L'enseignement primaire des musulmans d'Algérie de 1830 à 1946

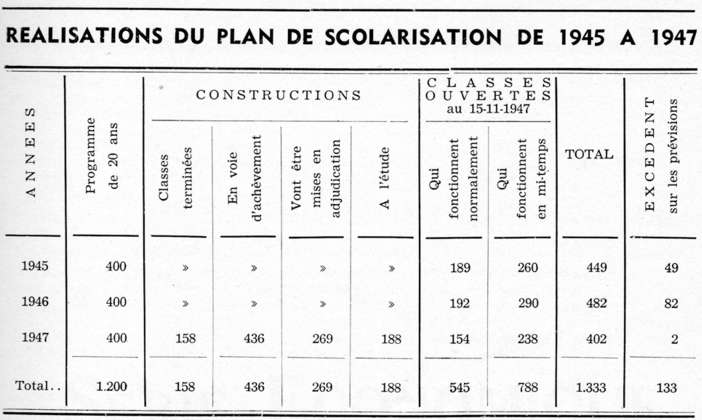

Le 27 novembre 1944, à la suite de

l'enquête menée par la Commission des Réformes, le

Gouvernement provisoire de la République Française promulguait

une série de décrets tendant à accélérer

le développement de l'instruction en Algérie, tout particulièrement

dans les milieux musulmans. Le plus important de ces décrets prévoyait

la scolarisation totale de la jeunesse algérienne par la création,

en vingt années, de 20.000 classes susceptibles d'accueillir un

million d'élèves supplémentaires, selon un rythme

sans cesse plus rapide, passant de 400 ouvertures de classes pendant les

trois premieres années à 1.500, 2.000 et 2.500 en fin d'exécution

du programme.

Ce plan de scolarisation totale, remarquable par le désir qu'il

manifeste de résoudre définitivement en un laps de temps

limité le problème capital qui s'était posé

à la France dès qu'elle eût mis le pied en Algérie,

n'exprime pas toutefois une conception nouvelle. Il est une réaffirmation

énergique et formelle de principes énoncés au lendemain

même des opérations militaires de 1830, l'aboutissement logique

de projets dont la réalisation avait été aussitôt

entamée, avait pu à certains moment être vigoureusement

poursuivie, s'était trouvée de temps à autre entrave

par des circonstances plus souvent encore économiques que politiques,

avait été enfin malencontreusement interrompues par trois

guerres européennes, mais n'en avait pas moins été

obstinément reprise après chacuii de ces arrêts de

la vie et de l'activité normales.

L'ENSEIGNEMENT DES MUSULMANS DE 1830 à

1870.

Dès le début de l'occupation, alors même que Ti.,paisement

n'était pas encore revenu, la question de l'instruction de la population

musulmane était prise en considération. En 1832, trois écoles

françaises étaient déjà fondées à

Alger et leurs portes étaient ouvertes aux Musulmans qui, toutefois,

se montraient fort hésitants à en franchir le seuil On songea

donc, pour la première fois, à tenter une expérience

qui, par la suite, devait être féconde : une école

" maure-française " fut créée à

Alger à l'intention des jeunes arabes et fut fréquentée

dès le début par 60 élèves. L'exemple fut

suivi dans d'autres centres, au fur et à mesure que le pays s'organisait

dans la paix. En 1850, un décret instituait officiellement l'enseignement

" arabe-français et le rapport de présentation proclamait

en termes explicites notre volonté d'instruire les jeunes musulmans.

" Aujourd'hui - lisait-on - que des temps plus calmes ont succédé

aux préoccupations militaires en Algérie, la France doit

s'efforcer d'accomplir la mission civilisatrice 'qu'elle s'est imposée

". En conséquence, le décret du 6 août 1850 créait

six écoles de garçons dans les villes d'Alger, Constantine,

Oran, Bône, Blida et Mostaganem et un nombre égal d'écoles

de filles dans les mêmes centres. Bien qu'on eût, dans chaque

établissement, à côté de l'enseignement donné

en français, instauré des cours d'instruction religieuse

coranique et de langue arabe confiés à un taleb de la mosquée

voisine, les résultats furent assez décevants. D'une part,

les musulmans eurent tendance à voir dans la tentative faite pour

les instruire, " une sorte de piège tendu à leur simplicité,

en vue de leur ravir leur religion " et, d'autre part, ceux-là

même qui ne se laissaient pas arrêter par ce préjugé,

estimaient que leurs enfants ne tiraient pas un profit effectif de leur

fréquentation de l'école.

Il faut bien convenir, en effet, que l'instruction élémentaire

qu'on leur donnait était restée par trop analogue à

celle que recevaient les jeunes écoliers de la Métropole

; qu'on appliquait les méthodes scolaires de France en mettant

entre leurs mains des manuels dont les idées et les termes n'éveillaient

en eux aucune notion de choses connues ; que les maîtres du début,

quelque dévoués qu'ils fussent, étaient mal avertis

de la différence profonde entre les élèves arabes

ou kabyles et leurs condisciples français.

Même dans les écoles de filles, les programmes (travaux d'aiguilles

mis à part) étaient identiques à ceux des écoles

de garçons. Le recrutement devait donc être extrêmement

difficile, étant donnée surtout la répugnance marquée

pour toute activité susceptible d'éloigner les fillettes

de leur famille et de leur maison. Aussi les écoles primaires de

filles de Blida, de Bône, d'Oran et de Mostaganem n'eurent-elles

qu'une existence des plus éphémères et seules les

écoles d'Alger et de Constantine fonctionnaient encore en 1864.

A la même date, les écoles de garçons n'étaient

elles-mêmes qu'au nombre de 18 et ne comptaient guère que

646 élèves (353 dans la provincé d'Alger et 293 dans

la province de Constantine). Elles étaient disséminées,

il est vrai, de Tizi-Ouzou à Djelfa et Laghouat, de Tébessa

à Bordj-Bou-Arreridj et, en 1865 et en 1866, une dizaine d'écoles

nouvelles furent ouvertes dans la province d'Oran. A la veille de la guerre

de 1870, elles ne dépassaient pas un total de 36 avec une population

scolaire de 13.000 enfants arabes ou kabyles. On s'était préoccupé

cependant de les doter d'instituteurs plus au courant des choses d'Afrique,

et une école normale avait été créée

en 1865 à Alger pour former chaque année 20 élèves-maîtres

français et 10 élèves-maîtres indigènes.

LA SITUATION EN 1870.

Nos durs revers de 1870, suivis de l'insurrection de 1871 en Algérie,

ne pouvaient qu'arrêter le développement de l'ceuvre d'éducation

entreprise et détruisirent même une partie de ce qui avait

été édifié. En 1873, il n'y avait plus que

26 écoles arabes-françaises ; 21 en 1876 ; 16 en 1880, ne

réunissant plus que 3.172 élèves. A Alger même,

le Conseil Municipal, pour des raisons d'économie, cessait de subventionner

la seule école arabe-français de la ville, et cette école

ne fut sauvée que par le dévouement et l'abnégation

du mai tre M. Matha qui, aidé de deux moniteurs, continua pendant

plusieurs mois ses leçons, sans traitement, sans fournitures de

classe, jusqu'à ce que l'établissement fut pris en charge

par l'Etat. Mais si trop souvent les communes se désintéressaient

des écoles, dites indigènes, il est à noter que les

musulmans réellement convaincus des bénéfices de

l'instruction, ceux qui en avaient déjà retiré des

fruits dont ils entendaient voir profiter leurs enfants, s'étaient,

dans les villes, retournés vers les écoles primaires françaises

et que 2 000 élèves de souche non européenne fréquentaient

ces écolés.

Malgré cet appoint, malgré ce goût que la population

urbaine commençait à marquer pour notre instruction, l'avenir

de l'enseignement en Algérie n'en eût pas moins été

irrévocablement compromis par la disparition graduelle des écoles

arabes-françaises, par la baisse constante de leurs effectifs,

si les préoccupations du Gouvernement français ne s'étaient

tout particulièrement portées sur les problèmes scolaires

dans la Métropole, et par contre-coup en Afrique du Nord.

L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT FRANCO-MUSULMAN.

Dès 1879, le ministre de l'Instruction Publique, Jules Ferry, décidé

à redonner à l'enseignement franco-musulman la vitalité

qu'il avait perdue, mettait a "étude la réorganisation

des études primaires en Algérie, la refonte des programmes,

le mode de recrutement des maîtres et faisait procéder sur

place à des enquêtes approfondies pour déterminer

les lieux et les régions dont les besoins scolaires étaient

les plus pressants.

Le décret du 13 février 1883 fut le premier des textes organiques

qui devaient donner à l'enseignement primaire musulman sa forme

propre et ses caractéristiques essentielles. Dans un exposé

publié au cours des années cruciales pendant lesquelles

s'effectuait la reprise de nos efforts de scolarisation, M. Ferdinand

Buisson, directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction

Publi. que, définissait ainsi la tâche à accomplir

:

" Instruire une population indigène, c'est avant tout lui

apprendre notre langue ". Mais comment apprendre le français

collectivement à des classes entières toutes composées

d'enfants qui n'en savent pas le premier mot ? Là est tout le problème.

On a cru le résoudre d'abord en rapprochant sur les mêmes

bancs les enfants indigènes et les nôtres. C'est le séduisant

système des écoles arabe françaises, un plan d'études

commun pour les deux groupes d'élèves, une sorte de classe

bilingue où les Arabes apprendraient le français et les

Français l'arabe par la pratique.

Ce serait, en principe, une excellente organisation, si cela pouvait être

une organisation. Malheureusement, il est presque impossible de l'espérer.

En entreprenant de mener parallèlement cette double éducation,

on perdait de vue l'extrême différence de point de départ

entre l'enfant dont le français est la langue maternelle et celui

qui l'ignore.

En dépit des prodiges d'ingéniosité, plusieurs de

ces écoles aboutissaient à l'impuissance, et plus d'un mai

tre a fini par désespérer d'instruire convenablement soit

les Français, soit les Arabes dans un tel

chaos. Tant qu'il s'agissait d'apprendre mécaniquement les rudiments

de la lecture, l'enfant arabe, qui est naturellement attentif, docile,

presque grave, triomphait de toutes les difficultés du tableau

et épelait, syllabait, lisait, écrivait de façon

à faire illusion. Mais aussitôt que son camarade français

arrivait à un livre de lecture, si enfantin qu'il fût, il

ne pouvait plus le suivre, tout au plus gardait-il son rang pour l'exercice

de calcul auquel il est particulièrement porté et qui ne

demande de connaître que le vocabulaire des noms de nombres Mais

toute autre étude commune devenait vite impossible et illusoire.

Il a donc fallu songer à faire des écoles indigènes,

expressément conçues et organisées en vue de l'enfant

indigène ".

Aussi le décret de 1883 prévoyait-il la création

de trois sortes d'écoles spéciales

- des écoles principales dans les centres ;

- des écoles préparatoires ou de section dans les agglomérations

moins importantes ou dans les douars ;

- enfin, des écoles enfantines, pour les enfants des deux sexes,

âgés de trois à huit ans.

Rendus prudents par l'échec antérieurement subi en matière

d'enseignement féminin, les rédacteurs du décret

laissaient donc provisoirement de côté l'instruction des

filles jusqu'au moment où seraient connus les résultats

obtenus par les écoles enfantines ouvertes aux deux sexes : l'installation

des écoles spéciales des diverses catégories n'intéressait

que les communes indigènes, mais, d'autre part, dans les communes

de plein exercice, lés jeunes musulmans pouvaient être admis

dans les écoles publiques au même titre que les européens.

Pour tenir compte, toutefois, des difficultés dues à leur

ignorance de la langue française, un enseignement particulier leur

était réservé dans des cours d'initiation, et ce

fut là l'origine des classes annexées aux écoles

françaises dans les centres européens.

LA FORMATION DE MAITRES.

Pour former les maîtres indispensables, une seconde école

normale avait été, dès 1879, ouverte à Constantine.

En octobre 1883, on adjoignit aux deux écoles d'Alger et de Constantine,

des " Cours Normaux ", destinés à former les musulmans

aux fonctions d'enseignement. On put recruter ainsi dans deux grands centres,

non seulement des maîtres français pour les écoles

principales, mais des adjoints indigènes munis du Brevet Elémentaire

pour tenir les écoles préparatoires ; où, à

leur défaut, des moniteurs indigènes, simplement pourvus

du Certificat d'Etudes Primaires. Enfin, toutes les fois que, dans une

école proprement française, le nombre des élèves

musulmans excédait 25, l'instruction en fut confiée à

un adjoint indigène.

LES PROGRAMMES.

A cette organisation rationnelle correspondit une réforme des programmes

d'études et des méthodes d'enseignement. Sans doute l'étude

de la langue française continuait-elle à garder une place

prépondérante, mais il s'agissait désormais de s'adresser

autant aux yeux qu'aux oreilles des enfants musulmans, de frapper leur

imagination ; la leçon de langage, lés exercices pratiques

avec appel constant à la réalité visuelle remplaçèrent

donc les leçons trop abstraites et trop complexes de grammaire

et d'analyse. L'enseignement de l'histoire et de la géographie,

réduit aux faits essentiels marquant notre évolution et

les contacts de la France et de l'Afrique du Nord, aux notions physiques

et économiques des deux pays du Nord et du Sud de la Méditerranée,

devint l'enseignement d'une matière vivante, tangible, propre au

rapprochement d'éléments ethniques diffia ents. Sous forme

d'anecdotes, de commentaires sur les incidents familiers, l'instruction

morale se fit partie intégrante de la vie scolaire. La leçon

de choses, plus attrayante dans sa variété, se surajouta

à la sévère leçon d'arithmétique. Enfin,

pour compléter cette éducation, les plans d'études

firent une part, plus directement profitable, à l'enseignement

agricole et à l'enseignement manuel. Ainsi répondait-on

au désir fréquemment exprimé par les musulmans de

voir donner aux jeunes enfants de leurs douars, la possibilité

d'utiliser immédiatement l'instruction qu'ils avaient reçue,

d'y trouver un mieux-être, une amélioration de leur existence

matérielle, sans se sentir ni déclassés ni déracinés.

Il est superflu d'ajouter que les programmes les mieux conçus n'auraient

pu être efficacement suivis sans la rédaction et la diffusion

de livres scolaires propres à conduire progressivement les jeunes

arabes ou les jeunes kabyles à des notions qu'ils tenaient de leur

milieu aux notions différentes et plus complètes qui sont

la base de notre propre vie sociale. Les livres français, quelque

excellent qu'ils fussent, contenaient à chaque instant des tournures,

des mots, des allusions à des idées ou des coutumes tout

à fait familière chez nous, mais absolument étrangère

à l'esprit d'un élève musulman. Les maîtres

de l'enseignement indigène se mirent donc à composer des

manuels approprUs, qui facilitèrent grandement dès le début

la tâche des instituteurs et les progrès de ceux qu'ils instruisaient.

LES ÉCOLES.

Restait à déterminer les régions d'Algérie

sur lesquelles devaient d'abord porter les efforts de scolarisation, en

tenant compte de la nécessité de concentrer les ressources

sur les points les plus disposés à seconder notre action

et les plus susceptibles d'en bénéficier. La Grande Kabylie

parut la zone la mieux préparée à la réussite

de l'expérience, et six écoles y furent immédiatement

construites, entre novembre 1833 et juillet 1884, dans le cercle de Fort-National.

Voici, du reste, à ce propos, comment un instituteur raconte ses

débuts dans une localité nouvellement dotée d'une

école :

" Le pl emier jour, vers huit heures, la cour était bondée

de pères de famille et d'enfants. A un moment donné, j'ai

cru que je ne parviendrais jamais à franchir les quelques mètres

qui séparaient la porte de mon logement de celle dé l'école.

Partout des mains cherchant les miennes, que je donnais à droite

et à gauche. Les salutations d'usage échangées, je

pus enfin ouvrir la salle de classe. Mais comment faire observer l'article

du règlement qui interdit l'accès de l'école aux

personnes étrangères à l'enseignément ? Pour

une fois, la première surtout, me clls-je, il est bon que les parents

sachent ce que leurs enfants viennent faire ici. Je m'arrangeai donc comme

je pus pour inscrire mes élèves. Ce travail fini, je commençai

ma première leçon de langage. Par brillante du tout cette

première leçon, je l'avoue ; mais faut-il s'en étonner

? Est-ce que les pauvres enfants qui y prenaient part se faisaient une

idée de classe, de discipline ? Pourtant, je suis parvenu à

leur faire apprendre quatre mots et à les leur faire prononcer

d'une façon passable.

Le soir, même affluence de monde Je ne pouvais cependant pas tolérer

indéfiniment les scènes du matin. Alors j'appelai l'amin

du village et je lui dis que, dans l'intérêt des enfants,

je ne pouvais plus recevoir des hommes dans ma classe et que je les priais

de ne pas entrer. Je fus compris heureusement, et depuis, bien qu'un certain

nombre de pères de famille accompagnent encore leurs enfants, ils

se contentent de rester dehors ".

On peut retenir de ce témoignage que, dans certaines parties tout

au moins de l'Algérie, la suspicion originelle avec laquelle était

regardée notre instruction avait fait place à une confiance

et à une compréhension auxquelles on né pouvait reprocher

que de se montrer peut-être un peu trop exubérantes.

Aussi ne saurait-on être surpris de constater qu'en moins de cinq

ans, de janvier 1883 à juillet 1887, 59 écoles nouvelles

aient pu être ouvertes : 29 dans le département d'Alger,

23 dans le département de Constantine, et 7 dans celui d'Oran et

que l'éffectif scolaire se soit graduellement élevé

chaque année :

de

3172 en 1882

à

4094 en 1883

à

4824 en 1884

à

5695 en 1885

à

7341 en 1886

et

à 9064, dont 8154 garçons et 910 filles, en 1887,

la proportion des kabyles représentant les 4/100 et la proportion

des Arabes les 6/100. A cette date, il existait 75 écoles indigènes,

dont 42 écoles dei centre dirigées par des instituteurs

français et 33 écoles préparatoires confiées

à des adjoints indigènes. Ces écoles comptaient 129

classes, et, en outre, 29 classes spécialement ouvertes aux enfants

musulmans étaient annexées à des écoles françaises.

Il est à noter, enfin, que sur les 75 écoles ouvertes, 21

étaient situées dans la Grande Kabylie et 15 dans la partie

des arrondissements de Bougie et de Sétif, connue sous le nom de

Petite Kabylie, où les populations avaient témoigné,

dès le début, d'une plus grande attirance vers l'instruction.

Peut-être y avait-il là, du reste, réaction contre

la domination antérieure des turcs, auxquels les Berbères

n'avaient pas pardonné leur dédain brutal, ni certains chants

injurieux, tels que celui qui commençait par ces deux vers :

"

Louange à Dieu qui a créé les Kabyles

Et

nous les a donnés comme bêtes de somme ".

Chez les Kabyles même, toutefois, la fréquentation n'était

pas des plus régulière : il est, en effet, plus facile de

s'engouer d'une nouveauté que de p )ursuivre un effort continu.

Aussi bien des motifs étaient-ils invoqués pour excuser

les absences : travaux des champs, travaux domestiques, fêtes et

cérémonies religieuses. Dans certaines régions, en

outre, les familles hésitaient encore à envoyer leurs enfants

en classe, parce qu'elles redoutaient pour eux quelques tentatives de

prosélytisme religieux. Le bruit courait parfois, que fréquenter

l'école, c'était s'exposer au risque d'être emmené

en France comme esclave. Et sans doute ces craintes s'atténuèrent

vite à la suite du contact personnel avec les maitres, mais, malgré

tout, le Recteur de l'Académie d'Alger constatait qu'il se passerait

bien des années encore avant que les indigènes fussent entièrement

pénétrés de l'utilité de l'instruction et

se fissent spontanément les auxiliaires des instituteurs. "

Il est évident, écrivait-il, que nous ne pouvons compter

que sur le concours des chefs de famille formés

déjà eux-mêmes par l'éducation française

ou ayant à entretenir des relations avec la population française

".

D'autre part, on était entré, aux alentours de 1887, dans

une période de déficit budgétaire, et il se serait

produit un arrêt absolu dans la création des écoles

si quelques communes n'avaient assumé, volontairement, la charge

de ces créations et n'avaient pris, à leur compte, le paiement

des traitements

qui aurait dû, en bonne partie, revenir à l'Etat.

Enfin, l'application du décret de 1883, avait révélé,

à l'usage, l'opportunité de certaines mises au point. De

plus, l'application à l'Algérie, le 8 novembre 1887, de

la loi organique du 30 octobre 1886, devait entraîner des modifications

secondaires aux textes en vigueur. Un nouveau décret fut donc pris,

le 9 décembre 1887, pour réglementer l'enseignement des

indigènes.

Ce décret précisait, tout d'abord, la notion d'écoles

principales : ne pouvaient désormais être classées

comme telles que les écoles primaires établies dans les

centres indigènes importants, éloignées des villages

européens, et à condition que le directeur ait à

surveiller au moins six classes en comptant celles des écoles préparatoires

voisines et celles de l'école principale elle-même' ; les

anciennes écoles principales qui ne répondaient pas à

ces conditions, formaient une nouvelle catégorie sous le nom d'écoles

ordinaires ; enfin, la définition des écoles enfantines,

à savoir " écoles pour les enfants des deux sexes,

de quatre à sept ans pour les garçons et de quatre à

huit ans pour les filles, dirigées par des institutrices ou monitrices

françaises " semblait contenir l'ébauche d'une promesse

d'organisation de l'enseignement féminin.

L'ENSEIGNEMENT FEMININ.

Promesse aussi timide d'ailleurs, que les quelques essais qui avaient

été tentés. On avait créé à

Taddert-ou-Fella une école des filles qui, en 1887, comptait 40

élèves, toutes internes, appartenant à des familles

pauvres de la région de Fort-National, qu'on habituait aux travaux

de couture, aux soins de la cuisine et du ménage, tout en leur

donnant des connaissances déjà avancées en français,

en calcul et en géographie. Certaines poursuivaient même

leurs études jusqu'au certificat d'études et l'une d'elles

devint la première monitrice indigène. Elle exerçait

ses fonctions à l'école enfantine d'Aït-Hichem, qui

était, d'ailleurs une des rares écoles recevant régulièrement

des fillettes musulmanes. Mais, bien que l'aptitude de ces fillettes à

profiter de l'instruction parût supérieure à celle

des garçons, que leur intelligence semblât s'ouvrir plus

rapidement, force était de constater que les parents se décidaient

difficilement à les envoyer à l'école, tout au moins

à partir de l'âge où elles devaient être voilées

et rester à la maison ; et cet âge était fixé,

par la coutume à huit ans environ. D'où l'idée de

créer simplement des écoles enfantines, dans lesquelles

l'institutrice pourrait rendre service aux familles en gardant les toutes

petites filles, en leur apprenant à manier l'aiguille tout en leur

enseignant quelques mots de français. Par contre, en considération

des sentiments profonds de la population musulmane, les autorités

univesritaires préféraient ajourner toute tentative d'ensemble.

Sans doute étaient-elles décidés à laisser

subsister les quelques établissements existant à Bougie

ou Constantine, ou même à créer quelques écoles

nouvelles dans les localités où la population elle-même

semblerait én éprouver le désir (ce qui devrait être

le cas pour Nédroma, en 1887, et Chellala, en 1888) mais, quelque

furent les résultats obtenus par ces expériences sporadiques,

on estimait qu'on ne pouvait rien tenter de sérieux avant plusieurs

années, qu'on aurait tort de se déterminer par des vues

théoriques et par une règle généi ale. La

tâche paraissait suffisamment ample si l'on se bornait à

répandre et à développer l'instruction chez les garçons.

LES DIFFICULTES RENCONTREES...

Cette tâche rencontrait, d'ailleurs, à l'époque, de

graves difficultés, dues à la situation financière

C'est ainsi que, de 1889 à 1891, aucun crédit ne put être

inscrit au budget de l'Etat pour création d'écoles nouvelles

et que, dans ces conditions, les quelques progrès réalisés

ne le furent que grâce aux sacrifices consentis par un petit nombre

de municipalités. L'effectif des élèves inscrits

dans les écoles, qui était de 9.064, en 1887, était

bien passé à 10.688 en 1888, et 11.246 en 1891. Quant au

nombre des écoles réservées aux musulmans, il s'était

élevé, pendant la même période, de 75 à

124 et le nombre des classes, de 158 (dont 29 annexées à

des écoles européennes) à 218 (dont 28 annexées).

Il est vrai que le Recteur qui dirigeait, depuis 1884, l'Académie

d'Alger, M. Jeanmaire, n'était

pas homme à se décourager devant les difficultés

d'argent ni à reculer devant la perspective d'efforts à

accomplir. Contre l'hostilité, l'indifférence, la force

d'inertie, les sceptiques et les railleurs, il déployait une incroyable

ténacité, et il eut pu prendre à son compte cet apologue

cher aux kabyles : " Un chien ramassa un os et se mit à le

ronger. L'os lui dit : Je suis bien dur ; mais le chien, sans lâcher

prise, lui répondit : Oh, qu'importe ? J'ai tout mon temps ".

M. Jeanmaire ne se préoccupait d'ailleurs pas seulement de surmonter

la crise matérielle que traversait l'enseignement des indigènes

il s'était avisé aussi qu'il était anormal que les

écoles musulmanes n'eussent pas encore des programmes distincts,

que les-maîtres chargés de diriger les diverses classes dussent

se contenter d'adapter, de leur mieux, les programmes métropolitains

aux besoins propres de leurs élèves. En avril 1889, une

commission spéciale publia donc le plan d'études qu'elle

avait soigneusement préparé - premier plan d'études

de l'enseignement des indigènes. " Dans les emplois du temps

- déclarait le rapporteur de la commission - une part prépondérante

est laissée aux exercices de français, instrument nécessaire

de nos échanges, véhicule de nos idées ; mais, dans

notre esprit, l'étude de notre langue ne reste pas cantonnée

dans quelques exercices particuliers. Elle résulte de toutes les

leçons de l'école : géographie, artihmétique,

dessin, travail manuel même ". La doctrine commence ainsi à

se préciser : il s'agit de dispenser un enseignement simple, excluant

toutes notions accessoires ou superflues, toutes curiosités et

anomalies linguistiques et grammaticales, éveillant la curiosité

de l'enfant pour les données essentielles en matière littéraire

ou scientifique, l'habituant à observer et à raisonner ;

de compléter cet enseignement théorique par une formation

pratique, manuelle ou agricole, soigneusement adaptée aux besoins

locaux ; en un mot, de tirer de l'instruction primaire, toute l'utilité

sociale qu'elle comporte pour les enfants qui la reçoivent quand

elle est rationnellement conçue en fonction du milieu où

on la donne. Le problème qu'on S'est efforcé de résoudre

est d'initier le jeune arabe ou le jeune kabyle, pendant la durée

de son existence scolaire, à la compréhension d'idées

nouvelles pour lui, sans lui inspirer le dégoût de son mode

de vie traditionnel. Le but qu'on s'est proposé d'atteindre n'est

pas l'assimilation de deux races qui ont suivi depuis des siècles

des voies divergentes, mais un rapprochement progressif, aboutissement

naturel d'une éducation conçue pour permettre aux divers

éléments ethniques de se connaître, de s'estimer et

de s'aider réciproquement.

...ET LE ROLE DES INSTITUTEURS.

L'instituteur a d'ailleurs été excellemment défini

à l'époque comme un " agent général de

civilisation élémentaire plutôt qu'un maître

d'école au sens ordinaire du mot ". Et il faut reconnaître

que la réalité ne devait pas donner de démenti à

cette définition idéale. Nombreux sont les directeurs qui

ont laissé, pendant des années, des souvenirs durables et

profonds dans les localités où ils avaient exrcé

leurs fonctions. Bien des voyageurs parcourant le territoire de Biskra

ont entendu, avec surprise la foule des indigènes s'exprimer couramment

en français : c'était un modeste instituteur de village,

dont le nom est resté populaire parmi les Biskris, M. Colombo,

qui par sa sympathie pour les habitants, par la connaissance qu'il avait

acquise de leur caractère et de leurs moeurs, avait nourri de nos

idées et façonné à notre langage des générations

d'écoliers. Même résultat en Kabylie où un

jeune maître franc-comtois. M. Verdy, s'était attaché

à l'école qui porte encore aujourd'hui son nom, n'avait

jamais voulu quitter la région de Taourirt-Mimoun dans laquelle

on lui avait confié son premier poste, et qui y termina sa carrière

en instruisant les descendants de ses premiers élèves.

La besogne pourtant, n'était ni aisée ni matériellement

avantageuse, que ce fût au milieu des steppes des Hauts-Plateaux,

sur la rive de quelque chott salé, dans les dunes où s'ensablent

les oasis ou dans des villages de Kabylie perchés, suivant l'usage,

fort haut dans la montagne, juste sur la crête, et auxquels on n'arrive

que par des sentiers de mulet, à peu près impraticables

pour tout autre qu'un autochtone.

On trouve du reste, dans les dos,ziers de l'é,' Aue, la description

de quelques écoles nouvellement créées, telles que

les trouvèrent les maîtres envoyés pour y enseigner,

entre autres, de celle devenue chère à M. Verdy :

" L'école de Taourit-Mimoun se trouvant a ;11cvée,

je me rendis aussitôt à mon nouveau poste. Elle est située

au centre de la tribu des Béni-Yenni, sur la pente nord-est d'une

colline et s'aperçoit de loin dans sa blancheur, surtout de la

route départementale qui relie Fort-National à Michelet.

Tel que nous l'avait livré le propriétaire kabyle, le terrain,

sur lequel elle est bâtie, présentait une inclinaison de

32° et était traversé par une rigole servant d'écoulement

aux eaux pluviales. La terre était argileuse et n'avait, pour toute

façon culturale, que des labours peu profonds. Quant à l'engrais,

elle n'en avait jamais vu.

J'avais donc tout à faire, et, avant de préparer le jardin

scolaire, je m'occupai, tout d'abord, de la cour. Il n'y en avait point,

ou plutôt, le chemin du village passant devant la porte, en tenait

lieu. Cela était fort incommode et même assez dangereux.

Je tenais absolument à ce qu'elle fut vite aménagée

et bien avant l'arrivée des élèves, car le coupp

devait contribuer à les attirer. Nous possédions

des pierres, reste de la bâtisse, des brouettes, des pelles et des

pics. Nous creusâmes donc la pente de manière à faire,

devant la porte, une plaine de cinq mètres de large sur cinquante

de long, puis nous construisîmes un mur sur le bord opposé

au bâtiment. La cour était prête et, pour l'ombrager

plus tard, nous plantâmes des mûriers, des frênes, des

noyers et des accacias, mais je ne commençai ma classe que le 1"

janiver 1883, car je n'avais, à ma disposition, ni tables ni fournitures

scolaires. "

" Je suis content de mon poste d'Aït-Itelli, je m'y trouve assez

bien. Je suis installé dans une maison kabyle à peu près

restaurée. Le logement est propre et, par le fait, assez convenable.

Il est vrai que les trois pièces dont je dispose sont grossièrement

crépies, Qu'elles n'ont, pour tout plancher, qu'un mauvais glacis

de chaux et, pour plafond, que de la volige placée à plein

joint ; mais, quan on est garçon, on n'y regarde pas de si près.

On vient, du reste, de faire une cheminée dans ma chambre ; jusqu'à

ce jour, j'avais dû faire ma cuisine en plein air. La salle de classe

est attenante à mon logement. Elle mesure 12 mètres de long

sur 2 m. 70 seulement de large. Elle est donc trop étroite et ne

pourra jamais contenir un grand nombre d'élèves. L'intérieur

est peu éclairé ; deux petites fenêtres y laissent

pénétrer un peu de lumière que tamisent les feuilles

de deux grands arbres placés devant l'école. Quant au mobilier

scolaire, il se compose, seulement, de quatre tables de classe de 2 mètres

chacune, de 6 bancs et d'un tout petit tableau noir. Comme vous le voyez,

je ne suis guère outillé ".

" Pour ce qui est des locaux, je mettrai, tout d'abord en dehors

de la question, trois maisons d'école : celle de Taourii-Mimoun,

de Djema'i-Saharidj et de Tamazirt, les plus anciennes, qui sont de grandes

habitations. Partout ailleurs, les écoles sont construites avec

la plus grande simplicité. Des murs épais, faits pour résister

aux vents violents de la montagne, aux pluies et aux neiges de l'hiver.

Les salles de classe, toutes nues, sont aménagées avec la

même simplicité et ne se distinguent du reste du village

que par leur masse et l'observance de l'hygiène élémentaire.

Quant aux logis des habitants, ils sont bas et étrois, construits

de pierres amoncelées, sans mortier qui les unisse, à peine

percés de quelques petites ouverture ".

Isolement, inconfort de la vie journalière, logement insuffisant,

ravitaillement précaire. Les instituteurs acceptent de bon coeur

toutes ces difficultés et s'ingénient à les vaincre,

parce qu'ils sont animés d'une foi absolue dans l'intérêt,

l'utilité et la valeur civilisatrice de l'oeuvre à laquelle

ils participent. Si jamais le titre de " missionnaires de l'enseignement

" a mérité d'être attribué à des

maîtres, c'est à eux qu'il revient de plein droit. Ils se

sentent chargés, non seulement de l'instruction qu'on donne d'ordinaire

à l'école, mais de l'éducation des enfants qui, ailleurs,

incombe à la famille, quand ce n'est pas de l'éducation

de la famille elle-même. Ils sont, ou s'improvisent, menuisiers,

maçons, écrivains publics, moniteurs d'agriculture, infirmiers.

Leurs femmes, institutrices ou non, les secondent dans leur tâche,

et, souvent, avec plus de facilités, parce que leur sexe leur permet

de pénétrer dans les intérieurs, de faire plus ample

connaissance avec les indigènes, et d'en profiter peur leur donner

quelques précieuses notions de puériculture ou d'hygiène,

d'enseigner aux mères, les remèdes les plus courants pour

les malaises ou les accidents habituels Il est vrai que tous ces efforts,

toute cette activité aux aspects si divers sont encouragés,

soutenus, suscités par des chefs aussi bienveillants qu'énergiques,

qui ont souvent acquis leur propre expérience dans les postes les

plus déshérités du bled.

Le plus connu, comme le plus aimé, était certainement, à

l'époque, M. Scheer, (voir

à Birkadem) qui devait mourir à 37 ans, épuisé

par le travail. Rien de plus juste, à ce propos, que l'hommage

rendu à son inlassable volonté, au lendemain même

de sa mort, par l'ami qui écrivait :

" Au seuil d'une école perdue dans quelque oasis du sud, l'instituteur

stupéfait voit s'agenouiller un dromadaire, et celui qui descend

de la selle touareg, c'est son inspecteur. Sur un piton de Kabylie, ou

dans un recoin de l'Aurès, un autre instituteur aperçoit

un mulet qui dévale par un sentier en casse-cou ; celui qui saute

du bât de bois, véritable instrument de torture, c'est son

inspecteur... Pendant des mois entiers, il est en route, dans le désert

de pierraille où se creusent les fossés qui sont les oasis

du M'Zab, ou dans les dunes colossales de l'Oued Sarf qui semblent les

vagues pétrifiées d'un furieux océan de sable...

Scheer visite les écoles qui existent ; il détermine les

emplacements de celles qu'il faut créer. Toutes les régions

de l'Algérie, il les a étudiées en détail

: topographie, ethnographie, situation économique. Sur chacune,

il a envoyé des rapports au Rectorat " .

LE PLAN JEANMAIRE.

C'était, en effet, à cette date (1891), la préoccupation

de l'Académie que de dresser le bilan sincère de ce qui

avait été déjà fait et, surtout, d'établir

un plan d'ensemble pour tout ce qui restait à faire. La première

des conclusions à laquelle aboutissaient les enquêtes était

la nécessité de concentrer les efforts au lieu de les disperser,

de choisir des zones déterminées et d'y créer assez

d'écoles pour recevoir, non pas une minorité, mais la totalité

des enfants ; de répartir l'exécution du programme prévu

sur un certain nombre d'années. Et, sans doute, ce plan finirait-il

par embrasser toutes les tribus sédentaires ; mais la marche serait

progressive sous le rapport de l'espace ; les zones successivement choisies

en seraient les étapés

Partant de ce principe, on se proposait donc de commencer par les régions

où la population était la plus dense et, en même temps,

la mieux disposée à accueillir favorablement l'instruction,

c'est-à- dire, d'une part, les villes et, d'autre part, la Kabylie.

Ceci n'excluait pas, d'ailleurs, la possibilité de construire exceptionnellement

des écoles isolées pour répondre aux demandes pressantes

des habitants ou à des besoins locaux duement établis. L'idée

générale n'en restait pas moins de doter, par priorité,

les grands centres urbains et le pays berbère, de part et d'autre

de la Soummaam, au nord du Djurdjura et des Babors. Ainsi s'explique la

caricature, où la malice n'excluait pas tout à fait la compréhension,

qui représentait, dans un journal illustré de l'époque,

M. le Recteur Jeanmaire sous les traits d'un ours hirsute, mené

en laisse par un enfant kabyle.

LA FORMATION DES MAITRES.

Mais M. lé Recteur Jeanmaire se souciait peu d'être raillé.

Il poursuivait avec une ténacité paisible le développement

de l'enseignement des musulmans. Il songeait à refondre le plan

d'études de cet enseignement, en s'appuyant sur l'expérience

acquise, et à améliorer encore la formation des maîtres,

de plus en plus nombreux, qui seraient mis en service dans les classes

nouvelles. Jusque-là, les instituteurs français avaient

été choisis dans le personnel des écoles européennes

et transférés d'emblée dans les écoles de

jeunes musulmans ; mais il était indéniable qu'on ne pouvait

élever ceux-ci comme on élève des enfants européens

; que les matières enseignées ne pouvaient pas être

identiques ou qu'elles n'avaient pas la même importance relative

;que les procédés pédagogiques devaient être

dissemblables ; que le maître français était, par

la forcé des choses, amené à faire un apprentissage

difficile, quand il n'était pas dirigé, de la langue parlée

par ses élèves et leurs familles ; qu'il lui était

indispensable de posséder de sérieuses connaissances accessoires

en matière d'agriculture, de travail manuel, de pharmacie usuelle

et dd médecine élémentaire. De ces constatations

naquit l'idée de faire suivre, aux maîtres, une fois munis

des brevets requis pour l'enseignement, un cours de préparation

propre à les familiariser avec les méthodes particulières

à l'enseignement dans les écoles arabes ou kabyles, à

les initier à la connaissance' des langues du pays, et à

leur inculquer enfin les notions extraprof essionnelles qui leur seraient

le plus utiles dans des postes souvent éloignés de tout

centre. Cette idée fut traduite bientôt dans la pratique

par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1891, qui créa

une " section spéciale " annexée à l'Ecole

normale d'Alger-Bouzaréah, en s'autorisant d'une disposition du

décret de 1887 qui avait déjà, théoriquement,

prévu la possibilité d'organiser des " cours normaux

destinés à l'étude de l'arabe ou du berbère,

des moeurs indigènes et de l'hygiène ".

Le nombre des " sectionnaires ", d'abord fixé à

40 par l'arrêté de création, a varié naturellement

avec les besoins en personnel ; il a oscillé ainsi entre 12 et

50, mais, sauf pendant les interruptions causées par les guerres,

la Section a continué à se recruter parmi les instituteurs

déjà en exercice ou les candidats nés en majorité

dans la Métropole, et, de ce fait, sans doute plus sensibles à

l'attrait d'un certain exotisme pédagogique, plus curieux aussi

des caractéristiques particulières de l'enseignement des

musulmans.

LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1892.

En 1892, le moment était venu où l'enseignement des musulmans

allait être organisé méthodiquement pour de longues

années. Le décret du 18 octobre 1892, en effet, en définit

avec netteté la nature et la portée, les fins qu'on se propose

de poursuivre, les résultats qu'on en peut attendre.

Le décret de 1892 réaffirme tout d'abord le principe, déjà

admis par les décrets de 1883 et 1887, qu'il n'y a pas de séparation

absolue entre l'enseignement primaire européen et l'enseignement

primaire indigène, que les enfants musulmans sont admis au même

titre que les élèves français " aux conditions

fixées par les lois et règlements, dans les écoles

primaires publiques de tout degré " et qu'inversement "

aucune école spécialement destinée aux indigènes

n'est fermée aux élevés français ou étrangers

qui désirent la fréquenter.

Le décret insiste également, à nouveau, sur la neutralité

religieuse absolue de l'école : " La liberté de conscience

des élèves est formellement garantie', ils ne peuvent être

astreints à aucune pratique incompatible avec leur religion. "

Les catégories d'écoles restent, à

peu de choses près, ce qu'elles étaient antérieurement.

A noter toutefois, que scnt rangées parmi les écoles principales

toutes les écoles comprenant au moins trois classes, et que les

écoles ordinaires dont l'appellation pouvait passer pour assez

désobligeante, deviennent les écoles élémentaires.

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DES FILLES.

D'autre part - innovation plus importante - il est prévu, en dehors

des écoles enfantines ouvertes aux enfants des deux sexes, des

écoles qui, réservées aux filles, pourront, désormais,

être établies dans les centres européens ou indigènes,

lorsqu'elles seront demandées par les autorités locales

" d'accord avec la majorité des membres musulmans de l'Assemblée

algérienne ". C'est qu'en effet, une certaine évolution

s'est produite en ce qui con cerne l'enseignement féminin. De timides

suggestions ont été faites en 1891 par la population de

certaines grandes villes - suggestions reprises au Parlement par les rapporteurs

des commissions de l'Instruction publique -- en faveur de l'organisation

parallèle de l'enseignement des garçons et des filles. On

a fait ressortir que les deux sexes, étant destinés à

partager une vie commune, l'infériorité intellectuelle de

la femme risquait d'agir ultérieurement sur le mari qui perdrait

vite le gain de son éducation ébauchée ; que, peut-être,

on ait trop négligé une partie importante de l'oeuvre entreprise

et qu'on s'en était laissé détourner par une certains

crainte excessive des résistances qu'on aurait rencontrées

; que ces résistances auraient été sans doute plus

ou moins fortes selon les localités, mais qu'en tout cas, à

force de persuation, on les aurait dissipées et surmontées

; qu'enfin, les cinq ou six écoles de filles, déjà

ouvertes, avaient donné des résultats plutôt encourageants.

L'Académie garde toutefois sur cet important problème, une

opinion plus réservée et plus prudente. Elle estime "

qu'il est très délicat d'arrêter un programme définitif

d'action en ce qui touche l'enseignement des filles ; qu'il est nécessaire

de poursuivre, encore pour quelque temps, les expériences en cours

; qu'il est tout au plus possible de les multiplier progressivement ;

qu'en tous cas, la question des écoles de filles ne peut être

isolée de la question des écoles enfantines ; que c'est

en amenant, dès ses toutes premières années, la jeune

musulmane sur les bancs de la classe, qu'on réussira éventuellement

à l'y maintenir plus tard ; qu'au surplus, c'est l'adjonction d'un

ouvroir à l'école de filles qui demeure le gage de son succès,

et que l'atelier de couture, de broderie, de lingerie, de travaux appropriés

aux régions et aux usages, devra être l'accompagnement obligatoire

de toute création nouvelle. Aussi le décret dé 1892

prend-il soin de stipuler que " dans les écoles de filles,

les élèves consacrent la moitié du temps des classes

à la pratique des travaux d'aiguille et de ménage ".

ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT.

En ce qui concerne les garçons, les dispositions relatives à

la nature de l'enseignement donné sont tout aussi nettes : "

Dans toutes les écoles fréquentées principalement

par les indigènes, l'enseignement est donné suivant des

programmes spéciaux ", à l'aide des livres, cartes

et tableaux conçus à leur usage. L'agriculture pratique

et le travail manuel y sont, en outre, partout enseignés.

L'enseignement conserve donc, en l'accentuant, le caractère d'utilité

sociale qu'on a voulu lui imprimer. Il est également éloigné

des deux extrêmes ; d'une part, d'une instruction purement professionnelle

menant prématurément à l'apprentissage d'un métier.

Il se donne pour but unique de former des élèves aimant

le travail et pourvus des connaissances les plus indispensables : de les

rapprocher de nous par initiation à notre langue, aux formes essentielles

de notre pensée, aux méthodes qui ont assuré notre

progrès matériel - en vue d'améliorer de génération

en génération, leur mode d'existence et d'assurer leur mieux-être

dans le cadre de la tradition.

Le personnel chargé de donner cet enseignement n'est d'ailleurs

pas - il s'en faut - complètement français. Il se recrute,

pour les Français, par le moyen de la Section spéciale créée

à l'Ecole normale d'Alger Bouzaréa ; pour les Indigènes,

dans les cours normaux annexés aux Ecoles normales d'Alger et de

Constantine, cours d'où ils sortent, après trois ans d'études,

comme adjoints s'ils ont obtenu le brevet élémentaire, et

comme moniteurs en cas d'échec. De 1892 à 1896, le nombre

des instituteurs français passe de 93 à 208, celui des adjoints

indigènes de 38 à 40 et celui des moniteurs de 75 à

60. Les chiffres correspondants en 1897 et 1898 s'élèvent

à 242, puis à 270 ; 50 et 75 ; 64 et 65. L'accroissement

de l'effectif des maîtres français et des adjoints musulmans,

ainsi que la diminution du nombre des moniteurs, indiquent les progrès

réalisés dans le recrutement.

DEVELOPPEMENT DE LA SCOLARISATION.

Les progrès sont plus visibles encore quand on note l'augmentation

constante des écoles, des claso ses et des élèves

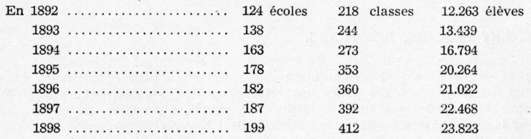

:

|

C'était là, une augmentation moyenne annuelle

de 13 écoles et de 32 classes et d'approximativement 2.000 élèves.

Efforts appréciables certes, mais combien insuffisants encore quand

on songe que la population d'âge scolaire pouvait déjà

être estimée à quelque 680.000 enfants est vrai -

on ne saurait l'oublier - que l'enseignement s'adressait presque exclusivement

aux garçons, dont 23.000 environ se trouvaient scolarisés

sur 350.000, alors que le total des filles inscrites dans les 11 classes

des écoles primaires ou enfantines réservées à

leur usage n'excédait guère un millier.

La lenteur relative de la scolarisation n'était pourtant imputable

ni aux efforts des maîtres ni à l'indifférence de

l'administration académique. Le Recteur pouvait rendre à

son personnel un hommage justifié :

" Les maîtres des écoles indigènes - écrivait-il

- forment une élite de fonctionnaires. Doués d'une intelligence,

d'une activité et d'une instruction supérieures à

la moyenne et imprégnés des devoirs que leur impose la mission

de confiance dont ils sont chargés, ils s'appliquent à restre

dignes de la France qu'ils représentent et qu'ils s'efforcent de

faire connaître et aimer ".

L'Administration, de son côté, ne négligeait aucune

occasion de profiter de l'expérience acquise pour préciser

sa doctrine en matière d'éducation, pour en améliorer

l'efficacité et le rendement. En août 1898, un nouveau plan

d'études vint apporter plus d'ordre et de clarté dans l'élaboration

des programmes que n'avait pu le faire le plan d'études de 1889,

déterminer avec une rigueur plus rigoureuse, la part qui devait

être consacrée aux études de caractère éducatif

et celle qui devait revenir aux connaissances d'une utilité pratique

immédiate. En mars 1899 était, en outre, instauré

un régime de certificat d'études primaires spécial

aux écoles musulmanes, qui mettait cet examen en harmonie complète

avec les études poursuivies. Ne pouvaient, évidemment, se

présenter à cet examen, que les élèves des

écoles indigènes, mais les élèves musulmans

fréquentant les écoles européennes avaient la faculté

de se présenter à l'examen habituel Il s'agissait en effet,

d'instituer un règlement aux termes duquel les épreuves

subies fussent en coïncidence avec les matières d'enseignement,

mais qui offrit une même garantie d'études primaires sérieuses.

Les résultats furent immédiatement satisfaisants, et en

fin d'année scolaire, 166 élèves furent admis au

certificat d'études sur 303 présentés, alors qu'antérieurement

le nombre des candidats reçus au certificat d'études ordinaire

ne dépassait guère, annuellement, une cinquantaine.

Il est vrai que de sérieux progrès avaient été

réalisés en ce qui concerne l'assiduité des élèves.

Les enquêtes faites démontrent qu'en 1889, la proportion

des élèves absents, par rapport aux élèves

inscrits, n'atteignait pas 26 % et que la régularité dela

fréquentation était plus grande dans les écoles de

Musulmans que dans les écoles d'Européens.

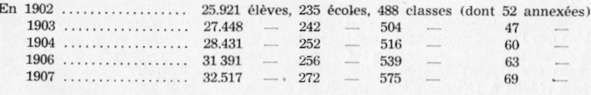

D'autre part, le nombre des élèves et des classes continuait

à augmenter progressivement :

|

mais, déjà, une période difficile

avait commencé. Les rapporteurs du budget de l'Algérie au

Parlement avaient tendance à se montrer parcimonieux, plus que

parcimonieux même, et, de ce fait, l'accroissement de la population

scolaire se ralentissait, en dépit des immenses besoins encore

insatisfaits.

LES DIFFICULTES BUDGETAIRES.

Dès 1899, des protestations s'élevaient à la Chambre

des députés contre la réduction des crédits

effectués : " Le plan général de développement

de l'instruction des algériens - disait un parlementaire - plan

adopté par les pouvoirs publics en 1892, consistait à construire

et à organiser, en procédant par étapes successives,

les écoles nécessaires aux garçons indigènes

des villes et à ceux des communes de toute la région de

kabyle des départements d'Alger et de Constantine. Pour réaliser

ce plan, il aurait fallu construire, chaque année, 60 écoles

comprenant 120 classes. Un crédit avait été inscrit

au budget de l'Instruction publique sous le titre de " subvention

aux communes algériennes pour construction d'écoles ".

Les communes devaient contribuer à la dépense dans la proportion

de 40 %. Mais ce programme est loin d'avoir été réalisé

jusqu'à présent, tel qu'il avait été conçu,

à cause des difficultés que beaucoup de communes ont éprouvées

pour réunir les ressources représentant leurs dépenses.

Or, c'est en ce moment, que la Chambre envisage malheuresement une diminution

de crédits ". Des voix éloquentes se faisaient entendre

également hors du Parlement. Par exemple, l'éminent géographe,

Foncin, secrétaire général de l'Alliance française,

rappelait que le devoir, pour toute métropole, était non

seulement de protéger matériellement les populations qu'elle

avait prises en charge, mais d'entreprendre leur instruction progressive.

" Il faut choisir - écrivait-il dans la presse - entre deux

politiques : la politique d'exploitation qui est pour un temps lucrative,

mais qui est inique et devient vite dangereuse ; et cette autre politique,

généreuse et féconde, qui veut l'éducation

des peuples et leur association à la mère-patrie. Celle-ci

nous paraît être la seule qui soit digne de la France et conforme

à son génie ".

Les considérations d'ordre économique l'emportèrent

cependant sur des conceptions moins matérielles, et, bien que l'accord

fût unanime sur les principes, cette unanimité et cette noblesse

de sentiments ne se traduisirent pas dans la pratique ; " Il est

profondément regrettable - disait M. le Recteur Jeanmaire dans

son rapport de 1900 - que nous soyons obligés d'arrêter l'élan

donné et que nous nous trouvions réduits à piétiner

sur place... Il est à souhaiter que le Parlement, après

avoir constaté que les crédits votés par lui, depuis

1892, n'ont pas été inutiles, se décide à

les maintenir à un chiffre suffisant ".

L'INFLUENCE SOCIALE DE L'ENSEIGNEMENT.

Ce souhait était aussi légitime que les regrets qui l'inspiraient

: les écoles déjà fondées avaient, en effet,

déjà amplement fait la preuve de l'heureuse influence sociale

qu'elles exerçaient. Les témoignages abondent à ce

sujet, mais nous n'en voulons retenir que deux, émanant le premier,

d'un Français, le second, d'un Kabyle.

" Nous sommes reçus aux Mechtras - dit, en 1902, un sectionnaire

de la Bouzaréa - par le fondateur de l'école. C'est sur

les ruines d'un village, à quelque distance de la source abondante

d'Ain-Sultan qu'elle a été bâtie. L'instituteur se

fit mineur et terrassier. Il enleva les décombres. Il fit sauter

à la poudre les blocs énormes de pierre ; il nivela le terrain

;il construisit les murs de soutènement ; il amena, par des conduites

souterraines, l'eau nécessaire à l'irrigation il cultiva

les légumes et il planta des arbres. Plus tard, il installa une

écurie, une étable, un four .. Son action s'est surtout

exercée dans le sens agricole et les résultats en sont considérables.

Nous parcourons les environs et nous sommes frappés des progrès

réalisés par les indigènes dans leurs cultures.

Les figuiers sont élaguées, presque tous les arbres sont

greffés, la pomme de terre se rencontre partout, le navet a remplacé

la rave et l'artichaut s'est substitué au cardon... Mais l'agriculture

ne nuit pas aux études et nous assistons, dans les trois classes

à de fort bonnes leçons. Nous constatons une fréquentation

excellente. Les pères, qui ont passé autrefois sur les bancs

de l'école, s'empressent d'y envoyer leurs enfants ".

" Je vais - écrit de son côté un répétiteur

de langue kabyle - citer un exemple que j'affirme être exact, puisque

ces faits se passent dans mon pays natal et que j'ai eu cent fois l'occasion

de les vérifier. Avant 1886, il n'y avait, dans mon village d'Adeni,

sur mille habitants, qu'un ou deux jeunes gens sachant quelques mots de

français. Quand l'amin recevait des avertissements c'était

une grande affaire que de procéder à leur distribution.

Le khodja, ayant conscience de la nécessité de sa présence,

ne se dérangeait pas toujours et faisait grassement payer son intervention.

Autre exemple, tous les kabyles paient des impôts, quelques-uns

des patentes, tous sont redevables de prestations qu'ils préfèrent

acquitter en nature. Il arrivait souvent que le kabyle, ignorant la langue

française, fût livré au caprice d'un fonctionnaire

des plus modestes, mais qui faisait d'autant plus peser son autorité

temporaire et profitait du manque de contrôle pour exiger des journées

de travail supplémentaires. J'ai vu des prestataires obligés

de payer en espèces un impôt qu'ils avaient déjà

acquitté en nature. Mais, depuis quelques années, on peut

aller dans n'importe quel village, autour de Tamazirt, on est certain

de trouver des jeunes, grâce auxquels les familles n'ont plus besoin

de recourir à l'assistance plus qu'onéreuse de l'interprète...

Le kabyle envoie son fils à l'école pour qu'il puisse, arrivé

à l'âge d'homme, s'affranchir de tous les agents véreux

qui vivent aux dépens des ignorants et qui n'auront plus leur raison

d'être quand la lumière existera partout.

A l'école, d'ailleurs, on n'apprend pas seulement à parler,

lire et écrire le français, on y apprend l'hygiène,

la propreté, la manière de bien cultiver 12s champs, toutes

choses excessivement utiles et même indispensables. Au point de

vue de l'hygiène, on constate des progrès vraiment surprenants

: avant 1886, il ne se passait guère d'années sans qu'une

épidémie quelconque vienne sévir sur un village.

Depuis que l'école est installée, ces maladies contagieuses

tendent à diminuer et à disparaître. Qu'il s'agisse

d'ophtalmie, de fièvre ou autres maladies, le concours du maître

est demandé et accepté avec reconnaissance. L'instituteur

peut ainsi exercer une influence morale sur la population et arrive

à des résultats que n'auraient pas donnés toutes

les peines disciplinaires. "

DEVELOPPEMENT DE 1902 à 1907.

Mais, si l'école continuait ainsi, partout où on l'avait

installée, à jouer efficacement le rôle civilisateur

qu'on lui avait confié, si le personnel faisait preuve, comme par

le passé, du même dévoûment et du même

esprit d'initiative, force n'en est pas moins de noter que le rythme de

la scolarisation s'était ralenti, que le nombre des créations

nouvelles était devenu insuffisant ::

|

L'ENSEIGNEMENT FEMININ.

Sans doute, la progression avait été constante, mais les

gains étaient faibles, de 1899 à 1097 l'augmentation n'avait

été que d'un peu plus de 8.000 élèves et de

128 classes, soit un millier d'enfants scolarisés en plus et 16

classes ouvertes chaque année ; et ceci, au moment où commençait

à poindre nettement le regret de n'avoir point mené de pair,

tout au moins au cours de la dernière décade, l'enseignement

féminin et l'enseignement masculin. En 1907, il n'y avait encore

que 9 écoles de filles, comprenant 15 classes et 8 écoles

enfantines où les fillettes pouvaient être reçues

; l'effectif scolaire féminin ne comptait que 2.540 unités.

Mais cette vérité première s'était désormais

fait jour que c'est à la femme qu'est confiée l'éducation

des enfants et, qu'en conséquence, il y a nécessité

à ce qu'elle- même soit instruite ; qu'il n'est pas d'autre

moyen de l'amener à contribuer au bien-être matériel

et moral de la famille. Pour la première fois, les notables musulmans

d'une ville importante formulaient en faveur de la création d'une

école de filles, une pétition dont il n'est pas indifférent

de reproduire les termes :

" Les soussignés, conseillers municipaux et notables de la

ville de Bône : considérant :

- 1° Qu'ils désirent vivement l'instruction de tous leurs enfants

;

- 2° Que l'instruction et l'éducation des jeunes filles indigènes

est une question capitale pour arriver à en faire des femmes de

ménage actives, éclairées et expérimentées

;

- 3° Que la condition de la femme indigène ne deviendra meilleure

qu'autant qu'elle saura se rendre utile et qu'elle s'imposera, naturellement,

dans son intérieur, par la place prépondérante que

lui auront acquise des connaissance qui lui permettront de donner plus

de bien-être, plus de joie dans la famille ;

- 4° Que les écoles européennes, qui, d'ailleurs, se

trouvent éloignées du centre musulman ne conviennent guère

aux filles indigènes ;

- 5° Que les écoles indigènes spéciales de filles

sont plus indispensables que celles de garçons, car, clans un centre

comme Bône, les garçons qui fréquentent les petits

européens ont moins besoin de leçons de langage que les

fillettes qui sortent peu ou point de la maison et n'ont que l'école

pour apprendre le français ;

- 6° Que, pour l'avenir, il est de toute utilité de donner

à l'école la noble mission de former des épouses

aptes à bien diriger un ménage ;

Emettent le voeu de voir créer, dans le plus bref délai,

une école pour les filles indigènes, où sera donné,

de préférence, un enseignement professionnel et ménager.

"

Evidemment, le voeu n'est pas exempt d'une arrière-pensée

d'égoïsme masculin. Il sous-entend, peut-être, avec

trop peu de retenue les avantages que le mari retirera, éventuellement,

de la compagnie d'une épouse devenue plus apte à tenir la

maison. C'est, d'ailleurs, ce que disait, en langage moins académique,

un musulman de Nédroma à un inspecteur en tournée

: " Une fille indigène, élevée à l'école

vaut bien cent francs (cent francs-or) de plus ". Mais un fait subsiste,

le rôle de la femme dans la société commence à

être entrevu sinon encore entièrement compris, et, pour donner

satisfaction aux nouvelles aspirations qui se révélaient,

l'Administration institua, sur le champ à Oran, un stage théorique

et pratique, ou quelques institutrices, choisies parmi les plus intelligentes

et les plus zélées, ayant une connaissance suffisante de

la langue arabe et du goût pour les travaux manuels, devaient, désormais,

se préparer à la tâche d'éducation qu'elles

allaient avoir à remplir dans des écoles-ouvroirs sans cesse

plus nombreuses.

LA SITUATION EN 1907.

Le désir de la population, au moins urbaine, de voir instruire

ses filles se manifestait malheureusement dans une période où

il aggravait encore la situation, où il rendait plus malaisé

à résoudre le problème de la scolarisation. Jusque-là,

en effet, on ne s'était guèré préoccupé

que des garçons ; ce n'était donc qu'un bloc de quelque

380.000 enfants pour lequel il était nécessaire de prévoir

des écoles et des maîtres ; mais, dorénavant, c'est

à un effectif global de 730.000 garçons et filles d'âge

scolaire, qu'il fallait songer, alors que les élèves fréquentant

les classes créées n'étaient, au total, que 32.517

dont 29.977 garçons et 2 540 filles - soit une proportion vraiment

insuffisante de 4,3 %.

Un tel état de choses inquiétait, à juste titre,

l'Académie qui, depuis plusieurs années, faisait ressortir

la médiocrité des moyens dont elle disposait. Ses appréhensions

à ce sujet finirent par gagner l'Assemblée algérienne

des Délégations financières et par faire l'objet

de débats publics à propos des rapports présentés

en 1906 et 1907 sur le budget de l'Instruction publique.

On faisait remarquer, avec raison, que l'augmentation annuelle du nombre

d'élèves inscrits dans les écoles représentait

à peine l'accroissement du nombre des enfants d'âge scolaire

; que la masse des enfants illettrés restait donc toujours la même

sensiblement et qu'il convenait de prendre, sans retard, des mesures pour

répandre plus largement l'enseignement parmi les jeunes générations.

Prémisses irréfutables dont on eût tiré, sans

doute, des conclusions rigoureusement logiques et deso soucis d'économie

budgtéaire qui n'eussent pas poussé à une solution

de compromis.

Les Délégations financières, reculant devant les

dépenses de premier établissement et de fonctionnement qu'eût

impliquée la scolarisation rapide et totale dé 730 000 enafnts,

estimèrent la tâche irréalisable par les méthodes

jusque-là adoptées par l'Administration et elles conclurent

qu'il fallait " se résigner à perdre, provisoirement

en profondeur, ce qu'on gagnerait en étendue ", " diminuer

les frais afin d'étendre la zone d'action ", réduire,

par conséquent, le temps de la scolarité, simplifier les

programmes, mais multiplier les écoles ; y donner à tous

les enfants l'enseignement des cours préparatoires et élémentaires

et se borner à diriger ensuite les plus intelligents d'entre eux

vers les écoles primaires des centres. Quant aux maîtres,

on hésitait entre plusieurs solutions : recruter les plus lettrés

des talebs d'écoles coraniques ; préparer des instituteurs

auxiliaires par une sorte de formation accélérée

dans les écoles normales, ou encore par quelques mois d'études

dans les cours complémentaires des villes.

L'Académie ne pouvait que se montrer assez réticente en

la matière. Nul plus qu'elle n'avait reconnu la nécessité

d'instruire au plus vite le plus d'enfants musulmans possible, mais elle

éprouvait quelque hésitation à se rallier à

la formule préconisée. Elle écartait, en tous cas,

toute idée d'utiliser les services des talebs d'écoles privées

qui, pour la plupart, ne connaissaient à fond que le Coran, ignoraient

totalement le français et eussent été, sauf exception,

fort en peine de donner, même en arabe, autre chose qu'un enseignement

religieux. Elle faisait, de plus, une autre réserve : quels que

fussent les auxiliaires choisis, il était, à son sens, indispensable

qu'ils ne fussent pas abandonnés à eux-mêmes, mais

que les classes nouvelles fussent créées à des emplacements

assez proches d'une agglomération pourvue d'une école primaire

pour que le directeur de cette école put exercer, autour de lui,

un contrôle pédagogique régulier. M. le Recteur Jeanmaire

exprimait, enfin, l'opinion que la meilleure garantie, pour une formation

rapide des auxiliaires, était de les admettre à l'école

normale de la Bouzaréa et d'augmenter, en conséquence, le

nombre des élèves musulmans inscrits au cours normal dé

cet établissement.

En octobre 1908, toutefois, M. Jeanmaire se voyait muté à

un autre poste. Son départ suivait de près la décision

définitive de poursuivre l'extension de l'enseignement des indigènes

par la construction d'écoles du type nouveau dites " écoles

auxiliaires ", qu'on se proposait d'ouvrir au rythme de 60 par an,

en supplément de 22 créations d'écoles primaires

du type normal. Les écoles auxiliaires devaient être' confiées

à des moniteurs, recrutés parmi " les anciens élèves

des écoles primaires et des cours complémentaires, pourvus

du certificat d'études primaires et paraissant aptes à remplir

des fonctions d'enseignement après un stage pédagogique

de six mois dans les écoles principales, sous la surveillance des

directeurs de ces écoles ".

Il est sans doute malaisé de formuler un jugement absolu sur une

expérience qui devait, après cinq ans, être interrompue

par la guerre de 1914 ; mais il est indéniable que, dès

le début, malgré l'optimisme de ses promoteurs qui voyaient

dans les écoles auxiliaires des " Centres élémentaires

de civilisation ", elle souleva des objections extrêmement

vives. On lui reprochait d'être un pis-aller conçu dans un

esprit d'économie assez sordide ; de ne viser qu'à faire

donner un enseignement réduit, dans des locaux à bon marché,

par des maîtres moins payés, mais aussi moins expérimentés.

Les critiques se traduisirent vite par des formules injustes dans leur

exagération, mais qui n'en frappaient pas moins l'imagination.

L'opinion se fit jour presque immédiatement que, si c'était

én apparence un désir louable que de vouloir créer

beaucoup d'écoles en dépensant peu, il ne fallait pourtant

pas que la modicité des crédits eût une répercussion

fâcheuse sur la qualité de l'enseignement, et que, si l'on

devait donner aux enfants musulmans des maîtres sans garanties professionnelles

suffisantes et des écoles mal organisées, il eût encore

mieux valu s'en tenir au système antérieur et faire peu,

trop peu sans doute, mais faire bien.

Après 1908, le rythme du développement de la scolarisation

ne s'accéléra pas autant qu'on l'avait espéré

: 36.013 élèves en 1908, 38.366 en 1909, 40.778 en 1910,

42.614 en 1911, 44.779 en 1912, 46.327 en 1913, soit une moyenne annuelle

d'augmentation de 2.300 élèves contre un millier au cours

de la période précédente. Pendant le même temps,

le nombre des écoles et des classes s'élevait graduellement

de 272 écoles et 575 classes en 1907, à 468 écoles

et 888 classes en 1913 (1908: 299 écoles et 640 classes, dont 84

annexées à des écoles européennes ; 1909 :

316, 667 (82) ; 1910 : 362, 727 (81) ; 1911: 390, 766 (80) ; 1912: 433,

825 (82) ; 1913 : 468, 888 (86), ce qui représentait 52 classés

par an. On était encore loin des 82 classes prévues par

le plan d'ensemble. Au bout de la troisième année de réalisation

de ce plan, l'Académie signalait déjà que "

sur les 60 écoles auxiliaires du programme de 1909, 51 seulement

fonctionnaient et qu'il restait à exécuter le programmede

1910 et celui de 1911 ", que " plusieurs communes n'avaient

pas poursuivi, en temps utiles, l'installation des écoles dont

elles avaient voté la création ; qu'elles n'avaient pas

présenté de plans de construction à l'approbation

du Gouvernement général ", que " dans d'autres

communes, les architectes avaient déclaré impossible de

se maintenir dans les limites du prix fixé par les Assemblées

algériennes ". Forcé était, d'autre part, de

constater les difficultés rencontrées pour le recrutement

des moniteurs destinés aux écoles auxiliaires, " non

que le nombre des candidats fut insuffisant, mais parce qu'ils ne présentaient

souvent que de faibles garanties ". Le nombre de ces moniteurs ne

s'en était pas moins élevé à 184 à

la fin de 1913 et le Recteur se trouvait contraint de remarquer que, si

la grande majorité des maîtres, quel que fut le degré

d'instruction, s'acquittaient consciencieusement de leurs devoirs professionnels,

les bons résultats étaient surtout visibles, " là

où les écoles existaient depuis un certain nombre d'années

", c'est-à-dire, somme toute, dans les écoles primaires

du type normal, confiées à des instituteurs pourvus des

titres de capacité usuels. Aussi n'est-il guère surprenant

que, dès mars 1914, des instructions ministérielles aient

prescrit de renoncer au recrutement des moniteurs.

LA GUERRE DE 1914-1918.

L'entrée en guerre de la France, au mois d'août suivant,

devait, toutefois, faire ajourner cette mesure jusqu'au lendemain des

hostilités.

La période de quatre ans qui s'ouvrait ne pouvait manquer, par

ailleurs, d'avoir une répercussion fâcheuse sur le développement

de l'oeuvre entreprise. Dès le début, près de 200

instituteurs français ou musulmans furent mobilisés ou s'engagèrent.

Les qualités d'énergie opiniâtre et d'intelligente

initiative dont ils avaient fait preuve dans l'accomplissement quotidien

de leur tâche civile ne pouvaient pas se démentir dans les

circonstances exceptionnelles de la guerre et leurs citations remplirent

bientôt des pages entières du " Bulletin de l'Enseignement

dés Indigènes ". Mais, à leur départ,

il avait fallu les remplacer, tout au moins numériquement, par

des suppléants : élèves-maîtres de deuxième

année, étudiants des médersas, ou, simplement, élèves

des cours complémentaires qui montraient certes, dans leurs nouvelles

fonctions, une bonne volonté non douteuse, mais étaient

parfois insuffisamment au courant des multiples exigences du service dont

ils avaient momentanément la charge. Il est logique, dans ces conditions,

que les effectifs scolaires aient sensiblement diminué. Les données

numériques exactes sont assez rares du fait que les statistiques

ont été irrégulièrement dressées et,

quand elles existent, ont été établies selon des

éléments. de calcul différents. n est possible, cependant,

de connaître avec quelque certitude le nombre des élèves

musulmans en 1916 et 1917 ; dans le premier cas, il était déjà

tombé à 43.520 (35.674 dans les écoles indigènes

et 7.846 dans les écoles européennes) ; dans le second,

il n'atteignait plus que 42.295 (34.796 d'une part et 7 499 de l'autre),

soit une perte équivalente à l'effectif de 80 à 90

classes depuis 1913. La diminution constatée affectait, d'ailleurs,

exclusivement les écoles de garçons et, plus particulièrement,

les écoles isolées. C'est en tribu, en effet, qu'il avait

été nécessaire de fermer quelques classes, et, dans

les classes restées ouvertes, les suppléants, inexperts

et de peu d'autorité, n'avaient pas toujours su ou pu faire venir

ou retenir les élèves. La disparition des maîtres

mobilisés avait eu, trop souvent, pour conséquence la suppression

des cours moyen et supérieur, dont la dénomination seule

avait subsisté. Et pourtant, ceux des maîtres de carrière

qui étaient demeurés à leur poste én raison

de leur âge s'ingéniaient, non seulement à maintenir

dans leurs écoles le niveau de l'enseignement donné, mais

encore à dispenser cet enseignement à plus d'enfants, à

doubler les effectifs partout où les dimensions des locaux le permettaient.

Leur activité ne se bornait pas, d'ailleurs, à leur tâche

professionnelle, si lourde qu'elle fût devenue. La plupart tenaient

en honneur de faire participer leur école aux oeuvres dé

guerre. Ils se faisaient, bénévolement, les intermédiaires

entre les parents illettrés et les fils combattants dans la Métropole.

Il n'en est pas moins incontestable que, dans l'ensemble, au cours de

ces années de lutte, la qualité de l'enseignement théorique

avait regrettablement baissé, et qu'en même temps, dans l'enseignement

professionnel, la rareté et la cherté des matières

premières, la difficulté de renouveler les instruments de

travail avaient gêné le fonctionnement des cours d'apprentissage

et des ouvroirs, dont plusieurs avaient dû fermer ; qu'enfin, dans

l'enseignement agricole, les jardins scolaires avaient cruellement pâti

des événements et que l'étude de l'agriculture pratique

s'était vue, comme les autres parties du programme, notoirement

réduite.

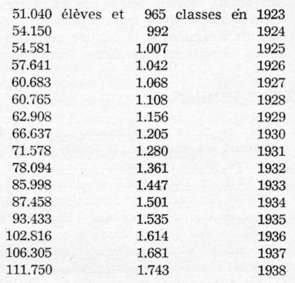

1918 - 1923

Dès la fin des hostilités, on constate qu'il n'y a plus

de décroissance dans l'effectif des garçons, mais, par contre,

un certain fléchissement dans l'effectif des écoles de filles,

qui s'était maintenu et même accru pendant les années

écoulées. En raison du coût dé la vie, en effet,

au lieu de faire donner à leurs fillettes une instruction qui ne

leur servirait que plus tard, beaucoup de parents préfèrent

en tirer immédiatement du profit, si minime soit-il, en les employant

à de petites besognes rémunérées : triage

de fruits ou de primeurs, par exemple, ou, encore, en les envoyant dans

dés ateliers privés sans attendre que leur apprentissage

soit terminé. Dans tous les établissements scolaires, cependant,

la fréquentation s'améliore - amélioration due, sans

contredit, au retour du personnel normal. - Les progrès numériques

n'en sont pas moins lents : 42.269 en 1920, 43.831 en 1921, et il faut

attendre 1922 pour en revenir à des chiffres analogues à

ceux d'avant-guerre : 48 750 élèves.

Les instituteurs n'ont du reste pas seulement à repeupler les classes,

ils ont à relever graduellement la qualité des études.

Cette tâche est en bonne voie dès 1920, comme le prouvent,

d'une part, le nombre de candidats présentés au certificat

d'études, et la proportion des candidats reçus, d'autre

part, la loi du 6 octobre 1910, organisant officiellement les cours complémentaires

d'enseignement professionnel qui s'étaient constitués, pour

ainsi dire, d'eux-mêmes, par le développement logique, des

cours d'apprentissage prévus par le décret de 1892, mais

qui avaient subi un grave recul depuis 1914. Malheureusement, les apprentis

travaillent souvent dans des locaux de fortune, l'outillage est souvent