o CRESCIA ( ou Khraicia)

Historiquement le plan Guyot avait prévu l'implantation d'un centre de peuplement européen dans le territoire de la tribu des Ouled Sidi Slimane qui avait fui à l'automne 1839. Il nomme ce village Sidi Soliman.

|

Le mot obstacle désigne ici l'ensemble de tous

les villages à construire et à relier par des routes carrossables.

Cet obstacle doit protéger Alger. Dans l'attente des villages à

construire il s'appuie en 1842 sur les camps de

Dély Ibrahim, et surtout sur ceux de

Birkhadem, Kouba,

Maison Carrée et Douéra.

Bien qu'il soit très bien placé pour jouer le rôle

de sentinelle puisque son plateau se termine au bord du long talus plongeant

vers la Mitidja, Crescia (c'est finalement le nom choisi) n'a pas reçu

une grosse garnison. On a préféré consolider les

établissements militaires de Douéra, tout proche.

Il y a tout de même sur la carte l'indication " ancienne redoute

" qui atteste que le souci de surveiller de près les mouvements

des groupes hostiles dans la plaine était présent à

Crescia aussi.

Le centre a été créé en 1844 en tant qu'annexe de la commune de Douéra, dont il n'est distant que de 4 km. Je ne sais pas à quoi est dû l'abandon du nom Sidi Soliman et son remplacement par Crescia.

En 1848 le guide Quétin a jugé que Crescia était un « pays agreste couvert de broussailles, mais au sol fertile.» C'est bien bref et cela laisse supposer un développement assez lent.

Géographiquement le territoire

communal appartient à la bordure sud du bourrelet anticlinal du

Sahel, là où il domine de 150m la plaine de la Mitidja.

Comme on a choisi, de ce côté, comme limite de

la commune la Route Nationale numéro un, la commune empiète

légèrement sur la plaine. A noter tout de même le

décrochement vers le nord de cette limite, afin que le cimetière

de Birtouta soit situé dans la commune du même nom.

Au nord, c'est l'oued Kerma (branche occidentale) qui sépare Crescia

de Baba Hassen.

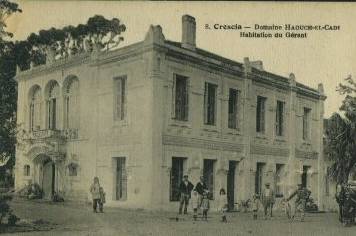

Le territoire communal est donc triple. Le nord est un plateau vallonné en pente douce montant de 120-130m le long de l'oued jusqu'à 200m en haut du talus. Cet espace a été presque entièrement colonisé et couvert de vignobles à partir des années 1870 : dans Tartarin de Tarascon, œuvre parue en 1872, Alphonse Daudet évoque incidemment le " joli vin de Crescia ". Le bâtiment de la cave coopérative est de 1930. Cette cave de 10 000hl de capacité a été aménagée en collaboration avec la commune voisine de Saoula. Cette cave se trouve d'ailleurs près de la limite des deux communes, mais sur le territoire de Saoula. L'habitation du gérant d'un grand domaine est sans doute antérieure ; elle a surtout beaucoup plus d'allure. La légende de la carte postale est-elle fiable ? J'en doute

Le

bâtiment de la cave coopérative est de 1930

|

L'habitation

du gérant d'un grand domaine

|

Au sud, entre la RN 1 et le talus, l'étroit bandeau de plaine possédé par la commune est, vers 1930, entièrement couvert de vignes. Plus tard il y aura peut-être quelques orangers. La plaine est à 50m d'altitude. C'est relativement élevé pour cette partie de la Mitidja : cela a permis à cette zone d'être un peu protégée contre les débordements des marais des Ouled Mendil au début de la colonisation.

Entre ces deux espaces occupés par les fermes des colons, le talus à forte pente qui descend vers la plaine est pour l'essentiel resté aux mains des indigènes. La carte des années 1930 mentionne surtout des broussailles et précise le nom des tribus. On peut aussi y remarquer trois indications d'obédience musulmane : deux marabouts (Mart) et une zaouïa, établissement religieux qui pourrait être le siège d'une confrérie musulmane, ou plus modestement, d'une école coranique.

Parmi les 22 communes du Sahel prévues par le plan Guyot, seule celle d'El Achour avait en 1954, moins de résidents européens : respectivement 224 et 342.

Le village centre est

vraiment tout petit, avec deux courtes rues qui se croisent à angle

droit, et une rue de ceinture qui suit l'emplacement du dispositif de

protection des origines.

Le cimetière chrétien est à l'est au bout d'un chemin

en impasse.

Le village est traversé par la route de Birkhadem

à Douéra par Saoula : c'est celle qui longe l'oued Kerma,

en bordure de laquelle a été édifiée la cave

coopérative. Mais une autre route tracée sur le plateau

rejoint également Saoula. De ces routes je garde un souvenir des

années 1943-1944 que j'aimerais voir confirmé par quelque

lecteur de mon âge. Sur les bas-côtés de ces routes

(comme je suppose un peu partout dans le Sahel près d'Alger) les

Américains avaient installé de petits dépôts

de munitions, des obus en libre service en quelque sorte, afin de diminuer

le risque que ces stocks soient détruits par les bombardiers allemands.

Il faut dire qu' à la même époque le port d'Alger

était protégé par de gros ballons appelés

" saucisses " et qu' il y avait eu deux catastrophes : un navire

bourré de munitions avait coulé à proximité

du port, et 12 wagons de munitions et d'essence avaient explosé

près de la gare de Maison Carrée. La catastrophe ferroviaire

est du 4 juillet 1943 en début d'après-midi. Il y avait

eu 79 morts,190 blessés et d'énormes destructions dans les

habitations 500m à la ronde. Le désastre eut été

bien pire si le chef de gare n'avait réussi à détacher

et éloigner les 34 wagons de tête. Il avait été

alerté par un cheminot de la gare de Gué de Constantine

(commune de Kouba) qui avait remarqué des flammes sur un wagon

au passage de ce train militaire américain.

Une autre route relie le village à la plaine : ce cheminement avait

été voulu dès 1842 pour pouvoir porter secours rapidement

aux colons et aux postes militaires isolés dans la Mitidja.

|

La carte postale ayant été écrite

en 1913,elle illustre un village du début du XXè siècle.

Elle est mieux représentative de la maison de base du colon, que

celle du gérant de la ferme du juge (haouch el cadi).

La maison de droite est tout à fait semblable à celle que j'ai placée dans le chapitre sur Baba Hassen. On retrouve d'ailleurs ce type de maison basse dans tous les villages de colonisation, d'un bout à l'autre de l'Algérie.

La desserte du village a été assurée par les autocars de la société Seygfried jusqu'à son rachat par la société des Auto-Cars Blidéens.

Supplément sur le Karmouss ençara

Je n'ai trouvé, à Crescia, ni une personnalité célèbre,

ni un monument , ni un événement, ni quoi que ce soit de

mémorable. Je me rabats donc pour ce supplément sur un fruit

délicieux mais banal. On le trouve ailleurs dans le Sahel ; mais

à Crescia peut-être plus qu'ailleurs en raison de la part

de la commune négligée par la colonisation : c'est la figue

de Barbarie.

Cette plante est d'abord une curiosité sémantique car il

est tout de même étrange que ce que les arabes appellent

figuier des Chrétiens (karmouss ençara) les Chrétiens

l'appellent figuier du pays des Barbaresques, alors que le premier nom

que les Espagnols ont entendu en découvrant le fruit au Mexique

est Nopal dans la langue nahuatl adoptée par les Aztèques.

Ce figuier de Barbarie fait tellement partie intégrante

du paysage nord-africain que les Français débarquant en

1830 ont dû croire qu'il s'agissait d'une plante locale : d'où

son nom chez nous.

En réalité ce ficus a été ramené en

Espagne après la conquête du Mexique commencée en

1519. Puis les arabes d'Espagne ont cherché refuge en Afrique du

Nord, au plus tard après la signature par Charles-Quint de l'édit

général d'expulsion des non-baptisés en 1525. Ces

réfugiés ont introduit au Maghreb ce fruit qui venait du

pays de la Reconquista chrétienne : d'où son nom pour eux.

Quant aux savants botanistes ils ont choisi d'autres noms. Linné

a proposé cactus ficus-indica, mais ses collègues ont imposé

comme nom scientifique Opuntia ficus-indica.

Entre temps les Espagnols avaient opté, entre autres, pour Higo

chumbo en Europe et Tuna en Amérique latine.

Cette plante a autant de noms que d'usages ; voire plus.

La plante est une

plante grasse à rameaux ou tiges en forme de raquettes, dit le

Larousse. Les raquettes de forme ovale sont des tiges très aplaties

et épaisses, pourvues de longues épines très rigides.

En s'unissant les raquettes forment des sortes de branches. Celles du

bas se lignifient en 4 ou 5 ans et forment un tronc irrégulier.

Ces figuiers peuvent être alignés et constituer une haie

vraiment difficile ou impossible à franchir : il faut la contourner.

Ils peuvent atteindre 3 à 5m de hauteur. Ils supportent bien le

manque d'eau et se contentent d'une pluviométrie annuelle de 300mm.

Ils peuvent aussi résister à des gelées assez fortes

de l'ordre de -5°, voire pire, à condition que le sol soit

sec car leurs racines superficielles sont détruites lorsque l'eau

contenue dans le sol gèle. Ils préfèrent, de toute

façon, les terrains secs aux terrains humides.

Les fleurs, au printemps, sont de couleur jaune vif.

|

Le fruit a la forme d'un petit tonneau de 4 à 5cm de long avec une peau très épaisse parsemée de minuscules épines, ou poils ou soies que les botanistes appellent glochides plantés en touffes. Ces glochides se décrochent facilement et s'accrochent tout aussi aisément sur la peau du cueilleur imprudent, grâce à de petites écailles en forme d'hameçons. Elles sont difficiles à ôter de la peau car elles se cassent dès qu'on les touche ; mais pas de panique, ça ne fait pas très mal et elles finissent par disparaître assez vite toutes seules. On trouve ces glochides sur tous les fruits, même sur ceux des variétés inermes, dont seules les raquettes sont sans épines.

Les utilisations en Afrique du

Nord

Je prends la précaution de préciser en Afrique du Nord,

car d'autres utilisations existent ailleurs. Au Mexique par exemple on

consomme les jeunes pousses en salade (c'est insipide) et on fabrique

un alcool, la Tequila (c'est fort). Rien de tout cela en Algérie.

o

Alimentaire

Le fruit, légèrement sucré, est comestible. C'est

un vrai régal pour les connaisseurs et un étonnement pour

les autres qui ne sentent que les pépins ou les graines. Il est

vrai qu'il y a beaucoup de graines (la moitié du poids, paraît-il)

; mais ce n'est gênant que pour ceux qui n'apprécient pas

l'arôme subtil de ce fruit charnu.

Le premier problème, avant toute dégustation, est celui

de la cueillette, à cause des épines des raquettes. Il faut

un roseau préparé pour cet usage : on pousse la figue dans

l'entonnoir formé par la découpe du bout du roseau, on le

tourne à peine, et si on a le coup de main approprié la

figue se détache sans tomber par terre.

|

Le second problème est de débarrasser les

fruits de leurs piquants. Il suffit de les rouler dans la poussière

ou dans des sacs de réforme. On peut aussi tenter les jets d'eau,

mais c'est moins fiable. Reste à peler la figue. Quand on détache

la peau grâce à une incision longitudinale, il convient de

bien regarder où on met les doigts. La peau s'enlève sans

difficulté : le fruit doit émerger intact. S'il se brise,

c'est qu'il est trop mûr et farineux : jetez-le.

La chair peut revêtir trois couleurs. Les figues sont majoritairement

jaunes ; les meilleures sont les vertes, foi de connaisseur.

En Algérie on ne cultivait pas ce figuier, comme aujourd'hui en

Sicile. On n'en trouvait pas facilement au marché. Les consommateurs

étaient surtout indigènes, même si quelques Européens

les appréciaient. A la fin de l'été les figues de

Barbarie offraient aux populations pauvres, un supplément alimentaire

précieux.

Choisissez

la couleur.

|

Des nutritionnistes bienveillants ont trouvé à

ce fruit plein de vertus : richesse en vitamine C et en calcium, présence

de vitamines du groupe B, de provitamine A, de potassium et de magnésium.

Le pharmacien de Birmandreis en rajoutait une cuillerée en vendant,

et peut-être en préparant, un sirop visqueux à partir

de la sève contenue dans les raquettes. Mon épouse en a

consommé, jeune, de nombreux flacons, pour ses vertus anti-tussives.

Ce sirop était très sucré. Le fruit aurait enfin

des propriétés cicatrisantes et anti-rides.

Le moment de savourer est arrivé.

Je ne suis pas sûr que les raquettes débarrassées de leurs épines, mais gorgées d'eau, aient été données au bétail, comme on peut le lire dans un manuel de géographie très sérieux.

o Industrielle : la cochenille

|

Ce ne fut pas un vrai succès, et ce fut éphémère

: 1830-1860.

On s'était imaginé d'élever des cochenilles carmin

sur des raquettes de figuier. Cet insecte minuscule (voir photo) et ses

œufs pouvaient fournir un colorant rouge cramoisi qui servait à

teindre les tissus et qui résistait bien au lavage.

L'industrie carbochimique a tué cet élevage de faible productivité.

Par contre personne à l'époque ne connaissait l'utilisation possible, très banale aujourd'hui, de la cochenille comme colorant alimentaire ; ni n'a songé à faire fermenter la sève pour en tirer de l'alcool.

o

Protectrice

Ses haies et ses fourrés protégeaient efficacement jardins

et cultures délicates contre les divagations du bétail.

Ils abritaient également, dans les mechtas et les douars, l'intimité

des familles qui étaient ainsi à l'abri du regard des passants

ou des voisins.

Par contre cette plante n'a jamais été choisie pour orner

les allées d'entrée dans les grandes fermes. Les colons

préféraient pour ce faire palmiers dattiers (même

si les dattes ne mûrissaient pas dans le Sahel) ou les eucalyptus.

On les comprend.