o KOUBA

L'histoire de Kouba

est connue grâce à un adjoint au maire, Emile Gaudet qui

rédigea un fascicule en 1931. je m'y réfère, ainsi

que tous mes prédécesseurs, pour les dates du XIX è

siècle.

Ce village partage avec Dély Ibrahim la précocité

et l'origine.

Quant à la précocité,

Kouba, on l'a déjà vu, est le premier village ce colonisation

officielle créé en Algérie, ex aequo avec Dély

Ibrahim en 1832. Dès décembre

1830 l'armée française avait installé,

à Kouba ainsi qu'à Dély Ibrahim et à Birkhadem,

l'un des trois camps retranchés de protection d'Alger. Le camp

était proche d'un village arabe, dont nous appellerons ensuite

le site Vieux Kouba. Il permettait, sur sa colline, de surveiller à

la fois la Mitidja au sud, et à l'est l'étroit couloir de

plaine littorale qui menait tout droit vers Alger. Ce couloir qui offrait

un accès facile vers Alger fut appelé plus tard Hussein

Dey à cause de la présence d'un palais appartenant au dernier

dey d'Alger, celui que nous défîmes en 1830. Ce camp était

proche (moins de 3km) du Bordj Sidi Yahia. Ce bordj turc de 1724 surveillait

l'une des rares ponts du pays en 1830 ; celui qui permettait le franchissement

de l'oued el Harrach. Le pont était également turc ; il

datait de 1697, mais avait été

restauré en 1736. Dans ce fortin carré, que nous appelâmes

bientôt Maison-Carrée, Clauzel installa un régiment

de cavalerie qui, à partir de 1832 appartint à la toute

nouvelle Légion Etrangère créée le 9 mars

1831. Les camps de Kouba et de Maison-Carrée purent se prêter

main forte contre le harcèlement incessant des Hadjoutes dans la

plaine.

Pour ce qui concerne l'origine

des pionniers elle est quasi accidentelle. En 1831, des émigrants

bavarois, badois et wurtembergeois (pas encore d'Allemagne, ni même

de Zollverein en 1831) sont largués sans le sou et sans passeport,

dans le port du Havre, par l'organisateur de leur voyage vers le Texas

pas encore " américain " mais déjà en révolte

contre le Mexique. Ils ne peuvent ni ne veulent retourner chez eux. Embarrassées,

les autorités française leur proposent, à la demande

de Clauzel, chef à Alger, un lot de terre en Algérie. Ils

acceptent.

Le 21 septembre 1832 Louis-Philippe, roi des Français,

signe l'ordonnance de création de Kouba et de Dély Ibrahim.

Mais rien n'est prévu : on improvise en utilisant des terres séquestrées,

prises aux Janissaires près du camp militaire. Il n'y a pas de

maison, mais des tentes de l'armée. A ceux que l'on croit capables

d'en bâtir une, on donne 10h ; aux autres 4ha, ce qui est très

peu. L'échec est immédiat pour les 23 familles échouées

à Kouba sans compétence adaptée à l'agriculture

méditerranéenne. Elles restent en Algérie, mais abandonnent

la terre, à l'exception de celles, peu nombreuses, qui vont à

Birkhadem.

En 1835 leurs lots sont cédés

à des colons de la Mitidja qui avaient dû se replier vers

Kouba pour fuir la menace hadjoute. Parmi eux quelques Mahonnais qui auraient

introduit, avec succès, les premiers plants de vigne. Entre temps

des maisons avaient été construites avec l'aide du Génie.

En 1836 Kouba est érigée en Commune. Son territoire atteint alors la mer en incluant la plaine littorale du côté du palais du dey Hussein. Ce morceau de la commune fut perdu en 1870 quand le quartier d'Hussein Dey fut lui-même promu CPE (commune de plein exercice).

Dans son plan du 12 mars 1842 Guyot parle de Kouba en ces termes.

|

Il est bon de se souvenir du contexte : à l'automne

1839 le djihad proclamé par Abd el-Kader avait balayé toute

présence française dans la Mitidja, à l'exception

de 4 camps militaires que nous avions pu soutenir et sauver à partir

des camps de Maison-Carrée et de Birkhadem. En 1842 les agglomérations

du Sahel sont peu de chose : Dély Ibrahim, Birmandreis, Birkhadem

et, plus loin, Douéra. Et c'est tout.

Avec ses 22 maisons ce village est, en 1842, encore vraiment très

modeste.

En 1848 le guide Quétin le décrit tout de même comme

riant et pittoresque ; et bon pour les vignes et les arbres.

|

Le toponyme Kouba, du moins son explication habituelle, mérite un commentaire. L'habitude a prévalu d'expliquer le nom du village par la présence d'une coupole sur la mosquée de Hadj Pacha bâtie en 1543 ou 1545. Mais une koubba (photo ci-contre) n'est pas une coupole : c'est un monument élevé sur la tombe d'un marabout en Afrique du Nord. Une koubba peut avoir une coupole ; ce n'est pas une coupole. L'explication admise du nom Kouba est donc une méprise doublée d'une approximation orthographique. Ce qui n'enlève rien aux mérites du village.

Quand, en 1842, Guyot

rattache cette commune à la ceinture du Fahs, le territoire de

Kouba atteint la mer puisque la plaine d'Hussein Dey en fait partie. Ce

qui explique que cette future commune ne soit pas citée par Guyot.

La ceinture du Fahs s'arrête à Kouba. La plaine est encore

Koubéenne lorsque la gare d'Hussein Dey, sur la voie ferrée

de Blida, est inaugurée en 1862.

Les limites de la commune sont modifiées en 1870

lorsque Hussein Dey est promu commune.

Quelques dates notables

| 1830 - | septembre Clauzel établit un camp militaire à Vieux Kouba |

| 1831 - | Le père du futur Général Margueritte, est muté à Kouba, comme gendarme |

| 1832 - | Ordonnance royale créant le centre de colonisation de Kouba |

| 1835 - | Installation de colons fuyant la Mitidja |

| 1836 - | 31 décembre Kouba devient CPE |

| 1841 - | Première école à Vieux Kouba |

| 1848 - | Cession à l'église, par Cavaignac, du terrain du futur Grand Séminaire |

| 1851 - | Une maison transformée en église est bénie par Monseigneur Pavy, 2° évêque d'Alger |

| 1853 - | Décision est prise de construire le Grand Séminaire |

| 1862 - | Inaugurations des gares d'Hussein Dey et de Gué de Constantine |

| 1869 - | Ouverture du Noviciat des Sœurs Blanches |

| 1870 - | Kouba perd le quartier d'Hussein Dey |

| 1887 - | Inauguration de la statue du Général Margueritte devant la Mairie |

| 1892 - | Consécration d'une grande église neuve par le Cardinal Lavigerie |

| 1905 - | Arrivée du tramway |

| 1953 - | Ouverture du centre des grands blessés et mutilés de guerre de l'Afrique |

| 1957 - | Installation d'une SAS |

| 1959 - | Kouba est rattaché au 8è arrondissement du Grand Alger |

Le territoire communal (après

la perte d'Hussein Dey en 1870)

Il y a trois parties dans cette commune, bien visibles dès 1935

; et plus nettement encore en 1962 : une partie urbaine, de basses collines

agricoles et un bout de plaine en cours d'industrialisation.

•

Une banlieue résidentielle d'Alger.

Les constructions sont attenantes avec les villes voisines d'Hussein Dey

et d'Alger. Les pentes vers Hussein Dey étant constructibles, elles

ont été presque entièrement couvertes de pavillons

et de petits immeubles. Vers Alger, du côté du ravin de la

femme sauvage, l'escarpement est trop abrupt et l'urbanisation n'est pas

allée jusqu'au bord du ravin. Mais sur la route de Birmandreis,

le plateau des Anassers était, en 1962, en cours d'urbanisation,

à la limite des deux communes. Kouba et Vieux Kouba ne formaient

plus alors qu'une seule agglomération qui, avec plus de 20 000hab

dès 1954, était devenue une ville de banlieue.

Des maisons les mieux situées on avait une belle vue sur la plaine

d'Hussein, sur la baie et sur la ville d'Alger jusqu'à la colline

de Bouzaréa.

Cette ville de banlieue couvrait un petit tiers de la commune.

• Les collines demeurées agricoles couvraient l'essentiel du restant. La culture principale restait la vigne, mais elle n'était pas la seule. La principale ferme était le domaine Gitton-Servat que l'on apercevait, à droite de la route de Birkhadem. Cette famille possédait deux domaines (l'autre était à Kaddous) et des immeubles à Alger, notamment celui au carrefour des rues Pasteur et d'Isly. Vers la plaine, les fermes devenaient rares et de rares broussailles ont subsisté jusqu'à la fin de la période française. Il y avait aussi des vergers.

•

La zone industrielle du Gué de Constantine

Elle s'est constituée le long de la voie ferrée d'Oran autour

de la gare, bien mal nommée, du Gué de Constantine : s'il

y avait un gué, il permettait d'aller vers Sidi Moussa ou l'Arba,

pas vers Constantine. Et la voie ferrée était celle de Blida

et d'Oran !

Avant les années 1930 il y avait déjà des briqueteries

et une usine de fabrication de produits phytosanitaires, pour la vigne,

à base de soufre.

Après 1945 se sont ajoutées des fabrications de câbles

électriques, de tuyaux en fibrociment et d'emballages en fer blanc.

En réalité cette zone industrielle prolongeait celle, plus

importante de la commune voisine d'Oued Smar. Autour de la gare un village

était apparu, assez peuplé, pour qu'une école primaire

soit ouverte, l'école Hayet.

Il n'y a plus de village centre

en 1962.

Il y a une banlieue d'Alger qui associe deux anciens villages créés

par les Français.

Ces deux anciens villages constituent le centre de la ville. Leur plan a été davantage imposé par le relief du plateau dominant la vallée de l'oued Kerma (ravin de la femme sauvage) que par la volonté des créateurs.

Il y a seulement, au centre, trois grands bâtiments qui se voient de loin : l'église, le Grand Séminaire et le fort de Kouba.

Cette agglomération possède des établissements qui sont ceux d'une ville plutôt que ceux d'un village : Institut Pasteur annexe, vrai stade, bâtiment d'accueil des Invalides de guerre de l'Afrique française, Grand orphelinat, Couvent des sœurs blanche et Centre de Formation professionnelle.

|

Devant la Mairie une statue, celle du Général Margueritte, rendait hommage, non à un natif du pays, mais à un fils de gendarme arrivé là dès 1831, donc lors de la création de la toute première gendarmerie. Le petit Auguste, arrivé à 8 ans, se serait montré si doué pour apprendre la langue arabe, avec les gamins du voisinage je suppose, que dès l'âge de 11 ans il pouvait servir d'interprète. Ce fils de gendarme fit carrière dans l'armée en Algérie, notamment dans les Bureaux Arabes de Teniet el Haad et de Laghouat. Il mourut en 1870 d'une blessure reçue lors de la bataille de Sedan.

A vrai dire cette statue n'était pas dédiée

au seul Général Auguste Margueritte mais aussi " aux

Algériens tués comme lui à l'ennemi pendant la campagne

de 1870-1871 en combattant pour la France ".

Déjà, en 1885, un village

(voir)

portant son nom, avait été créé dans le Zaccar.

Ce village est resté dans les annales à cause de révolte

de Yacoub le 26 avril 1901 : révolte

atypique par sa date tardive, sa durée (quelques heures) son extension

limitée à un seul village, et la motivation de Yacoub :

convertir les colons auxquels il donna le choix : la conversion ou la

mort !

Les modalités de la desserte

de Kouba par les transports en commun sont urbaines, dès le début

du XXè siècle avec l'arrivée du tramway en 1905.

Au début il s'agissait d'une antenne branchée sur la ligne

du Champ de Manœuvres à Hussein Dey par Belcourt. A cause

de la pente trop forte du boulevard Paul Doumer, seule la motrice montait,

sans remorque.

Par la suite le tram partit de la place du Gouvernement.

Après la guerre le tram fut remplacé par des trolleybus,

puis par des autobus. En 1960 deux lignes desservaient Kouba, à

partir de la place du Gouvernement, avec deux terminus différents

à Kouba.

Les deux lignes traversaient le centre de Kouba et passaient devant la

mosquée qui devint, dans les années 1990, un des hauts-lieux

du FIS.

| o | La ligne 3 allait jusqu'aux lotissements Apreval et Ben Omar par la rue de la République |

| o | La ligne 3 barré allait à Vieux Kouba par la rue Cardinal Lavigerie |

|

Enfin une ligne inter-banlieue, toute récente, la 19, reliait Kouba à El Biar par les Anassers, Birmandreis et la Colonne Voirol. Elle passait devant le nouveau centre des invalides militaires ouvert en 1953.

Suppléments ecclésiastiques

Kouba a joué un rôle éminent en ce qui concerne les

implantations et les missions catholiques en Algérie à partir,

surtout, de la nomination de Lavigerie à l'archidiocèse

d'Alger en 1867. Trois institutions méritent mieux qu'une visite

de politesse : ce sont le noviciat des Sœurs Blanches, l'orphelinat

de Saint Charles qui lui est associé, et le Grand Séminaire.

•

Le Noviciat des SMNDA et l'Orphelinat Saint Charles

Cette fondation a été décidée par le nouvel

archevêque d'Alger Charles Martial Lavigerie. Le noviciat accueille

ses 8 premières novices, toutes bretonnes, le 8 septembre 1869.

Leur Supérieure, Marie- Salomé était aussi bretonne

et bretonnante : elle comprenait mal le Français. La toute nouvelle

congrégation porta d'abord le nom de "

Sœurs Agricoles Hospitalières ". Cette dénomination

était bien appropriée à leur première mission

qui fut, grâce à un terrain de 150ha déjà défriché,

de participer à l'entretien de 300 orphelins et orphelines hébergés

à l'orphelinat Saint Charles associé au couvent. Elles durent

parfois labourer, planter, moissonner, vendanger, et soigner le bétail.

Bien sûr elles pouvaient se faire aider, à condition de surveiller.

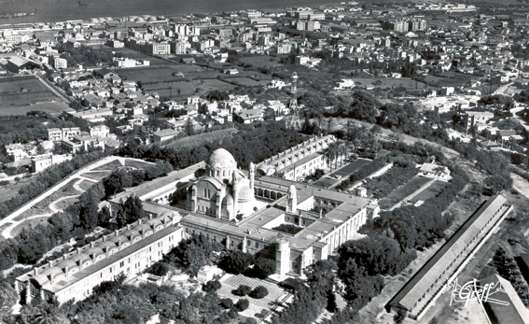

Sur la photo on aperçoit les bâtiments du noviciat sur la

colline à gauche.

|

Elles ajoutaient donc aux contraintes religieuses de leur état, des activités agricoles et domestiques. En 1874 elles durent tenir l'hôpital Sainte Elizabeth ouvert à Saint-Cyprien-des-Attafs et réservé aux indigènes. Ce village, créé en 1872 ainsi que le hameau de Sainte Monique à 5km, avaient été peuplés par des orphelins indigènes recueillis à Kouba et qui avaient accepté de se convertir. Ces deux centres de la vallée du Chélif furent les deux seuls villages arabes chrétiens d'Algérie.

Assez vite les Sœurs Agricoles Hospitalières

devinrent officiellement les " Sœurs

Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ". mais tout le

monde les appela Sœurs Blanches

en raison de la couleur de leur vêtement.

•

Le Grand Séminaire

L'ensemble est imposant. La construction a dû être terminée à la fin des années 1850. Les longs bâtiments des dortoirs, classes et dépendances diverses sont alignés de part et d'autre d'un sanctuaire quasi byzantin. Avec sa coupole à tambour, ses deux demi-coupoles, ses contreforts latéraux, ses tours élancées comme des minarets et son plan en croix grecque , c'est presque Sainte Sophie de Constantinople, en moins grand et moins massif. Son jeune architecte, Jean Eugène Fromageau, avait accepté en 1855, à 33 ans, de quitter Paris pour Alger car il était mal vu en France à cause de son opposition au style néo-gothique prôné par le maître Viollet-le-Duc et apprécié par l'Empereur. A Alger, en tant qu'architecte diocésain, il construisit non seulement les deux séminaires de Kouba et de Saint Eugène, mais aussi Notre-dame d'Afrique ; tous dans le même style.

Au séminaire, comme au noviciat des sœurs, la durée de la formation était de trois ans dans les années 1860. La tonsure, c'est-à-dire le passage de l'état laïc à celui de clerc, était accordé au bout d'un an et les sous-diaconat au bout de deux ans. La troisième année se terminait avec les deux ordinations au diaconat et à la prêtrise à deux mois d'intervalle. Durant leurs études les séminaristes avaient un après-midi de liberté avec droit de sortie, en soutane noire, col romain et chapeau à large bord. L'une des promenades préférées conduisait à l'embouchure de l'oued el Harrach dans la commune voisine de Maison-Carrée.

C'est là que trois jeunes séminaristes auraient,

en 1867, médité sur le souhait du Père Eternel (ainsi

appelaient-ils leur Supérieur, le père Girard, en raison

de son âge et de sa grande barbe blanche). Le père Girard

qui entendait comme tous ses élèves l'appel du muezzin 5

fois par jour, se désespérait de ce que " l'Islam fût

une énigme insoluble et une impossible rencontre ". Il cherchait

le moyen " d'aller vers les Algériens " et de nouer un

dialogue avec eux. Quand il sut que trois de ses élèves

partageaient le même souci, il sollicita une audience auprès

du tout nouvel archevêque débarqué à Alger

le 15 mai 1867, Monseigneur Lavigerie. Ce dernier, qui avait séjourné

en Syrie en 1960 au moment où les Chrétiens étaient

persécutés par les Druses, y avait noué une relation

d'estime réciproque avec Abd el-Kader. Lavigerie reçut très

volontiers le père Girard et ses trois séminaristes. Leur

commun souhait de favoriser cet impossible dialogue avec l'Islam poussa

l'archevêque à ouvrir dès le 19

octobre 1868, un noviciat pour les futurs missionnaires de

la " Société des Missionnaires

d'Afrique ". Le noviciat fut ouvert dans une maison isolée

de Maison-Carrée. Dès l'origine l'intitulé soulignait

que l'action de la nouvelle congrégation ne serait pas limitée

à l'Algérie. Mais les consignes imposées aux novices

: apprendre l'arabe, se nourrir et se vêtir comme des arabes se

référaient aux musulmans d'Afrique du Nord. Les premiers

missionnaires adoptèrent donc gandoura, burnous et chéchia.

Ainsi habillés de blanc, ils furent rapidement appelés

Pères blancs.

L'œuvre missionnaire de Lavigerie ne fut pas un succès si

l'on songe au tout petit nombre des conversions : il n'y eut pas d'évangélisation.

Mais elle est un succès si l'on pense aux œuvres sociales

(dispensaires, écoles, orphelinat, développement rural)

et de témoignage ou de présence. A la mort du cardinal,

en 1892, il y avait déjà 298 pères blancs de 5 nationalités

présents dans 6 territoires africains. Il y eut aussi un succès

post-mortem car les congrégations des sœurs blanches et des

pères blancs existent encore, recrutent, et sont présentes

dans de nombreux pays hors d'Europe, y compris en Algérie.

En 1962 le séminaire de Kouba fut fermé, puis les terrains confisqués par la réforme agraire, mais les bâtiments restèrent propriété de l'église. Monseigneur Duval, archevêque d'Alger depuis 1954, en fit un " Centre de Pastorale ", puis en 1971 un " Centre d'Etudes Diocésaines ". Quant à l'ex noviciat des sœurs blanches de Kouba, il hébergea un " Centre d'Etudes Maghrébines ".

En guise de conclusion à ce paragraphe très catholique, quelques mots sur les diocèses d'Algérie

| Le diocèse d'Alger avait disparu au Vè

siècle. Il est rétabli le 25

août 1838 par le roi Louis-Philippe et par le pape

Grégoire XVI, conformément au Concordat de 1801. Seuls

les noms du diocèse diffèrent dans les textes : le roi

écrit Diocèse d'Alger, le pape écrit Diocèse

de la ville de " Julia Caesarea, appelée vulgairement

Alger ". (Grégoire se trompait : Julia Caesarea, c'est Cherchel) Les deux textes précisent que l'évêque d'Alger est suffragant du siège métropolitain d' Aix-en-Provence. Les trois premiers évêques furent : Antoine Louis Adolphe Dupuch, évêque de 1838 à 1845 Louis Antoine Augustin Pavy, évêque de 1846à 1866 Charles Martial Lavigerie, Archevêque de 1867 à 1892 Depuis 1892 six autres évêques ont

été nommés à Alger. L'actuel, depuis

1988, est Henri Teissier. En 1866 furent

créés les diocèses de Constantine et d'Oran |

Les noms des évêques Dupuch (voir),

Pavy et Lavigerie ont été attribués à des

rues ou des places d'Alger, dans ou près de la casbah. Mais seul

le nom de Lavigerie a été donné à un village

de colonisation de l'arrondissement de Miliana, situé dans la vallée

du Chélif. Il porte depuis 1962 le nom de Djendel.

Il est vrai que Lavigerie est le prélat qui cumula le plus de titres

et de fonctions. Il fut :

| o | Évêque de Nancy 1863-1866 |

| o | Archevêque d'Alger 1867-1892 |

| o | Délégué apostolique pour le Sahara et le Soudan en 1868 |

| o | Evêque de Carthage et Primat d'Afrique en 1881 |

| o | Cardinal en 1882 |

Parmi ses successeurs, seul Léon Etienne Duval fut également nommé cardinal en 1965, 7 mois après avoir été naturalisé algérien.