o

BIRKADEM

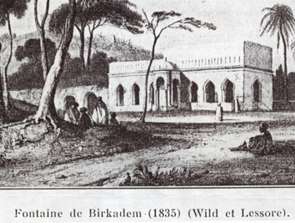

Birkhadem existait déjà lorsque nous sommes arrivés en 1830. Ce n'était peut-être pas un vrai village, mais il y avait déjà suffisamment de monde dans les haouchs alentour pour qu'une mosquée ait été construite dès le XVIIIè siècle. Il y avait aussi, au centre de la cuvette une belle fontaine aménagée en 1797 par le Dey turc Hassan Pacha.

|

Elle était

alimentée par un aqueduc en partie souterrain, venu de Tixeraïne

; il n'est pas impossible que cet aqueduc ait été tracé

et creusé par des esclaves espagnols. Il était encore

indiqué sur la carte de 1873. L'histoire a transformé la fontaine en puits (bir) et la légende a ajouté une négresse (khadem) pour former le toponyme Birkhadem qu'il aurait fallu prononcer Bir Rhadem et que nous prononcions Birkadem. Sur les collines environnantes de belles villas mauresques appartenaient à des dignitaires turcs ou arabes ; et suffisamment de bons musulmans pour participer à la prière commune du vendredi. |

|

En septembre 1830 Clauzel y installe l'un des trois camps retranchés de la protection d'Alger ; les deux autres étant Dély Ibrahim et Kouba. Ce camp est renforcé en décembre 1831 par le Général Duvivier qui établit un escadron de spahis sur une colline, dans le haouch Ben Siam.

En 1833-1834 les soldats de Voirol ouvrent la route venant d'Alger par Birmandreis. Et des Européens, dont quelques Allemands du sud venus de Kouba, s'installent spontanément dans la cuvette où se trouve le centre du village. C'est le 22 avril 1833 que Clauzel crée un centre de peuplement " dans cet endroit bien alimenté en eau ". Et le 25 juillet de la même année les Turcs sont expulsés d'une grande ferme fortifiée en bordure de la Mitidja, et que l'on transforme en ferme expérimentale. Cette ferme apparaît sur les cartes avec le nom de " ferme modèle ".

De 1830 à 1840 le camp de Birkhadem est le plus menacé et le plus actif des trois camps retranchés déjà cités. En 1834 un bataillon tombé dans une embuscade près de l'Oued Kerma, subit de lourdes pertes ; et en 1839, lorsque Abd el-Kader proclame le djihad, c'est à Birkhadem que l'on concentre les colonnes mobiles qui vont à Fondouk et permettent d'éviter l'évacuation de cette garnison française implantée de l'autre côté de la Mitidja au pied de l'Atlas. Cependant les récits des réfugiés de la Mitidja, aggravent le sentiment d'insécurité ; et après l'incendie de deux fermes et l'enlèvement de trois colons près de la ferme-modèle en avril 1840, quelques Européens abandonnent Birkhadem. La population diminue au moment où Guyot rédige son plan qui intègre Birkhadem à la ceinture du Fahs (ou de banlieue) et en parle en ces termes

|

Guyot ne s'est pas trompé en ce qui concerne le

rôle de la route qui devint, à partir de 1845 la RN numéro

1.

Quant à l'école et à l'église ses promesses

furent rapidement tenues. A la même date, 1843,

l'école est ouverte, comme l'avait été la Mairie,

dans la mosquée, et l'église est construite par les soldats

du Génie. Elle est consacrée à Sainte Philoméne

par Monseigneur Dupuch en personne. Son maître autel de marbre vert

et noir est un don du roi de Naples Ferdinand II dont une fille portait

ce prénom. Et lors de son passage en 1865 Napoléon III offrit

2 grands tableaux de peinture.

|

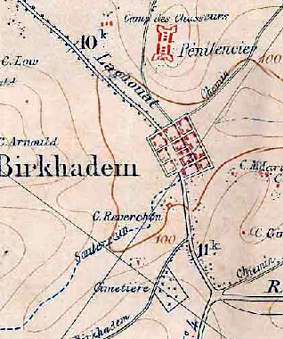

Sur cette carte

de 1873 on voit clairement que le village n'a pas encore dépassé

les limites du périmètre de sécurité et

que son plan est un damier presque parfait. Le plan de 1833 est donc

conforme à ce qui deviendra la règle pour la plupart

des villages de colonisation lorsque le relief s'y prêtait. Le pénitencier qui a remplacé la caserne des spahis de 1831 est encore loin du village. En 1962 il sera rattrapé par le quartier de villas appelé " Clos Saint Jean ". On peut suivre aussi le cheminement de l'aqueduc qui alimente la fontaine de 1797 : il est tracé en pointillé et marqué " souterrain ". Le cimetière est toujours resté assez loin du village, sur la route de Kaddous. Au-dessus du portail une inscription latine peu réjouissante " Hodie mihi, cras tibi ". |

|

| Je traduis pour les non latinistes : "aujourd'hui pour moi, demain pour toi". On ne serait mieux nous prévenir de notre avenir commun en quatre mots à peine. | ||

Quelques dates notables

| 1830 - | septembre, Clauzel implante un camp militaire | |

| 1831 - | décembre Duvivier renforce beaucoup la garnison | |

| 1833 - | 22 avril. Décret de création du centre de peuplement sous A. Avizard, Commandant par intérim | |

| 1833 - | 25 juillet. Confiscation des haouchs turcs, sous Théophole Voirol Commandant par intérim | |

| 1840 - | Installation de la Mairie dans la mosquée | |

| 1843 - | Ouverture d'une école dans la

mosquée. Un bâtiment spécial sera construit en

1887-1889 Consécration de l'église Sainte Philomène |

|

| 1845 - | Fin de la construction de la route de Birkhadem à la Mitidja (future RN 1) | |

| 1848 - | Ouverture d'une Gendarmerie. Un nouvelle caserne sera inaugurée en 1867 | |

| 1856 - | Birkhadem devient CPE, avec comme annexes Birmandreis et Saoula | |

| 1860 - | Implantation d'un abattoir | |

| 1865 - | 8 mai. Visite de l'Empereur Napoléon III | |

| 1882 - | 5 novembre. Naissance de Catherine Sintès, future maman du futur prix Nobel Albert Camus | |

| 1889 ou 1896 - | Ouverture du CSR Centre Spécialisé de Rééducation | |

| 1899 - | Inauguration d'une nouvelle mairie | |

| 1913 - | Aménagement d'un réseau d'égouts collecteurs | |

| 1932 - | Inauguration de la salle des fêtes | |

| 1956 - | 15 octobre. Découverte d'un laboratoire

clandestin de fabrication d'explosifs pour le FLN Arrestation de 7 terroristes dont trois juifs, Arbib, Timsit et Smadja, qui avaient mal évalué le degré réel d'empathie du FLN pour le peuple élu. |

|

| 1959 - | Création d'une SAS | |

Le territoire communal

Avec ses 1600 ou 1800ha selon les sources, Birkhadem est une commune d'une

étendue moyenne pour le Sahel. Elle est limitée sur deux

côtés, le sud et l'ouest, par l'oued el Harrach et son affluent

l'oued Kerma. L'oued el Harrach (on disait l'Harrach), est celui qui traverse

Maison Carrée (aujourd'hui El Harrach) avant de se jeter dans la

mer. La faiblesse des altitudes, moins de 200m explique que les pentes

soient modérées au-dessus de la Mitidja et que les versants

aient été presque tous défrichés et mis en

culture. Dès le début du XXè siècle, il ne

restait guère de broussailles.

Par ailleurs cette commune est un peu atypique, comparée

à ses voisines du Sahel, pour au moins les trois raisons que voici.

o Son territoire déborde légèrement sur la plaine

de la Mitidja, jusqu'aux rives de l'oued el Harrach. C'est juste un peu

au-dessus de la plaine que se trouve la ferme-modèle. La voie ferrée

d'Alger à Oran traverse ce bout de la commune tout droit, mais

il n'y a pas de gare ni de halte : les gares de Baba Ali et du Gué

de Constantine sont dans les communes voisines de Saoula et de Kouba.

o Il y a beaucoup de vigne, mais aussi beaucoup d'autres cultures. La proximité d'Alger, l'abondance de l'eau à faible profondeur, les sols hamri légers ont permis aux Mahonnais, dès les années 1840, de développer les cultures maraîchères et surtout fruitières. Birkhadem était connu pour ses vergers de pêchers ; on y a cultivé également d'autres fruits, des pommes de terre, et du tabac. On avait même essayé la sériciculture car les mûriers poussaient bien ; sans vrai succès.

o La situation sur RN 1, qui a constitué à partir de 1845, l'axe majeur de circulation routière vers le sud et l'ouest, a beaucoup aidé Birkhadem à dépasser le stade du village. Les recherches pétrolières, après la guerre de 1939-1945, ont donné un vrai coup de fouet, aux activités liées aux transports.

Les activités des Birkhadémois étaient

donc multiples et dépassaient largement le cadre de l'agriculture.

Birkhadem n'était certes pas une ville, mais c'était mieux

qu'un village. On y trouvait dans les années 1950 des ateliers

de conditionnement des fruits pour l'exportation (firme Fédélich),

des entreprise de transport à longue distance (transports Tixidor),

et même un atelier de carrosserie pour équiper à la

demande du client, des châssis de camion livrés nus (établissements

Leroy).

Birkhadem offrait à ses 9000 habitants (en 1954) de nombreux services

absents de la plupart des villages du Sahel :médecins, pharmacie,

agence bancaire, gendarmerie, mécaniciens automobiles, commerces

non alimentaires divers, par exemple celui de matériels électriques

du maire de l'époque, Monsieur Borderie.

Il y avait enfin le centre d'éducation ou de rééducation

spécialisé pour mineurs délinquants que l'on appelait

habituellement centre de redressement et qui occupait les bâtiments

de l 'ancien pénitencier.

Le village centre

La comparaison des cartes de 1873 et de 1935 montre que le site originel

de fond de cuvette a commencé à être débordé.

Le village s'est allongé surtout sur les routes d'Alger et de Kouba

qui étaient en pente montante.

Et le plan en damier de 1833 n'apparaît plus. Vingt ans plus tard

de nouveaux lotissements ont été créés ; le

Clos Saint-Jean entre la route de Kouba et le pénitencier,

et les Vergers de l'autre côté

du pénitencier et en contrebas, vers Birmandreis. Ces derniers

lotissements n'ont que des villas en 1962.

Et même au village il n'y a que des immeubles bas à un ou

deux étages.

Au centre une grande place avec kiosque à musique où l'on

dansait pour la fête du village. D'un côté de la place

le groupe scolaire, de l'autre l'église, et en face la Mairie et

la poste.. Cette place était longée par la RN 1 qui constituait

la principale rue du village et au bord de laquelle se situaient la plupart

des commerces et des ateliers. Au-dessus de la route à droite en

venant d'Alger il y avait un quartier arabe, appelé, me semble-t-il,

Djenan el Malik (le petit jardin).

Le quartier des vergers était un peu isolé du reste du village.

On y trouvait des terrains de tennis.

Après 1945 la desserte

du village par les transports en commune fut assurée

par deux sociétés ; la société Seyfried ensuite

rachetée par les autocars blidéens, et la RSTA (ex CFRA).

Il existait entre Birkhadem et Birmandreis une petit car Seyfried qui

prolongeait en fait la ligne de trolleybus I venue de la Grande poste

et qui faisait de Birkhadem une grande banlieue d'Alger.

Contrairement aux autres bus qui avaient chauffeur et receveur, ici c'est

le chauffeur qui vendait les billets.

A Birkhadem s'arrêtaient tous les cars blidéens partis de

la place du Gouvernement et desservant la route du sud jusqu'à

Djelfa, ainsi que le village de Saoula.

Birkhadem était le terminus de la ligne RSTA

14. Cette ligne qui n'arrivait pas très loin du lycée

Bugeaud à Alger, permettait aux lycéens Birkhadémois

d'éviter la pension.

Bien longtemps auparavant, entre 1862 et 1914, Birkhadem avait été le seul centre du Sahel non littoral à être relié régulièrement à une gare, celle de Baba Ali située dans la Mitidja, et hors de la commune ! Les voyageurs descendus du train franchissaient les 7km grâce à des services de corricolos, diligences à claire-voie munies d'un large coffre. En 1900 il y avait 11 aller-retour par jour. La voiture et le bus ont, après la guerre, tué cette liaison avec Alger plurimodale, longue et lente.

Autres lieux habités notables

Les 9161 habitants de Birkhadem en 1954, dont 2183 Européens, ne

vivaient pas tous au village. Il pouvait y en avoir une moitié,

guère plus, car outre les nombreuses fermes moyennes disséminées

sur tout le territoire, il y avait, aux deux extrémités

de la commune, une grande ferme au sud et un village indigène au

nord.

• Le

village indigène de Tixeraïne

Il existait bien avant 1830. D'ailleurs le Dey y possédait un palais

où il venait parfois l'été. Guyot évoque ce

lieu dans son plan, non pour prévoir une implantation de centre

européen, mais pour signaler qu'il serait desservi par la paroisse

et le curé de Birkhadem. S'il avait imaginé que des chrétiens

viendraient s'y installer, il s'est trompé : le village est resté

purement indigène, même si quelques fermes européennes

en étaient proches.

On disait sa population plus kabyle qu'arabe. Il était situé

à l'extrême limite de la commune, en lisière des communes

de Birmandreis et de Draria. Il avait été bâti sur

un ressaut de terrain au-dessus de l'oued Kerma. C'est tout juste si on

l'apercevait de la route d'El Achour qui passait plus bas.

Après 1954 ce bout de route sinueux et pentu eut une mauvaise réputation

et l'on ne s'y attardait pas.

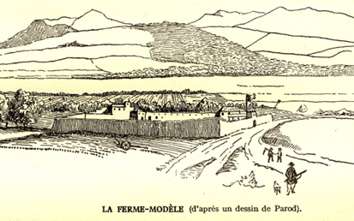

• La ferme-modèle

|

Le bâtiment principal, une ferme fortifiée turque aux murs crénelés, est antérieur à 1830 lui aussi. Cet haouch est connu sous le nom d'Hassan Pacha ou d'Haouch el Dey. Il était situé à peine au-dessus de la Mitidja, à 1km de l'oued el Harrach et à moins de 10km des vastes marais des Ouled Mendil, donc tout près des réservoirs à moustiques. |

Clauzel y installe

un poste militaire dès l'été 1830 à 10km du

pont sur l'Harrach de Maison Carrée (Bordj el Harrach à

l'époque turque), chargé de protéger les accès

du pont. L'année suivante ce fort a servi de poste avancé

des camps retranchés de Birkhadem et de Kouba. Clauzel a également

tenté de créer, en octobre 1830, une vaste ferme sur des

terrains confisqués aux Turcs. Cet haouch couvrait environ 1000ha

le long de l'oued vers Maison-Carrée. La ferme était organisée

en société anonyme par actions de 500 francs. Les terres

lui étaient louées avec un bail reconductible de 9, 18 ou

27 ans.

Dans l'idée de Clauzel cette ferme devait être un exemple.

Mais l'insalubrité, le harcèlement des indigènes

et le désintérêt des successeurs de Clauzel, amenèrent

vite l'abandon de " cette ferme-modèle

qui ne fut pas , dit un contemporain, un modèle de ferme ".

Le projet fut repris en 1833 par Voirol

pour une ferme plus modeste et expérimentale de 290 ha. Pourtant

le nom de ferme-modèle s'est maintenu jusqu'au bout.

Cette ferme a échoué en tant que centre d'expérimentation

de cultures tropicales. Ni la canne à sucre, ni le coton, ni l'indigotier

n'ont consenti à pousser.

Elle a réussi en tant que centre de refuge pour les colons aventureux

établis dans la plaine de la Mitidja. Même si elle ne les

a pas tous sauvés, elle en a sauvé la grande majorité

lors de la reprise de la guerre sainte par Abd el-kader à l'automne

1839. Et de sa création jusqu'à l'élimination de

la menace Hadjoute elle a servi de sonnette d'alarme contre les incursions

des Hadjoutes (tribus maghzen non

ralliées) et de centre de repli pour les colons menacés.

Les annales signalent cependant encore 2 fermes incendiées et 3

colons enlevés en avril 1840.

La ferme-modèle servit , involontairement, à expérimenter

les dangers des fièvres le

long des oueds et à proximité des marécages. La fièvre

est alors le nom donné à toutes sortes de maladies qui n'étaient

pas contagieuses, mais qui étaient endémiques. Ces fièvres

enrichirent le vocabulaire qui les qualifia de " malignes, putrides,

insidieuses, rémittentes, comateuses, tierces, quartes etc. etc.

; et décimèrent garnison et colons. Aujourd'hui nous les

appelons paludisme ou malaria. Elles ont fait plus de morts chez les civils

et les militaires, que les Hadjoutes. On ne connaissait aucun remède

; on imagina de relever les soldats plus souvent, tous les mois, tous

les 10 jours, tous les 5 jours. Cela offrit aux moustiques l'occasion

de contaminer tous les soldats qui passaient par là.

Contre ce fléau les médecins étaient impuissants

et ne songeaient même pas à incriminer les moustiques. Par

chance médecin de l'hôpital de Bône,

Maillot, trouva la bonne posologie du sulfate de quinine, un

fébrifuge découvert en 1820 par le pharmacien Caventou.

Dès qu'on fut capable de le produire en quantité, ce remède

fut distribué largement et mit fin aux hécatombes sans mettre

fin à l'endémie. Dans certains villages on achetait la quinine

au café. Ce n'est qu'en 1880 et 1884, qu'à Constantine,

Laveran découvrit que le responsable

est un parasite hématozoaire du genre plasmodium et que le transmetteur

est le moustique anophèle femelle. Laveran obtint le prix Nobel

de médecine en 1907.

Au plus tard en 1913, la ferme cessa

d'appartenir à l'Etat. Les 2 derniers propriétaires furent

Keroulis et Germain. Après 1954 cette ferme privée hébergea

un poste militaire qui joua, mutatis mutandis, les mêmes rôles

d'alerte et de protection que dans les années 1830. Il y avait

une moulin sur l'Harrach qui fut abandonné vers 1920, mais le barrage

d'alimentation figure encore sur la carte des années 1930.

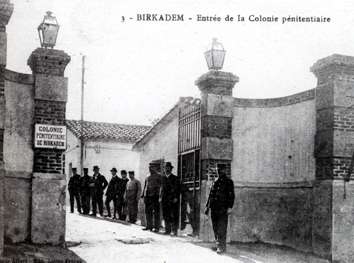

• Le Pénitencier. L'inscription " pénitencier " sur les cartes de toutes les époques, désigne un ensemble de constructions situées sur une colline dominant la cuvette de Birkhadem, et qui a connu des utilisations diverses.

|

Avant notre arrivée c'est le centre d'un domaine

appelé Haouch Ben Siam

Cet haouch est saisi et utilisé par l'armée française

pour loger un régiment de spahis en décembre 1831 ; 143

hommes et 118 chevaux.

Lorsque la sécurité dans le Sahel et la Mitidja parut solidement

établie, vers la fin des années 1850 on transforma les casernes

en un pénitencier militaire qui pouvait recevoir 400 à 500

militaires. Il faut croire qu'il n'y avait pas assez de punis pour occuper

toutes les places, car en 1893-1896 le centre servit de lieu de convalescence

pour des soldats blessés de retour de Madagascar.

En 1927 au plus tard ce centre échappe à

l'armée pour devenir une Maison d'Education Surveillée pour

garçons mineurs condamnés. On parlait alors de centre de

redressement de 200 places, voire plus en se serrant.

En 1945 le centre cesse d'être géré par l'administration

pénitentiaire. Il est confié à la Justice.

Après 1951 la capacité d'accueil est ramenée progressivement

à 160, puis 75 places. Et surtout on applique en Algérie

l'ordonnance de février 1945 qui inverse les priorités :

l'éducation ou la rééducation passe avant la punition

du délit, pour les mineurs de 13 à 18 ans. La clientèle

du centre de Birkhadem était composée de mineurs délinquants,

ou vagabonds, ou moralement abandonnés. Le caractère pénitentiaire

s'efface : plus de grilles, plus de cellules d'isolement. Il y avait neuf

musulmans pour un européen chez les mineurs et une proportion inverse

chez les éducateurs. Après 1954 la clientèle a été

modifiée par l'arrivée des " politiques " arrêtés

et jugés pour menées subversives. Ils étaient plus

bourgeois, plus éduqués et meilleurs francophones que leurs

prédécesseurs. Ils étaient aussi plus respectueux

des personnels, mais ont vite acquis du prestige auprès des autres

détenus. Sa destination a survécu à l'indépendance,

au moins jusqu'aux années 1990. Puis il est devenu en 1996 en centre

d'hébergement des SDF, sans domicile fixe, amenés d'Alger.

Supplément en images

|

|

||

|

L'école

de garçons de 1887

|

La

rue principale du Clos Saint Jean en 1963

|

Les

instituteurs en 1950

|

|

1-Lacrampe, 2-Bouchet, 3-Bart, 4-Laugel,

Directeur, 5-Tanneu, 6-Gaudin, 7-Furio, |