La poterie modelée

d'Afrique du Nord dite poterie " kabyle " (cinquième

partie)

(note du site : je n'ai pas inséré

toutes les illustrations. Voir PDF)

5. Styles régionaux

(suite)

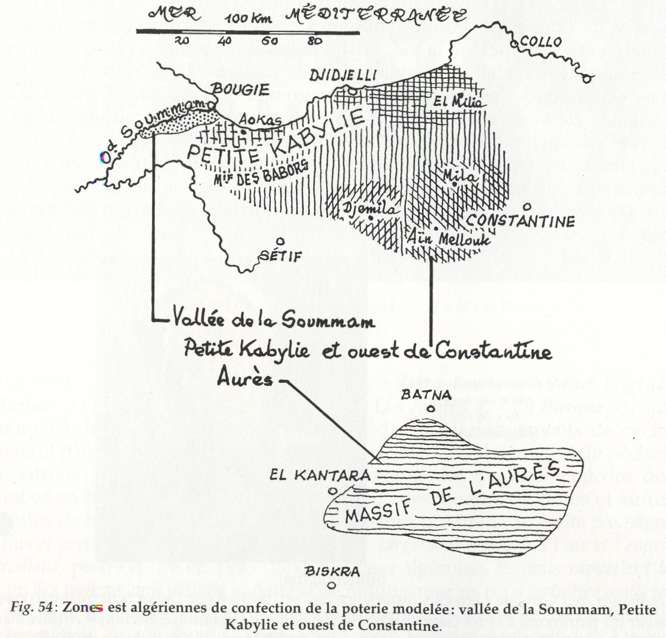

fig. 54 : zones est algériennes de confection de la poterie

modelée : vallée de la Soummam,petite Kabylie et

ouest de Constantine

Jean Couranjou |

57.Vallée

de la Soummam

T oujours en continuant vers l'est, nous arrivons à la vallée

de la Soummam, dépression profonde séparant les deux Kabylies,

La Grande, celle du Djurdjura, et la Petite, celle des Babors (fig.

54).

Nous y trouvons des poteries de divers styles (fig. 55). Celles de la

tribu des Fenaïa engobées et polies, ne sont pas décorées.

Pour celles d'une autre tribu, le corps est souvent ovoïde, et

le col assez long; elles portent un tube très dressé fixé

par un petit pont; le décor sur engobe blanc, réalisé

principalement en brun, est, sur le corps, à base de triangles

occupés par un quadrillage, tandis que sur le col, il dispense

une succession de frises horizontales; le rouge apparaît, soit

par quelques remplissages en plein, soit par pastilles. Certaines pièces

présentent un décor disposé en verticales. Un autre

style comporte un décor fait seulement de triangles opposés

dont le remplissage est en quadrillage. Dans tous les cas le vernis

est absent, Si ce n'est en quelques points, agrémentant ainsi

le décor.

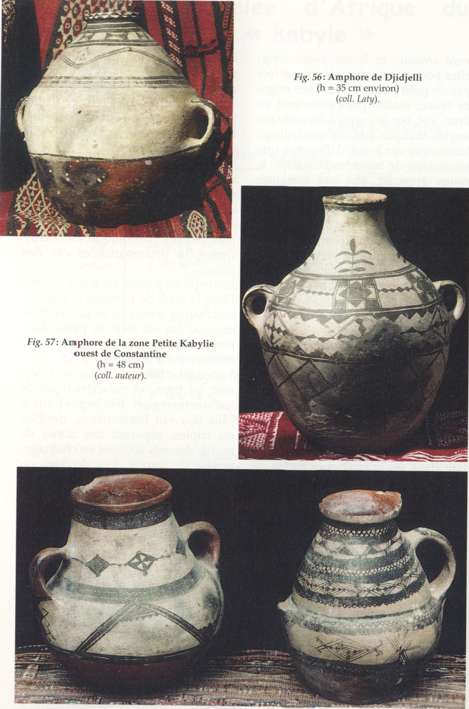

58. Petite Kabylie et

ouest de Constantine (fig. 56 à 61)

La Petite Kabylie (fig. 54) avec ses chênes (chênes-liège,

chênes zéens et chênes afarès), étage

jusqu'à la mer ses gradins. Ils s'articulent à partir

des Babors, massif pittoresque abritant dans ses magnifiques forêts

de pinsapos et de sapins numides, des espèces végétales

n'existant nulle part ailleurs. C'est la Petite Kabylie occidentale

tandis que la partie orientale entre Djidjelli

et Collo, forme un massif où sur les hauteurs, le

chêne-liège cède la place au chêne zéen.

Si pour toute cette sous-région, les motifs des poteries sont

très caractéristiques, assez à part, ils présentent

une variation progressive, aussi bien d'ouest en est que du nord au

sud. Aussi n'est-il pas toujours facile d'affirmer la provenance exacte

des pièces.

Le corps est pansu, les anses petites. Dans la zone de Djemila,

le passage de la panse rebondie au large col est marqué par un

saut de profil donnant l'impression que le col a été enfoncé

dans la panse (fig. 58).

Amphore de Djidjelli.......

|

Sur engobe blanc, le décor est foncé,

noir ou brun, et caractéristique de toute cette région:

très larges traits le plus souvent horizontaux, doubles ou triples,

séparant des zones de motifs discrets souvent en chaînage;

jamais de vernis. Les doubles ou triples traits horizontaux, parfois

obliques, toujours larges, enferment très

souvent une petite sinusoïde (fig. 58, à droite et fig.

61) mais celle-ci peut être si serrée, qu'elle est peu

visible (fig. 58, à gauche) et même difficile à

voir (fig. 59 et 60).

Pour certaines provenances, la teinte très rouge de la terre

de confection, visible à l'intérieur des pièces,

apparaît aussi sur le tiers inférieur laissé sans

engobe, produisant un effet décoratif supplémentaire (fig.

56 et 58). Tout en restant conforme au style général de

cette vaste zone, les pièces plus orientales (Aïn Mellouk,

Mila) présentent des caractères propres

(fig. 61), en particulier lèvre très débordante,

tube en bec de martin-pêcheur et sans pont, preuve d'une solidité

inhabituelle due à la qualité de la terre, et prolongement

du large trait, de la panse sur le bec.

59. Aurès

Plus au sud, véritable forteresse large de 100 km, le massif

de l'Aurès s'appuie au nord sur les plateaux hauts de plus de

1 000 m et descend en escarpements abrupts vers la dépression

saharienne au sud, occupée par le chott Melrhir (fig. 54). En

crêtes parallèles, orientées nord-est sud-ouest,

étroites et séparées de profondes vallées

en carions, étageant palmeraies, vergers d'abricotiers et de

noyers, prairies et forêts de cèdres, il dresse les plus

hauts sommets de l'Algérie.

La poterie de l'Aurès est souvent ramassée et à

large ouverture (fig. 62). Le profil général présente

une rupture de ligne plus ou moins marque e entre la base en calotte

et la partie supérieure de hauteur très variable, cylindrique,

à profil souvent concave. Les accessoires prennent naissance

sur l'arête, et le pont qui les relie au corps est souvent agrémenté

de pointes ou sur sa partie supérieure d'un véritable

poucier. Le décor de cette poterie très à part

est caractéristique car il est constitué de reliefs par

ajouts et de creux par incisions formant lignes droites ou ondulées

et impressions réalisant des lignes de points. Mais l'essentiel

de la décoration est donné par un enduit coloré,

selon le cas rouge sombre ou brun orangé. Il colore tout l'intérieur

et le bord des poteries et peut être utilisé pour réaliser

des motifs de lignes. Parfois il en recouvre d'autres préalablement

dessinés à l'ocre. Le douar Ichmoul utilise même

le vert. Le bord des grands plats à cuire le pain est orné

de quatre tétons semblables tandis que le fond présente

une ornementation en relief permettant une meilleure levée de

la pâte.

De nombreuses régions n'ont pas été étudiées

ici : toutes celles de la Tunisie et un certain nombre d'Algérie

et du Maroc dont certaines ont pu être évoquées

par ailleurs, en particulier à propos du décor. Quoiqu'il

en soit, chacune avec sa personnalité, s'inscrit dans l'ensemble

des règles observées pour les autres.

Conclusions : introduction à la question

berbère

Au terme de cette étude sur la poterie modelée de l'Afrique

du Nord, quatre faits fondamentaux me paraissent devoir retenir l'attention.

En réalité, à partir de chacun d'eux, des questions

multiples se posent.

- Premier fait (concernant l'unité au

niveau des trois pays) : une extraordinaire unité

d'une confection très spéciale à travers toute

la zone septentrionale de l'Afrique du Nord; en dépit de particularismes

régionaux et même très locaux, touchant à

la forme et peut-être plus au décor, partout les mêmes

règles demeurent.

Cette incroyable unité sur une telle étendue géographique

concerne aussi bien hautes montagnes très berbères que

plaines dites arabes : trouée de Taza, plaine du Chélif,

vallée de la Soummam... ; elle est d'autant plus étonnante

qu'il s'agit d'une affaire de femmes et qu'on n'imagine pas dans ce

pays, au moins dans le passé, ces campagnardes voyager hors de

chez elles pour communiquer leur art. D'ailleurs les particularismes

stylistiques au tout petit échelon régional sont là

pour confirmer cette vue si besoin était. Cette incroyable unité

se joue à l'évidence des prétendues différences

entre prétendus Arabes des plaines et Berbères des montagnes.

Trois questions se posent

alors:

qu'en est-il au juste des Berbères et des Arabes?

Comment expliquer une telle unité dans la confection de ces poteries

sur une telle aire géographique quand on sait au surplus, la

diversité au moins apparente de l'origine des Berbères?

Pourquoi la poterie modelée est-elle limitée à

la zone septentrionale, excluant notamment tout l'Atlas hautement berbère?

- Deuxième fait (relatif au décor

et à la technique du modelage): un décor très

particulier à base de droites et de triangles, pratiqué

d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord.

Six questions:

Ce décor affecte-t-il d'autres arts dans ces pays? Lesquels?

Pourquoi?

Quelle en est la source?

Correspond-il à des représentations secrètes connues

des seules femmes, jamais percées par les Européens?

Ou a t-il correspondu à des représentations oubliées?

Qu'en est-il ailleurs dans le monde? Actuellement, ce décor existe-t-il?

La technique archaïque du modelage, est-elle pratiquée?

- Troisième fait (concernant la durée

dans le temps): la transmission de ces techniques dans le

détail des particularismes du lieu, de la tribu, de la fraction,

du douar, de la famille, ceci depuis des générations et

des générations et son maintien dans le temps. Les particularités

locales confirment bien, en dépit de la grande unité de

cette confection, le cloisonnement entre petites régions ce qui

rend difficile, on l'a vu, l'explication de cette profonde unité,

nécessitant une transmission horizontale c'est-à-dire

dans l'espace.

Neuf grandes questions:

La transmission verticale, c'est-à-dire au cours des générations,

ne fait, elle, aucun doute comme le montrent les poteries funéraires

protohistoriques exhumées à Tiddis, à une vingtaine

de kilomètres au nord-ouest de Constantine. Mais depuis combien

de temps les mères donnent-elles cet enseignement à leurs

filles? Un millénaire, deux, trois, plus?

Que nous enseignent les nécropoles nombreuses et si importantes

puisque, soit dit en passant, parmi celles du Constantinois, à

elle seule, celle de Roknia comme celle de Bou Nouara, aligne d'un seul

tenant plus de 3000 dolmens, c'est-à-dire beaucoup plus que toute

l'Europe réunie. Les réponses données à

ce jour par les archéologues sont-elles définitives et

irréfutables?

Comment ces techniques archaïques de confection et ce décor

si particulier ont-ils survécu à ceux si différents

apportés successivement par les Romains qu'il s'agisse de poteries

moulées (lampes à huile) ou tournées, puis par

les Arabes ?

Existe-t-il dans ces trois pays d'autres exemples de semblables survivances

voire même de retour à l'archaïsme avec élimination

de techniques apportées de l'étranger?

Effectivement quand on songe qu'au xixe siècle, la roue n'était

pas utilisée alors que bien avant les Romains d'Afrique qui ont

laissé les traces de leurs chars sur les voies de pierre, des

milliers de gravures rupestres protohistoriques attestent son existence

notamment dans l'ouest saharien, le sud et l'Atlas marocains, le Hoggar

jusqu'à plus de 2200 m d'altitude, l'Adrar. Pourquoi cela? Y

a-t- il eu rejet? Comment expliquer également que la religion

chrétienne pratiquée pendant près de cinq siècles,

avec ses martyrs et saint Augustin, un père de l'Église,

ait disparu? Comment expliquer a contrario que la religion musulmane

également monothéiste soit installée? Mais s'agit-il

réellement d'islam ou d'un islam teint de pratiques berbères

ancestrales?

Y a-t-il là les multiples preuves de ce qu'on a appelé

la permanence berbère? S'agit il même de fixité?

Mais n'y a t-il pas là un phénomène propre à

l'Afrique, particulièrement visible au sud du Sahara ?

Pourquoi n'y a t-il pas été engendré de grandes

découvertes, scientifiques, maritimes?

Pourquoi plus simplement des espèces animales comme le zèbre

et l'éléphant n'y ont-elles jamais été domestiquées,

si ce n'est par l'étranger en particulier Hannibal pour l'éléphant?

Encore plus fondamentalement, pourquoi l'écriture, a fortiori

l'alphabet, n'y a jamais été créée, si on

excepte le résiduel tifinagh des Touaregs ? Ainsi les grands

écrivains berbères d'Afrique du Nord, ont-ils rédigé

leurs ouvrages dans les langues importées, successivement le

latin pour saint Augustin, l'arabe avec Ibn Khaldoun, puis le français.

En d'autres termes, pourquoi de telles différences avec les pays

européens et asiatiques? Une conception autre de la vie y siège

telle? Mais alors pourquoi la grandeur de l'Égypte ancienne?

Et pourquoi celle-ci n'a-t- elle pas influencé le reste du continent?

Enfin pour en terminer avec cette persistance dans le temps et en revenant

à la poterie, des techniques identiques et en particulier le

décor, ont-elles existé ailleurs, comme le montrent tout

autour de la Méditerranée notamment, les poteries néolithiques

rappelant curieusement celles de l'Aurès et surtout celles de

l'âge du bronze si proches de celles des autres régions

si nombreuses? Ont-elles survécu? Si oui ou si non pourquoi?

- Quatrième fait (relatif aux femmes):

Les femmes, et elles seules, ont la connaissance de la confection de

ces poteries, assurent son maintien et ses secrets en la transmettant

aux seules femmes.

Deux questions:

Ces gardiennes de la flamme d'une tradition ancestrale, détiennent-elles

d'autres pouvoirs?

Quel rôle jouent-elles dans ces sociétés ?

Ces nombreuses questions et d'autres constituent le canevas d'une possible

étude ultérieure forcément beaucoup plus diversifiée

que celle- ci.

o

Merci à la personne qui m'a fait

parvenir les clichés d'une poterie modelée caractéristique

du versant sud du Djurdjura (même origine et décor que

f ig. 40, Alérianiste n° 101) et dont les taches noires sont

en réalité d'origine (voir l'algérianiste n°

96, p. 48).

Bibliographie:

- BALFET H., Les poteries modelées d'Algérie dans les

collections du Bardo, Libyca IV, 1956, 289346.

- CALVET L., Les poteries fines d'Aït Mesbah, Algéria (février)

1953, 29-36.

- CAMPS G., Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires

protohistoriques, Arts et Métiers Graphiques, 1961, Paris.

- COURTNEY-CLARKE M., BROOKS G., IMAZIGHEN the vanishing traditions

of Berber woman, Clarkson Potter, New York, 1996.

- DELPY A.,. Poteries rustiques modelées par les femmes du Nord-Marocain,

Cahier des Arts et Techniques d'Afrique du Nord, 1974, 7. STD Édition.

23-36.

- DERMENGHEIM E., Le culte des saints dans l'islam maghrébin,

Algéria Nouvelle série, N° 40, 1955, 37-46.

- DEVULDER M., Peintures murales et peintures magiques dans la tribu

des Oauadhias, IMA, Maison-Carrée, 1958.

- FAYOLLE V., La poterie modelée du Maghreb oriental. De ses

origines au xxe siècle. Technologie, morphologie, fonction. Éditions

du CNRS, Paris, 1992.

- GATINEAU L., Les poteries décorées d'El Djem, Cahier

des Arts et Techniques d'Afrique du Nord, 7. STD Édition, 1974,

115-127.

- GENNEP (van) A., Recherches sur les poteries peintes d'Afrique du

Nord, Harward African studies Il. Cambridge, 1918, 235-297.

- Les Guides Bleus, 1955. Algérie et Tunisie. Hachette, Paris.

- HAKENJOS B., Marokkanische Keramic, Édition Hansjiirg Mayer,

Stuttgart, Londres, 1988.

- HERBER J., Techniques des poteries rifaines du Zehroun, Hesperis II,

1922, 241-254.

- ISNARD H., L'Algérie, Arthaud, Paris, 1954.

-LEFÈBVRE G., Les poteries du Chenoua. Étude de formes,

Libyca XV, 1967, 267-287.

- MUSSO J.-C., Dépôts rituels des sanctuaires ruraux de

la Grande Kabylie, Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1971.

- RÉMOND M., Au coeur du pays kabyle, Éditions Baconnier,

Alger, 1932.

- ROUBET E. F., À propos du décor chiromorphe d'une poterie

kabyle, Libyca XIII, 1965, 287-309.

- SERVIER J., Traditions et civilisations berbères (aux portes

de l'année), Éditions du Rocher, Monaco, 1985.

Note:

1- Voir l'algérianiste n°

96, 97

et 99, 101