La poterie modelée

d'Afrique du Nord dite poterie " kabyle " (deuxième

partie)

3. Types et formes de poteries

selon la destination

La destination des poteries campagnardes nord-africaines est variée.

Les plus nombreuses sont des récipients divers à usage

domestique. Il en est à vocation rituelle. Il existe régionalement

différents cas de confection en vue de la vente. Il faut réserver

une place à part aux poteries votives. Pour être tout à

fait complet, on ne peut passer sous silence les silos domestiques fixes.

À chacun de ces cinq grands groupes auxquels sont attachés

pour certains des pratiques spécifiques, parfois des rites étranges,

correspondent des formes, voire des techniques de confection différentes.

Poteries

domestiques

Ce sont naturellement les poteries domestiques qui représentent

le contingent le plus nombreux : jarres, amphores, jattes, cruches à

rafraîchir l'eau, cruchons à boire, pots à lait,

vases à traire, kanoun, marmites à cuire bouillons et

sauces, keskes, grands plats à rouler le couscous, à laver

le linge, plats à cuire le pain, les galettes, plats à

servir les mets, assiettes, écuelles... À chacun de ces

ustensiles, la potière donne la forme particulière transmise

par la tradition de la petite région. On peut donner ici quelques

exemples de variation de forme.

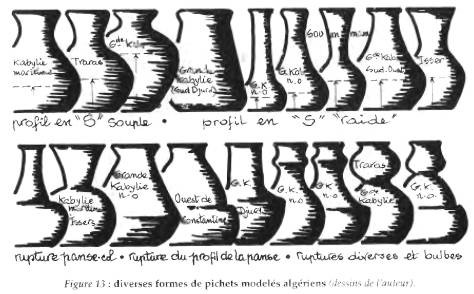

Figure 13 : diverses formes de pichets modelés algériens

(dessins de l'auteur). |

Parmi les poteries verticales, les pichets représentent

une part importante (fig. 13). S'ils sont très généralement

à fond plat, leur profil peut être en " S " régulier

ou plus raide, et la position du grand diamètre très variable.

Le profil peut même présenter une rupture entre panse et

col, ou encore au niveau de la panse formant alors une carène,

voire même un bourrelet circulaire au-dessus duquel la partie

supérieure semble dans certains cas avoir été enfoncée

dans la partie inférieure. Le profil peut présenter plusieurs

ruptures; le corps de la poterie peut être surmonté d'un

véritable bulbe. Les rapports dimensionnels varient entre col

et panse; le col peut être cylindrique, conique, ourlé.

De même la forme de nombreuses poteries (kanoun, amphores, pichets,

halleb...) est propre à chaque région. Les différences

portent aussi sur d'autres parties des pièces comme la lèvre

de bord des plats ou des écuelles dont le profil est un des moyens

d'identification de l'origine géographique : à pan avec

ou sans téton, ourlé, arrondi avec ou sans accroche...

Pour ce qui est du tube d'écoulement, toute la gamme existe entre

le plus court et le long et fin tube à pont.

Des différences existent également pour les anses; elles

sont placées à une hauteur variable sur les pichets qui

en portent; leur taille et leur forme diffèrent aussi bien pour

les pichets que pour les amphores avec la présence possible d'un

ergot plus ou moins marqué caractérisant certaines régions

et devenant même un poucier pour les tasses de l'Aurès...

; si le plus souvent l'anse présente une section ronde, celle-ci

peut aussi être plate. À fonction identique, toutes ces

différences sont essentiellement

le fait de particularismes régionaux, ce que montrera l'étude

des styles. En matière de forme, on verra à diverses reprises

qu'un réel anthropomorphisme entoure les poteries, particulièrement

les verticales, pour lesquelles chacune des parties porte le nom correspondant

à celui du corps humain; la potière peut même les

considérer comme des êtres pensants. Je cite ici Roubet;

cela se passe en Kabylie; c'est Saâdia une potière expérimentée

de Taourirt-Amokrane qui parle des amphores qu'elle vient d'achever

: " l'amphore qui est là, je ne la vois pas comme une

femme quelconque. C'est une mariée qui est devant moi; elle doit

être particulièrement soignée et parée

".

Comme l'auteur demandait à Saâdia si cette idée

lui était personnelle, cette brève réponse : "

C'est ainsi; on le sait ". Cette mariée nous amène

aux poteries rituelles.

Poteries

rituelles et pratiques correspondantes

Les poteries rituelles sont réservées aux cérémonies

de caractère religieux et familial et sont gardées dans

les familles avec soin comme objets précieux; elles peuvent être

utilisées pendant plusieurs générations. Celles

ici mentionnées concernent plus précisément la

Grande Kabylie.

- Les lampes à huile (fig. 14). En Kabylie et dans les

régions avoisinantes, la forme et la taille des lampes à

huile, de même que le soin apporté à leur confection

et à leur décoration diffèrent selon la zone géographique.

Dans les formes les plus courantes de Grande Kabylie, le nombre de becs

varie de un à trois, mais peut atteindre des chiffres beaucoup

plus élevés. Chez les Aït Aïssi et les Aït

Douala, ces lampes, dites de mariage (fig. 14A), généralement

hautes de 35 à 40 cm, larges de 20 à 25 cm, comportent

un pied tronconique creux surmonté d'un renflement bulbeux supportant

un plateau concave sur lequel repose une pièce verticale percée

de deux arcs et portant les becs; les deux becs latéraux sont

fonctionnels, celui du centre est recouvert d'un cabochon. À

l'arrière, un long manche légèrement oblique est

fixé en trois points. On peut se demander si sa forme n'est pas

intentionnelle, surtout quand on sait que la très fréquente

perforation au niveau du renflement bulbeux est désignée

par le mot thimet qui, en kabyle désigne le nombril; mais tous

savent que cet euphémisme pudique désigne l'organe féminin,

symbole de naissance et de vie, comme l'est à sa façon,

l'organe masculin peut-être représenté par ce manche.

Ne pas oublier que ce sont des lampes de mariage également utilisées

pour la circoncision. Lors des mariages, la lampe est tenue allumée

au-dessus de la tête de la jeune femme; c'est l'occasion pour

les matrones de tirer des prédictions sur l'avenir de l'union

selon la résistance de la flamme aux courants d'air et la façon

dont elle brûle. La lampe est utilisée aussi lors de la

circoncision, le temps de l'opération; dans chacun des réservoirs

est placé un neuf, symbole de fécondité et par

sa blancheur, de pureté du nouveau-né.

Autrefois ces lampes servaient dans certains rites agraires, en particulier

au début des labours.

Peut-être ont-elles eu aussi quelque usage domestique; les moyens

modernes les ont confirmées dans leur rôle strictement

rituel. Et il existe parmi elles de véritables monuments, en

particulier les lampes doubles, hautes de 45 cm environ et supportant

deux étages de becs : treize becs au Musée national Dubouché

à Limoges, quinze becs au musée

Gsell à Alger, vingt becs au musée Majorelle

à Marrakech.

- Les methred (fig. 15) se présentent sous deux formes

en Grande Kabylie. La forme simple est assez semblable à une

lampe de mariage qui ne comporterait que le pied tronconique creux surmonté

du renflement bulbeux percé du nombril supportant le plateau,

ici plus large, constituant la coupe. Dans l'autre forme, le pied se

divise en trois branches supportant chacune une coupe, les trois coupes

identiques disposées en triangle étant confluantes et

ménageant au centre un court bougeoir pouvant recevoir une bougie

ou un œuf. Cette poterie, élégante surtout dans la

forme triple, ne sert qu'en des occasions précises :

mariage, circoncision, Mouloud, Achoura. Une des trois coupes reçoit

du henné qui sera passé, selon la circonstance, aux mains

des fiancés, de l'enfant circoncis ou des membres de a famille

pour les deux fêtes religieuses; la deuxième coupe est

garnie de graines (fèves, pois-chiches, blé) qui seront

distribuées aux assistants qui les conserveront comme porte-bonheur;

la troisième coupe contient des œufs durs qui seront mangés

en commun en action propitiatoire de fécondité et d'abondance.

Il en est de même avec le methred simple. Sur le tout, on place

en symbole de richesse, un bijou d'argent, de préférence

une grosse chevillière guère plus utilisée aujourd'hui.

- La mesure du Prophète (moud n'Nebbi) est une sorte de

bol sans pied destiné à mesurer le grain ou la semoule

à remettre en aumône aux pauvres en des occasions précises.

Dans certaines régions, on doit s'en servir juste avant la première

prière du matin avant le lever du soleil; son usage en dehors

de cette brève période ou pour d'autres fins non canoniques

est formellement interdit. Il existe d'autres poteries rituelles qui

s'apparentent aux lampes à huile, notamment celles en formes

de bougeoirs pouvant également porter les œufs symboliques.

Mais de nos jours, en ville, les coutumes qui s'attachent à ces

poteries tendent à disparaître. Dans les montagnes, leur

usage n'est pas éteint et elles se confectionnent toujours et

même davantage, une part d'entre elles étant proposée

à la vente aux touristes. Ainsi nous en arrivons à la

poterie modelée destinée à la vente.

Poteries

destinées à la vente; divers types de vente

Si d'une façon générale, hormis le Maroc, la tradition

veut que cette confection par les femmes pour les besoins de la maison,

ne soit nullement objet de commerce, il a toujours existé des

cas d'exception. Il existe différents cas de confection non destinée

aux besoins personnels. Le troc admis traditionnellement, concerne les

femmes disposant de très peu de ressources : veuves, femmes seules

et âgées, sans descendance masculine susceptible de subvenir

à leurs besoins; elles ont là l'occasion d'une petite

source de revenus. Surtout si elles disposent d'une habileté

reconnue en la matière, elles confectionnent un nombre de poteries

au-delà de leurs besoins propres, pour les proposer à

des femmes moins expertes, moyennant huile, graines ou figues sèches

en rapport avec le nombre, la taille, la qualité et le type des

pièces échangées. Leurs destinataires peuvent être

aussi les femmes frappées d'interdit rituel de pétrissage

et de modelage de la terre; il s'agit de celles qui n'ayant pas appris

ces pratiques avant la puberté, ne peuvent s'y consacrer qu'après

la ménopause (Servier); c'est aussi le cas des femmes enceintes,

de celles en période cataméniale et de celles en deuil;

c'est enfin le cas moins connu de celles appartenant à des familles

dites maraboutiques, chez lesquelles l'interdit concerne également

les femmes rapportées, même si elles avaient antérieurement

exercé cette activité (Musso).

La vente proprement dite existe depuis longtemps dans certaines régions,

ce qui le plus souvent entraîne une confection répétée

au long de l'année et dans certains cas, l'existence de fours

fixes plus élaborés. La poterie modelée à

destination commerciale est réalisée là aussi et

pour les mêmes raisons, par des femmes sans ressources.

Ainsi dans l'extrême nord-est de la Grande Kabylie, chez les Aït

Khelili, est confectionnée une poterie à la qualité

reconnue. Si ailleurs l'homme n'intervient généralement

jamais nulle part dans cette activité, il le fait ici pour renforcer

les équipes féminines : extraction de la glaise, préparation

du bois pour la cuisson, ramassage et livraison des pièces au

commerce de Kabylie et même de l'Algérie. Sur les routes

et les marchés de la région, on peut voir ces hommes poussant

devant eux des ânes surchargés et portant eux- mêmes

sur le dos, un volumineux échafaudage de poteries pansues à

la chaude teinte brique. La confection pour la vente est courante aussi,

toujours en Algérie, dans les monts des Traras dans l'extrême

ouest : depuis peu, cette poterie fait l'objet d'une petite exportation.

Au Maroc, dans le Rif et le Zehroun, la vente est même la règle.

Les poteries de ces deux zones marocaines sont vendues sur les marchés

proches des lieux de production : celui de Moulay-Idris le samedi pour

le Zehroun, d'Aïn es- Souk à 30 km d'Ouezzane le jeudi pour

les Beni Mezguilda, d'Adjir entre Bou Aknoul et Boured le jeudi pour

les Geznaya, de Msila le dimanche pour les Tsoul et les Branès,

le mercredi pour les Beni- Lent, etc...La vente au touriste à

proximité des lieux de production voire plus loin, donne lieu

à une confection qui risque de ne plus présenter les garanties

de qualité et encore moins d'authenticité; cette pratique

plus récente est nécessairement destructrice puisque l'objet

perd sa fonction et ne devient plus que décoratif; de plus la

qualité fait place à la quantité. En Grande Kabylie,

chez les Aït Aïssi et leurs voisins les Aït Douala, à

côté de la confection traditionnelle, une autre pour étrangers

se poursuit depuis le XIXe siècle, à l'instigation des

marchands. Elle conduit à la création notamment de vases

tout à fait inconnus traditionnellement et d'amphores présentant

un pied faisant totalement entorse à la tradition; la base de

l'amphore utilitaire est en effet nécessairement pointue pour

en soulager le port; lors du transport de l'eau, cette pointe repose

en effet sur l'épaisse ceinture de tissu portée à

la taille par les femmes assurant le transport de l'eau. Ces, amphores

pour touristes sont en outre décorées à l'excès

souvent d'un motif simple répété indéfiniment

et sur chacune des faces de la panse, s'y ajoute un motif en relief

en forme de fer à cheval. Au Chenoua, sur la côte à

80 km à l'ouest d'Alger, dont on verra qu'il y est fabriqué

par ailleurs une poterie utilitaire traditionnelle de qualité,

il existe une confection spécifiquement destinée aux touristes.

La vente en est assurée dans les villages sur la route contournant

le massif par le sud et à Trois-Bots. À Tipasa,

tous les Algérois ont vu ces enfants qui, près de l'entrée

de la cité antique, vendaient les produits de l'artisanat familial

décorés surabondamment. Les sources d'inspiration de ces

poteries de taille réduite sont diverses (Lefebvre). Certaines

sont des copies en réduction et surabondamment décorées

de modèles authentiques confectionnés dans le massif (plats,

cruchons et kanoun devenus cendriers) ou qui y sont inconnus mais qui

existent dans d'autres régions (plats doubles ou triples aux

coupes réunies par un pont, plats à pied, cruches en forme

de calebasse ou en forme de poule parfois transformées en tirelire);

d'autres s'inspirent de jouets d'enfants (tortues, oiseaux, chiens,

chats et chevaux) confectionnées et décorées par

les fillettes ainsi initiées à ces techniques. L'influence

européenne apparaît avec vases, assiettes, plats, boîtes

à bijoux, bonbonnières, cendriers, bougeoirs; enfin on

trouve des petites écuelles de différentes sortes, munies

d'un bougeoir ou de perforations destinées à recevoir

les bâtons d'encens; elles sont inspirées des poteries

votives, celles qui maintenant vont être examinées.

Figure 16 : quelques formes de minipoteries votives

(mesbah) de Grande Kabylie,

Figure 16 : quelques formes de minipoteries votives

(mesbah) de Grande Kabylie,

d'après dessins de Musso.

A : lampes à huile; B : bougeoirs; C : kanoun; D : écuelle;

E : godets; F : coupes; G : couvercles de jarres en réduction

(coll. auteur). |

Poteries

votives et de sorcellerie et pratiques correspondantes

À côté des koubas ou des tikourabin qui abritent

ou non la tombe d'un saint local et des djemaâ, lieux de réunions

et de prières, il existe de multiples sanctuaires naturels qui,

dans toute l'Afrique du Nord sont l'objet de cultes très suivis

et de pèlerinages réguliers; ce sont le plus souvent de

très vieux arbres parfois consumés par la foudre, des

rochers présentant une cavité, des grottes (portes ouvertes

sur le monde des morts), des sources et les enceintes sacrées

faites de pierres sèches... Ils constituent les assas, les gardiens

ou plus exactement les demeures de ces fées et génies

bienfaisants quoique taquins, les " invisibles " dont il faut

se concilier les bonnes grâces ('). On est loin de l'Islam. Cependant

une certaine islamisation fait de ces génies des temps les plus

reculés, ou du saint local, l'interprète ou l'intercesseur

auprès du seul Dieu, Allah. C'est dans ces sanctuaires, objets

de rites et de cultes précis, propres à chacun d'eux,

que sont déposées les poteries modelées et en particulier

ces curieuses poteries votives qui ont été étudiées

par Musso : toutes petites, sans décor, le plus souvent mal cuites,

très grossières et aux formes souvent incertaines, parfois

énigmatiques. C'est qu'en effet, dès que le besoin s'en

fait sentir, ces minipoteries peuvent être confectionnées

dans l'urgence d'une invocation, donc au mépris des règles

de l'art, et aussi bien par les mains les plus malhabiles.

Le plus souvent, la confection en est donc beaucoup plus simple que

celle des poteries modelées utilitaires qui, on l'a vu, exigent

des opérations longues, soigneuses et souvent difficiles. Outre

cette urgence, la pièce à déposer dans le sanctuaire

n'a pas de fonction d'utilisation nécessitant solidité,

voire aspect décoratif. Le choix de la terre n'est donc pas méticuleux,

l'opération trop longue du pourrissage n'est pas pratiquée

et le dégraissant, quand il est incorporé, est un sable

quelconque. Un petit bloc de terre humide est alors modelé directement

dans les mains, le pouce assurant la formation des dépressions;

un lissage très sommaire termine l'opération avant un

séchage brutal en plein soleil suivi d'un simple passage au kanoun

familial, évitant ainsi l'opération longue et difficile

de la cuisson annuelle pour pièces belles et nombreuses. Naturellement

ici point de décor ni même de vernissage. Il existe néanmoins

des minipoteries bénéficiant des mêmes soins et

techniques que les poteries modelées vues précédemment

: ce sont celles faites en très petit nombre à la saison,

en même temps et donc dans les mêmes conditions, que les

poteries de qualité. Elles sont d'ailleurs généralement

destinées à rendre grâce de la réussite de

la cuisson des poteries, opération susceptible d'entraîner

cassures et pertes importantes. C'est la première pièce

confectionnée par la petite fille s'initiant à cet art

et qu'elle dépose au sanctuaire pour s'attirer les grâces

nécessaires.

Les minipoteries (fig. 16) sont des lampes surtout, des bougeoirs, des

récipients à benjoin divers : kanoun, écuelles,

godets, coupes et couvercles de jarre en réduction. Certaines

ont la forme générale mais sont non fonctionnelles. Tout

comme leur confection, l'offrande des poteries modelées, qu'elles

soient d'ailleurs domestiques, rituelles ou votives, est exclusivement

féminine. Ce sont en effet là encore uniquement les femmes

qui, dans les deux cas, maintiennent et transmettent ces traditions

ancestrales, leurs recettes et leurs secrets, toutes choses ignorées

des hommes. Le dépôt des poteries dans les sanctuaires

fait partie des rites féminins qui viennent en lieu et place

d'une religion dont l'enseignement, dans la campagne, est généralement

réservé aux hommes. Mais, comme déjà dit,

on trouve le moyen de donner un couvert islamique à ces pratiques

venues du fond des âges. Avec son saint local, chaque sanctuaire

à sa spécialité : maladie, stérilité,

dérangement cérébral... Ne retrouve-t-on pas cela

dans l'Europe catholique héritière des cultes païens?

On se rend donc au sanctuaire avec la petite poterie qui servira de

support à la flamme d'une bougie ou d'une mèche huilée,

ou encore à brûler du benjoin; on y ajoutera une offrande

de fragments de galette ou de quelque figues sèches. À

ces céramiques utilisées comme ex-voto, est souvent fixé

un lambeau de tissu dont la signification est variable : lien entre

la déposante et la puissance invoquée, symbole d'interdiction

pouvant avoir valeur de charme maléfique. Les chiffons noués

sont une pratique courante dans toute l'Afrique du Nord. Les lambeaux

d'étoffe ou les brins de laine sont noués en nombre aux

branches des arbres sacrés et aux brindilles poussant dans les

rochers sacrés. Par les franges de foulard et les fils de ceinture,

les femmes attachent au sanctuaire maladie ou stérilité;

elles donnent un domicile à l'âme errante. Cette coutume

est très ancienne; au temps de saint Augustin, la loi du 1er

novembre 392 prise par Théodose pour lutter contre ces pratiques

païennes, stipule : " Si quelqu'un... attache les bandelettes

à un arbre sacré..., il paiera une amende de 25 livres

d'or ". Aujourd'hui ces pratiques n'ont pas disparu, tant s'en

faut. Rochers et grottes sacrés sont multiples ainsi que les

arbres sacrés ou ce qu'il en reste : oliviers sauvages (oléastres)

surtout en Kabylie, caroubiers en Kabylie maritime et dans le massif

du Chenoua,

pistachiers atlantiques (bethoum) dans le Sud algérien, mais

aussi figuiers, micocouliers, frênes, thuyas, cassies, lentisques,

grenadiers sauvages, calycotomes. On les trouve même aux abords

d'une grande ville comme Alger. Ainsi le vieil olivier sauvage de Bouzaréah,

dit Imma Zineb, nom donné aussi à un vieil oléastre

sacré dans ce qui fut la propriété de Vulpillières

dans le Sahel entre Ben Aknoun et Kaddous. Non loin de là, à

l'entrée du lycée

de Ben Aknoun, un autre, dit Sidi Bou Chéchia, abrite

dans son vieux tronc tout un attirail de lampes, kanoun et bougies,

tandis qu'y est tendu un fil de fer pour y accrocher les chiffons votifs.

A Alger même, parmi les multiples ficus bordant les artères,

celui qui se trouve au croisement des rues

d'Isly, Dumont-d'Urville

et Henri- Martin (noms d'origine de ces rues), est situé sur

l'ancien emplacement de la tombe de Sidi Ali Zouaoui, le cimetière

correspondant ayant été supprimé par les travaux

d'urbanisme; la base de son tronc est badigeonnée de henné

et il est vénéré par les femmes; le jeudi, elles

se rendent à la source qui, à l'époque française,

continuait de couler, de l'autre côté de la rue, éclairée

au néon, au fond d'une arrière-boutique.

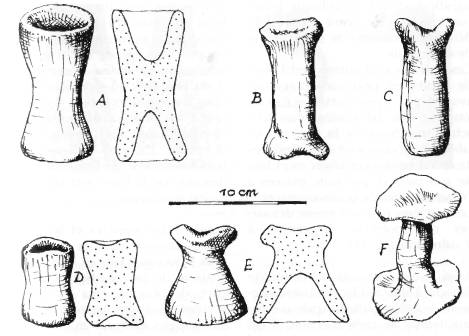

Pour en revenir aux minipoteries, il faut savoir qu'à côté

de celles, innocentes, qui viennent d'être vues, d'autres aux

formes énigmatiques touchent à la magie et au maléfice.

Elles ne sont confectionnées que par les sorcières. Chaque

forme est dotée d'un nom et son but est précis; en voici

quelques exemples donnés par Musso (fig. 17) :

Figure 17 : quelques formes de minipoteries d'envoûtement

de Grande Kabylie,

d'après dessins de Musso (coll. auteur).

|

- l'enlèvement du monde (fig. 17A), (c'est-à-dire

de la vie sexuelle et de la fécondité) est un cylindre

de terre évidé aux deux extrémités, destiné

à rendre impuissant un mari infidèle ou un ennemi;

- la provocation d'amour (2) (fig. 17B) est un cylindre en forme

d'os, destiné à séduire l'homme; il est déposé

ou suspendu d'abord sur le passage de l'intéressé, plus

exactement de la victime, puis après le temps nécessaire

d'imprégnation, déposé dans le sanctuaire;

- la conservation d'amour (fig. 17C) est un cylindre dont une

extrémité forme deux cornes; il est destiné à

retenir un mari infidèle;

- la pierre à aiguiser le cœur(fig. 17D), cylindre

entaillé aux deux extrémités par une gorge, provoque

l'amour d'un homme indifférent ou désunit un couple, selon

la façon dont il est utilisé;

- le nombril de la compagne (fig. 17F), euphémisme dont

j'ai déjà donné la signification, est un cylindre

limité par deux disques, ayant pour rôle de détourner

l'homme de sa femme et de ses enfants.

Ces poteries et d'autres sont l'objet de multiples pratiques magiques

avant dépôt et pour certaines tout au long de leur fabrication.

Mais leur action maléfique est la plus redoutable lorsqu'elles

sont enterrées près de la tombe d'un étranger mort

loin de son pays et par suite placées à l'écart

de celles de la communauté. Les sorcières peuvent même

détourner des poteries innocentes à d'autres fins (fig.

18).

Ainsi la copie réduite du couvercle de jarre, à anse ronde,

sert habituellement de brûle-parfum; après un certain temps

de cette fonction, il est chargé de puissance magique; retiré

du sanctuaire, il est caché dans un endroit de la maison et porte

alors le nom de on lui a mis le couvercle comme à la marmite

car il est censé soumettre totalement le mari à sa femme.

De même, l'écuelle à deux dépressions devient

le plat du henné des fiancés. On y met du henné

provenant de

chacun des deux fiancés et un lambeau de tissu du trousseau pour

empêcher le jeune couple d'avoir des enfants. Une certaine forme

de godet généralement utilisé comme bougeoir, peut

servir à recueillir l'eau de lune. Il porte alors le nom d'écume

de lune.

Cette pratique très ancienne est décrite dans Les Métamorphoses

d'Apulée. L'écume obtenue après bouillonnement

de l'eau lors de la descente de la lune, sert ensuite en magie amoureuse.

Laissons les sorcières et leurs pratiques, laissons aussi la

minipoterie plus innocente pour en finir avec ce chapitre un peu particulier;

car en effet, de plus en plus les poteries votives modelées laissent

la place aux bougies allumées en masse dans les troncs, grottes

et autres lieux sacrés.

Silos

(akoufi)

Il reste à évoquer une forme de production modelée

qui, à vrai dire, n'a pas véritablement droit à

l'appellation de poterie car sa taille importante n'en permet pas la

cuisson (fig. 19). Ce sont les silos, les akoufi (pl. ikoufane). Ce

mot est issu de la racine KF répandue tout autour de la Méditerranée,

pour désigner la corbeille ou le panier; c'est le latin cophinus,

puis l'arabe kof; elle a donné en français couffe et couffin

et pourquoi ne pas le dire, goffa (3) en pataouète. Dans les

intérieurs kabyles, les akoufis servent à conserver les

provisions alimentaires végétales (céréales,

semoule, figues...), voire animales (viandes séchées ou

salées).

Ces véritables meubles, de forme variable selon la tribu, de

section ronde ou quadrangulaire, de grande taille, sont construits dans

la maison pour y rester, et selon les mêmes techniques que celles

dispensées aux poteries domestiques; mais à la terre argileuse

sont ici incorporées paille et bouse assurant la solidité

ailleurs conférée par la cuisson.

Toutes les femmes ne fabriquent pas les akoufis dont Roubet, déjà

cité, précise pour eux les appellations des différentes

parties, empruntées à celles du corps humain : bouche,

cou, dos, mains, poitrine, côtes, ventre, nombril. Roubet ajoute

qu'en haute montagne, après la confection de cette pièce,

on lui adresse cette phrase : " puisses-tu être le témoin

de notre bonne santé et de notre paix! ". Les akoufis

parallélépipèdes de la zone sud-ouest du cœur

de la Grande Kabylie (Maatkas, Tirmitine) sont décorés;

bien que linéaires comme ceux des poteries, les motifs sont relativement

spécifiques et surtout faits de colombins appliqués sur

la paroi, donc en relief.

Chacun d'eux porte une appellation : le serpent, la feuille de frêne,

les fibules, les fillettes d'honneur, les feuilles de palmier, l'amulette,

le crabe, les bijoux, la tête de serpent... (Servier).

À suivre

Jean Couranjou

Notes :

1 - Dans les conceptions populaires du nord de l'Afrique, le corps est

habité par deux âmes : la végétative nefs,

venant de la mère et porteuse de passions siégeant dans

le foie, la subtile ou souffle rruh venant de l'invisible et porteuse

de la volonté siégeant dans le coeur. L'union des deux

âmes rruh-nefs association masculin-féminin est représentée

par le couple arbre-rocher (Servier).

2 - Curieusement, Musso dont est tiré ceci, donne à cette

minipoterie le nom de conservation d'amour, traduction de El H'Erz u

Hemmel. Je préfère réserver à la poterie

suivante cette appellation qui correspond à sa fonction et attribuer

à celle-ci un nom qui me paraît mieux adapté. Mais

ce faisant, je suis peut-être dans l'erreur.

3 - On retrouve là le thimet kabyle.