Qui, en Afrique du Nord, n'a eu l'occasion de découvrir

ces poteries campagnardes, souvent dites en Algérie et de façon

restrictive, kabyles ? On peut voir, en effet, en Grande et Petite Kabylie,

sur le chemin de la fontaine, ces femmes portant sur leur dos, l'amphore

décorée ou non (fig. 1). Mais ces scènes se retrouvent

dans les trois pays, car loin de se cantonner à la Kabylie, je

devrais dire aux Kabylies, ces poteries rustiques au sens premier Cu

terme puisque précisément, elles sont exclusivement rurales,

sont confectionnées d'un bout à l'autre de l'Afrique du

Nord sans presque de solutions de continuité géographique

(fig. 2). Certains les ont peut-être regardées avec désintérêt,

voire avec dédain. D'autres en ont acquis au hasard de leurs

pérégrinations. Il en est qui les ont considérées

avec curiosité, voire avec intérêt, au point même

de les collectionner, de s'y attacher et d'essayer d'en savoir plus,

notamment grâce aux rares travaux de quelques chercheurs en la

matière.

C'est mon cas depuis de longues années. A force de " chine

" et grâce à la générosité de

quelques amis, j'ai réuni d'une part, une collection de pièces

représentant à peu près les diverses régions

d'Algérie (et quelques-unes des deux pays voisins), d'autre part,

un certain nombre du peu d'ouvrages et d'articles de revues spécialisées,traitant

tel ou tel aspect du sujet. A partir des éléments sérieux

de connaissance que j'ai pu rassembler, j'ai regroupé et ordonné

l'ensemble des questions relatives à ces poteries dans un diaporama

que j'ai réalisé et présenté par ailleurs.

Le texte qui suit en est une adaptation. Il m'est agréable de

faire ainsi partager les résultais et les joies de plus de trente

ans de cueillettes aléatoires. Mais je ne suis ni vraiment spécialiste,

ni réellement chercheur en la matière. Je n'ai, en effet,

jamais opéré sur le terrain, comme il se doit pour cela,

si ce n'est celui des marchés aux puces, des brocantes et autres

hôtels des ventes; et mes modestes recherches, surtout livresques,

se sont essentiellement limitées à localiser (ou au moins

essayer de le faire) la provenance des pièces acquises, tout

au plus à approfondir les connaissances des styles régionaux.

Au cours de la période française, divers auteurs ont étudié

cette poterie campagnarde d'Afrique du Nord : ethnologues professionnels

ou amateurs éclairés, et surtout archéologues;

ces derniers, pouvaient ainsi étudier, si j'ose dire, in vivo,

des techniques du passé pré ou protohistorique, survivances

de la nuit des temps. Toutes qualifications confondues, ce sont surtout

Van Gennep dans les années dix et vingt; Gobert pour la Tunisie

dans les années quarante; Hélène Balfet dans les

années cinquante à soixante-dix pour l'Algérie;

Camps dans les années cinquante et soixante.

D'autres ont suivi comme Hakenjos dans les années quatre-vingt

pour l'ensemble de la céramique marocaine; Véronique Fayolle

dans les années quatre-vingt-dix pour la poterie modelée

de Tunisie. Divers auteurs ont apporté aussi leur contribution

comme Roubet dans les années soixante pour la Kabylie, et, dans

les années soixante-dix, Gatineau pour la Tunisie, Delpy pour

le Maroc, Musso pour la poterie votive de Grande Kabylie. Naturellement,

on ne peut passer sous silence l'ethnologue Servier qui a étudié

sur le terrain dans les années cinquante, les mœurs et les

coutumes de très nombreuses régions d'Algérie.

C'est à partir de ces études menées sur une grande

partie du territoire des trois pays, qu'a été synthétisé

ce qui suit et auquel j'ai apporté ma modeste contribution.

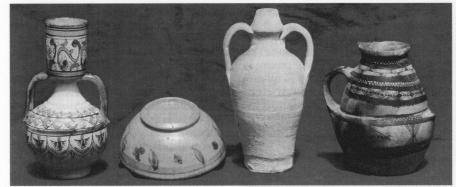

1. Comparaison visuelle avec les poteries manufacturées

du Maghreb

3. Comparaison des différents types de poterie confectionnées

en Afrique du Nord

(A : faïence de Fes du XVIIIe; B: faïence de Djerba

actuelle; C : poterie brute de Tunisie; D : poterie

traditionnelle de l'Est algérien).

|

Pour éviter toute confusion, il convient de distinguer

la poterie campagnarde de celles manufacturées, également

nord-africaines (fig. 3). Ces dernières sont représentées

par des pièces de divers types. Les belles faïences de forme

sont les plus élaborées, en particulier celles de Fès

(17e et 18e, fig. 3A), recherchées par les collectionneurs, et

aujourd'hui celles de Safi et celles de Nabeul. La poterie émaillée

à fond jaune et motifs plus simples (fig. 3B), confectionnée

à Djerba et à Nabeul, est plus ordinaire. Enfin, la Tunisie

produit en nombre des amphores, cruches et gargoulettes en terre nue

(fig. 3C). Ce sont là les principales formes; il en existe d'autres.

Faïence et poterie émaillée présentent une

vive polychromie, tandis que la poterie campagnarde qui nous intéresse

ici (fig. 3 D), se cantonne dans les teintes naturelles des terres.

En outre, à la différence des autres qui, elles, sont

cuites à hautes températures dans les fours spécialement

conçus, elle présente généralement sur la

surface, une zone noircie, témoignant d'une cuisson précaire

et fruste. Le décor diffère passablement; à la

souplesse et à la curvilinéarité de ceux des poteries

industrielles, s'oppose la rectilinéarité caractéristique

de celui de la poterie campagnarde. Une constante est la progressivité

du passage des appendices, comme l'anse au corps de la poterie, résultant

en un profil sans rupture de courbe, contrairement à celui des

pièces manufacturées. On peut observer une certaine irrégularité

dans le profil ou dans l'aplomb ; celle de la rotondité de la

forme témoigne d'une confection sans l'usage de l'instrument

du potier : le tour. C'est que, contrairement aux trois autres types

de poteries, la campagnarde ne sort pas des mains du professionnel mais

uniquement de celles des femmes de la maison pour leurs besoins propres;

on verra qu'elles ne sont pas tournées mais modelées.

Contrairement à celles du potier (et du faïencier), traditionnellement,

ces poteries ne sont donc pas destinées à la vente et,

sauf exceptions, ne font pas l'objet d'un commerce.

|

|

poteries manufacturées

|

poterie campagnarde

|

|

mode de confection

|

tournage

|

modelage

|

|

matière et teintes du

décor

|

faïence

|

minérale (terres, pierres)

ou végétale (ocres, brun, noir)

|

|

motifs

|

souples et curvilignes

|

très généralement

rectilignes

|

|

cuisson

|

en four à haute température

|

précaire, en bûcher

primitif, laissant des plages noires

|

|

main œuvre

|

professionnelle masculine

|

domestique féminine

|

|

destination

|

commerciale

|

personnelle (exceptionnellement

commerciale)

|

|

lieux de production

|

rares et localisés, urbains

|

multiples, ruraux

|

|

rythme de production

|

journalier

|

saisonnier (sauf exceptions)

|

Les poteries manufacturées, elles, sortent journellement

d'ateliers en nombre limité et souvent urbains comme c'est le

cas à Djerba pour lapoterie brute ou à Safi pour celle

de faïence. Au contraire, les poteries campagnardes sont habituellement

confectionnées, au moins en Algérie, à une seule

période de l'année, et comme je l'ai dit, de façon

quasi continue, d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord.

Ainsi pour différencier les poteries qui nous

intéressent- ici des autres poteries nord-africaines, peut-on

les désigner aussi bien comme traditionnelles, ou rurales, ou

féminines, ou modelées (terme qui leur est généralement

consacré); de plus les modèles sont représentatifs,

par leur forme et surtout leur décor de la tribu et Dieu sait

que leur nombre est élevé.

Il conviendrait d'ajouter ici un autre type de poterie

campagnarde, distincte de celle qui nous intéresse et qui, pour

cette raison, n'est pas traitée ici. Non pas modelée mais

moulée, elle est confectionnée au Maroc par les hommes

dans la zone sud de celle intéressant la poterie modelée.

Après avoir distingué la poterie modelée des autres

poteries nord- africaines, nous allons en examiner successivement la

confection, les règles générales qui en régissent

la décoration, les diverses formes réalisées, pour

terminer avec les différents styles selon les régions.

Au long de cette analyse qui sera fractionnée en plusieurs sections,

l'Algérie sera mise au premier plan, l'extension aux deux autres

pays ayant pour but de mettre en relief l'homogénéité

des principes régissant cette production dans toute l'Afrique

du Nord.

2. Confection : techniques

et instruments

C'est donc au même titre que la quête de

l'eau, les travaux domestiques et les activités culinaires, que

la confection des poteries modelées est une occupation strictement

féminine.

Techniques et instruments varient quelque peu selon

les régions. Traditionnellement, dès la fin avril, les

femmes du village entreprennent la confection des pièces qui

vont servir aux différents besoins de la maison et du culte,

en remplacement de celles de l'année précédente

dont le nombre et la qualité ont subi les atteintes dues a leur

grande fragilité. Ce sera l'occasion pour les petites filles

d'acquérir auprès des anciennes, la formation nécessaire

à ce travail qui va durer plusieurs semaines. Dans certaines

tribus de Grande Kabylie, on leur fait consommer l'oeil grillé

du mouton pour l'acquisition du sens artistique nécessaire à

la décoration (Servier).

La récolte de la terre est la première préoccupation.

Le plus souvent, chaque douar a ses gisements, dont les filons à

flanc de pente ou d'oued sont connus; parfois leur emplacement constitue

un secret bien tenu; le creusement d'un puits peut être une source

occasionnelle de matière première. Par nécessité

ou par choix pour les poteries particulièrement fines, la terre

peut être amenée de loin. Une fois extraite, avec l'aide

éventuelle d'un homme de la famille, elle est transportée

dans les chouari à dos d'âne jusque devant la maison. Elle

est broyée au rouleau, débarrassée de ses impuretés

(cailloux, racines) et tamisée avant d'être humectée

ou laissée quelques jours à la pluie; c'est l'opération

du pourrissage, préparation indispensable bien connue des potiers,

qui va donner la souplesse nécessaire. Mais une terre trop grasse,

outre qu'elle risque de se montrer difficile en collant à la

main, se fendra ensuite à la cuisson. Il faut donc procéder

au dégraissage, technique qui consiste à incorporer en

proportion convenable (souvent autour d'un tiers) une matière

non plastique préalablement finement pilée. Dans la plupart

des régions, il s'agit de tessons de vieilles poteries; c'est

la chamotte ou tafoun des Tunisiennes. On peut d'ailleurs, en Kabylie,

trouver près des habitations, des broyeurs primitifs pour tessons

ou, selon la saison, pour olives; ce sont des rochers presentant une

légère dépression en cuvette sur laquelle est posé

un pros galet (Musso). Dans d'autres regions de Tunisie, on utilise

la calcite broyée directement ou après passage au four;

mais ailleurs (Ouarsenis, sud de Tlemcen, Aït Khelilli de Grande

Kabylie), le sable remplit cet office; chez les Aït Khelilli, riche

en mica, il donne aux pièces leur éclat particulier.

5. Confection du colombin. |

La terre prête, la confection peut commencer.

La potière prépare le nécessaire : argile dans

des couffins, jarres d'eau, barbotine et supports. Dès lors,

les opérations vont se dérouler au sol sur lequel on commence

par disposer autant de supports, le plus souvent ronds (kafeb en Tunisie,

rotala dans le Rif...) qu'il y aura de pièces à confectionner.

Selon le cas et la région, en bois, en liège, en terre

cuite, ou en bouse de vache pétrie et durcie, parfois surélevé

sur un plat retourné, le support va servir de base à l'objet

à élaborer; il pourra de temps en temps subir une rotation

pour éviter à l'opératrice de se deplacer autour

de la poterie au cours du travail; mais rien à voir avec le tour

ni même avec la tournette, instrument intermédiaire pouvant

tourner sur un axe mais sans mécanisme moteur. Le support n'est

pas la règle absolue, la confection pouvant se faire à

même le sol, pourvu qu'il soit plat et après qu'il ait

été sablé pour éviter l'adhérence.

De même avant usage, le support est saupoudré de sable

ou recouvert d'un chiffon ou d'un disque de sparterie.

Une boule de terre est alors confectionnée dont la taille est

proportionnelle au diamètre de la poterie à réaliser.

Elle est appliquee sur le support et progressivement aplatie à

la main, de façon à devenir un disque épais, le

plus rond possible. Dans certaines régions, la potière

a l'habitude de presser le centre plus que le bord, pour donner dejà

à cette première pose une légère forme de

récipient, ce qui va surtout faciliter la pose suivante et son

adhérence. Au contraire, au Cap Serrat (nord tunisien), l'opératrice

forme un sillon périphérique destiné à recevoir

l'apport suivant, en l'occurrence le colombin. Le travail se poursuit

en effet, par superposition de colombins successifs à partir

de la périphérie du disque; leur fixation est assurée

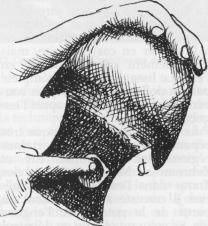

par pression (fig. 4). Le colombin est un boudin d'argile, long et régulier,

soigneusement obtenu par roulage entre les mains (fig. 5). Tout au long

de cette opération, la potière lisse les parois externes

en les humidifiant à la main. L'instrument de lissage est l'estèque,

lui-même trempé au cours de son usage (fig. 6). La nature

de cet instrument toujours assez primitif est le plus souvent une raclette

de bois (Sahel et Mogods pour la Tunisie, Kabylie pour l'Algérie...);

mais il varie selon les régions : côte de chameau dans

le Dahar tunisien, corne de chèvre dans les Traras, couteau dans

le Hodna, dos de peigne dans le Zehroun, débris d'empeigne de

babouches dans la zone nord-rifaine, morceau de cuir... Bref, tout instrument

apte à racler sera adopté de façon à remonter

la terre et à en enlever les excédents, tout en maintenant

de l'autre main la face interne de la poterie pour éviter l'effondrement

de la piece fraîche en cours de réalisation (fig. 6), Ainsi

au fur et à mesure, la paroi est régularisée et

amincie.

Pour les pièces larges comme les plats et les jattes, l'intérieur,

compte tenu de la concavité, est lissé à l'es-

tèque souple (découpée dans de vieilles semelles

de caoutchouc) en Tunisie aussi bien dans les Mogods que dans le centre.

Pour les poteries grossières que sont les kanoun, le polissage

peut être fait directement a la main.

Non sans avoir fait subir quelques rotations au support, en confectionnant

plusieurs poteries en même temps de façon a laisser se

faire un léger séchage au fur et à mesure, progressivement

les formes apparaissent au gré de leur réalisatrice avant

d'atteindre leur aspect définitif.

Pour les pièces larges comme les plats et les jattes, il ne reste

qu'à confectionner la lèvre du bord dont la forme varie

selon la région. Les pièces verticales sont à compléter

par la pose d'accessoires de préhension et d'écoulement,

opérations là encore menées conjointement pour

les différents corps de poterie. Nombre de pièces ne comportent

qu'un accessoire, celui assurant la préhension ou celui permettant

l'écoulement.

L'anse est confectionnée à partir d'un colombin. Pour

les pièces de grande taille que sont les amphores a transporter

l'eau et pour lesquelles les anses sont soumises à des forces

importantes, la technique de fixation est particulière; il s'agit

d'un chevillage après perforation du corps de l'amphore, aux

deux ou trois points d'attache. Pour les poteries de tailles plus modestes,

la fixation se fait à la barbotine, c'est-à- dire une

terre plus mouillée. Les récipients très pansus

que sont les pots à lait (halleb), sont munis d'une sorte d'anse

de panier fixée au-dessus de la très large ouverture du

pot (fig. 7A). Sa confection nécessite la pose préalable

d'un bâtonnet pour supporter le colombin. Dans tous les cas, dans

la zone de contact de l'anse avec le corps de la poterie, un ajout de

terre convenablement lissée renforce la fixation et donne à

ces poteries modelées un aspect particulier comme on le verra

aussi pour les tubes d'écoulement.

Les accessoires d'écoulement peuvent compléter les récipients

verticaux. Ils prolongent toujours une perforation dans la panse, faite

avant fixation. Ils sont de deux sortes : le bec tubulaire court, plus

ou moins large, éventuellement évasé; pour les

pots pansus que sont les halleb (fig. 7A), le tube à pont pour

les autres (fig. 7B). Dans les deux cas, après que l'ouverture

ait été pratiquée dans la panse, la potière

roule un colombin a la taille correspondante, qu'elle perce progressivement

de part en part dans sa longueur par un bâtonnet. Pour le bec

tubulaire court, une fois la fixation assurée, on procède

du doigt mouillé, au lissage de la paroi interne et dans certains

cas, à l'évasement du bord. Le tube d'écoulement,

beaucoup plus long, nécessi?

te l'adjonction à la partie supérieure, d'un pont le reliant

au col. Dans les deux cas, comme pour les anses, un ajout de terre convenablement

lissé assure aux points d'insertion, une bonne transition avec

le corps de la poterie : à ce niveau, la souplesse du profil

qui en résulte caractérise la silhouette de la poterie

modelée, la différenciant de celle de la poterie tournée

(fig. 7). Le tube à pont peut servir d'anse et d'accroche à

un clou mural; aussi les auteurs le dénomment-ils souvent anse

à pont. D'autres accessoires peuvent être mis en place,

les uns nécessaires : oreilles de préhension, repose-marmite

de kanoun, pointe de tajin..., les autres, décorations propres

à la région : ergot sur l'anse, téton de panse...

Nombre de poteries rituelles comportent un pied creux tronconique. Il

est confectionné à part au colombin, ouvert sur son grand

diamètre de base et fixé par son extrémité

étroite au corps de la pièce; l'ensemble reposera sur

la partie large du pied. Si la forme du corps de la pièce avant

confection du pied permet de le poser retourné sur le sol, il

est utilisé dans cette position comme support pour le modelage

du pied...

10. Polissage final, ici à la coque de bivalve. |

La confection est terminée; le décor en relief peut être

réalisé. Cette pratique n'intéresse que les pièces

à feu (kanoun, marmites) et encore dans quelques régions

seulement (fig. 8). Dans l'Aurès où le décor peint

est rare, elle est plus généralisée. Le décor

en relief est obtenu, avant une déshumidification trop poussée,

à partir de boulettes ou de colombins éventuellement moulés

au doigt. Le décor en creux par impressions fines, lui, est fait

à l'estèque ou à la pointe de roseau, selon les

régions. Après ces opérations, on procède

au lissage, traitement de surface par passage léger des mains

trempées dans l'eau ou mieux dans la barbotine, suivi dans certaines

régions, par le passage d'un linge mouillé. La surface

interne peut être lissée de la même manière

si les dimensions du goulot sont suffisantes, ou à la cuiller

en cas contraire, mais généralement elle est laissée

en l'état. Le lissage peut être complété

par un polissage mais le plus souvent celui-ci est pratiqué après

l'engobage.

Puis c'est l'engobage, pratique très répandue, sauf dans

certaines régions en particulier Rif et Zehroun au Maroc, et

Monts des Traras dans l'extrême ouest algérien. Il consiste

à enrober tout ou partie de la poterie, de l'engobe (fig. 9),

colorant obtenu en délayant après broyage soit une marne

blanche, soit une argile ferrique pour le roue. L'engobage se fait directement

a la main ou au moyen d'une boule de laine, d'un tampon de tissu ou

d'un pinceau sommaire. Dans certaines régions, engobes rouge

et blanc, combinés en registres, peuvent constituer le seul décor.

Ensuite, au fur et à mesure de la déshumidification, on

procèdé en plusieurs fois au polissage final. Pour cela,

on utilise les instruments naturels environnants. Le plus utilisé

est le galet de rivière (Kabylie, nord-ouest et centre de la

Tunisie, Zehroun marocain...), mais il en existe d'autres comme la coque

d'un bivalve (fig. 10; zones côtières du nord de la Tunisie...);

la coquille d'escargot est utilisée au Maroc (Rif et Zheroun),

en Algérie (Aurès, Hodna) et dans une zone du centre de

la Tunisie; là, la potière enfile à chacun de ses

doigts de la main sauf le pouce, un gros escargot et d'un mouvement

ample et semi-circulaire, en frotte la poterie. Ailleurs, on utilise

d'autres instruments : rafle d'épi de maïs, cuir, chiffon

mouillé... Dans certaines zones de Grande Kabylie, un long polissage

permet aux surfaces en rouge d'acquérir un brillant dispensant

du vernissage après cuisson.

Arrivée à un certain niveau de déshydratation,

la pièce reçoit la décoration aux colorants d'origine

minérale; c'est la plus courante dans l'ensemble de l'Afrique

du Nord, beaucoup plus que le décor en relief déjà

vu et plus que celui aux colorants végétaux, pratiqué

lui, après cuisson.

La décoration d'origine minérale fait appel à des

terres ou des pierres broyees, colorées, analogues a celles utilisées

pour les engobes; mais la variété dans les teintes est

plus large, selon leurs teneurs en colorants, fer et manganèse

en particulier, elles donneront après cuisson, des teintes variées

: orangés, rouges, bruns de différents tons. Pour réaliser

les motifs qui peuvent être très élaborés,

l'opératrice qui, souvent fait preuve d'une très grande

dextérité, confectionne dans la plupart des régions,

un pinceau constitué de poils de chèvre maintenus dans

une boulette d'argile qui lui sert de manche (fig. 11); l'épaisseur

du pinceau est commandée par la finesse ou la largeur des motifs

à réaliser; pour les traits les plus fins, le pinceau

peut être remplacé par la pointe du piquant de porc-épic.

Pour les traits larges et les pastilles (dites oeufs de tortue en Grande

Kabylie), les doigts conviennent. D'autres instruments existent comme

en Tunisie, un pinceau plus primitif fait de poils de chèvre

maintenus entre le pouce et l'index, et plus précisément

dans les Mogods, la tige de lentisque coupée à l'ongle

et la plume d'oiseau.

La pièce achevée doit subir un séchage très

progressif jusqu'au coeur pour éviter la casse lors de la cuisson;

il est pratiqué d'abord à l'ombre le temps nécessaire,

puis au soleil. Tous les stades de la confection étant dictés

par ceux de la végétation, le rite veut que la poterie

dite " verte " mûrisse en même temps que les épis

dans les champs, leur maturité déterminant le moment de

la cuisson; elle se fait après la moisson et le dépiquage,

lorsque le blé lui aussi est sec.

De même qu'elle ignore le tour, la poterie modelée nord-africaine

ignore le four. La cuisson est conduite à même le sol dans

des installations précaires exigeant de la technique. Dans certains

villages, on fait appel à un spécialiste. La strate inférieure

est constituée du combustible ; la suivante correspond aux poteries

bien calées entre elles, ouverture vers le bas pour une bonne

conservation de la chaleur; la troisième strate est représentée

par une autre couche de combustible recouvrant entièrement la

poterie. Une couche supplémentaire de matériau incombustible

(des pierres) ou à combustion lente (raquettes de figuier de

Barbarie, bouse séchée) est éventuellement ajoutée

pour une meilleure concentration de la chaleur; le feu est entretenu

durant deux ou trois heures. Cette technique, la plus primitive, est

largement pratiquée d'un bout à l'autre de l'Afrique du

Nord (ensemble de la Tunisie; hautes plaines constantinoises, Babors,

Kabylie maritime, Djurdjura, Traras, pour l'Algérie; de Fès

pour le Maroc). Une amélioration permettant une meilleure conservation

de la chaleur est apportée par la construction, autour de l'appareillage,

d'un cercle de pierres (centre et sud tunisien), voire même d'une

murette (monts de Mâadi, et Kabylie pour l'Algérie, Merkalla

notamment, au Maroc). Une amélioration voisine consiste à

creuser préalablement le sol (Zheroun au Maroc).

La plus évoluée des techniques, associe excavation et

murette. Quelque soit le dispositif régional, le plus souvent

l'alimentation du foyer n'est pas entretenue, la combustion n'est pas

contrôlée; ne dépassant pas 500 degrés, elle

ne fait qu'éliminer l'eau de constitution. Après quelques

heures de cuisson, et tout le temps nécessaire au refroidissement,

on retire les poteries qui n'ont pas été fendues ou cassées

par suite d'une préparation insuffisante de la terre; elles portent

des tâches noires caracteristiques provenant du léchage

par les flammes réductrices, faute d'aération. La précarité

de la cuisson apparaît nettement lorsque la poterie est brisée

: la couche interne, peu cuite, a conservé sa teinte noirâtre

(fig. 12). Cette cuisson rudimentaire conduit à une grande fragilité

et à une mauvaise étanchéité n'autorisant

pas la longue conservation d'un liquide.

Lorsque la poterie est encore suffisamment chaude, on procède

au vernissage, pratique ne concernant pas toutes les régions.

On utilise à cet effet une résine (le louk) ou plus exactement

une gomme gui serait exudée par différentes especes d'arbustes

à la suite de la piqûre d'un hémiptère.

La decoration d'origine végétale est pratiquée

dans les régions où n'existent pas de colorants minéraux

naturels (Zehroun, nord-ouest du Rif, monts des Traras...). De constitution

organique, ces colorants sont incapables de résister au feu;

ils sont donc appliqués après cuisson. Ces colorants sont

de diverses sortes : écorces de pin d'Alep, jus de caroube, écorce

de grenade; mais nombre de ces produits qui, dans le temps ont été

signalés, semblent aujourd'hui disparaître au profit de

ceux du commerce. Cependant, un des plus largement utilisé est

extrait du lentisque, cet arbuste odorant caractéristique de

la flore nord-africaine. Les feuilles sont pilées au mortier

avec quelques gousses fraîches de caroubier et un peu d'eau. On

en extrait un jus verdâtre et trouble qui doit être utilisé

frais; pour acquérir sa teinte noire brillante, il exige une

légère carbonisation; aussi, est-il appliqué sur

la poterie cuite, mise à chauffer légèrement au-dessus

du kanoun dès l'application. Plus rarement (Tébessa, Algérie),

on confectionne un bitume par distillation de bois de résineux.

On verra, en particulier avec la poterie des monts des Traras, que ces

décors organiques, beaucoup plus fragiles que les minéraux,

résistent mal au temps.

(À suivre)

Jean Couranjou

(Dessins et photos de l'auteur)