La poterie modelée

d'Afrique du Nord dite poterie " kabyle " (quatrième

partie)

(note du site : je n'ai pas inséré

toutes les illustrations. Voir PDF)

5. Styles régionaux

(suite)

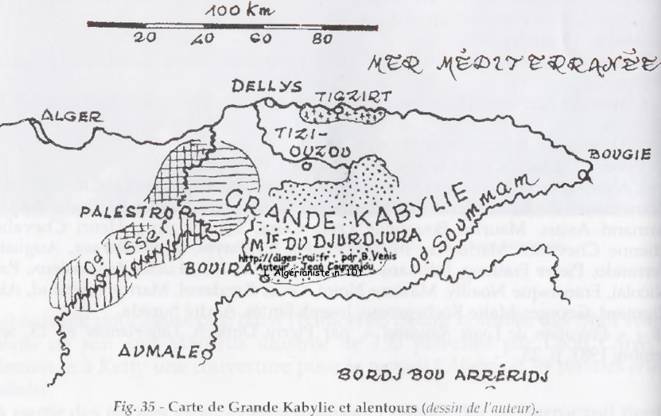

fig. 35 : Grande Kabylie

fig. 35 : Grande Kabylie

Jean Couranjou |

55.- Grande Kabylie

(fig.35)*

*Note du Déjanté : Pour

les figures, se reporter au PDF.Merci.

La Grande Kabylie, haut lieu de la poterie modelée, rurale et

féminine, est à ce titre si réputée qu'elle

éclipse la production des autres régions, désignée

à tort comme " kabyle ". Parmi les nombreuses zones

de toute cette région se distin- guant par leur style, je ne

traiterai pas ici la Kabylie maritime.

551. Zone occidentale

: Oued Isser

Notre progression toujours vers l'est, nous amène à franchir

les gorges

de Palestro, de plus en plus serrées verticalement,

abruptes dans le calcaire à la paroi duquel les buissons s'accrochent,

tandis qu'en contrebas, lisser coule ses teintes d'ocre. Nous sommes

dans les marges ouest de la Grande Kabylie où sont confectionnées

des poteries dont les différents styles du sud au nord de Visser,

annoncent ceux du coeur de la Grande Kabylie toute proche.

Nous n'examinons que l'un de ces styles, celui de la zone qui en est

la plus voisine, c'est-à-dire la plus septentrionale, juste au

nord de Tizi-Renif.

Invariablement les pichets présentent une panse sphéroïde

(fig. 36 et 37). Toujours sur engobe blanc, le décor est très

caractéristique, la surface des pièces verticales est

divisée horizontalement en deux ou trois étages, parfois

plus (fig. 37) séparés entre eux par une fine bande brun-

rouge, le plus souvent cernée de noir de chaque côté;

ces bandes annoncent celles, plus larges, horizontales et verticales,

qui dans le tout proche nord-ouest du coeur de la Grande Kabylie, jouent

le même rôle. Mais ici les séparations verticales

à l'intérieur de chacun de ces étages sont facultatives

et faites de fines lignes noires ; elles déterminent des fenêtres;

celles-ci sont décorées intérieurement de motifs

formés d'assez nombreuses lignes parallèles la plupart

noires, quelques-unes brun- rouge; ce sont des triangles composés,

en particulier sabliers et croix de Malte au remplissage divers, très

caractéristiques de cette région. Pour les plats, les

croix de Malte peuvent être coalescentes (fig. 38). Le vernis

est général.

552. Djurdjura

D'ouest en est, sur quarante kilomètres, la chaîne du Djurdjura

limite la Grande Kabylie, côté sud (fig. 39). Elle déploie

sa barrière couverte de neige jusqu'en juin, faisant miroiter

sa blancheur lointaine dans les lumineuses journées d'hiver algéroises.

Son impressionnant relief de pitons aigus et de crêtes dentelées

habille ses flancs de cèdres séculaires et de pins sapo.

(Fig. 37 - Décor de la panse d'un pichet de la zone de Tizi-Renif

(détale (coll. Pages).

5521.

Versant sud du Djurdjura.

Pour ce qui est de la forme des pichets, on retiendra certaines caractéristiques

(fig. 40), en particulier la rupture de la ligne du profil de la panse,

formant ainsi une arête parfois très basse comme dans le

pichet de gauche (fig. 40), la section aplatie, et non circulaire, du

tube à pont et plus encore du pont lui-même toujours en

position oblique pour les pichets de cette région. Les motifs

ne sont pas enfermés dans des fenêtres; sur engobe blanc,

le décor est en grande partie constitué de faisceaux de

lignes parallèles noires où intervient discrètement

le brun-rouge.

Souvent deux faisceaux de lignes noires parallèles bordés

à l'extérieur de festons plus ou moins savants, ménagent

entre eux des motifs pouvant être: petits festons de différentes

natures, damiers, superposition de petits triangles. La décora-

tion des pichets se prolonge sur la partie visible de l'intérieur.

Un autre trait caractéristique est la ligne noire sur chacun

des côtés du tube, se poursuivant sur la totalité

du pont. Chez certaines tribus, le décor de lignes noires parallèles

peut devenir très important et dense au point de noircir une

grande partie de la surface, voire sa quasi totalité. Le vernis

est général.

Voici les appellations de quelques motifs de base sur le versant sud

du Djurdjura: la poutre faîtière, les griffes de la

panthère, le chemin, les cornes du vent, les dents du veau, le

mille-pattes (littéralement le feu du vent (2)), l'oeil

du chardonneret.

5522.

Versant nord du Djurdjura.

Le versant nord du Djurdjura abrite dans ses vallées, des tribus

en contact avec la région de Palestro à l'ouest, et surtout

la sous-région centrale au nord-est. Mais au nord- ouest, apparaît

une étanchéité correspondant à la dépression

de Tizi- Renif à Boghni, avec ses centres créés

par les Européens et coïncidant avec la limite de la confédération

des Igouchdal.

Formes et décors des poteries sont assez bien définis

(fig. 41), mais les styles cependant caractéristiques, évoluent

insensiblement du sud au nord; ceux du sud sont naturelle- ment les

plus apparentés à ceux du versant sud qui vient d'être

vu au point qu'il n'est pas toujours facile de les en distinguer.

Sur engobe blanc, les motifs sont en noir agrémentés de

brun-rouge; comme sur le versant sud, les faisceaux de lignes tiennent

une grande place mais cette fois les triangles apparaissent.

Chez les Aït Smail, les triangles prennent toute leur importance.

Ils sont limités là encore par des lignes parallèles.

Généralement de grande taille et pointe vers le bas, ils

sont souvent décorés intérieurement de damiers.

Dans le champ du décor, des séparations verticales et

hori- zontales sont encore constituées des inévitables

faisceaux de lignes noires. Les anses et le bord supérieur des

poteries sont brun-rouge.

Pour la partie la plus septentrionale du versant nord, un style transitoire

entre elle et la sous-région centrale en contact avec elle, apparaît

chez les Ait Bou Addou et les AU Mendès, ce qui ne permet pas

une délimitation géographique précise. Ainsi, comme

dans les zones qui suivent, les motifs sont enfermés dans des

fenêtres délimitées par des bandes horizontales

et verticales brun-rouge (fig. 42).

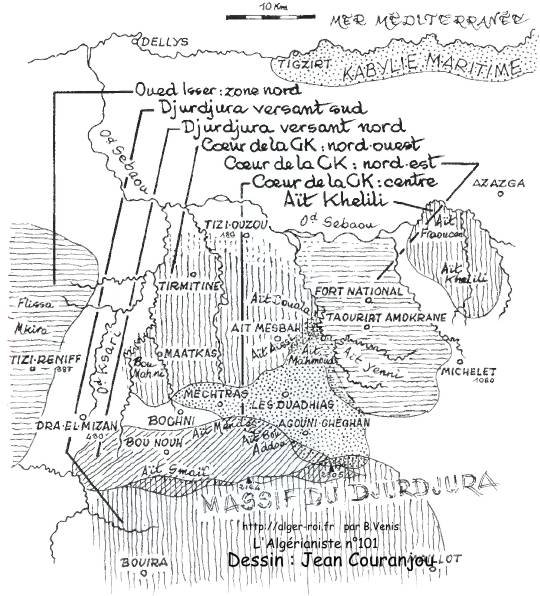

553. Coeur de

la Grande Kabylie (fig. 39)

(fig. 39)

Coeur de la Grande Kabylie

(fig. 39)

Coeur de la Grande Kabylie |

Le coeur de la Grande Kabylie déploie

son relief de pittoresques montagnes appuyées au sud sur le Djudjura.

Cette zone est limitée au nord et à l'est, par l'oued

Sebaou, à l'ouest par l'oued Ksari. Dans ces lieux au relief

mouvementé, on confectionne une poterie dont le style varie assez

d'une vallée ou d'un versant à l'autre pour qu'il soit

généralement facile de les localiser; mais la transition

est parfois si pro- gressive que les limites entre ces zones peuvent

rester confuses et que des styles intermédiaires ne permet- tent

pas toujours de préciser de façon certaine l'origine d'une

pièce isolée.

En fonction des styles, reprenant à Peu de choses près

la nomenclature de Balfet, je distinguerai quatre sous-régions

: le nord-ouest, le nord- est, et, enserré entre ces deux sous-

régions et le versant nord du Djurdjura et influencées

par elles, le

centre; à l'extrême nord-est, les Ait Khellili.

5531.

Nord-Ouest:des Bou Mahni aux Aït Douala

La sous-région du nord-ouest, des Bou Mahni aux Ait Douala, se

situe au sud de Tizi-Ouzou, nom signi- fiant col des calycotomes, le

calycoto- me étant un genêt épineux. Le style des

poteries s'apparente à celui qui a été vu au nord

de Tizi-Renif, à l'ouest, et beaucoup plus à celui des

sous-régions de Grande Kabylie qui lui sont voisines: le nord-est

et le centre; ainsi le style des Ait Aissi dans la partie est de cette

sous- région n'est-il pas séparable de celui des Ait Mahmoud

de la sous-région centrale. Avec cette dernière, il n'est

pas possible de tracer une réelle limite.

Dans cette sous-région, les poteries sont engobées en

deux tons sur la totalité de la surface: un fond blanc coupé

de larges bandes brun-rouge horizontales et verticales ménageant

des fenêtres quadrangulaires renfer- ment le décor (fig.

43). La bande brun-rouge horizontale la plus éle- vée

intéresse le sommet de la pote- rie, ainsi toujours brun-rouge.

Le pourtour des bandes brun-rouge est cerné d'une large ligne

brune accom- pagnée dans le blanc de deux fines lignes brunes

parallèles. Accessoirement, les bandes brun- rouge sont elles-mêmes

décorées en blanc, de points, de pastilles, de traits

(fig. 43) ou de chevrons. Ce sont là les traits communs à

toutes ces poteries, mais dans cette sous- région, coexistent

en réalité deux styles différant à la fois

par la forme des pièces (fig. 44) et par le décor. Je

les appellerai respectivement le rouge et brun, et le rouge à

festons.

Le style rouge et brun concerne surtout la partie centrale et

orientale de cette sous-région (fig. 43, 44, 45 et 46); le profil

des pièces verticales est souple, ne montrant pas de ressaut

marqué, tout au plus léger au niveau de l'attache supérieure

de l'anse ou du tube à pont. Les motifs dérivent le plus

souvent de triangles aux contours en brun, renfermant des remplissages

où rouge et brun se côtoient. Les poteries en rouge et

brun sont toujours vernies.

L'autre style, le rouge à festons, est plus répandu

dans l'ouest et le nord de la sous-région. Cette fois le profil

n'est plus fait d'une ligne courbe régulière mais d'une

suite de droites (fig. 44); ainsi les amphores, à anses petites

contrairement à celles des amphores rouge et brun, montrent un

profil fait schématiquement de trois droites, le passage de l'une

à l'autre étant marqué par une modification brutale

du diamètre, formant à ce niveau un bourrelet suivi d'un

resserrement (fig. 44 et 48). Il en est de même pour les pichets,

souvent faits de la superposition de différents volumes, soit

une base grossièrement hémisphérique, un saut de

profil et un tronc de cône (fig. 44 et 47); un troisième

étage peut exister, séparé du précédent

par un fort étranglement (fig. 47). Ici le brun n'apparaît

que pour cerner la fenêtre, car les motifs qui s'y trouvent sont

entièrement rouges. Plus simples en général que

ceux des poteries du style précédent, ils sont toujours

bordés de festons pleins, caractéristiques de ce style

(fig. 49). Autre différence, contrairement aux précédentes,

les poteries en rouge à festons ne sont pas vernies; ainsi non

ocrées par le louk, les teintes s'opposent davantage. De plus,

le rouge est très brillant grâce à un polissage

prolongé qui accroît encore l'opposition au mat du blanc

qui le jouxte. L'effet décoratif est très réussi.

On pourrait se demander pourquoi n'avoir pas divisé cette sous-région

en deux parties correspondant à chacun des deux styles. C'est

qu'en fait ils sont relativement mêlés dans l'espace comme

le montrent certaines pièces associant la forme de l'un des styles

et le décor de l'autre (fig. 50). Pour en terminer avec cette

intéres- sante sous-région, quelques appella- tions des

motifs et leur signification à Ait Mesbah chez les Ait Douala:

de ceux de ses proches voisins; ainsi entre le

style des Aït Mahmoud et celui des Aït Aissi. Dans l'intérieur,

le style peut varier dans une même tribu, un même village,

mais il reste constant dans l'ensemble de la sous- région.

Le style fait des emprunts aux trois sous-régions des alentours.

Le plus fréquemment, les formes sont proches de celles de la

sous-région du nord-ouest; on y trouve les profils souples du

style rouge et brun et ceux rompus du style rouge à festons y

compris la présence du bulbe de ce même style (fig. 51).

Comme pour ce dernier, le vernis est toujours absent. Comme dans le

nord-ouest, les motifs sont enfermés dans des fenêtres

blanches délimitées par de larges bandes rouges horizontales

et verticales, mais cette fois très larges comme dans la sous-région

du nord- est. Quant aux motifs, ils sont très apparentés

à ceux de la sous-région du sud, le versant nord du Djurdjura

(fig. 52): en effet, les faisceaux de lignes parallèles prédominent,

aussi bien pour border les triangles, qu'à la verticale constituant

des sépara- tions sur l'étage. Mais comme plus au sud,

dans le versant sud du Djurdjura, une ligne noire s'échappe de

la panse pour remonter tout au long de l'accessoire, généralement

ici l'anse. Toutefois une personnalité apparaît: la présence

sur les bandes rouges, de motifs cette fois bruns, souvent des lignes

parallèles; et le gros trait délimitant les fenêtres

n'est ici doublé que par une ligne unique, et non pas double

comme dans la sous-région du nord-ouest.

5534.

Les Ait Khellili

À propos de la poterie commercialisée, j'ai déjà

parlé des Aït Khellili, à l'extrême nord-est.

Cette tribu assez spécialisée dans ce type de production,

confectionne des pièces modelées dont j'ai indiqué

l'excellente qualité. Ces poteries pansues, jamais vernies, de

couleur naturelle rouge sombre, constellées de paillettes de

mica apportées par le dégraissant utilisé, portent

un décor sommaire; sur fond beige fait d'une large zone ou de

bandes, sont tracés en brun des triangles grossiers ou le plus

souvent de longues arêtes de poisson.

(À suivre)

Note:

1- Voir l'algérianiste n°

96, 97

et 99.

2- Le myriapode (mille-pattes) est censé éteindre le vent

c'est-à-dire la discorde (Devulder).