La politique économique

du pétrole en Algérie

Céline Ragon-belmond,

3e prix universitaire " Jeune Algérianiste " 2003

Céline

Ragon-belmond

Actuellement étudiante en DESS banque et finances européennes

à Toulouse, je vais effectuer un mastère gestion de patrimoine

à l'école supérieure de commerce de Toulouse afin

de me spécialiser dans cette discipline. C'est dans le cadre d'un

diplôme universitaire complémentaire à ma licence

en sciences économiques, le diplôme de l'institut d'études

internationales et du développement que j'ai réalisé

ce mémoire. " Traiter de

l'Algérie m'a paru évident. En effet, toute ma famille y

est née et j'ai été bercée par les souvenirs

de "là-bas" ". En

tant qu'adhérente du Cercle algérianiste de Toulouse, un

thème s'est imposé à moi: " Le

pétrole en Algérie ".

J'ai souhaité rendre hommage aux travaux du professeur Robert Laffitte,

ancien doyen de la faculté des sciences d'Alger, à l'origine

des découvertes de pétrole en Algérie.

J'ai également voulu montrer que, malgré l'héritage

laissé par les Français, l'Algérie n'a toujours pas

réussi à exploiter ses ressources pétrolières

à leur juste valeur.

Les recherches de pétrole au Sahara

Des débuts

difficiles

Dès l'Antiquité, on avait déjà la connaissance

de deux indices de naphte, l'un au nord du Chéliff à Aïn-Zeft

au lieu-dit " la source de l'huile ", à 40 km de Mostaganem;

l'autre au sud de l'Atlas tellien à Sidi-Aïssa, appelé

" l'oued au goudron ".

À la fin du xixe siècle, en 1892, une société

anglaise, sous la direction de M. Armitage, effectue des forages qui ne

donnent que quelques fûts d'huile. Ces résultats décevants

ne découragent pas M. Armitage qui décide de lancer d'autres

recherches. En 1897, M. Calmette crée la Compagnie française

des pétroles de Relizane. Sa découverte engendre une "

fièvre de l'or noir ". Une douzaine de sociétés

sont créées mais, malgré l'engouement des petits

entrepreneurs, le succès n'est pas au rendez-vous.

De 1900 à 1930, certains forages donnent du pétrole, mais

sont rapidement asséchés. La guerre de 1914-1918 interrompt

les recherches. En 1920, les explorations reprennent mais sont vite abandonnées

par la Royal Dutch Shell. La même année, un accident survient

à Aïn-Zeft, entraînant la mort de plusieurs personnes.

L'absence de pétrole, les accidents ont pour conséquence

l'arrêt des recherches.

Le pétrole devient une ressource stratégique essentielle.

De récentes découvertes au Texas, au Venezuela, au Mexique

ont fait chuter ses cours, ce qui ne peut encourager les recherches en

Algérie, surtout dans un climat assez pessimiste quant à

la présence de pétrole en quantité abondante en Algérie.

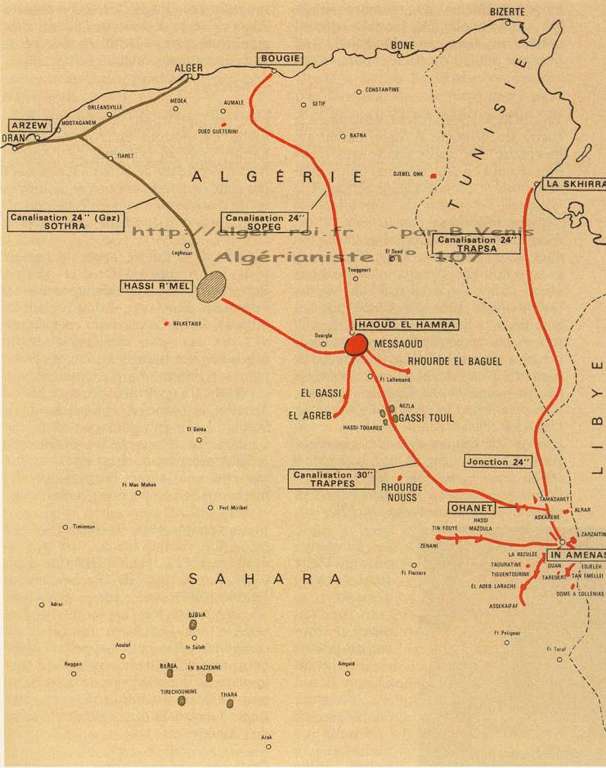

Canalisations et gisements sahariens (coll. particulière). |

De nouvelles recherches

Vers 1920, Marius Dalloni, titulaire de la

chaire de géologie d'Alger, établit un inventaire des traces

confirmées d'hydrocarbures en Algérie dans un mémoire

intitulé " La géologie du pétrole et la recherche

des gisements pétrolifères en Algérie ".

D'après ses conclusions, l'effort d'exploration sera long et coûteux;

en effet à cette époque, les méthodes de prospection

géophysique n'existent pas encore. Selon André Rossfelder,

Marius Dalloni étant plus préoccupé par ses ambitions

politiques, " la place du vrai patron était tenue par un

jeune professeur énergique nommé Robert

Laffitte ". Selon ce dernier " plus grandes

sont les étendues et les épaisseurs des terrains sédimentaires,

plus grandes sont les chances d'y rencontrer l'heureuse combinaison de

toutes ces conditions et d'y trouver de beaux gisements. Ainsi l'Algérie,

avec sa vaste couverture sédimentaire, plusieurs fois celle de

l'Hexagone français, doit nécessairement receler de grandes

ressources pétrolières " (

ROSSFELDER (André), Le onzième commandement, éd.

Gallimard, 2000.).

Le gouvernement de Vichy aussi s'est demandé si l'on pouvait espérer

trouver du pétrole en Algérie. Gaston Bétier, le

directeur des Mines de l'époque s'adresse à Robert Laffitte

afin qu'il prépare un rapport sur la présence éventuelle

de pétrole en Algérie. Robert Laffitte croit au potentiel

de l'Algérie, notamment dans le Sahara. Embarrassé par cette

demande qui risque de tomber en de mauvaises mains en cette période

d'occupation, il décide de laisser traîner.

À la fin de la guerre, après un passage sous les drapeaux

dans la Marine, Robert Laffitte a envie de reprendre ses recherches. Pour

cela, il doit convaincre Armand Colot, le nouveau chef du service des

recherches minières d'Algérie, ingénieur des mines,

d'orienter résolument son programme d'exploration vers le pétrole.

Il a également retrouvé Michel Tenaille, un ancien camarade

de la Sorbonne, devenu géologue au Maroc. Ce dernier a découvert

des schistes dans le Sahara marocain et est une des rares personnes à

avoir l'expérience des méthodes de prospection géophysique.

En novembre 1946, la SN REPAL est créée. Son capital est

couvert à parts égales par le budget du Territoire et par

celui du Bureau de Recherches de Pétrole (BRP), créé

l'année précédente afin de promouvoir l'exploration

de l'ensemble des territoires français. Pour compléter le

trio, on fait appel à Fernand Leca, technicien des forages. Pour

tenir la place de la présidence de la société, il

faut un haut fonctionnaire, on nomme Roger Goetze, le directeur des finances

de l'Algérie.

Quelques semaines après la fondation de la SN REPAL, MM. Laffitte

et Tenaille présentent, sans succès, leurs arguments pour

une marche vers le sud au comité géologique du BRP. Pour

ce dernier, les Territoires du Sud se montrent hors de portée financière

et pratique et sans intérêt évident.

Un programme de travail est établi sur dix ans. Tout d'abord, le

bassin du Chéliff, ensuite la bordure sud de l'Atlas saharien,

puis les bassins des Hautes-Plaines et du Sud-Constantinois et enfin les

grands espaces au-delà. La SN REPAL débute donc son activité,

l'été 1947, en s'attaquant au Chéliff.

Quant à André Rossfelder, ne voulant pas intervenir dans

le programme de la SN REPAL, il décide d'aller voir du côté

de Sidi-Aïssa et Guétérini et fonde la RAFAL (RAFfineries

ALgériennes) en janvier 1948.

Le rapprochement des deux sociétés

Pourtant, ces deux sociétés vont se rapprocher assez rapidement.

Dès décembre 1947, la SN REPAL avait déposé

une demande de permis exclusif " couvrant un vaste périmètre

sur le flanc sud du Titteri et absorbant Guétérini ".

Ce permis portait le nom de " Sidi-Aïssa ".

Cette région ne figurait pourtant pas dans les plans immédiats

de la SN REPAL mais voyant que la RAFAL s'y intéressait, elle dut

se dépêcher de déposer sa demande de permis. La SN

REPAL désirant trouver un accord avec la RAFAL lui soumet une offre.

Elle lui propose de faire l'apport de son permis " Sidi-Aïssa

" à une société constituée à parts

égales entre SN REPAL et la RAFAL. L'effort de recherches est partagé

par les deux sociétés, la RAFAL conservant le raffinage

du pétrole. Cependant, la décision appartient à Pierre

Guillaumat, initié au monde international du pétrole par

Louis Kaplan de la Shell et considéré à l'époque

comme " le maître du pétrole français ".

Après un passage à la DGER (Direction Générale

d'Études et de Renseignements), il devient par la suite patron

de la DICA, du BRP et de la RAP (Régie Autonome des Pétroles)

et occupe également une place d'administrateur à la CFP.

Peu après la rencontre entre les dirigeants des deux sociétés

et leur décision d'en constituer une seule, les pouvoirs publics

autorisent la RAFAL à creuser de nouveaux puits à Guétérini

jusqu'à une profondeur maximale de 40 m et à disposer librement

du produit. D'après André Rossfelder, " c'était

le signe qu'un jour, si le pétrole était là et si

nous nous tenions bien, la RAFAL verrait son projet inscrit au Plan d'Industrialisation

de l'Algérie ".

Finalement, en septembre 1948, un protocole d'accord est conclu entre

les deux sociétés. Roger Goetze signe pour la SN REPAL et

André Rossfelder pour la RAFAL. Les deux sociétés

constituent donc, à parts égales, la Société

des Pétroles d'Aumale (SPA). Elle reçoit de la SN REPAL

le permis de " Sidi-Aïssa " et bénéficie

de ses services de recherches et de forages. La RAFAL obtient une option

sur la production éventuelle et est " chez elle " dans

le sous-sol jusqu'à 40 m de profondeur. Au-dessous de cette limite,

c'est le domaine de la SPA. Après une cinquantaine de forages improductifs

dans le Chéliff, la SN REPAL décide d'abandonner la région

au profit de Guétérini où elle fait venir tout son

matériel lourd.

Les recherches se portent sur le Sahara

En novembre 1948, Robert Laffitte et dans

le désert afin de voir si le Sahara Michel Tenaille partent en

expédition recèle, comme en est persuadé M. Laffitte,

du pétrole. La plupart des grands patrons du pétrole français

sont alors très sceptiques quant à sa présence éventuelle

dans l'extrême sud de l'Algérie. Même les Américains,

après des mois de recherches dans le Sahara, avaient conclu à

une absence de pétrole dans cette région. Le but de ce périple

était de convaincre MM. Menchikoff et Bruderer, deux de leurs amis

géologues, dont les opinions avaient un poids assez important à

Paris et donc aux directions du BRP et des autres sociétés

pétrolières françaises. La confiance de M. Menchikoff

permettrait ainsi à la SN REPAL de passer à la phase saharienne

de son plan décennal. MM. Laffitte et Tenaille rentrent confiants

de leur voyage saharien. Leurs observations leur ont permis de déceler

des schistes noirs siluriens non altérés dont l'analyse

va confirmer la richesse en pétrole libre. Cependant ces signes,

bien qu'encourageants, ne sont pas assez spectaculaires pour convaincre

les autorités parisiennes.

L'armée leur a été d'un grand secours. En février

1949, lors d'une grande conférence marquée du secret militaire,

il est décidé d'améliorer l'organisation et le développement

stratégique de l'Afrique française; l'Algérie en

est la première étape. Un projet ambitieux est envisagé:

on imagine des centrales thermiques, des usines chimiques, des arsenaux,

un complexe sidérurgique et minier... Pour mener à bien

ce projet, le charbon seul comme source d'énergie est jugé

trop insuffisant, des découvertes de pétrole dans le Sahara

algérien résoudraient tout. Cette conférence est

l'un des éléments déclencheurs des recherches de

pétrole au Sahara. De plus, signe encourageant, après des

forages débutés en décembre 1948, le pétrole

vient de jaillir à Guétérini.

Grâce à cette première découverte, la SN REPAL

voit son budget de recherches augmenter et la RAFAL gagne sa place au

sein du plan d'industrialisation de l'Algérie. À cette époque,

quatre expéditions partent vers le Sahara. La première dans

la Soura et la région de Béchar; la deuxième au sud

d'In Salah; la troisième au sud d'Ouargla et la quatrième

dans le Nord-Sahara.

En 1950-1951, la géologie algérienne connaît un grand

essor. De nombreuses thèses sont traitées sur le sujet et

beaucoup de jeunes étudiants désirent se rendre sur les

lieux de recherches pour se rendre compte de ce qu'il en est. De plus,

en 1951, la Royal Dutch Shell décide de rejoindre la SN REPAL et

la CFP. C'est en 1952 qu'on décide d'implanter le premier forage

du désert, près de l'oasis de Berriane, au nord de Ghardaïa

sur une ligne sismique; on le nomme " BE1 ". Ce forage, bien

que difficile à conduire, confirmait l'idée de départ

de MM. Laffitte et Tenaille selon laquelle plusieurs formations géologues

étaient favorables à la présence de pétrole

dans cette région. Il faudra tout de même attendre trois

ans pour que les premières découvertes de gaz se produisent,

et quatre pour le pétrole.

Les découvertes de pétrole au Sahara

Les résultats les plus prometteurs suite aux nombreuses prospections

françaises sur l'étendue de son territoire concernent le

Sahara, où l'on découvre en 1954 au djebel Berga, au sud-ouest

d'In Salah, du gaz. Puis en 1955, jaillit du pétrole à Edjeleh,

près de la frontière sud-tunisienne, sur un périmètre

concédé à la CREPS. En 1956, à Hassi-Messaoud,

le gisement a une telle importance - André Rossfelder l'a appelé

le " monstre " - que certains responsables de la DICA envisagent

l'avenir pétrolier de la France avec un certain optimisme. Plusieurs

sociétés, notamment la CFP-Algérie, Shell et des

filiales du BRP et de la RAP, avaient conduit des travaux de prospection,

par le biais de la SN REPAL, dans le désert à partir des

années cinquante.

Cependant, au moment où surviennent ces découvertes, les

prospecteurs sont sur le point de perdre espoir. En décembre 1955,

le forage d'HassiMessaoud, nommé " MD-1 " est envisagé

à la SN REPAL, comme le forage de la dernière chance. Pourtant

MM. Laffitte et Tenaille y croient toujours. Enfin, en mai 1956, les premiers

signes de pétrole apparaissent dans le forage " MD-1 ".

Dès juillet, grâce aux méthodes de géophysique,

on savait qu'on pouvait s'attendre à une découverte de premier

ordre. Le deuxième grand succès de la SN REPAL a lieu dans

les puits d'HassiR'Mel, nommés " HR-1 ", dans lesquels

on trouve d'importantes réserves de gaz - l'une des plus importantes

du monde - en novembre 1956. Ces deux lieux sont très importants

économiquement car, outre les réserves d'hydrocarbures qu'ils

recèlent, ils se situent dans le nord du Sahara, donc à

une distance plus proche de la mer qu'Edjeleh par exemple. Les coûts

de transport s'en trouvent donc réduits. Fin 1956, on découvre

également du pétrole à Tiguentourine. Ces découvertes

redonnent confiance aux autorités françaises. Le nombre

de forages augmente comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous.

|

Évolution de la recherche

pétrolière au Sahara - 1952-1959

(nombre de kilomètres forés) (D'après l'ouvrage de Louis Blin, L'Algérie, du Sahara au Sahel, p. 85.) |

|

|

1952

|

1,5

|

|

1953

|

3,9

|

|

1954

|

30,7

|

|

1955

|

37,9

|

|

1956

|

62,6

|

|

1957

|

121,4

|

|

1958

|

228,2

|

|

1959

|

309

|

À la fin de l'année 1957 à

Hassi- Messaoud, on annonce le chiffre de 7 millions de tonnes de ressources

en place. Selon Robert Laffitte, devenu doyen de la faculté des

sciences d'Alger, les ressources peuvent être multipliées

par quatre ou cinq, dont la moitié est récupérable,

soit une capacité totale de production de l'ordre d'un milliard

et demi de tonnes.

En 1958, on construit une conduite - un pipeline - permettant d'acheminer

le pétrole d'Hassi-Messaoud jusqu'à Bougie, qui devient

alors un grand port commercial.

* *

Désormais, le Sahara accapare l'attention

à la fois du grand public et des pétroliers. On fait la

queue devant les banques pour souscrire aux actions émises par

les différentes sociétés de recherche pétrolière.

Les capitaux privés relaient ainsi l'État car ils sont assurés

de retirer des profits élevés des investissements publics

utilisés pour forer et explorer le sous-sol saharien. L'épargne

française contribue à ce succès en investissant des

sommes importantes dans les différentes sociétés

REP.

La cause de ces investissements est politique. En 1956, un tiers de l'énergie

consommée en France était d'origine étrangère

(car la France, depuis 1945, payait une part importante de ses importations

pétrolières en dollars ou en livres, ce qui alourdissait

sa balance des paiements et rendait le franc plus fragile face à

ces deux monnaies), et le pétrole fournissait 35 % de l'énergie

mondiale. À partir de 1954, l'économie française

rétablie grâce au plan Marshall, connaît une période

de très grande croissance qui lui permet d'envisager de se dégagern

de la dépendance américaine qu'elle connaissait jusque-là.

Le député Pierre Cornet écrivait en 1947: "

la clé de la mise en valeur de l'économie est l'énergie

". En d'autres termes, l'avenir de l'économie repose sur le

pétrole qui est alors considéré comme la source d'énergie

idéale. L'État reprend alors en main la prospection pétrolifère

au Sahara de façon à mobiliser ses ressources en hydrocarbures

au profit de l'économie française.

On peut voir dans le tableau ci-dessous, l'évolution des investissements

dans les hydrocarbures sahariens. On peut également noter leur

nette augmentation à partir de 1956 - année des premières

découvertes importantes de pétrole - et leur croissance

dans les années qui suivent.

|

Investissement dans les hydrocarbures

sahariens - 1952-1960

(milliards d'anciens francs) (D'après l'ouvrage de Louis Blin, op. cit., p. 85.) |

|

|

1952

|

0,396

|

|

1956

|

12

|

|

1957

|

20

|

|

1958

|

80

|

|

1959

|

140

|

|

1960

|

200

|

Depuis sa création, le BRP a su investir

dans les techniques les plus modernes d'investigations géologiques

et a su s'associer au Sahara avec des partenaires comme la Shell ou le

gouvernement général de l'Algérie. Roger Goetze,

le président de la SN REPAL, a compris l'action à mener.

Par ailleurs, la CFP a créé, au moment opportun, une filiale

algérienne, la CFP-Algérie qui a participé, bien

que tardivement, à la prospection saharienne.

Plus tard en 1958, une fois établi le Code Pétrolier Saharien,

une fois surtout que l'on est assuré d'avoir du pétrole

et du gaz, plusieurs sociétés étrangères demandent

et obtiennent des permis de recherches sur le sol algérien.

De 1956 à 1962, le domaine des sociétés étrangères

passe, dans le Sahara algérien, à 149 200 km2 en 1961, soit

en gros 1/3 à 1/4 du domaine concédé, le reste est

aux mains de sociétés à capitaux français.

Les découvertes de gaz et de pétrole au Sahara incitent

les dirigeants français à modifier la vieille loi sur le

domaine minier datant de 1810; différents décrets distinguent

dorénavant les gisements d'hydrocarbures des mines proprement dites.

Les concessionnaires se voient accorder un permis de recherche pour une

durée de cinq ans, au bout desquels le permis est reconduit mais

en diminuant la superficie de la concession. Une fois le gisement de pétrole

découvert, le concessionnaire obtient un permis d'exploiter de

cinquante ans. Il doit alors verser une redevance à l'État

fixée à 12,5 % (en nature).

|

Chronologie des découvertes

de pétrole dans le Sahara algérien:

|

|

|

1955

|

Edjeleh

|

|

1956

|

Hassi-Messaoud, Tiguentourine

|

|

1957

|

M'Bega

|

|

1958

|

Zarzaitine, M'Bega

|

|

1959

|

El Gassi elAgreb, Hassi-Mezoula

|

|

1960

|

Ohanet

|

|

1961

|

Gassi Toul, Tin Emelleh

|

|

1962

|

Askarène, Guelta Ghourde

el-Baguel

|

Ces découvertes bénéficient

d'investissements importants, 6 140 M/NF-1962, selon l'UCSIP, pour le

seul Sahara sur un total de 10 548 M/NF (soit 58,2 %). Le Sahara, à

partir de 1951, a absorbé une part importante des crédits

du premier plan quinquennal (1950-1955), 18 040 M/F (soit 36 %). Toujours

selon l'UCSIP, le Sahara aurait reçu environ 40 MM/F pour les années

1951-1955.

Cette région est donc avantagée par rapport à l'Afrique

noire. En effet, au Sahara, plusieurs sociétés explorent

le sous-sol : SN REPAL (Voir plus haut

dans la partie De nouvelles recherches, l'historique de la SN REPAL.),

CREPS (liée à la Shell), CFP-Algérie, SNPA, alors

qu'en Afrique noire, seuls le BRP et la RAP le font. Il en est de même

pour la longueur des forages, sur 1 000 m de forages entre 1950 et 1967,

387 m l'ont été en Algérie (et principalement au

Sahara) contre 101 m en Afrique noire (Gabon, Congo).

Cependant, ces découvertes ont lieu dans une conjoncture politique

délicate. En effet, en Algérie, les nationalistes du Front

de Libération National (F.L.N.) ont déclenché le

1er novembre 1954, une insurrection qui affecte le nord du pays, obligeant

la France à envoyer d'abord l'armée de métier, à

peine revenue d'Indochine, puis le contingent.

Cette guerre qui n'ose pas dire son nom n'aura que peu de répercussions

sur l'exploration et la mise en valeur du pétrole saharien.

Ces découvertes au sud ainsi que les révoltes nationalistes

incitent les responsables à abandonner les forages au nord. La

production de pétrole en France et dans les territoires coloniaux

est à peine supérieure à 1 M/t en 1955.

Le problème administratif du Sahara

Jusqu'en 1962 et pour l'administration française

en Algérie, le Sahara fait partie des " territoires du sud

". Mais le Sahara est limitrophe de l'Afrique noire (AOF et

AEF); faut-il le constituer en entité séparée, nationale,

dépendant de l'administration française - thèse de

Paul Reynaud, Edgar Faure et Pierre July - ou en faire un organisme économique

spécifique, c'est la thèse que Paul Alduy et l'Ivoirien

Félix Houphouët-Boigny défendent à l'Assemblée

nationale en 1956? Ils y rappellent qu'entre 1947 et 1950, la France avait

créé un Comité des zones industrielles africaines

animé par E. Labonne avec un Bureau d'organisation des ensembles

industriels africains qui avait partagé le Sahara en plusieurs

zones industrielles à vocation stratégique et économique

pour le mettre en valeur. En 1952, Pierre July dépose un projet

de loi visant à constituer une circonscription administrative autonome:

" l'Afrique saharienne française ". Cette circonscription

engloberait les parties sahariennes de l'AEF, de l'AOF et de l'Algérie.

Les textes parlementaires tendant au remembrement et à la mise

en valeur du Sahara s'accumulent: trois en 1952, sept en 1953, cinq en

1954, un en 1955, cinq en 1956 (Voir

l'ouvrage de Pierre Cornet, Sahara, terre de demain.).

Le 10 janvier 1957, une loi crée l'Organisation Commune des Régions

Sahariennes (OCRS) (L'article 1 déclare:

" Il est créé une OCRS dont l'objet est la mise en

valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones

sahariennes de la République Française et la gestion de

laquelle participent l'Algérie, la Maurétanie, le Niger

et le Tchad ". En 1959, 1'OCRS signe des accords avec les républiques

du Niger et du Tchad.), devant regrouper les parties sahariennes

des territoires sous domination française. Quelques mois plus tard,

en avril, les territoires du sud deviennent deux " départements

sahariens ". En juin est mis en place le ministère du Sahara

dont le premier titulaire est le socialiste Max Lejeune.

En novembre 1958, une ordonnance appelée le Code pétrolier

saharien définit les modalités d'exploitation au Sahara.

Les sociétés étrangères associées à

des sociétés françaises auront le droit de s'y implanter

et devront satisfaire aux conditions suivantes: réaliser un minimum

de dépenses de prospection et de travaux; acquitter les redevances;

concession de prospection et d'exploitation à durée limitée;

affectation de la production en priorité au ravitaillement de l'OCRS

et de la zone Franc.

En janvier 1959, ce ministère rattaché au premier Ministre

(Michel Debré) voit ses fonctions modifiées par la réforme

de l'OCRS, réalisée par l'ordonnance du 4 février

1959 et le décret du 21 mars de la même armée. De

Gaulle enlève ainsi au délégué général

ses attributions militaires.

Le 5 février 1960 enfin, le Sahara et les DOM TOM sont regroupés

au sein d'un même ministère d'Etat. Le Sahara avait élu

quatre députés, en octobre 1958, fermement opposés

au F.L.N.

Mais toutes ces évolutions du statut administratif du Sahara ont

lieu dans un climat de guerre d'indépendance. Très vite,

en 1962, lorsqu'il est question de l'indépendance de l'Algérie,

il se retrouve au coeur de nombreuses négociations - lors des accords

d'Évian notamment - entre l'État français et le F.L.N.,

les deux parties souhaitant conserver les richesses pétrolifères

que cette région recèle en abondance.

Les accords d'Évian

Le Sahara, parce qu'il regorge de richesses,

est l'un des points les plus difficiles dans les négociations entre

la France et les dirigeants du F.L.N. Ces négociations ont lieu

à Melun, Lucerne, Neufchâtel et enfin à Évian.

Déjà en août 1956, les dirigeants du F.L.N., lors

de leur réunion dans la vallée de la Soumam, fixent le cadre

des négociations avec la France : " Limites du territoire

algérien (limites actuelles y compris le Sahara algérien...)

". Pour Ferhat Abbas, premier président du G.P.R.A. (Gouvernement

provisoire de la République algérienne), " le pétrole

saharien appartient à l'Algérie ".

Dès le mois de décembre 1959, le G.P.R.A. affirme à

Tunis: " Sur le plan économique, [le G.P.R.A.] est prêt

à faire toutes les concessions qui sauvegardent la souveraineté

de l'État. Il accepte l'intégration de l'Algérie

à la zone Franc et à un accord pétrolier favorable

aux intérêts français ". À Melun,

les Français séparent le Sahara de l'Algérie, mais

les délégués du F.L.N. refusent cette dissociation.

Peu après, en février 1961 à Lucerne, deux points

de vue s'opposent. Georges Pompidou et B. de Leusse, d'une part, disent

que " la France ne renoncera pas à ses investissements

" et que les Algériens " ne trouveront de l'argent

qu'avec la coopération française ". D'autre part,

A. Boumendjel et M. Boulahrouf avancent l'argument géographique

selon lequel " l'Algérie est composée de l'Atlas

tellien, des Hauts Plateaux et du Sahara " et ils " ne

voient donc pas pourquoi, lorsque l'Algérie verrait son indépendance

enfin reconnue, son relief changé du même coup miraculeusement!

L'Algérie est une et indivisible " (Déclaration

faite à France Observateur le 9 février 1961.).

En mars 1961 à Neufchâtel, les Algériens prônent

toujours " l'intégrité du territoire ",

pour eux " le Sahara n'est pas un territoire à part

". Les autorités du G.P.R.A. affirment: " Dans la

mesure où ces compagnies [étrangères] sont prêtes

à respecter la souveraineté algérienne au Sahara

algérien, nous sommes prêts, quant à nous, à

envisager les modalités d'accord, d'échange et de libre

coopération assurant les intérêts réciproques

des parties en présence " et " Il y a un point

sur lequel nous ne pouvons et ne pourrons jamais céder, c'est celui

de l'intégrité de notre territoire, c'est-à-dire

la reconnaissance que le Sahara fait partie intégrante de l'Algérie

".

Le 5 septembre 1961 lors d'une conférence de presse, le général

De Gaulle rappelle que l'Algérie indépendante, associée

à la France, aura vocation de revendiquer le Sahara. À partir

de novembre, de nouvelles conversations secrètes ont lieu à

Évian, puis aux Rousses dans le Jura; le Sahara en demeure le sujet

de discorde. Pour le F.L.N., si la France accepte la souveraineté

de l'Algérie sur le Sahara, il confirmera les avantages garantis

par le Code pétrolier saharien aux sociétés françaises

et étrangères.

Ils sont signés le 20 mars 1962 après qu'un " cessez-le-feu

" ait été consenti par les deux parties le 19 mars

1962.

Cependant, ce " cessez-le-feu " n'est pas respecté par

le F.L.N. qui, à partir de cette date, commettra dans les populations

civiles, les plus grands massacres de la guerre d'Algérie.

Lors de la signature des accords d'Évian, il est convenu que "

l'Algérie et la France s'engagent à coopérer pour

assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses

du sous-sol saharien ". L'Algérie obtient le rattachement

de la région saharienne à son territoire. La France, ainsi

que les sociétés pétrolières implantées

au Sahara, quant à elles, conservent " les droits attachés

aux titres miniers et de transport accordés par la République

française en application du Code pétrolier saharien ",

par contre, aucun " nouveau droit exclusif de recherche sur des

surfaces non encore attribuées " ne sera délivré.

De plus, les besoins du peuple algérien en hydrocarbures sont prioritaires

sur les exportations. L'Algérie s'engage également à

" ne pas porter atteinte aux droits et intérêts des

actionnaires, porteurs de parts ou créanciers des titulaires de

titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises

travaillant pour leur compte ".

Nous verrons que ces accords ne seront pas respectés par l'Algérie

qui, dès 1965, établira de nouveaux accords réduisant

les droits accordés précédemment à la France

lors des accords d'Évian.