MAI 1993

Pourquoi ce livre… ???

En plaisantant, j'ai dit, il y a une dizaine d'années à

mon petit-fils MATTHIEU, que j'écrirai un best-seller intitulé

: " L'HOMME QUI VA VERS L'OUEST. "

Il y a peu de temps, MATTHIEU, un jour de NOEL, m'a remis

en cadeau, bloc-notes, crayon et gomme en me disant : " Voilà

de quoi écrire ton livre. "

Mis au défi, j'ai écrit ces quelques pages.

Quant au best-seller ! ………………………

Quelques précisions...

La première partie de mon livre se passant avant ma naissance,

je l'ai imaginée en me rappelant ce que j'ai pu entendre autour

de moi.

La deuxième partie par contre, ce sont mes propres souvenirs. Ils

me sont revenus lentement page après page.

Merci, écrire ce livre cela m'a permis de revivre quelques mois de ma vie d'enfant, une tranche de vie que j'ai appréciée.

La ville française d'ALGER s'est édifiée après

1830, entre les hauteurs de la Casbah, ville arabe et la mer. ALGER s'étendit

par la suite vers l'ouest, formant le quartier de Bab-el-Oued (porte de

la rivière) du nom des fortifications arabes qui existaient avant

1830, au bord d'un petit cours d'eau qui descendait des collines de la

Bouzareah.

Là, s'établirent les premières familles françaises,

ainsi que les émigrants des pays méditerranéens :

Espagnols, Italiens, Maltais etc. Bab-el-Oued devint le grand quartier

populaire d'AlGER, puis les familles plus aisées allèrent

habiter au fur et à mesure des constructions, les quartiers situés

à l'est de la ville.

À Bab-el-Oued s'unirent en 1912, Michel, fils de Pierre Michel VENIS, et Antoinette BRU, familles modestes et bien connues dans ce quartier.

C'est qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Les parents d'Antoinette comme ceux de Michel habitaient le quartier, disons le village, de Bab-el-Oued qui était alors en fait, le cœur d'Alger.

Bab-el-Oued était peuplé d'ouvriers et de petits employés de nationalité d'origines diverses. Tout ce petit monde fraternisait, se connaissait, s'interpellait dans les rues, et de fenêtre à fenêtre ou de balcon à balcon, car souvent les rues n'étaient pas larges. Ces conversations entre voisins favorisaient les amitiés entre famille mais cela n'allait pas toujours dans le bon sens. Du fait du caractère latin de cette population, à la fois hospitalier et généreux, emporté et jaloux, faisait que des petits conflits et disputes pouvaient se produire quelques fois. Le plus souvent ces différends se terminaient rapidement devant un apéritif et une quémia, et les relations interrompues reprenaient normalement.

Pendant les mois d'été du fait de la chaleur fatigante et

humide de la journée, les gens prenaient l'air, le soir après

dîner. C'est-à-dire qu'ils s'installaient sur les balcons

en famille, les conversations portaient sur ce qui avait pu se passer

pendant la journée, soit à la maison avec les enfants, soit

au chantier ou à l'usine pour le père. D'autres, s'asseyaient

devant la maison sur le trottoir avec les voisins, et c'était les

papotages pas forcément méchants, mais…Beaucoup d'autres

gens, surtout les plus jeunes, préféraient se promener dans

les rues. La plus fréquentée étant l'avenue de la

Bouzareah, l'artère la plus importante, entre les 3 horloges et

la rue Guillemin.

Les jeunes aimaient rire et plaisanter avec les filles qu'ils croisaient, mais tout cela restait correct. Les parents des filles n'étaient pas loin et surveillaient tout ce petit manège, seules les oeillades discrètes étaient possibles. Les aller et retour se continuaient dans un brouhaha de rires et de discussions jusque vers les 21 heures. Tout le monde rentrait à la maison en se donnant rendez-vous pour le soir suivant. Les rues redevenaient alors désertes jusqu'au lendemain matin.

Beaucoup d'idylles naissaient pendant ces promenades et se terminaient par un mariage.

Le matin, le train-train habituel reprenait. Les hommes rejoignaient le chantier, l'usine ou le bureau. Les femmes s'occupaient des enfants, de la cuisine et du ménage, et tout d'abord, du marché.

Il faut dire que les marchés publics étalent

nombreux, et installés tous les jours, comme ceux de la Lyre et

de l'Agha, celui de Bab-el-Oued était très renommé.

Il était situé sur la place des 3 horloges et dans les rues

avoisinantes. Ces 3 horloges, nom qui est resté comme le symbole

de Bab-el-Oued, étaient en tait qu'une horloge à trois cadrans

en triangle, placée au haut d'une colonne on fonte.

Le marché, c'était pour une femme quelque chose de normal,

d'habituel et même d'indispensable, non pas seulement pour les besoins

de la cuisine, mais pour retrouver des personnes qu'on avait envie de

rencontrer, notamment des membres de la famille qui habitent très

souvent dans le même quartier, d'avoir ainsi de ses nouvelles et

pour avoir aussi des nouvelles d'amis et de voisins. Pour certaines femmes,

le marché est absolument nécessaire : cela leur permet de

connaître tous les potins du quartier …et de les alimenter

copieusement ! Le marché quotidien était si important, que

le matin, après le bonjour, c'était: " Es-tu déjà

allé au marché ? "

Ce marché de Bab-el-Oued était très étendu.

Comme dans tous les marchés algérois, on y trouvait de tout

: fruits, légumes, fleurs, poissons, le tout d'une fraîcheur

exemplaire et prêt pour la consommation car les légumes,

les fruits étaient cueillis peu de temps avant, le poisson était

péché dans la nuit.

Certains marchés sont renommés en France pour leur couleur

régionale, dans le midi surtout, mais rien de comparable avec ceux

d'Algérie.

Pas de femmes parmi les commerçants tous arabes. Ils vantent leur

marchandise à hauts cris: " Rigardi, madame, li belles carottes,

Ii belles patatas, pas chères.

- qui ci qui veut li oranges comme di miel, goutis ci ti veux !

- La belle sardine ! " etc., etc.…

Le fait est que tout cela était tentant. Sur les étals,

on voyait sardines, crevettes fraîches pêchées de la

nuit, les oursins encore vivants qui se déplaçaient en remuant

leurs épines.

Pas de prix affiché, il fallait le demander:

" Combien tes tomates ?

- 3 francs le kilo.

-C'est trop cher.

-Comment c'est trop cher ? ! Regarde comme elles sont fraîches,

tu trouves pas mieux ailleurs, tu peux chercher. Combien tu veux ?

-2,50 !

-Allez, 2,80 et tu fais une bonne affaire. "

Le marchandage était habituel, d'autant plus que le prix initial

était majoré pour pouvoir accepter un prix inférieur.

Mais revenons à Antoinette et à Michel.

Michel, enfant d'une famille nombreuse, 4 filles plus âgées : l'aînée, Joséphine, puis Marie, Rosine, Jeanne, et un frère plus jeune, Pierre.

Michel fréquenta l'école communale de la rue Franklin pendant 2 ou 3 années pour savoir un peu lire et écrire. Puis son père décida que Michel serait plus utile on apprenant un métier que de continuer à aller à l'école. Michel accepta volontiers. Pour lui c'était un peu la liberté, il voulait travailler et ramener un peu d'argent à sa famille, comme le faisaient beaucoup de ses copains. Un maçon voisin l'engagea pour quelques sous par jour comme apprenti. Ce début lui sembla très dur, tous les travaux fatigants lui étaient réservés, mais ce travail lui plu et c'est ainsi que Michel devint maçon.

Antoinette était la plus jeune de 3 enfants de la famille BRU. L'aînée Manuelle, et la cadette Salvador. Comme il était fréquent à cette époque, les parents n'envoyaient pas souvent leurs enfants à l'école, et encore moins souvent les filles. On considérait que les filles étalent destinées, relativement jeunes au mariage, après avoir trouvé un mari qui pouvait leur assurer un avenir, un avenir de mère et de ménagère. Elles devaient élever leurs enfants, souvent nombreux, tout en s'occupant des corvées habituelles de la maison. Le mari, lui, devait assurer à sa famille les revenus nécessaires.

Donc Antoinette échappa avec plaisir aux heures de classe et très jeune fut embauchée à I'usine de cigarettes voisine, rue Léon Roches.

D'un caractère très gai, aimant plaisanter, l'ambiance de la fabrique lui convenait totalement. Ça n'était que rires et blagues entre les filles très nombreuses dans les ateliers : il fallait souvent l'intervention des contremaîtres pour les faire revenir à plus de calme.

A la sortie, il fallait entendre les cris et rires de toute cette jeunesse, ces adolescentes entre 15 et 18 ans. Quelques "crêpages de chignons " parfois, avaient lieu pour des motifs futiles.

Le soir, des garçons attendaient ces sorties. Des plaisanteries s'échangeaient entre les groupes de filles et de garçons : beaucoup d'unions eurent comme origine les sorties des cigarières.

Antoinette, elle, était assez surveillée par l'une ou l'autre de ses sœurs, comme d'ailleurs la plupart des filles. Les parents étaient assez sévères et jamais bien loin de leurs enfants.

Et puis elle fit la connaissance d'un garçon, Michel, qui habitait rue Condorcet prés de la fabrique. Michel travaillait déjà comme maçon, il était d'un caractère timide et c'est au cours d'une commission chez un commerçant qu'ils se virent pour la première fois. Antoinette alors profitait des commissions à faire pour essayer de revoir Michel. Puis elle mit au courant sa sœur Salvador à qui elle pouvait raconter ses petits secrets : Salvador devint sa complice. Grâce à elle les deux familles se rencontrèrent. Ce qui permettait à Michel et Antoinette de se revoir.

Puis tout devint plus clair. On comprit que Michel et Antoinette étalent amoureux l'un de l'autre. Alors commença la période de 'fréquentation'. On appelait fréquentation, le fait, pour deux amoureux, deux fiancés, l'autorisation de pouvoir se rencontrer seuls tout en étant surveillés, de se mieux connaître et préparer leur avenir ensemble. Le mariage fut fixé et, un samedi, à l'Église de Bab-el-Oued, la cérémonie eut lieu devant les deux familles, les nombreux voisins et amis.

CHAPITRE DEUX

Ils ont en 1913 leur premier enfant, un garçon prénommé Michel, prénom du père et du grand père comme le voulait la coutume. Cet enfant décède de la diphtérie à I'âge d'un an, maladie contagieuse relativement fréquente et que l'on ne savait pas très bien guérir à cotte époque.

On offrit à Michel et Antoinette un appartement rue Rosetti, une

conciergerie, ils ne paieront pas de loyer à la condition que Antoinette

s'occupe de l'immeuble, Ils acceptèrent et Antoinette cessa de

travailler à la fabrique.

La disparition du petit Michel avait beaucoup affecté les deux

jeunes époux. Ils avaient tellement attendu ce premier enfant,

et ne pouvaient comprendre ce coup du sort. Et puis la situation internationale

s'aggrava, et ce fut la déclaration de guerre entre la France et

l'Allemagne en 1914. Un autre souci : Michel pouvait être mobilisé.

Les deux sœurs d'Antoinette venaient souvent la voir et essayaient

de réconforter leur jeune, très jeune sœur. Elles l'aidaient

dans ses occupations journalières et essayaient de la distraire.

Michel lorsqu'il ne rentrait pas trop tard du travail, emmenait sa femme

rendre visite chez la famille aux alentours, et, parfois l'emmenait au

cinéma, cela lui changeait les idées.

Peu à peu, tout entra dans l'ordre. Puis Antoinette se retrouva

enceinte, et le 27 décembre 1915, la sage femme, Madame Doplane,

qui habitait l'immeuble voisin, et qui suivait régulièrement

l'évolution de la grossesse, aida Antoinette à mettre au

monde un nouveau garçon. On prénomma ce garçon, Sauveur,

du prénom de son parrain et oncle époux de Marie, a sœur

de Michel. Inutile de dire que Sauveur fit de nouveau entrer le bonheur

dans la maison.

Les mois passaient, Sauveur grandissait et trottinait. Son parrain et

sa tante Marie qui habitaient tout prés avenue du Frais Vallon,

passaient voir le petit et très souvent, l'emmenaient chez eux

pour la journée. Sauveur était très content de jouer

avec ses cousins et cousines. De retour, le soir, il essayait de raconter

ce qu'il avait fait dans la journée, ce qu'il avait mangé.

Parti tôt le matin, il tardait à Michel de

rentrer le soir pour embrasser le petit et jouer avec lui. Un soir, il

rentra un peu plus fatigué qu'à l'habitude.

" Bonsoir Michel, tu sembles fatigué, la journée s'est

bien passée?

-Pas trop bien non, enfin comme d'habitude. Monter des murs de briques

à longueur de journée, on a beau être habitué,

le soir cela se ressent dans les bras et les jambes. Quelques jours encore

et puis ce chantier s'arrêtera pour moi.

-Mais, tu devais travailler encore quelques jours ici, pourquoi t'arrêter

?

-C'est Gino qui va continuer : les murs sont finis, le crépi c'est

lui qui va le faire cette fois - ci. Moi, je dois aller remplacer Soldani,

tu sais le père du petit Francis qui joue quelquefois avec Sauveur.

-Ah! Oui, le petit bouclé, il est mignon ce gosse, et bien élevé.

Mais pourquoi remplacer Soldani ?

-Sa femme a averti le patron, il se sent fatigué. Depuis son retour

du front, il ne sent pas bien de temps on temps. Ses blessures le gênent

trop.

-Il n'a pas été soigné ?

- Oui, il va quelques fois à l'hôpital militaire, à

l'hôpital Maillot, cela va bien pendant quelque temps, et puis cela

revient.

-Et ce chantier, il est loin d'ici?

-Non, pas trop, avenue de la Bouzareah, prés du Boulevard Guillemin.

-Ah! Ce n'est pas loin, tu pourras venir déjeuner, au lieu d'emporter

ton couffin. Tu sais, préparer tous les matins ton cabassette,

ce n'est pas toujours facile.

-A propos Antoinette, qu'est-ce qu'il y a dîner ce soir, j'ai une

faim de loup.

-Je n'ai pas fait de soupe ce soir.

-Pourquoi?

-Ne t'affole pas, si je n'ai pas fait de soupe c'est qu'il en reste d'hier,

je n'en ai pas mangé à midi, et puis il y en a suffisamment

pour ce soir.

-Tu n'as pas fait que ça?

-Non, il y quelque chose que tu aimes bien, Sanchez, le voisin du 3e étage,

il est allé ce matin à la pêche avec un copain qui

a un bateau, ils ne sont pas allés bien loin, ils sont partis de

bonne heure. Mais chaque fois qu'il va à la pêche, il réveille

tout le monde à la maison et sa femme n'arrive plus à dormir

après son départ. Il est rentré cette après-

midi avec une bonne pêche, et comme sa femme est fatiguée

de manger du poisson, et qu'elle sait combien tu l'aimes...

-J'aime sa femme, … moi?

-Ne fais pas l'idiot, je parle du poisson .Comme elle sait que tu aimes

le poisson, elle m'en a

donné, regarde.

-Cela fait une bonne friture, il y a des oublades et des petits sars.

-Comme cela sent le frais! Tu les remercieras.

-Je vais les faire frire de suite, occupe-toi du gosse en attendant.

-Il ne t'a pas trop empêché de travailler aujourd'hui?

-Ta sœur Marie est passée ce matin en revenant du marché

et après s'être amusée avec le petit, elle m'a demandé

si elle pouvait l'emmener chez elle. Elle me l'a ramené cet après-midi.

Il paraît qu'il a bien mangé. Ta sœur aime beaucoup

ce petit, et Augusta aussi. Cela m'arrange qu'ils s'occupent de Sauveur.

Pendant ce temps-là, je peux faire le nettoyage des escaliers de

l'immeuble, je suis concierge, il faut bien que je le fasse. Nous ne payons

pas le loyer, c'est déjà ça de gagné. Apres

dîner, j'irai prendre un peu l'air dehors, sur le pas de la porte.

Il fait vraiment chaud aujourd'hui. On est en septembre et pas encore

de pluie. "§§§§§§§§§§§§§

Quand Michel avait un dimanche de libre, qu'il n'était pas obligé d'aller travailler, il s'occupait de bricolage à la maison : il y avait toujours quelque chose à faire, même parfois il cuisinait, et bien. Antoinette ne s'en plaignait pas, au contraire, cela lui permettait en allant chez l'épicier ou le boulanger, de discuter avec les voisines. Que de choses à raconter, et à entendre.. , il paraît que les concierges sont bavardes...

Ce que Michel préférait, c'était d'aller faire un petit tour dans les environs, autour du quartier, avec un cabriolet que lui prêtait quelquefois, Muscat, le laitier chez qui on allait chercher le lait le matin. Muscat avait en plus de ses vaches, deux chevaux qui lui permettaient de faire les livraisons dans le voisinage. La famille Muscat était d'origine maltaise, cette laiterie existait depuis une vingtaine d'année, le père s'occupait maintenant plutôt du ravitaillement en foin et paille pour les animaux, le fils Jean, de la traite des vaches aidée par sa femme, puis Jean avec la charrette faisait la tournée de livraison dans une bonne partie de Bab-el-Oued. Donc Michel, avec le cabriolet, aimait faire des petites randonnées, il allait parfois jusqu'à la Bouzareah. Il y avait une quinzaine de kilomètres, et le chemin caillouteux qui y menait, passait au travers de bois qui sentaient bon le pin. Et lorsque la chaleur était lourde dans la ville, il était agréable de circuler dans cette fraîcheur toute relative.

Il redescendait parfois par El-Biar, toute cette promenade se faisait au petit trot croisant les autres voitures et cabriolets des personnes qui se rendaient aux marchés voisins.

Antoinette ne le voyait pas partir avec son cabriolet

de gaieté de cœur. Elle était un peu

jalouse, elle aimait bien son Michel, son "Micalette ", comme

elle l'appelait. Car Michel était un beau brun, pas très

grand, mais ses beaux yeux marrons changeants et sa petite moustache le

rendaient très attirant. Le dimanche il mettait son costume gris,

un peu serré à la taille comme le voulait la mode, et coiffait

le canotier de paille, chapeau très porté à cette

époque. Sur son cabriolet il avait fière allure.

Quand il rentrait, que de questions lui posait Antoinette, elle voulait savoir qui il avait rencontré, est-ce qu'elle les connaissait, ou plutôt est-ce qu'elle " la" connaissait..., et Michel qui aimait plaisanter et surtout qui aimait bien la taquiner, lui laissait croire qu'il avait vu Germaine, Manuelle ou Conchita, toujours des amies d'Antoinette, ce qui n'arrangeait pas les choses, et après quelques petites discussions, tout cela se terminait par des embrassades. Ils étaient vraiment heureux.

Et encore plus heureux, lorsque Antoinette lui annonça, au cours de l'été 1917, qu'elle attendait encore un bébé, et cette fois-ci ce serait une fille !!! Et si c'était vrai ? Après deux garçons ce serait formidable !!!

L'hiver 1917 fût pénible, il faisait très froid. Michel qui travaillait le plus souvent à l'extérieur, souffrait de ce froid humide d'Alger, et les chaussettes de laine n'empêchaient pas les engelures aux orteils. Quand il arrivait à la maison, il prenait des bains chauds qui calmaient ses douleurs. Malgré les soins, ses engelures s'envenimaient, et au dispensaire proche il se faisait soigner.

Le 17 mars 1918, Madame Doplane, la sage femme, procéda

à la mise au monde une nouvelle fois, d'un autre garçon.

Une petite désillusion, une petite fille était tant attendue.

"Tu m'avais promis une fille, dit Michel en plaisantant,

- Tant pis ce sera pour la prochaine fois lui répondit Antoinette.

"

Il fallait donner un prénom au petit nouveau. Il

était tout trouvé, celui du père pour respecter la

tradition familiale, puisque le premier né qui avait la charge

de ce prénom, était décédé.

En mai Michel était baptisé à l'église de

Bab-El-Oued. On avait profité de la permission militaire de son

parrain, Victor Gardiola, qui était actuellement mobilisé

sur le "front" en

France. Victor était le mari d'une autre sœur de Michel, ou

Micalette, car il avait été décidé par Antoinette

de donner ce petit nom au père pour éviter des confusions

futures à la maison avec le fils. Sa marraine était Marinette

une jeune fille d'une troisième sœur de Michel, Joséphine.

Et enfin arriva la fin de la guerre, l'armistice était signé

en novembre 1918, ce fût la joie dans tout le pays.

La vie redevenait plus normale à Alger, les gens plus gais, les familles retrouvaient ceux qui partis, avaient eu la chance de pouvoir revenir.

Michel s'amusait beaucoup avec les enfants, le jeune Michel commençait à bien marcher à son tour d'où des soucis supplémentaires pour Antoinette occupée à l'entretien de l'immeuble.

Pour l'aider, la tante Marie gardait plus souvent chez elle le petit Sauveur, celui-ci toujours très heureux de pouvoir aller s'amuser avec ses cousins. D'autre part, les sœurs d'Antoinette passaient le matin après avoir fait leur marché, et restaient un moment avec le petit.

Le dimanche toute la petite famille allait se promener sur les boulevards, au bord de la mer, ou même à une des plages tout près soit Padovani, soit Matarèse ou encore ils allaient au cirque de passage, rire des clowns ou regarder les bêtes sauvages.§§§§§§§§§§§§§§

Le petit Michel avait maintenant près de 2 ans, quand Antoinette lui annonça qu'il allait avoir une petite sœur ou un petit frère. Un nouvel espoir d'avoir enfin une fille. Mais le plaisir de cette prochaine naissance fut tempéré par suite de l'état de santé de Michel, l'apparition de nouvelles blessures aux pieds. Il dut s'arrêter de travailler pour bénéficier de soins. Malgré ces soins donnés au dispensaire par les religieuses, les plaies continuaient à s'envenimer, et il fallut entrer Michel à l'hôpital de Mustapha. Les docteurs conclurent à une sorte de gangrène due à l'infection des engelures par le ciment, ce qu'on appelait alors, " la maladie du ciment ", assez fréquente. Et on dut procéder à l'amputation d'un pied.

Mais malheureusement Michel ne pouvait plus continuer à travailler, d'autant plus qu'il continuait à avoir mal. Cela n'arrangeait pas la situation matérielle du ménage. Antoinette reprit le travail à l'usine tandis que Michel s'occupait des enfants et de la cuisine. Heureusement, il avait un bon tempérament, un très bon moral, du moins il voulait le faire croire.

Août 1920, la naissance encore d'un garçon !!! On lui donna le prénom de Pierre, celui du frère à Michel. Mais peu après, par suite d'aggravations, nouvelle hospitalisation pour d'autres opérations.

Antoinette profitait des jours de visite permise à

l'hôpital de Mustapha, le seul hôpital civil d'Alger, pour

rester avec son mari, c'est-à-dire les après-midi de trois

jours par semaine. Elle faisait ce long trajet à pied. Les infirmières

la connaissaient bien et ne lui posaient plus de questions quand elle

arrivait. La famille faisait le maximum pour aider Antoinette. Sauveur

et

Michel était le plus souvent chez leur parrain, le petit Pierre

était surveillé par l'une ou l'autre des sœurs de la

maman ou par des amis et voisins de l'immeuble.

Papa est très souvent à l'hôpital, maman très préoccupée par cette situation, se fait beaucoup de soucis pour lui. Il faut aussi qu'elle s'occupe de nous trois qui avons 1 an, 3 ans et 5 ans environ.

Donc je vais essayer de vous raconter tous les souvenirs

qui me reviennent.

Sauveur et moi étions très souvent chez nos parrains respectifs,

c'est-à-dire chez la tante Marie pour Sauveur, chez la tante Rosie

pour moi. Pierre plutôt chez la tante Manuelle, la sœur de

maman ou chez la grand-mère Venis.

Un après midi, maman nous a emmenés à l'hôpital voir papa, c'est la seule chose dont je me souvienne de papa. C'est peut-être parce que j'ai été très impressionné par tout ce que j'ai vu, qui était inconnu pour moi. Passée la grande porte de l'hôpital, plusieurs avenues et grands bâtiments bas et longs. Nous nous sommes dirigés vers l'un de ces bâtiments, la salle Dupuytren, je me souviens très bien de ce nom, je l'entendais dans les conversations à la maison, ainsi que du nom du chirurgien, le docteur Duboucher.

Quelques escaliers à monter et je pénétrais dans une salle immense, dans cette grande salle longue et large, une quarantaine de lits de chaque côté. Tout était métallique et peint en blanc, lits, chaises très lourdes, tables de chevet. Les lits séparés d'un peu plus d'un mètre l'un de l'autre.

Nombreuses religieuses de St Vincent de Paul avec leur grande cornette blanche et leur robe bleu foncé, c'était à cette époque les infirmières des hôpitaux. Presque à chaque lit, les parents des malades. Nous avons traversé la grande salle, presque au bout, papa couché, figure pâle, pas rasé. On lui avait coupé une jambe, peut-être la veille. Il était fatigué mais plaisantait, ce qui me rassurait. Je me souviens qu'il nous a dit, qu'après son réveil, au retour de la salle d'opérations, il avait voulu se gratter la jambe qui le chatouillait, et s'est aperçu qu'il ne l'avait plus. Les opérations étaient très douloureuses, les plaies longues à se cicatriser. On était à quatre ou cinq ans de la fin de la guerre, et on opérait encore des blessés.

Puis vint une deuxième période de notre vie.

Mon parrain Victor Gardiola avait acheté un café hôtel dans un village de l'intérieur du département d'Alger. Dans ce village, il sollicita le poste de garde champêtre. Ce qu'on lui accorda étant donné ses faits militaires pendant la guerre 14/18 dans l'artillerie, et ses nombreuses médailles et citations. Mais ces fonctions étaient incompatibles avec celui de la tenue d'un café, alors il a offert à mes parents de venir à Margueritte, c'était le nom du village, et de s'occuper du café. En fait ce n'était qu'un prête-nom pour que Victor puisse avoir ce poste de garde -champêtre.

Mes parents étaient dans une très mauvaise passe. Papa avait les jambes coupées : la droite au-dessous du genou, la gauche bien au-dessus. Maman allait chez les particuliers pour laver le linge ou faire le ménage.

Ils acceptèrent avec plaisir cette offre. Ils donnèrent ou vendirent ce qu'ils possédaient, meubles et autres, selon les recommandations de Victor et Rosine.

Et nous voila partis d'Alger par un autobus qui faisait la ligne régulière d'Alger- Oran.

ET CE FUT LE GRAND DEPART VERS L'OUEST! ! !!!

MARGUERITTE, MON VILLAGE

Margueritte se trouve à 120 kilomètres d'Alger sur la route nationale n°2 Alger/Oran. C'est un petit village, du nom d'un générai français ayant participé, entre autre, à la pacification de l'Algérie dans les premières années de l'occupation française.

Margueritte est située sur les contreforts de l'Atlas. Au-dessus du village, se dresse le Djebel Zaccar d'une hauteur d'environ 1500 mètres, point culminant de la région. Il a la forme d'un triangle très large à sa base et arrondi au sommet. Cette base s'étend ensuite en pente vallonnée jusqu'à la plaine, côté sud, à une vingtaine de kilomètres plus bas. L'ensemble est recouvert d'une forêt majestueuse de cèdres, sapins, chênes dans la partie basse. La couleur des feuillages d'un vert de tons différents variant selon les heures de la journée, des saisons ou de la lumière du soleil, faisant ressortir le relief de nombreux vallons formés par l'érosion causée par les torrents.

Les premiers français qui s'installèrent et formèrent Margueritte furent soit des soldats, soit des immigrants de France bénéficiant de la distribution gratuite de parcelles de terrain par le Roi, soit par quelques-uns unes des familles chassées de France pour leur participation aux diverses révoltes de 1830, 1848, 1854. Et parmi ces familles obligées de s'enfuir de France, une grosse proportion d'habitants. 40% dit-on, de la région d'Apt. Puis, plus tard de nombreux Alsaciens et Lorrains qui ne voulaient pas vivre sous la domination allemande après la défaite française de 1870 à Sedan.

Les parcelles accordées étaient incultes

et recouvertes d'arbres, d'arbustes, de buissons. Il a fallu une volonté

et un travail extraordinaires à ces premiers arrivants, pour défricher

toutes ces étendues et les rendre cultivables, surtout que leur

sécurité n'était pas assurée par les troupes

françaises. Et plus tard, la région était recouverte

de champs de vignes, de blé et d'orge, mais au prix de combien

de morts dus à la fatigue et à la maladie telle que la malaria.

Margueritte s'est construit le long de la route principale, sur une longueur

de 400 à 500 mètres environ. Bâtie sur les contreforts

du Zaccar, plusieurs autres routes parallèles ont dues être

tracées de part et d'autre de la route principale.

Voila comment je revois Margueritte après notre arrivée.

Coté sud de la nationale, se trouvent les principaux commerces et habitations, mairie et école, le long d'un trottoir bordé d'arbres indispensables pour abriter du soleil ardent de l'été. Le côté nord de la nationale est bordé par un talus de 3 à 4 mètres de haut, supportant la première route parallèle avec d'autres habitations. À l'entrée du village et à la fin convergent les différentes routes parallèles ( qui ne le sont donc pas ! ). Vers le milieu du village, une route en pente assez accentuée qui mène au nord à l'église, dont le haut clocher est vu de très loin dans la plaine. Au sud, cette route descend vers la gare ferroviaire d'Adélia et différentes villes et villages

Le café de mon oncle, appelé pompeusement

"Café Hôtel du Zaccar" se situe à 150 mètres

de l'entrée du village, côté gauche de la route. Plus

loin, à 50 mètres, la salle de la Mairie.

L'école est à l'angle de la nationale et du côté

gauche de la route de l'église.

A la fin du village, un grand bassin recueillant les eaux des sources avec un système de vannes dirigeant l'eau vers différentes propriétés de cultivateurs, pour leurs champs de légumes.

Je n'ai pas de souvenirs de ce premier voyage : j'ai dormi presque tout le temps, mais pour l'avoir refait plus tard, je revois un autobus qui partait au complet de la gare, qui se trouvait au bas du square Bresson. A l'intérieur de l'autobus : des rangées de sièges, à droite et à gauche de ces rangées une portière pour y accéder. Les bagages encombrants, malles, valises, ballots, étaient placés sur le toit, à l'extérieur. On mettait cinq heures pour faire les 120 km car on s'arrêtait aux villes et villages traversés, Boufarik, Blida, Mouzaïaville, El Affroun, etc. On voyageait sans confort, des sièges durs, on tressautait sur les inégalités de la route et la voiture soulevait des nuages de poussière.

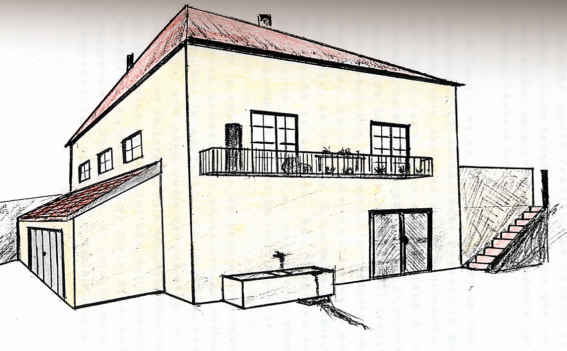

Je vais essayer de vous dessiner le café avec ses dépendances, comme je l'ai vu plus tard.

A l'extérieur, la façade avec au centre une grande porte-fenêtre, de chaque coté une fenêtre. Cette façade est limitée à gauche par un parapet qui surplombe la cour, à droite par le mur d'autres caves à vin.

|

|

|

Croquis de Michel Venis

|

|

A l'angle de ce mur et de la façade, une grande porte, l'entrée

de la cave. Passant la porte du café, on entre dans une grande

salle carrée de 100 m2 de surface, avec au fond face à la

porte d'entrée, la cuisine. À gauche dans le prolongement

du mur de la cuisine, le comptoir recouvert de zinc, derrière ce

comptoir contre le mur des étagères garnies de bouteilles

d'anis, de quinquina, de liqueurs. À droite du comptoir contre

le mur de la cuisine, des étagères avec les différents

verres et au-dessous le plongeoir, c'est à dire le bac où

on lave les verres.

Sur le côté gauche de cette salle, deux portes-fenêtres donnent sur un balcon au-dessus de la cour. Sur le côté droit de la salle, peu après l'entrée, une porte ouvre sur une chambre avec une fenêtre sur la façade, puis une deuxième porte prés de la cuisine ouvrant sur une autre chambre, avec fenêtre au-dessus du toit d'un bâtiment, anciennement une écurie, et servant maintenant à l'entreposage d'objets et matériels divers.

Dans cette chambre, de chaque côté du lit, deux nouvelles portes, amenant chacune à une chambre. Celle de droite au-dessus d'un escalier en bois de 5 marches, donne accès à une petite chambre, appelée la chambre du haut. Celle de gauche à une autre petite chambre, dite petite chambre. La chambre du haut reçoit la clarté par une imposte communiquant avec la petite chambre.

L'équipement du café maintenant. Entre le comptoir et la porte de la cuisine, un grand meuble de 1m50 de haut, et plus de 2m. de long. C'est une glacière, alimentée de blocs de glace livrés 3 fois par semaine. Dans cette glacière un bac d'eau à rafraîchir pour la consommation des clients ainsi que bouteilles de boisson et aliments divers. Dans la salle quelques tables le long des murs et au centre, une grande table pour les joueurs de cartes à l'heure de l'apéritif du soir et pour nos repas. En hiver au centre de la salle, un poêle à bois pour le chauffage dans le coin de la salle, entre la fenêtre du balcon et la fenêtre de la salle, le long du mur, un piano mécanique, avec beaucoup de musique de danse à la mode, valses, mazurkas, charleston etc. Je me souviens, d'un air que l'on jouait souvent, de l'opérette "La fille de Madame Angot ". On pouvait faire marcher ce piano en y introduisant une pièce de 10 centimes en bronze à l'effigie de Napoléon III et après avoir remonté le ressort du moteur à l'aide d'une grande manivelle. Au mur une pendule sonnant les heures, les demis et les quarts.

Des lampes à gaz acétylène assurent l'éclairage de la salle. Ce gaz est fourni par un appareil installé sur le balcon, on l'alimente avec du carbure de calcium, de l'eau s'écoulant goutte par goutte sur ce carbure, produit le gaz qui est conduit dans un grand réservoir sur le balcon, de là partent les tuyaux qui alimentent les lampes. Il fallait bien surveiller le niveau du gaz dans le réservoir, et au besoin augmenter ou diminuer la quantité d'eau coulant sur le carbure. Le gaz brûlait avec un petit sifflement en produisant une flamme bleue en éventail. Tout cela a été remplacé bien sûr plus tard par la fée électricité.

Parlons maintenant de l'extérieur.

Par un escalier, à gauche de la terrasse, on arrive à un terrain situé en contre-bas de la route. Ce terrain s'étend du bas de la route jusqu'à un mur le séparant d'une autre route. Au bas de l'escalier sous le café, l'entrée de la cave du viticulteur Firmin Soulier, puis un bassin toujours alimenté par un filet d'eau d'une source. -

Le trop plein s'écoule dans une rigole qui traverse le terrain d'ouest en est.

Une partie du terrain est clôturé par un grillage, on trouve dans cette partie, les arbres fruitiers : cerisiers, pommiers, amandiers et cognassiers.

A la limite de terrain coté Est, des W.C de campagne, dans une cabane en bois fermant assez mal.

Après le bassin, un peu retrait, le poulailler, puis le bâtiment dont le toit se trouve sous les fenêtres de l'appartement. Un portail s'ouvre sur la route et permet aux véhicules d'accéder aux caves. Voilà ce qui fut notre petit cadre de vie pendant un certain temps.

Quel changement pour nous tous ! Nous sommes arrivés descendant de l'autobus devant cette maison basse comme celles tout autour. Pas de grands immeubles comme à Alger.

" Nous allons habiter dans un café ", m'avait dit maman.

J'ai vu des cafés à Alger, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de bruits. Ici personne. Je suis entré tenant maman par la main, Sauveur lui, était déjà dedans, Pierre était avec la tante Rosine.

J'ai couru à une fenêtre, et du balcon j'ai

vu la cour et le jardin. Dans ce jardin pas de fleurs comme je l'avais

pensé mais des arbres. Sur l'un des boules, beaucoup de boules

vertes, petites comme des billes, on m'a dit que c'était un cerisier.

" Tu as déjà mangé des cerises, me dit maman.

Tu te souviens ? On enlevait les noyaux avant de te les donner, pour que

tu ne les avales pas.

-Oui, mais elles étaient rouges, celles que je

mangeais.

-Mais celles-là ne sont pas encore mûres, elles vont mûrir

bientôt. "

Et puis les poules qui allaient et venaient en liberté.

" Dis maman, il y a des poules dans le jardin, elles

vont se sauver?

-Non, ici elles sont en liberté, elles vont ou elles le veulent.

Elles n'iront pas loin, elles ne s'écartent pas trop du poulailler.

-Qu'est-ce que c'est un poulailler?

-C'est leur maison, là où elles peuvent dormir la nuit et

où elles vont faire leurs oeufs. "

Puis le suis allé dans une chambre, par la fenêtre on voyait

des arbres, des maisons des routes des champs. On voyait très loin.

Mis en confiance, je retourne devant le café et ce qui a retenu mon attention, c'est la montagne, face au café, une grande masse grise, très haute, immense pour moi qui n'en avais jamais vu d'aussi près J'étais fasciné.

J'étais émerveillé par tout ce que je voyais, et je pense que mes frères et que même maman et papa l'étaient aussi.

Pendant plusieurs jours, mon oncle et ma tante nous présentaient aux clients, aux voisins. Maman et papa étaient un peu gênés de voir tant de monde. Surtout par les gens qui le questionnaient, et à qui il fallait qu'il explique pourquoi il n'avait plus de jambes.

J'entendais, sans les retenir, les noms des personnes à qui nous étions présentés. Ils avaient l'air bien sympathiques.

Puis j'ai appris à connaître les quelques commerçants du village. Ils se trouvaient tous dans la deuxième partie du village, après l'école, le long de la route nationale. Le boulanger était sur le côté haut de la route tout au bout, à la fin du village.

Au café peu de monde jusqu'à l'heure de l'apéritif vers midi, des clients qui venait boire et discuter. Après leur départ on se mettait à table. Vers 18 heures la plupart de ceux qui étaient venus le matin, revenaient à nouveau, certains faisaient des parties de cartes, cela se terminait parfois tard.

Et tous les jours c'était à peu prés le même programme, sauf le dimanche. Le dimanche il y avait beaucoup plus de monde. Le matin après la messe on voyait des personnes que l'on ne voyait pas en semaine, ceux qui habitaient en dehors du village, parfois assez loin. Les gens portaient leurs habits du dimanche et non pas leurs vêtements de travail.

Dans l'après-midi du dimanche, vers 5 heures, des clients avec femme et enfants venaient s'asseoir autour des tables : soit à l'intérieur, soit s'il faisait beau et pas trop chaud à l'extérieur, sur la terrasse.

Il n'y avait à ce moment qu'un seul café à Margueritte, celui de mon parrain, d'où l'affluence.

Peu à. peu, j'ai appris à connaître les clients et à retenir leur nom et prénom, car presque tous s'appelaient par leur prénom. Le voisin et bon client René Restykelli, un grand avec la figure un peu rougeaude bronzée par le soleil, et un grand nez, il manquait rarement l'apéritif. Il y avait Emile Anastaze, lui il était plus petit, un peu trapu, il aimait plaisanter mais n'aimait pas trop les contradictions. Il y avait Georges Baroni et Georges Bigorre et d'autres qui venaient moins souvent.

Le cerisier que j'avais remarqué au début de mon arrivée, avait remplacé ses billes vertes par de belles cerises rouges. Quelquefois aidé de Sauveur j'en cueillais moi-même. Comme le tronc se divisait en 2 grosses branches, mon frère me faisait la courte échelle et j'arrivais, en bien me tenant à la branche, à en ramasser, quel plaisir de savourer ces cerises sucrées! J'aidais à mon tour Sauveur à monter sur l'arbre, c'était plus difficile pour moi, il était trop lourd mais comme il était plus grand il y arrivait quand même. Pierre était trop jeune et on risquait de le faire tomber en le hissant, c'était maman qui l'aidait à grimper. Une autre chose qui me faisait plaisir, c'était d'aller prendre des oeufs dans le poulailler, mais en m'assurant qu'il n'y avait plus de poules à l'intérieur, ni de coq. Pourquoi ces précautions? Parce que une fois j'avais proposé à ma tante d'aller chercher les oeufs dont elle avait besoin pour faire une omelette.

" Tata, je vais aller chercher les oeufs.

-Attends Michel, je vais avec toi.

-Mais non, je peux y aller tout seul " et me voilà parti tout

fier de rendre service.

J'entre dans le poulailler en poussant la porte déjà entrebâillée. J'y suis accueilli par des cris de poules apeurées, et 2 ou 3 poules volent dans tous les sens. J'ai cru qu'elles voulaient m'attaquer et me piquer. En criant plus fort qu'elles, je me suis enfui, effrayé, et buttant contre une pierre, je m'allonge de tout mon long. Mais voilà qu'un coq, attiré sûrement par les cris des poules arrive très vite en dodelinant sur ses pattes, j'ai crié : " maman ! maman ! " J'ai grimpé les escaliers en vitesse et suis entré dans le café en pleurant. Les clients se sont mis à rire quand ils ont su pourquoi. Et pendant plusieurs jours ils m'ont taquiné en me rappelant ce moment.

Aussi maintenant, j'ouvre la porte du poulailler doucement et j'attends que les poules sortent d'elles-mêmes avant de pénétrer. Parfois des oeufs sont encore tièdes, ils viennent d'être pondus. Il y a aussi des poules qui couvent, celles là il ne faut pas les déranger.

Il y avait aussi des chiens chez mon oncle, plusieurs chiens. Ceux dont je me rappelle le plus sont deux chiens bouledogues, pas l'air sympathique avec leurs babines retroussées.

L'un s'appelait Verdun, l'autre Belfort. Pourquoi ces noms qui ne sont pas des noms habituels? Et bien, pour mon oncle, c'était en mémoire de la guerre dont il était revenu il n'y avait pas longtemps.

Verdun était le plus petit, à poils blancs avec de grosses plaques noires. Belfort était plus grand et de couleur marron.

Ils étaient très gentils avec nous, mais

pas trop avec les étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Il ne

fallait pas que quelqu'un nous menace ou fasse semblant, ils montraient

alors les dents.

C'était aussi des chasseurs de rats. Il pouvait arriver que l'on

ait des rats dans l'écurie, c'est ainsi qu'on appelait le bâtiment

sous les fenêtres. On mettait des pièges, des ratières

pour les attraper. Quand il v avait des rats de pris, on appelait Verdun

et Belfort et devant le café, sur la route, on ouvrait la ratière.

On était là avec l'oncle, maman et ma tante se réfugiaient

dans le café dont elles avaient fermé la porte et assistaient

à la bagarre. Les rats essayaient de s'enfuir. C'était la

course avec les chiens qui finissaient toujours par l'emporter.

Outre Verdun et Belfort, mon oncle possédait d'autres chiens et en particulier trois chiens de chasse.

Victor était ce que l'on peut appeler, un vrai chasseur. Il aimait par-dessus tout la chasse, il avait le matériel et l'équipement nécessaires et l'indispensable pour un excellent chasseur : les chiens. Pendant la saison de chasse il était souvent absent, il parcourait la région à la recherche de gibier, sa fonction de garde champêtre lui donnait l'excuse de se déplacer avec son fusil, je ne veux pas dire qu'il profitait pour braconner, mais cela lui permettait de connaître les endroits giboyeux. Et la région était excessivement giboyeuse.

La plupart des Marguerittois pratiquaient également ce passe temps.

Tout d'abord, René Restkelli, le voisin le plus proche, il était considéré avec Victor comme le meilleur fusil du village. Mais pour les grandes sorties, allaient avec eux, Emile Anastaze, Baron et d'autres tel que Fritz Renaud, de qui je vous parlerai plus loin.

Ces parties de chasse étaient très importantes,

on ne restait pas toujours dans les environs immédiats de Margueritte.

Leur préparation ressemblait à celle d'une opération

militaire.

D'abord les participants se réunissaient au QG, c'est-à-dire

au café, autour de la grande table centrale, et là on se

mettait d'accord en premier sur le lieu. Ce n'était pas fait à

la légère, il ne s'agissait pas de pointer un doigt sur

la carte au hasard et de dire : "on va ici ou là. " Non,

tout était calculé pour mettre tous les atouts de son coté.

Quel temps fera-t-il ? Soleil, chaleur, nuages, humidité?

Que va-t-on chasser? Lièvres, perdreaux? Il était important de le préciser au départ.

Quel chien faut-il prendre ? Il y a des chiens dits d'arrêt et des chiens dits courants.

Le chien courant est utilisé pour chasser le gibier qui reste tapit en espérant que le chien ne le trouvera pas, et qui s'enfuit avant l'attaque. Le comportement du chien en ce cas est caractéristique. Dés que le maître lui donne l'ordre de partir, il court à. droite, à gauche pour relever une piste. Dés qu'il en a trouvé une, il file rapidement, et là il faut de bonnes jambes pour le suivre et ne pas le perdre. Le chien passe parfois sous des buissons très fournis et épineux, le chasseur pour suivre son chien doit contourner ce buisson qui plus ou moins important et pendant ce détour il peut perdre de vue le chien. Mais un bon chien s'aperçoit que son maître est lâché et il fait en sorte soit par un saut soit par un aboiement significatif; que son maître le retrouve. Quand le chien a compris où se trouve le gibier : il s'arrête. C'est le moment pour le chasseur d'armer son fusil le doigt sur la détente. Le chien avance lentement, il remue la queue comme pour avertir que l'animal est très prés. Alors intervient la technique du chasseur et la réussite dépend de la rapidité de son réflexe et de son adresse, car le gibier va s'enfuir d'un côté ou de l'autre, et il faudra l'atteindre.

Le chien d'arrêt est plutôt utilisé pour le gibier à plumes. Le chien recherche une piste plus ou moins lointaine, cri humant l'air, quand il a trouvé le lieu où se terre le pauvre perdreau ou autre volatile, il tombe en arrêt, c'est-à-dire qu'il s'arrête la tête en direction du gibier, une patte levée en attente, quand son maître est prêt il s'élance et là aussi le chasseur doit être très rapide et précis.

Les perdreaux se groupent par famille entière qu'on appelle une compagnie. Quand cette compagnie s'envole, le bruit des battements d'ailes est reconnaissable, c'est comme un coup de vent au travers de feuillages. On les trouve dans les taillis, tandis que la caille se chasse dans les chaumes après les moussons, où elles se nourrissent des grains de blé restés au milieu des tiges sèches.

Qu'un chien soit d'arrêt ou courant il est souvent dressé pour une chasse particulière, perdreaux, cailles bécasses, lièvres etc. Donc quand on choisit le gibier, il faut emmener le chien qui répond le mieux à ce que l'on veut chasser.

Les mesures discutées lors de la réunion comprennent aussi l'utilisation d'un véhicule ou les véhicules selon le nombre de participants, et ne pas surtout oublier une chose très importante.. Le casse-croûte.... En effet, il ne peut avoir de chasse sans casse-croûte, aucun chasseur digne de ce nom ne s'en ira sans avoir au préalable , "gonfler sa musette "(c'est un petit sac en toile avec bandoulière) avec des victuailles diverses telles que pain, saucisson, camembert, boîtes de sardines avec piments verts piquants, olives et sans oublier. Et je vous assure que l'on n'oublie jamais, les bouteilles de vin, de ce vin le meilleur des caves du village et quand on sait que le degré de ce vin atteint ou dépasse les 14 !!!!!!On comprend mieux pourquoi le gibier abattu est plus nombreux avant le casse-croûte qu'après.

Donc quand tout à été mis au point à cette fameuse réunion, il faut s'occuper des munitions. D'abord le calibre du fusil, en général pour le petit gibier c'est du 12. Pour certains du 16 ( c'est le diamètre de l'âme du fusil ). Les cartouches sont achetées prêtes à être utilisées ou elles sont préparées par le chasseur. Un bon chasseur les prépare lui-même. Le premier jour de la chasse, il emploie des cartouches vides neuves, puis au cours des parties suivantes, il récupère les douilles vides qu'il remplira. En ce cas il enlève l'amorce au bas de la cartouche et la remplace par une amorce neuve, avec un petit outil spécial. La cartouche prête, on y verse une certaine quantité de poudre variable selon la distance prévue pour atteindre le gibier. Puis une bourre, rondelle en feutre plus ou moins épaisse.

Des plombs, de grosseur adaptée au type de gibier, et en quantité van able également. Sur ces plombs, une rondelle en carton.

Chacun de ces produits est tassé avec un objet en bois cylindrique du diamètre de la cartouche(moi j'appelais cela, un" bourreur ", je ne connais pas encore le nom exact )

Quand la cartouche est pleine, on la place dans un appareil

appelé sertisseur qui ferme la cartouche en retournant les bords

vers l'intérieur de celle-ci. La charge est ainsi comprimée

et la cartouche prête à. l'emploi. J'ai toujours voulu assister

à la confection des cartouches, et j 'intervenais quand je le pouvais.

Quelquefois mon oncle faisait mine de se tromper et moi je lui disais

:

" Mais non, tu as oublié la bourre ou la poudre

-Ah oui, tu as raison, heureusement que tu es là " me répondait-il.

Puis mon oncle nettoyait le fusil avec beaucoup de sérieux. Avec une tige métallique spéciale, il passait plusieurs fois un linge dans le canon. À chaque passage du linge, il regardait bien à l'intérieur pour vérifier si c'était propre. J'ai regardé quelques fois, connue cela luisait dedans ! Puis il vérifiait tous les mécanismes pour être sûr que tout irait bien le lendemain.

Puis arrivait le grand jour. J'avais demandé à mon oncle de me réveiller pour le voir partir. J'étais émerveillé, il fallait voir leur accoutrement : tenue de toile kaki, gros souliers en cuir, des bandes molletières, chapeau à bords, une cartouchière autour de la taille contenant une trentaine de cartouches, la gibecière sur une épaule, sur l'autre la fameuse musette remplie ainsi qu'un petit bidon d'eau, petit bidon rapporté de la guerre, en métal recouvert d'un tissu de drap kaki, sans oublier bien sûr...le fusil.

Le départ avait lieu avant le lever du jour pour pouvoir surprendre le gibier à. son réveil. Inutile pendant les préparatifs de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les dormeurs de la maison ou les voisins, car les chiens au courant de ce qui se préparait, au premier bruit aussi faible soit-il, aboyaient tous ensemble, pensant tous être de la fête ; ils étaient ensuite accompagnés dans leurs aboiements par tous les chiens du village. Ils savaient déjà la veille qu'il se préparait une sortie en voyant les préparatifs.

Mais tous les chiens n'étaient pas emmenés, alors aux jappements et aux sauts de plaisir des sélectionnés, s'ajoutaient les aboiements et les pleurs de ceux qui restaient.

Et c'est le départ. On ne s'ennuie pas en chemin, chacun y va de son histoire, de ses dernières sorties, de ses espoirs pour la tournée. Parvenu au lieu prévu, chacun part de son coté, espérant qu'il sera le meilleur.

Des coups de feu signalent que l'un ou l'autre des copains a abattu quelque chose, et suivant le nombre de coups on estime que le gibier est important ou non. On se retrouve à l'heure convenue, vers les huit ou neuf heures. et à l'endroit prévu, toujours sous des arbres, bien à l'ombre, pour ce fameux casse-croûte.

On étale le gibier tué et chacun explique sa chasse, ses réussites, les anecdotes,… Puis sur la nappe, on étale tout ce qui va être englouti, pendant les discussions et les projets pour la deuxième mi-temps. Les chiens ne sont pas oubliés, ils ont à boire et à manger. La chasse reprend et vers 11 heures on rentre.

A l'arrivée au café, ils sont accueillis par les chiens restés à la maison qui sentent le gibier et qui semblent questionner ceux qui ont eu le bonheur de partir.

Alors autour de la grande table on étale toutes les prises avec des tas d'explications sur les péripéties du matin. L'anisette et l'eau fraîche remplissent les verres, puis on se sépare en attendant la prochaine sortie. J'étais bien à Margueritte. Je me sentais plus libre, j'avais beaucoup plus d'espace pour m'amuser, courir, je voyais les gens différents de ceux d'Alger. Il y avait tellement de choses à voir.

Le premier printemps m'a fait connaître les hirondelles, il y en avait à Alger mais moins qu'ici, c'est-à-dire que j'y faisais plus attention à Margueritte.

J'ai été surpris un matin de voir tant d'oiseaux volant autour de la maison dans le ciel bleu, alors qu'il n'y en avait pas la veille. Et puis les voilà qui s'installent dans des nids accrochés sous les avancées des toits, dans les angles des murs. Je n'avais pas remarqué auparavant ces nids, je les avais peut-être vus mais sans imaginer que cela pouvait avoir été fait par des oiseaux.

Comme j'aimais entendre ces gazouillis si particuliers, ces roucoulades. J'admirais les vols rapides avec des volte-face fréquents. On dit que les hirondelles retrouvent chaque année leur propre nid, mais puisque, à part les nids détruits par les intempéries de l'hiver, il s'en construisait d'autres chaque année, cela signifiait que beaucoup d'anciens locataires avaient péris entre temps soit par vieillesse soit de fatigue au cours de leur long voyage, et cela me peinait.

Je restais longtemps, assis sur la marche de l'entrée du café, à suivre leurs va-et-vient continuels, construire leur nid à même les murs, m'étonnant de voir avec quelle facilité. Ces nids faits avec de la terre, juste une petite ouverture en haut pour leur passage. Puis c'était la naissance des petits que j'entendais piailler, et plus tard je voyais leur petite tête apparaître dans l'ouverture quand les parents approchaient pour leur donner à. manger. C'était passionnant.

Il y avait d'autres oiseaux que j'aimais regarder.

Je vous ai dit qu'en face de chez nous il y avait une montagne, le Zaccar. On ne pouvait pas ne pas le voir, il était devant nous, bouchant l'horizon. On distinguait bien les anfractuosités ou par endroits des aigles avaient leur aire. J'admirais leur vol bien différent de celui des hirondelles. Après quelques battements d'ailes ils planaient lentement, ils faisaient des cercles et se rapprochaient parfois du village. Ces cercles devenaient de plus en plus concentriques, je ne les voyais plus pendant un moment, passant derrière un renflement de terrain et les grands cèdres ou des sapins, puis je les voyais de nouveau, et ce vol plané se terminait parfois par un piqué, sûrement pour attraper dans leurs serres un petit animal.

Quand un aigle passait au-dessus de chez nous, on entendait d'abord les coqs puis les poules caqueter d'une certaine façon, la tête tournée vers le maraudeur, pour essayer de connaître ses intentions et se mettre à. l'abri le cas échéant, mais je n'ai jamais vu un aigle capturer une volaille.

A part le vol des aigles je regardais souvent cette montagne de couleur variable selon la lumière du soleil qui faisait ressortir les ombres sur les parois, et je m'imaginais me promenant sous les arbres, sentant le parfum des arbres, cueillant des fleurs ou regardant courir les lapins. En hiver la neige recouvrait plus ou moins ces pentes exposées au sud, l'antre versant au nord était sûrement plus enneigé.

Ces vols d'oiseaux divers n'occupaient pas tout mon temps.

Comme tous les enfants j'avais bien d'autres sujets d'amusement et je

ne m'ennuyais pas. A l'intérieur du café il nous arrivait

souvent de jouer aux cartes avec papa et mes frères. Mon oncle

nous donnait des jeux déjà utilisés par les clients.

Combien de batailles avec les cartes françaises, c'est-à-dire

les cartes habituelles, et des parties de mistigris ou 7 1/2 avec les

cartes espagnoles. Dans les cartes espagnoles, utilisées par les

Arabes, les pique, cœur, carreau, trèfle, sont remplacés

par

-bastos, (bâton) représenté par une sorte de branche

d'arbre,

-oros. (or), des pièces d'or

-coppa, (coupe)

-spaza, (épée )

Les valeurs vont de l'as au 10, puis le valet, le cheval et le roi.

Au dehors on jouait à la trottinette ou au cerceau entre autres. Je pouvais courir ou aller assez loin, mais pas du coté de la cour. de ce coté le trottoir était étroit et surplombait la cour d'assez haut, on allait de l'autre côté à gauche. Je passais devant la maison de notre voisin René Restykelli, je m'arrêtais parfois pour jouer avec ses petites filles sur la terrasse. Je préférais cette terrasse à la nôtre, c'était du beau carrelage brillant, la terrasse était abritée par le toit qui s'avançait jusqu'au trottoir. Plus loin la salle de réunion de la mairie, là aussi une terrasse ou pouvait bien s'amuser avec la trottinette, je pouvais continuer le trottoir jusqu'à la route de l'Eglise. Il n'y avait aucun danger à nous laisser seuls, les autos étaient très rares. A part l'autobus qui passait une ou deux fois par semaine, il n'y avait que des voitures tirées par des chevaux.

L'autobus qui passait en provenance d'Alger s'arrêtait toujours devant le café, pour laisser descendre des voyageurs éventuels ou pour déposer colis destinés à des habitants de Margueritte. Et cela permettait au chauffeur et aux voyageurs de se désaltérer au café.

Des colis pouvaient aussi être transportés par le train. La gare qui desservait le village se trouvait à Adélia, à 6 ou 7 kilomètres au sud de Margueritte. Le train omnibus Alger-Oran s'arrêtait tous les jours, il déposait le courrier ou les colis destinés à la région et prenait celui à livrer plus loin.

Le responsable de la poste de Margueritte qui était Monsieur Lagrifoul allait tous les matins vers les 10 heures, porter ou retirer le courrier ou les colis, avec une petite voiture attelée d'un cheval. Ce courrier était ensuite livré aux intéressés. Cette voiture était aussi le seul moyen pour se rendre à. la gare pour prendre le train. Pour franchir cette petite distance il fallait prés d'une demi-heure à l'aller et un peu plus pour le retour : Margueritte étant plus haut qu'Adélia. Quant au confort ! … Assis sur la banquette en bois, soit devant à coté du conducteur, soit à l'intérieur, protégé par une toile que l'on abaissait par mauvais temps, on tressautait pendant tout le parcours sur les cailloux nombreux de la route.

Je connaissais cette route. Avec maman il m'arrivait d'aller à 1 kilomètre du village cueillir du cresson sauvage dans un ruisseau, et, tout fier, je l'apportais à ma tante, je n'oubliais pas de dire à. table, même plusieurs fois, que c'était moi qui l'avait cueilli.

Je faisais d'autres commissions accompagné de Sauveur. J'allais chez le boucher ou chez l'épicier dont les boutiques étaient après l'école, sur le même trottoir que le café. Ce dont je souviens bien c'est quand j'allais seul chez le boulanger. Comme je l'ai expliqué plus haut, le boulanger se trouvait au bout du village, à sa sortie, sur le côté gauche de la route. Pour m'y rendre, je suivais le trottoir jusqu'à l'école, je traversais et allais ensuite sur la route qui menait au boulanger. Au coin de cette route habitait Monsieur Viard, le maçon du pays, je revois un grand Monsieur qui me semblait vieux, avec des cheveux gris et une barbe épaisse. Ensuite, plusieurs maison. Je passais alors devant une ferme, une grande entrée sans porte montrait une grande cour à l'intérieur. Il y avait des poules, des canards et autres volailles et mes ennemis... des oies !!!

Avant de passer cette large entrée, je ralentissais, passais de l'autre coté de la route, j'avançais la tête, je m'assurais qu'il n'y avait pas d'oies et n'ayant confiance qu'en mes jambes, je fonçais pour dépasser cet endroit dangereux. C'est le seul endroit de Margueritte où je m' aventurais avec prudence, depuis le jour où passant tranquillement prés des oies, celles-ci se sont mises à me poursuivre en me pinçant les mollets, lesquels à cette époque étaient placés très bas et se trouvaient merveilleusement à la portée de leur vilain bec. Je me demandais pourquoi les gens qui se trouvaient là, riaient de si bon cœur, ils ne risquaient rien eux, les oies n'en voulaient qu'à moi, pourquoi?

En revenant de chez le boulanger il m'arrivait de traverser la route pour prendre la route principale en contre bas. Je m'arrêtais pour regarder le grand bassin réservoir d'eau pour l'arrosage des champs et potagers. L'eau du bassin était distribuée à tous les abonnés selon un horaire bien défini, mon oncle était chargé de cette distribution, il y avait des paques de métal pour obstruer tels conduits et laisser passer l'eau dans d'autres canaux.

Je m'attardais tout prêt de là, certains jours, à regarder tuer les moutons destinés à la consommation des indigènes. Les moutons étaient égorgés selon le rite de la religion musulmane, en présence d'un marabout et dans la direction de la Mecque. Je vais tâcher de vous expliquer rapidement et d'après ma mémoire comment cela se pratiquait. Une fois la bête tuée, on la suspend à. un pieu par une patte. A l'autre patte on fait une petite incision dans la peau, par cette incision on souffle. Cet air insufflé passe entre la peau et la chair et gonfle le mouton. C'est surprenant de voir cette bête doubler de volume, il ressemble à un gros ballon. Après, avec un outil tranchant comme un rasoir -c'était peut-être un rasoir- on sépare la peau de la chair par des petits coups de rasoir, en allant des pattes vers la tête. Cette peau, entièrement détachée intacte, servira après préparation : je crois qu'on sale l'intérieur de la peau avec du gros sel, on l'étale au soleil. Cette peau sera utilisée de diverses façons : veste, chaussures ou tapis, puis le mouton sera découpé.

Un peu plus loin, il y avait le café maure, fréquenté par les Arabes qui venaient boire le thé à la menthe assis par terre sur des coussins, d'autres à table jouaient aux dominos, c'est le jeu le plus courant chez les arabes.

Dans une autre rue plus bas, il y avait un maréchal ferrant, et quand je le pouvais j'allais le voir travailler. Ah, il ne chômait pas ! les chevaux attendaient leur tour pour se faire ferrer, dedans ou dehors, comme les automobiles actuellement devant les garages. Les voitures automobiles étaient très rares alors que les chevaux étaient indispensables. On ne pouvait transporter les différentes choses sans une voiture et des chevaux.

Dans cet atelier, une forge, un énorme soufflet suspendu au plafond, une enclume posée sur un billot de bois, au mur quelques anneaux scellés pour attacher les chevaux pendant le ferrage ou attendant leur tour.

Le forgeron d'une bonne stature, un long tablier de cuir allant du cou aux jambes, la figure et les mains noircies par le charbon et la fumée, me faisait impression, un ouvrier pour l'aider dans les préparatifs. Cet aide alimentait le feu et actionnait ce gros soufflet en tirant sur une chaîne. Le corps du soufflet était de cuir, chaque fois que le soufflet de refermait un j et d'air était projeté sur la braise et activait le feu. Le forgeron posait des petites barres de métal dans cette braise. Quand elles étaient bien rouges, il les travaillait pour façonner les fers qu'il plaçait sous les sabots des chevaux, après avoir enlevé l'ancien fer et égalisé la corne du sabot qui allait recevoir ce fer. Tout cela dans les bruits des marteaux frappant le fer et l'enclume, le bruit du soufflet qui se remplissait et se vidait alternativement, des hennissements des chevaux sans oublier l'odeur de corne brûlée lorsque le forgeron posait le fer encore rouge : ne soyez pas effaré le cheval ne ressentait rien.

J'allais aussi parfois chercher le lait chez la fermière, madame Germain, du lait encore tiède venant d'une traite récente.

Rosine chaque matin enlevait la pellicule de crème

couvrant la surface du lait, et quand il y en avait suffisamment, battait

cette crème et faisait un beurre excellent. Je buvais le petit

lait qui restait après la formation du beurre.

Parlons de l'école, j'y suis allé une année je crois.

Il y avait une seule grande salle et une maîtresse, Madame Gudicelli;

Dans cette salle, d'un coté les "grands", de l'autre

les "petits" dont je faisais bien sûr partie. Pendant

que la maîtresse faisait la leçon aux grands, les petits

faisaient des devoirs et réciproquement. Il y avait une grande

cour pour les récréations et à l'intérieur

le fameux appareil indispensable, dont on parle toujours dans les histoires

: le poêle, bien utile en hiver.

Je vous ai dit que mon oncle avait beaucoup de chiens, mais je ne vous pas encore parler de Nénette. Nénette était une chienne de race griffon, pas bien grande d'un poil épais et touffu de couleur brune et qui lui cachait un peu les yeux. Elle pouvait être utilisée pour chasser le lapin, mais mon oncle l'emmenait rarement à. la chasse. C'était une chienne très gentille, attachante, je l'aimais beaucoup. Quand la cloche de l'école tintait à 11 heures et à. 4 heures et demie, elle accourait et venait nous chercher Sauveur et moi pour nous raccompagner au café, malgré le temps qu'il pouvait faire. Je me souviens d'un jour où il avait beaucoup neigé et que ses pattes s'enfonçaient dans la couche de neige.

Cette chienne m'aurait sauvé la vie!! C'est ce que l'on m'a dit. Il paraît qu'au cours d'un voyage dans l'autobus qui me ramenait d'Alger avec maman et ma tante, dans un tournant la portière à laquelle j'étais accoudé pour regarder le paysage, s'est ouverte brusquement et je suis tombé, la chienne - c'est ce qu'on m'a dit -, s'est jetée en même temps et m'a tiré par le tablier évitant que je passe sous une roue.

J'ai donc aimé d'autant plus cette chienne et j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai appris sa mort plus tard.

Pour en revenir à l'école, celle de Margueritte a été rendue célèbre en Algérie comme en France, par l'attitude d'un instituteur. Entre 1900 et 1919, j e ne souviens plus de l'année exactement, il y a eu une révolte arabe dans la région, et cette école avait été cernée par des arabes qui voulaient enlever les enfants. L'instituteur a protégé les enfants et les faisant chanter la Marseillaise a tenu jusqu'à l'arrivée de secours. Ce fait n'est pas une légende, on le retrouvait dans les livres d'histoire de l'Algérie.

Dans ma description des lieux, je vous ai parlé

de la baraque au fond de la cour, abritant les W.C.

C'est qu'il n'y avait pas dans les maisons et notamment au café,

des toilettes ou salles de bains : il n'y avait pas d'eau courante. Il

fallait aller chercher l'eau à la fontaine dans la cour avec des

seaux et on remplissait des récipients. Il y avait un récipient

au café, au-dessus du bac à laver les verres, un à

la cuisine ainsi que celui dans la glacière. Pour la toilette,

il y avait dans l'angle du mur de la cuisine et de la chambre, un lave

main. Un récipient rempli d'eau et au-dessous un petit bac. Par

un robinet ou faisait couler un mince filet d'eau avec lequel on se mouillait

les doigts. L'eau sale du bac était vidée dans un seau,

ce seau ensuite vidé sur la route.

Pour la toilette du matin, dans chaque chambre, une table appelée table de toilette avec dessus de marbre, sur cette table un broc plein d'eau et une cuvette en faïence. Cela suffisait pour la toilette. Un seau dit seau hygiénique était en permanence dans la chambre, pour recueillir les eaux de la toilette, et la nuit, et même le jour par temps de neige, on l'utilisait pour les besoins naturels. Son couvercle empêchait un peu la sortie des odeurs. Cela semble maintenant incroyable mais dans les campagnes et même les villes, on ne pouvait faire autrement, l'hygiène était relative. C'est aussi anachronique que l'éclairage à la bougie ou au pétrole à. cette époque, et au café l'éclairage à l'acétylène était le nec plus ultra.

Plusieurs petits commerces indispensables existaient à Margueritte, mais pour les achats importants il fallait aller à Miliana, la ville la plus proche à 10 kilomètres. Certains allaient avec leur voiture pour faire leurs achats et ceux commandés par des voisins, pour ceux qui voulaient faire leurs courses eux mêmes, ils pouvaient utiliser la voiture du boulanger qui faisait le voyage en semaine le jour du marché à Miliana. Sa voiture était assez grande pour emmener plusieurs personnes moyennant une petite rétribution, c'est naturel.

Tous les services administratifs de la région se trouvaient à Miliana qui était le siège de la commune mixte des Braz, C'était le nom de l'administration, la préfecture, responsable des services militaires et civils de la région. A Miliana se trouvait l'exploitation des mines de fer du Zaccar, le minerai extrait partait par le train à Alger, et là il était embarqué pour les usines de France.

Il était possible aussi d'être fournis en linge de maison, vêtements chaussures etc. par des grands établissements d'Alger. Des représentants de ces maisons passaient deux fois par an, au printemps et en automne, montrer les articles les plus courants qu'ils transportaient dans leur camionnette. Les clients pouvaient trouver dans les catalogues ce dont ils avaient besoin. Les magasins algérois " Au Gagne Petit ", " Les Deux Magots ", " Le Bon Marché " étaient représentés ainsi.( note du site : voir même remarque , village de Zemmora)

Quand les représentants venaient, ils restaient 2 à 3 jours pour visiter les clients de la région autour de Margueritte, ils prenaient leurs repas au café et logeaient dans une des 2 chambres que " l'hôtel du Zaccar " possédait dans une petite maison à 5 minutes du café.

Ces chambres qui étaient rarement utilisées, devaient être préparées avant chaque occupation, c'était le travail de maman et nous allions, Sauveur et moi, avec elle pour l'aider dans la mesure de nos petits moyens. Il fallait aérer cette pièce qui restait si longtemps fermée, nettoyer, refaire les lits etc.

La prise des commandes se faisait sur une table au café. Les commandes enregistrées étaient livrées plus tard par l'autobus au café et les clients venaient les retirer.

Je me souviens des vêtements que l'on commandait pour moi, j'essayais d'abord ceux, échantillons, de la voiture pour avoir une idée. J'étais pressé de les recevoir ensuite.

Le passage de ces représentants provoquait une animation inhabituelle pour nous, cela me donner l'occasion de voir beaucoup de gens que je ne voyais pas souvent, des personnes qui discutaient posaient des questions sur la qualité, le prix. Nous obtenions toujours, mes frères et moi, un petit jouet, un ballon.

À part les représentants de commerce qui prenaient leurs repas chez nous, d'autres voyageurs qui faisaient le trajet entre Alger et Orléansville ou Oran, s'arrêtaient pour casser la croûte, déjeuner et même parfois dormir. Pour nous c'était un véritable exploit qu'accomplissaient ces gens : faire tant de kilomètres en automobile, ce n'était même pas prudent ! !!!

Les repas que ma tante leur servait étaient très copieux et les clients très contents, mais l'oncle les mettait toujours sur la boisson. Invariablement les clients trouvaient le vin excellent, mon oncle leur disait : " Méfiez vous ce vin se boit facilement mais il fait 14 ou 15 degrés, alors n'en abusez pas. "

A défaut du passage de ces voyageurs qui donnait un peu d'animation et l'occasion d'avoir des nouvelles de telle ou telle ville, de tel ou tel village traversé, nous avions l'animation habituelle des clients du village. C'était toujours les mêmes clients, qui buvaient toujours la même boisson et les verres étaient remplis avant que le client commande sachant ce qu'il allait boire mais il ne fallait pas se tromper, par exemple pour l'anisette, c'était ce que l'on servait le plus aux apéritifs, l'un ne voulait que l'anis Gras, l'autre n'aimait que l'anis Phénix, le troisième exigeait du Cristal. L'un buvait un berlingot (de la menthe verte dans l'anis), l'autre une tomate(du sirop de grenadine avec l'anis), et ainsi de suite. Cette préférence de telle ou telle marque d'anisette me faisait sourire car j'étais au courant des pratiques de Victor. Un fabricant de boissons diverses, apéritifs et anis passait régulièrement à Margueritte, c'était Monsieur NYERS de Blida. Mon oncle lui commandait ce dont il avait besoin lors de chaque passage et parmi ces besoins, l'anis de diverses marques, mais aussi de l'anis fabriqué par NYERS, cette anis était livrée en bonbonnes et était moins chère que l'anis de marque. L'astuce était de remplir des bouteilles de "Gras" ou de "Phénix" avec l'anis ordinaire, et ces clients experts en anis, savouraient ce qu'ils avaient dans leur verre croyant boire leur marque préférée.

Victor parfois faisait semblant de se tromper en servant du "Gras" à un buveur de "Phénix" sous les yeux du client, et il fallait voir ce client rouspéter. Cela arrivait toujours à Emile Anastaze, le fin connaisseur de l'anis " Gras"…Cela me faisait bien rire.

Tout cela dans la bonne humeur. Que d'histoires j'ai pu entendre, j'en comprenais certaines et pas d'autres, pourtant les gens riaient, sûrement des histoires cochonnes pensais-je. Encore fallait-il savoir ce que pouvaient être des histoires cochonnes ! Mais puisque l'on me disait qu'elles étaient cochonnes ce devait être vrai ! Comme chacun payait sa tournée et mon oncle également la sienne, les clients restaient assez longtemps au comptoir. Certains aimaient nous taquiner mes frères et moi. Dans l'après-midi, peu de clients. Mon oncle en profitait pour faire sa sieste. Le soir, cela recommençait avec d'autres têtes : celles du soir. L'apéritif se servait à table. La fameuse table centrale accueillait les joueurs de cartes, 4 joueurs en 2 équipes jouaient l'apéritif à la manille. Parmi les joueurs assidus, ceux dont j'ai souvent dit le nom : René Restykelli, Emile Anastaze, Georges Baroni, Georges Bigorre, Maurice Guerre, Emmanuel Paux, etc. J'en vois d'autres mais je ne souviens plus de leur nom. Quelquefois mon oncle participait aux parties quand il n'y avait pas beaucoup de clients.

L'enjeu, pour animer la partie, c'était le prix de la tournée d'apéritif, insignifiant, mais le gain de la partie c'est ça qui était important. Si parfois ce n'étaient que des rires, d'autres fois par contre, il y avait des paroles qui donnaient lieu à des répliques acerbes et cela s'envenimait. Mais après une boutade d'un des joueurs tout se calmait. Plus tard quand j 'ai vu Marius au cinéma, je me suis dit en me rappelant ces parties : " Pagnol n'a rien inventé!! "

Le jeu continuait mais mon oncle surveillait la partie. Quand l'une était terminée, au début de la nouvelle, il s'approchait et demandait : " Qu'est-ce que je vous sers ? " Au bout de plusieurs parties, les gens n'avaient plus soif, surtout d'anisette, alors ils disaient : " un vichy! "

Il arrivait que mon oncle me demande d'encaisser le prix de la tournée, je prenais l'argent que l'on me tendait et je rapportais la monnaie. J'étais fier. Quelquefois on me donnait une piécette, que je mettais dans un grand verre sur le comptoir -le verre des pourboires -. Quelquefois ces parties se terminaient très tard, trop tard pour mes frères et moi qui avions l'habitude de nous coucher tôt, alors on nous servait à. manger sur une table dans la salle, et il m'arrivait de m'endormir en mangeant, cela faisait rire tout le monde. On m'a fait aussi manger debout en espérant que je ne dormirai pas, eh bien non, je mettais la cuillère à la bouche tout en dormant. Les rires me réveillaient alors, j'en devenais tout rouge de confusion.

Parmi les clients, Monsieur Ernmanuel Paux. Sa fille Flora

est l'épouse de René Restikeili, un monsieur d'une soixantaine

d'années, de forte corpulence, s'aidant d'une canne. Il

m'apportait des glands ramassés sous les chênes. Il m'a appris

à faire des toupies avec les glands coupés en deux et une

allumette : je m'amusais beaucoup en faisant tourner ces toupies. Un autre

client m'avait appris à faire des sifflets en taillant des roseaux.

Une personne qu'on ne voyait pas souvent : monsieur Fritz,

il n'habitait pas Margueritte, mais un village plus bas dans la plaine

à 15 ou 20 kilomètres, Changarnier. Il était très

aimable, grand et fort, cheveux frisés, une figure de teint clair,

les yeux bleus. C'était un Alsacien, sa famille était parmi

celles venues en Algérie en 1871, après que l'Alsace et

la Lorraine soient passées sous la domination allemande. Il possédait

une automobile rouge, que j'aimais regarder quand elle était garée

devant le café.

Quand monsieur Fritz parlait avec Victor, les conversations se terminaient

invariablement par la chasse comme par hasard. C'était aussi un

excellent chasseur. Quand une partie était décidée,

il venait chercher mon oncle et d'autres copains et les emmenait avec

sa voiture dans la région de Changarnier, dans le djebel Conntas,

très renommé pour son gibier, autant que la région

de Margueritte. Mais en plus il y avait quelques étangs où

l'on pouvait chasser le canard et également la bécasse.

Ah ! ces bécasses, je ne peux les oublier. Comme beaucoup de gibier, la bécasse est, paraît-il excellente quand elle est faisandée. Alors Victor, quand il en rapportait une, la suspendait à une ficelle, les pattes en haut. Il la laissait quelques jours, et quand des gouttes tombaient du bec, un liquide qui ne sentait pas très bon, la bestiole était alors prête à cuire et à être consommée !!

Tous ces contre-forts montagneux, couverts de buissons, abritaient toutes sortes d'animaux donc beaucoup de gibier. Il y avait relativement peu de chasseurs, les bêtes se reproduisaient facilement. Les chasseurs étaient seulement ceux du pays et qui ne tuaient que le nécessaire sans excès. Ils partageaient leur chasse avec la famille et les voisins qui n'étaient pas chasseurs. Peu d'étrangers , sauf ceux invités par quelqu'un du pays.

Les chasseurs ont cela de commun avec les pêcheurs, c'est qu'ils aiment bien raconter leurs exploits, réels ou rêvés, et aussi montrer leurs prises quand elles sont importantes. Il arrivait de voir passer, au début de la saison des automobilistes avec des chapelets de perdreaux et de lièvres attachés à leur voiture. On savait qu'ils n'étaient pas du pays, ceux du village n'avaient pas besoin de montrer ce dont ils étaient capables. S'ils s'arrêtaient au café, ils ne fallait pas qu'ils cherchent à épater les clients présents ou alors il y avait de drôles de discussions.

Une autre chasse dont je ne vous ai pas encore parlée, est chasse aux sangliers. Pour cette chasse pas de chiens, elle se pratique à l'affût.