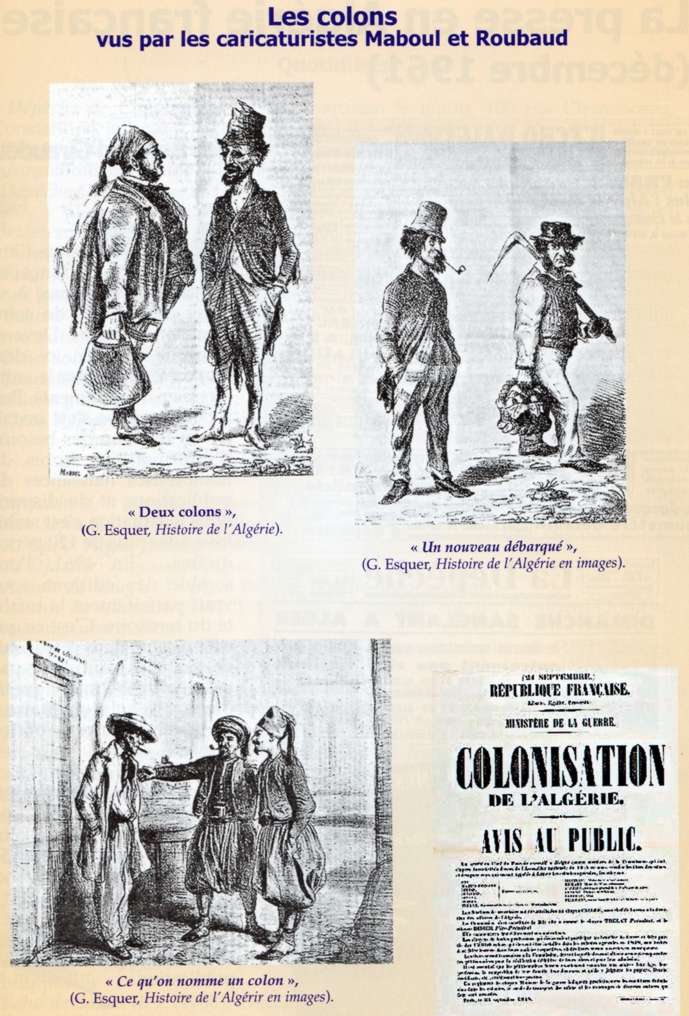

La grande misère des premiers colons

par Paul Biebent

Dans le sillage

des vaisseaux de l'amiral Duperré et dès la prise d'Alger

par le général de Bourmont, le 5 juillet 1830, débarquaient

les premiers émigrants que l'on n'appelait pas encore " colons

".

ILS ÉTAIENT PÊCHEURS et maraîchers et arrivaient de

l'île de Minorque aux Baléares, où l'escadre française

fuyant la tempête, avait relâché du 3 au 10 juin. Originaires

pour la plupart de la ville de Mahôn, ils pensaient qu'une armée

en campagne, c'est-à-dire en mouvement, ferait appel à leurs

services. Ils avaient embarqué avec femmes et enfants, mais encore

avec des semences, des fruits de saison, des légumes à repiquer,

des chèvres à traire et des volailles pour la ponte. Les

collines qui dominaient Alger, avec leurs jardins, leurs arbres fruitiers,

leurs vignes en treille, n'étaient pas faites pour eux. Ne demeuraient

à portée de leur bourse et de leurs capacités, en

bordure de mer et au Sud de la ville, que des terres marécageuses

et pestilentielles. Elles s'étendaient du " Zebboudj el Agha

" ( L'olivier de l'agha.),

vers le " Hamma

" (2Fièvre, chaleur.),

Hussein-Dey ", et jusqu'à l'embouchure de "

l'Oued

el Harrach ", débouché naturel de l'immense

plaine

de la Mitidja.

Les troupes de Charles X occupaient Alger depuis quelques jours à

peine, le temps de reconnaître la ville, de se fortifier sur les

hauteurs, d'envoyer

une reconnaissance navale vers Ouahran ( Oran

- capitaine Louis de Bourmont, fils du général, à

bord du brick Dragon, 22 juillet 1830.), une seconde vers Annaba

(Bône, 2 août

1830 - Occupée et évacuée presque aussitôt

pour être reprise en mars 1832.), que parvenait la nouvelle

de la chute de Charles X. La révolution de Juillet, les "

Trois Glorieuses " des 27, 28 et 29, mettait un terme au règne

des Bourbons. Louis-Philippe devenu Roi des Français, dans les

incertitudes du moment, maintenait et renforçait le Corps Expéditionnaire

et remplaçait, dans la confusion et les querelles de personnes,

le général de Bourmont par le lieutenant général

comte Clauzel. L'armée, pour des raisons de sécurité

et de ravitaillement, occupait le terrain de plus en plus loin, autour

d'Alger d'abord, puis pour mettre fin aux rapines des Turcs et pirates

toujours actifs, s'emparait des autres ports de la côte, Mers el-

Kébir le 14 décembre, et Oran le 4 janvier 1831. L'objectif

de l'expédition d'Afrique était atteint. " Rendre la

liberté aux mers ".

En France puis en Europe, dès que fut connue la nouvelle de la

chute du régime barbaresque, ce fut la ruée d'autres émigrants.

Ils fuyaient leurs pays d'origine chassés par la misère,

le sous-emploi et le chômage, les poursuites judiciaires, les révolutions

et les guerres, les catastrophes naturelles, ils étaient attirés

par l'espérance d'un avenir meilleur, poussés par l'esprit

d'aventure, et non par la foi des Croisés.

Ils étaient ouvriers, artisans, mais aussi affairistes, maquignons,

maquereaux, hôteliers et filles de moeurs légères.

Ils débarquaient en balancelles et tartanes des ports du Sud, en

goélettes et brigantins des rivages plus lointains. Ils s'installaient

dans la " Kasba " (Citadelle

terminée à la fin du xvie siècle.)), dans

des maisons qu'ils louaient à des usuriers juifs ou mozabites (

Ghardaïa est la ville principale

du M'Zab dont les ha secte orthodoxe des Ibadites.), ou qu'ils

achetaient à des notables maures et à des janissaires turcs

sur le départ. Les moins fortunés campaient au-delà

des murailles de la " Kasba ", sur les plages proches et souillées

de " Bab-el-Oued

" et de " Bab-Azoun ", de part et d'autre de l'ancien Peñon

espagnol ( Îlot rocheux à

300 m de la côte, aménagé en bastion.)

La monarchie de Juillet hésitait sur la suite à donner à

la prise d'Alger. La gauche française poussait au rembarquement,

la droite au maintien et à la poursuite de l'occupation.

Les liaisons

maritimes entre la France et l'Afrique demeuraient difficiles

et irrégulières alors que les bateaux à vapeur, souvent

mixtes et appuyés par des voiles pour le gros temps, commençaient

à sillonner les mers. Les militaires s'apercevaient très

vite que les ressources locales, à Alger comme à Oran, ne

suffisaient pas à l'entretien de l'armée et de la population

civile. Les terres fertiles et travaillées étaient abandonnées

par les propriétaires turcs volontairement exilés avec le

dey Hussein (Conduit à sa demande

à Naples avec 100 personnes de sa suite. Les janissaires célibataires

étaient, eux, convoyés vers Istanbul.). Les habitants

autochtones, arabes et berbères plus ou moins sédentarisés,

harcelés par les tribus turbulentes des " Hadjoutes "

autour de la Mitidja, et celles des " Douaïr " et des "

Smela " de la plaine de la " M'Ieta " oranaise, s'étaient

réfugiés dans les montagnes de Kabylie et de l'Atlas tellien.

Les petits " fellahs " ( Paysan,

agriculteur) qui demeuraient sur leurs lopins de terre, sans

gros moyens, produisaient peu. Les récoltes avaient souvent été

saccagées, les champs céréaliers brûlés

par les troupes françaises par souci de protection, ou " razziés

" par les tribus dissidentes. La France décidait alors d'affermir

sa conquête. Elle mettait en place une administration civile sous

le contrôle de l'armée et ouvrait ses ports aux " colons

". Ces colons, pour la plupart, n'avaient aucune connaissance agricole,

sinon très élémentaire, aucune idée précise

de ce qu'ils voulaient et pouvaient faire, mais ils avaient en commun

d'avoir très peu de moyens pour mettre en valeur des terres difficiles,

sous un climat aride. Les nouvelles d'Afrique, à travers la presse,

étaient bientôt colportées dans toute la France. Elles

atteignaient des familles qui subsistaient dans les bas-fonds de la société,

des familles nombreuses, sans travail, sans espoir d'améliorer

leurs conditions de vie et de s'élever avec leurs enfants dans

la hiérarchie sociale. Elles partageaient, à l'image des

pionniers de la " Frontier " du Far West américain et

à la même époque, ce " petit quelque chose en

plus " qui différenciait les audacieux des résignés.

Alors un jour, ces Français, selon la belle expression de Marie

Elbe, ont décidé " de monter sur le pont et de respirer

le vent du large " (" L'Algérie

des pionniers ", conférence donnée à Nice en

juin 1957 pour 25 ans après ", Marie Elbe, journaliste écrivain,

née à Boufarik - a défendu et continue de défendre

avec passion ses compatriotes exilés et l'Algérie française.).

Attirés à leur tour, d'autres Espagnols, des Italiens du

Sud et de Sicile, des Maltais, mais aussi des Rhénans et des Suisses,

prenaient la direction des ports français. L'émigration

changeait de forme et devenait largement européenne, massive et

incontrôlable. Les bateaux des émigrants, au départ

de Cette (Sète: orthographe de

l'époque.), de Toulon ou de Marseille, traversaient

la Méditerranée en trois ou quatre jours, parfois davantage

lorsque le mauvais temps les obligeait à mettre à la cape

ou à se réfugier dans les abris des Îles Baléares.

Ils mouillaient à quelques encablures de la côte africaine

à cause de leur fort tirant d'eau. Des bateliers maltais, espagnols,

siciliens, arrivés dans les premiers temps, transbordaient les

nouveaux arrivants des navires à la plage ou au quai. Ils les abandonnaient

avec leurs bagages, aux mains complices et douteuses de tenanciers d'auberges

et de tavernes, " d'intermédiaires " débarqués

avant eux et qui avaient quelque chose à offrir, à louer

ou à vendre. De son avènement en 1830 à sa chute

en février 1848, la Monarchie de Juillet a laissé débarquer

sur les côtes algériennes des milliers de Français

et d'étrangers, à la recherche d'une terre promise. Pendant

cette même période de dix-huit années elle a dépensé

pour sa seule conquête africaine près de trois milliards

de francs, dont deux cents ont été engloutis pour l'entretien

de son armée et pour la satisfaction des besoins d'une administration

civile pléthorique et incompétente. Plus souvent cantonnée

dans ses camps retranchés et ses hôpitaux de campagne, que

dépêchée à la poursuite des tribus révoltées,

l'armée servait de point de ralliement, d'abri illusoire et momentané,

de prétexte aux nouveaux débarqués à la recherche

d'un emploi stable, d'une terre à mettre en valeur, d'une maison

à bâtir. La Monarchie de Juillet, sans choix politique à

long terme, sans unité de vue, confrontée à une agitation

interne permanente, n'osait rien entreprendre de précis, de concret

et de durable. Elle laissait faire. Débordée par la nouvelle

bourgeoisie d'affaires, par le désarroi et les sollicitations de

la noblesse dépossédée, par l'émergence du

mouvement socialiste, et la formation d'un prolétariat misérable,

elle croyait trouver en Algérie un débouché, sinon

un remède à ses problèmes. Dans sa volonté

de dirigisme et de centralisation parisienne, elle multipliait à

l'excès et jusqu'à l'inconscience, un personnel administratif

civil et militaire non préparé et aux responsabilités

mal définies. Ces militaires et civils prétendaient tout

diriger, tout réglementer et être obéis sans discussions.

Un exilé de Napoléon III, chargé par l'opposition

nationale d'une enquête sur la colonisation, écrivait: "

En Algérie, pour repousser les accusations de mauvais vouloir dont

on le harcelait, l'Etat se crut tenu à exagérer le système,

à étendre encore le cercle, déjà si étendu

en France, des devoirs mis à la charge du pouvoir social: construction

de villages, concessions de terres, instruments d'exploitation, peuplement,

installation, mises de fonds, indemnités, assainissement du climat,

enseignement des cultures: il promit tout, commença tout, et sembla

vouloir, à ses risques et périls, se faire en quelque sorte

l'entrepreneur de tout, le créateur de la colonie " FEUILLIDE

(C. de), L'Algérie française - 1856 (la colonisation à

la remorque de la conquête). L'auteur, journaliste et écrivain

polémiste, opposant au coup d'État du 2 décembre,

a été exilé et interné à Hussein-Dey.

A écrit son livre à la demande d'Émile de Girardin,

journaliste et député, également victime du 2 décembre

1851.). C'est en effet ce que tentait de faire, dès

son installation, l'administration française en Algérie.

En septembre 1830, à peine débarquée, méconnaissant

le pays et pratiquant l'amalgame entre les émigrants, elle multipliait

les obstacles devant les requêtes présentées et accumulait

les retards dans la conduite des dossiers. Officiers et fonctionnaires

soutenaient et encourageaient les classes aisées de la société

européenne issues de la vieille noblesse, les anciens cadres rescapés

de l'Empire, ceux de la finance internationale, et des spéculateurs

dont ils espéraient des retombées. Ces privilégiés

du nouveau régime étaient reçus et écoutés

avec bienveillance et intérêt, ils étaient aidés,

par interprétation personnelle de décrets toujours flous,

pour la réalisation de projets ambitieux, aux résultats

incertains et aux perspectives lointaines.

Les petites gens, les premiers colons aux faibles moyens, souvent illettrés

et ne parlant pas toujours le français mais leur patois de province,

ou une langue étrangère, étaient généralement

méprisés, priés de revenir ou d'attendre, quelquefois

éconduits. Ils n'avaient pas d'autre choix que de " se débrouiller

". Ceux qui disposaient de quelque argent étaient condamnés

à la ruine et ceux qui n'avaient rien, étaient envoyés

mourir ailleurs.

Ce même mois de septembre 1830 s'installait le service des Domaines.

Afin d'assurer sa conquête et d'éviter les désordres,

la France se réservait le droit exclusif de vendre ou de concéder

les terres conquises, confisquées ou abandonnées. Les titres

de propriété étaient rares ou douteux, le cadastre

n'existait pas, et les soldats du Corps expéditionnaire avaient

malencontreusement détruit tous les registres du " deylik

" turc. La première mission confiée aux Domaines consistait

à dresser l'inventaire des terres disponibles, en premier lieu

les biens " maghzen " de l'État, et les biens "

arch " des tribus dissidentes réfugiées dans les montagnes,

biens aussi " nomades " et difficiles à identifier que

les tribus qui les parcouraient mais aussi les terres " melk "

privées des dignitaires du " divan " ( Assemblée,

réunion, hauts responsables administratifs de la Régence

turque) qui suivaient le dey dans son exil ou désiraient

le faire.

Rapidement, au mois d'octobre, des expropriés recevaient leurs

indemnisations, aussitôt contestées, parfois remises en cause,

par de prétendus propriétaires ignorés ou non identifiés

par les Domaines. Faux documents, témoins de complaisance, fonctionnaires

et plaideurs malhonnêtes, tout contribuait à entretenir la

confusion, l'injustice et le privilège. La constitution d'un dossier

de demande de concession était pour le candidat colon, ne sachant

écrire et sans appuis, une longue et dure épreuve qui pouvait

s'étendre sur plusieurs mois et parfois des années. Le dossier

dans un premier temps était envoyé à Paris où

il devait être approuvé par le ministère de la Guerre.

De retour à Alger et dans la seule hypothèse d'un avis favorable,

il rejoignait de précédents dossiers classés et en

instance. Quand leur nombre était jugé suffisant, l'administration

décidait d'implanter un centre de colonisation.

Des géomètres délimitaient le futur village, piquetaient

les concessions par lots de 8, 10, ou 12 ha selon la nature du sol, et

rarement davantage. Le géomètre responsable, de par sa seule

autorité et sans tirage au sort, attribuait les lots aux colons

qui justifiaient posséder 3 000 ou 4000 F.

Cet argent souvent passait de mains en mains avec, à chaque fois,

un petit intérêt pour le prêteur. Sans qu'aucun recours

ne soit possible, le géomètre pouvait prononcer la déchéance

du concessionnaire, pour des raisons majeures comme le non-respect de

ses obligations de mise en valeur, mais aussi pour d'autres motifs : retard,

paresse, ivrognerie, grivèlerie, affaire de moeurs ou petits larcins.

Dans les grandes villes, l'administration de tutelle, imbue de son importance,

préoccupée de tenir son rang, et de ne manquer ni réceptions

ni mondanités, se désintéressait du sort des colons,

livrés à eux-mêmes et socialement très bas.

Elle prenait conscience du rôle prépondérant qu'elle

s'imaginait avoir en Algérie et auquel elle n'aurait jamais pu

prétendre en France. Elle tenait là une revanche, une notoriété

inespérée et les faisait payer.

En parallèle se développait une autre forme de colonisation

qui ne faisait pas appel aux services de l'État. Les plus nantis

des colons, ceux qui possédaient quelque argent, traitaient directement

avec les Maures et les Turcs, ou au travers d'intermédiaires hâbleurs

et convaincants. Les terres " melk " qu'ils achetaient et réglaient

sur le champ, étaient situées dans les collines proches

des villes et des garnisons, souvent semées, plantées ou

prêtes à l'être. Dans leur précipitation d'aboutir,

ces colons étaient parfois victimes de leur naïveté

et de leur inexpérience. À peine réalisée

la transaction était remise en cause, par un propriétaire

différent et inattendu, fort de ses témoins de haut rang,

et de titres justificatifs incontrôlables. Suivaient alors d'interminables

procès devant des tribunaux de droit commun qui épuisaient

le colon, amenuisaient son capital et le conduisaient à la ruine.

D'autres fois les Domaines eux- mêmes, ou les bureaux arabes qui

déclaraient vouloir protéger la propriété

indigène, remettaient en cause les ventes entre particuliers, ils

découvraient, bien après la transaction, que les biens vendus

appartenaient au " maghzen " et proposaient un arrangement.

Les colons, quand ils le pouvaient, payaient une seconde fois. En d'autres

lieux, lorsque les colons traçaient leur premier sillon pour emblaver

leur terre, arrivaient le Génie militaire et peu après les

Ponts et Chaussées ( Le Génie

était chargé d'ouvrir et d'empierrer les routes, les Ponts

et Chaussées de les entretenir.). Ils opposaient à

la poursuite des travaux le projet incertain d'un poste fortifié

à construire, d'une route stratégique à tracer. En

échange ils suggéraient d'autres lots, généralement

éloignés, mais d'une prétendue " meilleure texture

", et de plus grande valeur.

Les colons n'avaient pas le choix. Ils payaient encore ou, leur capital

épuisé, revendaient ou abandonnaient, et s'en allaient croupir

dans les bas- fonds des villes, où ils sombraient souvent, quand

ils ne pouvaient regagner la France ou leur pays d'origine, dans la déchéance

et l'alcoolisme. Ceux d'entre eux qui surmontaient les obstacles et avaient

la volonté de persévérer, ceux qui n'étaient

pas victimes des fièvres pernicieuses, et se sentaient assez forts,

rejoignaient de nouveaux arrivants et s'en allaient grossir la liste des

demandeurs de concessions.

Et le cycle vicieux de l'administration les prenait dans ses rouages.

Ils étaient envoyés, le moment venu et par petits groupes,

pour colmater les brèches des premiers villages dépeuplés

et inachevés. Des villages où dans quelques maisons, avaient

déjà vécu et s'étaient éteintes jusqu'au

dernier enfant, deux ou trois familles successives.

Les colons, les anciens et les nouveaux, reprenaient la pioche, la pelle

et la brouette abandonnées. Ils construisaient ou achevaient des

" gourbis " ( Abri rustique.)

faits de roseaux, de bois, de paille hachée mélangée

à de la terre, le " toub ", à la manière

arabe. Ils déterraient des pierres et arrachaient les lentisques,

les jujubiers et les palmiers nains dans les jardins et les concessions

qui leur étaient attribués. Ils faisaient sécher

les branchages et montaient des charbonnières pour les racines

et les troncs. Ils allaient parfois fort loin échanger ou vendre

des fagots et du charbon de bois. Ils ramenaient de la chaux, des vivres,

des outils, et même de l'eau quand la source du village était

tarie. Ils vivaient le fusil à l'épaule et gardaient par

tous les temps, les semis et les récoltes sur pied. Ils se déplaçaient

à dos de mulet, rarement à cheval ou avec des voitures attelées

rudimentaires, par des chemins tortueux au travers des buissons et des

ronces, dans la chaleur et la poussière en été, sous

la pluie et dans la boue en hiver. La route qui logiquement devait desservir

le village, n'était jamais faite à l'arrivée des

colons. Le Génie attendait pour intervenir, l'achèvement

des travaux. Cela prenait des années. Parce que les maisons n'étaient

pas terminées. Par la faute du colon qui s'était ruiné

en allées et venues, qui avait perdu sa charrette et son mulet

tombés dans un ravin ou emportés par un " oued "

en crue, ou bien volés par des Arabes. Parce que ce " Maudit

Colon " ( Titre d'un livre de Claire

Janon, 1966.) était resté bloqué tout

l'hiver dans sa masure, cloué sur sa paillasse par la maladie,

où généralement il abandonnait " trois jours

de santé sur sept " ( FEUILLIDE

(C. de), op. cit.), ou plus simplement parce qu'il était

mort, et enterré depuis longtemps, sans cérémonie

religieuse, parce qu'il n'y avait pas de curé ou qu'il officiait

trop loin.

Le régime des concessions étant imposé dans des centres

de son choix, l'État se devait de prendre en charge, à défaut

de commodités, l'aménagement du milieu naturel pour le rendre

vivable. Il ne le faisait pas et s'en déchargeait sur le colon.

Souvent dans les villages l'eau manquait et ce colon devait creuser un

puits parce que celui qu'avait foré l'armée était

trop éloigné, saumâtre ou à faible débit.

Il élevait un abri pour son bétail aussitôt qu'il

pouvait en compter quelques têtes; il montait des murets de pierres

sèches, renforcés de branches d'épineux pour protéger

son jardin et sa cour des bêtes sauvages et des maraudeurs. Il participait

à la milice locale dont la tâche el iit de seconder l'armée

dans la défense locale. Toutes les semaines, il consacrait une

journée à un tour de garde, au creusement de tranchées

ou à l'aménagement d'un parapet de protection. L'administration

se contentait d'envoyer de temps à autre un inspecteur de colonisation

quirédigeait un rapport (Consultables

aux Archives d'Outre-mer d'Aix-en-Provence.). Trop occupéepar

ses propres problèmes d'intendance et son confort dans les villes

où s'ouvraient des bars, des théâtres, des mess de

garnison, elle négligeait ses responsabilités. Les voies

de communication, l'assèchement des marais, la santé publique,

l'enseignement devenaient sans importance.

Quant à l'armée, dès qu'arrivait la saison des pluies,

elle prenait ses quartiers d'hiver. En été, quand elle ne

poursuivait pas des tribus révoltées, elle s'ennuyait dans

ses cantonnements mais ne participait pas aux grands travaux d'utilité

générale : routes, transport de pierres, creusement de canaux,

pose de conduites d'eau. Elle préférait y affecter des condamnés

de droit commun, assurer leur surveillance et leur survie.

Sur le plan primordial de la santé publique, alors que les fièvres

et les épidémies emportaient plus de monde, civils et soldats,

que les opérations militaires, l'État encore manquait à

sa mission. Des hôpitaux étaient ouverts dans les villes,

mais aucun dans le " bled ". Dans les centres de colonisation

il n'y avait ni médecin, ni pharmacien, ni sage- femme. Le service

médical était abandonné aux mains incompétentes

de guérisseurs, de charlatans, de matrones, de " quablat "

(Accoucheuse.) indigènes

appelées d'urgence et qui laissaient mourir deux femmes sur trois.

Les puissants de la colonisation qui bénéficiaient de solides

appuis, avaient en revanche droit à la sollicitude de l'administration.

Ce qu'elle refusait aux premiers colons, elle l'accordait plus tard aux

pères trappistes de Staouéli, aux soeurs de Saint-Vincent

de Paul, aux orphelinats de Mgr Dupuch. Des compagnies de soldats sous

la direction d'officiers du Génie, leur étaient détachées

sans limite de temps, avec leurs prolonges, leurs attelages, leurs outils

de pionniers et leur service des subsistances.

Dans les villages inachevés, les colons pouvaient attendre. La

menace de déchéance planait sur eux en permanence. Ils devaient,

dans les deux ans, avoir achevé leur maison, et défriché

et semé la moitié au moins de leur concession. Pour eux

les promesses n'étaient pas tenues et ce dont ils avaient besoin

arrivait toujours trop tard : les graines à semer, les plants à

mettre en terre, le boeuf pour atteler à la charrue, la vache pour

donner son lait au nouveau-né dont la mère était

malade. Inexpérimentés, ils ne bénéficiaient

d'aucun conseil de culture, ne possédaient pas de manuel d'hygiène,

mais étaient soumis à la rude discipline militaire...A la

chute du roi Louis-Philippe, les grands rêves qui avaient un jour

effleuré les uns et les autres s'étaient envolés.

Le constat était sévère. Le taux des flux migratoires

diminuait, les capitaux n'arrivaient plus, l'agriculture agonisait."

La tourbe d'envahisseurs " (FEUILLiDE

(C. de), op. cit.) qui, dès l'origine, était

allée chercher fortune en Algérie, ne l'avait pas trouvée.

La colonisation anarchique allait céder le pas à la colonisation

officielle.

|