Huit jours avec la troupe de " Pépé

le Moko "

Au quartier général de Julien

Duvivier

Un film se prépare comme une bataille, selon un plan minutieusement

conçu, et sous la direction d'une équipe de techniciens

qui rappellent un peu des officiers supérieurs qu'on rencontre

souvent dans les couloirs du Ministère de la Guerre, les veilles

de fêté nationale ou de parade militaire.

Julien Duvivier, délaissant les baraques Adriant de For tde-l'Eau

où, voici bientôt deux ans, il dirigea, dans un tumulte de

grandes manœuvres, les foules hétéroclites dé

GOLGOTHA, a installé, cette fois, son quartier général

à l'Hôtel Aletti. C'est là que, pendant huit jours,

seront réglés tous les détails concernant la "

mise en scène " des extérieurs de PEPE LE MOKO ; c'est

là que chaque soir à la même heure je le rencontrerai

eh compagnie de son état-major, discutant de " choses très

sérieuses " devant un jus dé tomate et quelques frites.

Le journaliste est un des rares personnages qui puisse, en campagne, approcher

le stratège. Le général Franco, lui-même, respecte

ce principe. Mais le réalisateur d'un film n'est pas nécessairement

un monsieur qui vous accueille d'enthousiasme dans le petit cercle restreint

de son entourage immédiat. Il existe plusieurs raisons à

cela, et il faut avoir longtemps vécu parmi les " hommes du

métier " pour admettre le principe de cette sévérité

qui a, le plus souvent, sa raison d'être. En dehors des gens ennuyeux,

des curieux et des mouchards de profession, il y a aussi les " pamphlétaires

" qui s'introduisent insidieusement sur le plateau pour essayer,

ensuite, de ridiculiser méchamment ceux dont ils ont obtenu l'hospitalité.

Duvivier, d'ailleurs, a été victime, il n'y a pas si longtemps,

de cet état de fait. La courtoisie qu'il met à m'accepter

à sa table de travail me touche d'autant plus. N'allez pas vous

imaginer qu'il s'agit d'un impressionnant bureau couvert de graphiques

et de compas. Cette table de travail n'est qu'une table de bar, mais malgré

la proximité d'une charmante personne qui semble mettre une certaine

coquetterie à distribuer de droite et de gauche des sourires provocants

; malgré les verres de gin et les cocktails qui circulent un peu

partout autour de nous, l'attention de mes compagnons est, tout entière,

absorbée par la préparation d'un tableau de service rigoureusement

établi. M. Gargour, le sympathique directeur de la production,

autrement dit le monsieur qui tient les cordons de la bourse et qui veille

à ce qu'elle ne se vide pas trop rapidement ; Kruger, dont tout

le monde sait aujourd'hui qu'il peut être considéré

comme l'un des meilleurs - sinon le meilleur - opérateurs français

et Vernay, l'assistant toujours prêt à exécuter l'ordre

" du patron " , prennent part à la conversation et donnent

alternativement leur avis. Le régisseur général,

l'homme à tout faire, Pinoteau fait brusquement irruption dans

la salle. Il est essoufflé. Il a le regard brillant, les gestes

nerveux et saccadés d'un éclaireur qui vient de reconnaître

le " terrain " et qui communique à son chef, avant l'engagement

prévu, le résultat de ses observations personnelles.

Julien Duvivier l'écoute très attentivement, puis subitement

:

- Combien avez-vous pu retenir d'agents pour demain matin ? lui demande-t'il.

- Une dizaine.

- Ça n'est pas suffisant.

- J'ai eu toutes les peines du monde à les obtenir, Monsieur Duvivier.

- Arrangez-vous, voyez à nouveau le commissaire central, allez

plus haut si c'est nécessaire, mais il m'en faut au moins une vingtaine.

Pinoteau sourit, acquiesce et disparaît prestement. Il passe pour

être le " roi des régisseurs ". C'est un surnom

un peu lourd à porter. Mais, soyez tranquilles, demain à

la première heure, Julien Duvivier aura ses vingt agents.

Et voici Jean Gabin !

- C'est très joli tout ça mes p'tits amis, je voudrais bien

pourtant boire quelque chose.

L'arrivée de Jean Gabin donne le signal d'une détente générale.

On en restera là pour aujourd'hui. Le bar américain reprend,

aux yeux de ces techniciens affairés, son véritable visage.

Les briquets crachent leurs étincelles, les cigarettes s'allument,

les verres se remplissent. Gabin a demandé un pastis. On lui sert

un anis.

- Qu'est qu'c'est qu'ce machin blanc, c'est du pastis ?

- De l'anisette, monsieur.

- Tiens j'me tape tous les matins un verre comme ça pour me laver

les dents ! Julien Duvivier hoche la tête, soulève ses deux

bras pour les laisser retomber lourdement sur les accoudoirs de son fauteuil

dans un large geste d'impuissance.

- Tu ne changeras pas, Jean... comparer un apéritif à un

dentifrice !

- Et puis après ?

- Et si, pour faire un peu diversion, nous parlions de... PEPE. Oh ! J't'en

prie Julien, laisse-le c'gars là. Il repose.

- Oui, mais sais-tu que tu dois chanter ?

- Oui j'sais.

- Où ?

- Sur les toits.

Duvivier part d'un éclat de rire.

- Sur les toits, sur les toits. Tu as vu des toits dans la Casba ?

- Oui, enfin, sur les machins, là, sur les…

- Avoue donc tout de suite que tu ne connais pas le bouquin. Tu l'as lu.

Mais il y a peut-être trois ans. Alors tu ne t'en rappelles plus.

Jean Gabin ne réplique d'abord pas. Il considère son metteur

en scène d'un œil narquois, se passe deux ou trois fois la

main dans la chevelure et sur un ton de reproche, lentement, très

lentement :

- Dis donc, tu n'peux pas tourner la page. Ça t'gênerait

de parler d'autre chose. Avec ton cinéma !

- De chasse, par exemple, car il faut vous dire messieurs que M. Jean

Gabin adore chasser.

- Parfaitement, et puis...

Le barman ne le laisse pas poursuivre.

- Je vous demande pardon, monsieur. Vous avez Paris au bout du fil.

- Ah ! c'est vrai, j'oubliais que je l'avais demandé.

Jean Gabin sans aucune affectation, en toute simplicité, tel qu'il

apparaît à l'écran, traverse la salle.

A mes côtés, j'entends Duvivier qui murmure :

- Quel brave type, tout-de-même ! ;

Et c'est toujours comme ça ! On passe son temps à se "

chiner " mutuellement…

- Et dans le fond…

- Oui, dans le fond... Ah ! mais " revoilà " M. Gabin

! Qu'est-ce que tu as ? Jean Gabin ne dit pas un mot. Ses yeux sont immobiles,

presque hagards.

- Mais qu'est-ce que tu as donc ? Alors, après avoir hésité

:

- Tu sais " Chow ", mon p'tit chien chinois…

- Oui, Eh bien ?

- Il est mort.

Et tirant sa pochette, Jean Gabin se retourne pour pleurer doucement,

doucement, comme un enfant qui à un gros chagrin.

On tourne

Les quais d'Alger tiendront un rôle important dans PEPE-LE-MOKO.

C'est aux abords de la gare maritime que l'auteur de LA BANDERA fait installer

son " travelling " et ses appareils. A une certaine distance,

la foule des curieux, qui grossit sans cesse, est maintenue par des gardiens

de la paix. Ces femmes qui essayent de jouer les Garbo avec leurs paupières

consciencieusement huilées et leurs cils lourds de Rimmel ; ces

adolescents malicieux et ces débardeurs dont l'expression de compassion

qui se lit sur leurs visages dit assez le mépris inconscient que

leur inspire les gens du cinéma ; ce peuple de loqueteux, de petits

marchands ambulants, d'inscrits maritimes ou d'oisifs qui traînent

généralement sur le pavé gras des docks la semelle

usée de leurs brodequins ou de leurs espadrilles, ce peuple est

là, figé dans une attitude où se mêlent, à

la fois, l'admiration, l'extase même et, aussi, une sorte de commisération

inexplicable.

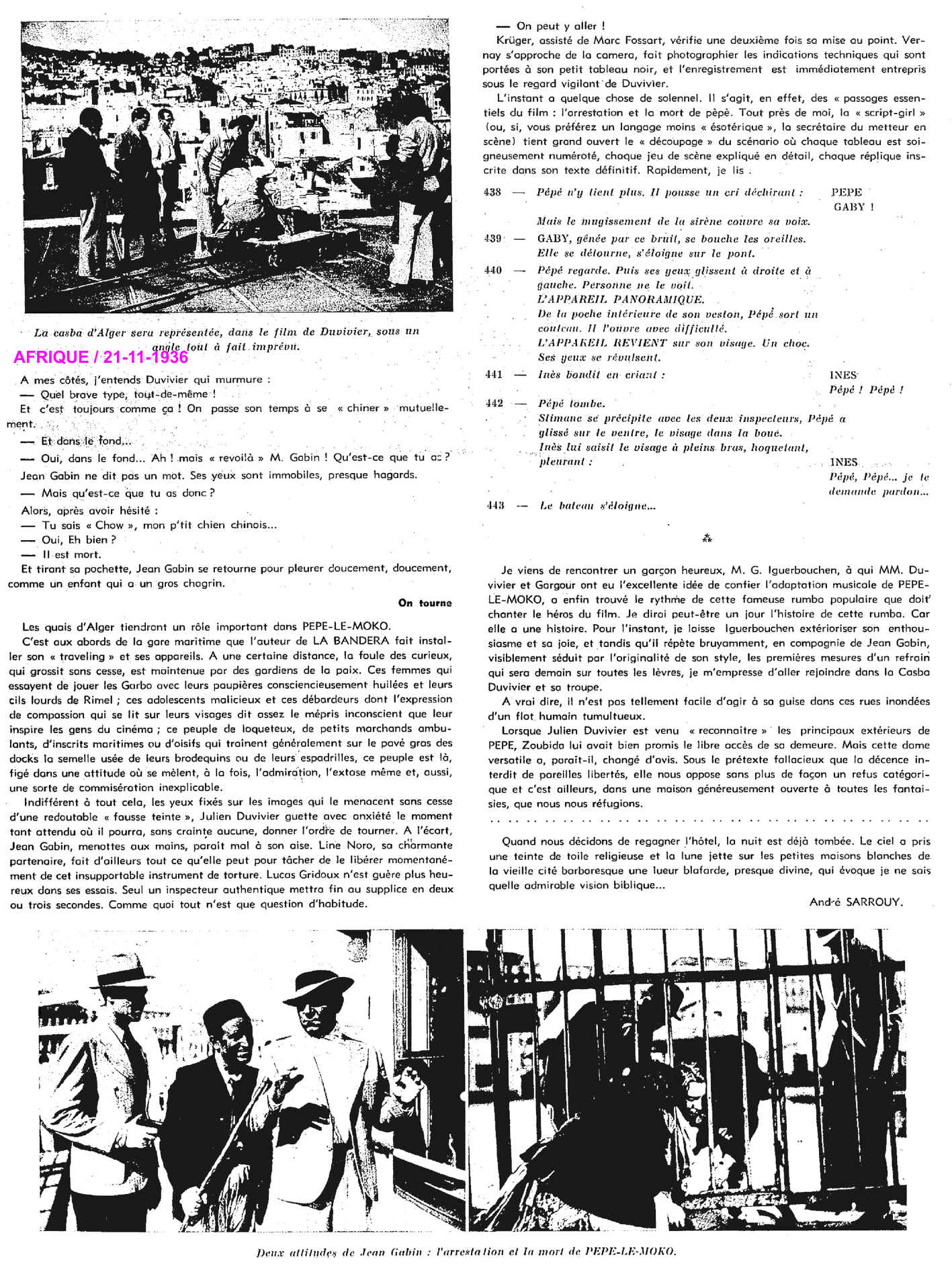

Indifférent à tout cela, les yeux fixés sur les images

qui le menacent sans cesse d'une redoutable " fausse teinte ",

Julien Duvivier guette avec anxiété le moment tant attendu

où il pourra, sans crainte aucune, donner l'ordre de tourner. A

l'écart, Jean Gabin, menottes aux mains, paraît mal à

son aise. Line Noro, sa charmante partenaire, fait d'ailleurs tout ce

qu'elle peut pour tâcher de le libérer momentanément

de cet insupportable instrument de torture. Lucas Gridoux n'est guère

plus heureux dans ses essais. Seul un inspecteur authentique mettra fin

au supplice en deux ou trois secondes. Comme quoi tout n'est que question

d'habitude.

- On peut y aller !

Kruger, assisté de Marc Fossart, vérifie une deuxième

fois sa mise au point. Vernay s'approche de la caméra, fait photographier

les indications techniques qui sont portées à son petit

tableau noir, et l'enregistrement est immédiatement entrepris sous

le regard vigilant de Duvivier.

L'instant a quelque chose de solennel. Il s'agit, en effet, des passages

essentiels du film : l'arrestation et la mort de pèpè. Tout

près de moi, la " script-girl " (ou, si, vous préférez

un langage moins " ésotérique ", la secrétaire

du metteur en scène) tient grand ouvert le " découpage

" du scénario où chaque tableau est soigneusement numéroté,

chaque jeu de scène expliqué en détail, chaque réplique

inscrite dans son texte définitif. Rapidement, je lis .

438 - Pépé n'y tient plus. Il pousse un cri déchirant

: PEPE

GABY !

Mais le mugissement de la sirène couvre sa voix.

439 - GABY, gênée par ce bruit, se bouche les oreilles. Elle

se détourne, s'éloigne sur le pont.

440 - Pépé regarde. Puis ses yeux glissent à droite

et à gauche. Personne ne le voit.

L'APPAREIL PANORAMIQUE.

De la poche intérieure de son veston, Pépé sort un

couteau. Il l'ouvre avec difficulté.

L'APPAREIL REVIENT sur son visage. Un choc.

Ses yeux se révulsent.

441 - Inès bondit en criant : INES

Pépé ! Pépé !

442 - Pépé tombe.

Simone se précipite avec les deux inspecteurs, Pépé

a glissé sur le ventre, le visage dans la boue. Inès lui

saisit le visage à pleins bras, hoquetant, pleurant : INES

Pépé, Pépé... je te demande pardon...

443 - Le bateau s'éloigne…

Je viens de rencontrer un garçon heureux, M. G. Iguerbouchen, à

qui MM. Duvivier et Gargour ont eu l'excellente idée de confier

l'adaptation musicale de PEPE-LE-MOKO, a enfin trouvé le rythme

de cette fameuse rumba populaire que doit chanter le héros du film.

Je dirai peut-être un jour l'histoire de cette rumba. Car elle a

une histoire. Pour l'instant, je laisse Iguerbouchen extérioriser

son enthousiasme et sa joie, et tandis qu'il répète bruyamment,

en compagnie de Jean Gabin, visiblement séduit par l'originalité

de son style, les premières mesures d'un refrain qui sera demain

sur toutes les lèvres, je m'empresse d'aller rejoindre dans la

Casba Duvivier et sa troupe.

A vrai dire, il n'est pas tellement facile d'agir à sa guise dans

ces rues inondées d'un flot humain tumultueux.

Lorsque Julien Duvivier est venu " reconnaître " les principaux

extérieurs de PEPE, Zoubida lui avait bien promis le libre accès

de sa demeure. Mais cette dame versatile a, parait-il, changé d'avis.

Sous le prétexte fallacieux que la décence interdit de pareilles

libertés, elle nous oppose sans plus de façon un refus catégorique

et c'est ailleurs, dans une maison généreusement ouverte

à toutes les fantaisies, que nous nous réfugions.

Quand nous décidons de regagner l'hôtel, la nuit est déjà

tombée. Le ciel a pris une teinte de toile religieuse et la lune

jette sur les petites maisons blanches de la vieille cité barbaresque

une lueur blafarde, presque divine, qui évoque je ne sais quelle

admirable vision biblique...

|