|

Y a-t-il un problème d'aménagement

particulier aux communes dites suburbaines ? (par le fait du Grand-Alger,

ce terme de suburbain devient impropre). Peut-on traiter d'un problème

d'aménagement d'El-Biar, de Birmandreïs, d'Hussein-Dey ?

Je montrerai les raisons pour lesquelles il est devenu impossible de voir

les choses sous ce jour. Le Grand-Alger n'est pas une vue de l'esprit,

c'est une réalité concrète : une entité urbaine

qui va de Maison-Carrée à Bouzaréah.

C'est donc dans le contexte de cette unité que

doit être replacée chacune des communes. Je montrerai aussi

que les nouvelles structures et la nouvelle occupation du site vont déplacer

les centres de gravité et que de nouveaux arrondissements délimités

par la géographie avant de l'être par un acte administratif

auront tendance à se former.

(Pour citer un exemple que l'on commence à connaître,

( la nouvelle unité des Annassers

est à cheval sur les anciennes communes de Kouba

et de Birmandreïs).

Traiter du problème des " communes suburbaines " revient

donc à décrire le nouveau plan d'aménagement du Grand-Alger.

Lorsqu'on regarde le mouvement de construction actuel, on constate d'ailleurs

qu'il est presque entièrement reporté sur les communes en

question. Le tableau des augmentations de population illustre le même

phénomène.(Note du Déjanté

: le tableau ne figure pas dans l'article. Mystère.)

Il s'agit d'un parti délibéré, que

je ne saurais mieux expliquer qu'en renvoyant aux principes d'urbanisme

énoncés à de nombreuses reprises par M. Dalloz, ici

même ou dans des publications spécialisées : le développement

d'une ville est naturellement radioconcentrique ; en découlent

l'engorgement du centre et la fixation des banlieues, causes de l'impasse

où se trouvent aujourd'hui toutes les grandes vil-les. L'urbaniste

actuel doit donc oublier ce vieux centre et chercher la solution nouvelle

dans des trames nouvelles. Le site et les conditions d'établissement

déterminent ce choix. L'économie et la démographie

en fixant les limites.

Le développement d'Alger apparaît sur les figures successives

à partir de la Casbah

isolée de 1830 entourée d'une campagne verdoyante dans laquelle

les fermes et les villas d'été font une ponctuation blanche,

jusqu'à la chaotique cité de 1960, où s'amorcent

les grands éléments d'une structure, et à la ville

possible de 1980, fixée dans une ordonnance nouvelle.

Un fait frappe sur ces dessins. C'est que la plupart des communes "

suburbaines " sont de création récente et ont été

assez vire absorbées par la ville.

Dans l'ordre ou dans le désordre, elle n'avaient aucune chance

de rester campagnarde.

Une exception pourtant : on remarque que sur

le croquis de 1980,

Dély-Ibrahim reste isolé. Il va de soi qu'une

croissance incontrôlée aurait tôt fait de l'absorber.

Village de colonisation, Dély-Ibrahim a le charme et le caractère

des villages du Sahel, dont il est, par son paysage, un exemple typique.

Le charme actuel de Dély-Ibrahim (et du bois des Cars) est justement

d'être isolé d'Alger par une zone de campagne qu'il faut

préserver.

|

|

|

|

Sites

bucoliques ou pittoresques, coins poétiques, refuges du passé

seront respectés. En voici trois exemples, pris le long de

l'Oued-Kniss : le chemin Maclay, auquel les urbanistes établissant

à côté les grandes voies d'accès, conserveront

le reposant ombrage de ses vieux oliviers. Ce vieil aqueduc turc,

envahi par la végétation. Le ' Café d'Hydra

", relais animé du temps des diligences, aujourd'hui

borne sommeillante dans l'histoire de la cite.

|

Toutes les autres communes du Grand-Alger sont absorbées,

et, en périphérie, hors des limites administratives, Birkadem

et

Maison-Blanche participent de la même

économie.

Aucune de ces communes, de même qu'aucun des tracés de routes

existants, n'a été un acte de création délibéré

(Vieux-Kouba mis à part). De l'ancienne Casbah rayonnaient les

chemins muletiers conduisant vers le Sahel et vers les zones maraîchères

(devenues la plaine d'Hussein-Dey).

Puis dès 1830 ces chemins ont été élargis

en voies carrossables, elles-mêmes élargies en routes pour

supporter un trafic plus grand, puis doublées au fur et à

mesure des besoins. Aux carrefours et aux points d'eau se sont développés

de petits centres agglomérés. Ces centres agglomérés,

comme la ville, se sont étendus le long des voies. On voit donc

qu'Alger a suivi le développement radioconcentrique habituel, simplement

déformé par une topographie particulière et une position

côtière.

86 ko

d'Alger 1830

à la cité actuelle de 1959

d'Alger 1830

à la cité actuelle de 1959

|

Saint-Eugène

est né avec l'ouverture d'un chemin riverain destiné à

desservir les batteries militaires. Il a suivi le schéma de développement

habituel aux banlieues côtières : quelques maisons de villégiatures

et une ou deux guinguettes, qui se multiplient entre la route et la mer

et finissent par se souder à la ville. Puis l'arrivée des

spéculateurs et les lotissements de terrain ont fait cette frange

un peu monotone qui va aujourd'hui jusqu'à Guyotville.

Avec l'ouverture de la route et les facilités de transport, on

voit s'y fixer les habitants en permanence, les carrières et la

fabrique de ciment attirent une population ouvrière ; le caractère

de villégiature se reporte peu à peu sur Sidi-Ferruch

ou sur Cap-Matifou.

(C'est pourquoi, dans l'étude d'aménagement d'Alger, ces

deux centres ont aujourd'hui une telle importance et ne sont pas dissociables

de l'étude d'Alger).

Voici la ville de demain, résultante logique

d'une évolution désormais dirigée par un urbanisme

rationnel.

En contraste

avec l'expansion radioconcentrique habituelle des grandes cités,

Alger s'étend suivant les directions des zones actives industrielles.

En contraste

avec l'expansion radioconcentrique habituelle des grandes cités,

Alger s'étend suivant les directions des zones actives industrielles.

|

La Bouzaréah

est la seule commune " suburbaine " n'ayant pas encore amorcé

son développement. Sans eau et sans desserte routière, (Lespès,

en 1930, parle de " projet étudié depuis longtemps

de téléphériques liant Bab-el-Oued et Saint-Eugène

à la Bouzaréah, l'idée étant alors surtout

d'en faire une station touristique et climatique, ce qui reste valable

"), elle présente de petits noyaux d'agglomération

sur les voies existantes et d'assez importantes fixations de bidonvilles

ou de mechtas (la tribu, les flancs du

Frais-Vallon). Il n'est pas pensable d'amorcer de grandes mises

en viabilité dans tous les coins d'Alger. Les milliards d'investissement

que représenterait un équipement complet de l'agglomération

dépassent les possibilités matérielles. Il est donc

souhaitable de grouper les constructions dans des zones choisies et de

les équiper totalement. Faire un bout de route, un tronçon

d'égout par-ci par-là ne sert évidemment à

rien. Cela explique pourquoi La Bouzaréah représente plus

une grande réserve foncière qu'une zone d'extension actuelle.

El-Biar, Birmandreïs, Kouba et les hauts d'Hussein-Dey

constituent cette dorsale d'Alger qui devient le grand élément

de structure de la nouvelle agglomération.

Le schéma de formation des trois premiers est toujours semblable

: des routes, un point d'eau, un café maure (Birmandreïs =

Bir Mourad Reïs, " le puits du reïs Mourad ", V. Lespès).

La première route de Blida

par Dély-Ibrahim, Douéra

, passe par El-Biar et en conditionne la formation : c'est la porte du

Sahel (le Sahel, qui était auparavant du maquis, a été

mis en valeur par la colonisation). La commune était surtout un

ensemble de grands jardins, dont donnent encore une idée les propriétés

du chemin Beaurepaire, du chemin Maclay, etc... Mais la spéculation

intervenant, ces propriétés se morcellent en lotissements

qui couvrent le sol, ne laissent pas un arbre et échantillonnent

les architectures les plus diverses et les plus bâtardes.

Le processus est le même pour les deux autres communes : en 1843

l'ouverture de la route de Blida par Birkadem détermine la petite

agglomération de Birmandreïs. Le

pont d'Hydra déclenche une débauche de lotissements.

Pour Kouba, j'ai dit que c'était à l'origine un village

de colonisation qui ne s'est pas développé. Le séminaire

date de 1860 et c'est la route du. Gué-de-Constantine et les liaisons-tramways

(1906) qui ont fixé la formation actuelle. Là encore, comme

sur les hauts d'Hussein-Dey, les lotissements ont fait tache d'huile.

Le cas de la plaine d'Hussein-Dey et de Maison-Carrée est différent.

Au temps d'Alger-Casbah, les zones maraîchères allaient jusqu'à

l'Harrach.

La Mitidja, peu cultivée, était surtout marécageuse.

Mais les terrains plats qui vont du Hamma

à l'Harrach, l'accès au port direct étaient commodes

pour les industries. Le développement intensif vers l'est était

inévitable. La conversion de zone maraîchère en zone

d'activité industrielle et commerciale s'est faite progressivement

en passant par un mélange composite de fermes, de villas, d'usines,

de camps militaires et de guinguettes. L'immigration espagnole - ouvriers

ou jardiniers mahonais - s'est beaucoup faite par Hussein-Dey.

La jonction d'Hussein-Dey à Maison-Carrée date d'après

1930. Aujourd'hui, l'implantation de quartiers d'habitation nombreux rejette

les grosses industries au delà de l'Harrach mais la proximité

du port, la commodité des terrains fait souhaiter que cette zone

garde son caractère d'activités diverses.

Deux grands axes ont présidé à l'extension d'Alger

: un Est-Ouest le long de la baie, un Nord-Sud industriel à l'Harrach.

A leur intersection, Maison-Carrée est un point clé.

Il reçoit la chute du Sahel, les circulations de plaine passent

nécessairement par là (c'est le point d'arrivée de

la plupart des immigrants). Du point de vue militaire, c'était

évidemment un poste capital. Aussi dès 1830 le bordj turc

y était occupé. Mais l'insalubrité de la

Mitidja, l'insécurité due aux descentes des tribus

de Kabylie ou de 1'Atlas mitidjien ont retardé la création

d'une agglomération. La vraie naissance de Maison-Carrée

est due à l'instauration d'un marché de bestiaux en 1.862,

fixé au vendredi de chaque semaine. Ville de marché, Maison-Carrée

devait concurrencer

l'Arba et Boufarik.

Maison-Carrée reste un point-clé, point de commande des

zones industrielles et embout de l'agglomération.

Cette revue systématique fait bien ressortit que la croissance

d'Alger n'est pas différente de celle de la plupart des grandes

cités. La ville pousse des tentacules le long de ses voies de sortie,

les communes voisines rayonnent elles-mêmes et tout finit par se

fondre en une vaste et informe agglomération.

Les points de densification sont les anciens centres (généralement

des carrefours) et les zones périphériques deviennent ce

qu'on appelle - aujourd'hui péjorativement - des banlieues. Le

centre s'engorge, la banlieue reste sans vie.

Si le premier phénomène (la congestion du centre) n'est

pas difficile à expliquer, le second, " la banlieue ",

ne se caractérise pas si facilement. Il y a souvent la présence

d'industries, créées à l'origine en marge de la ville

et absorbées par elle. Mais les " banlieues " (je continue

de l'employer dans son sens péjoratif, qui n'est pas forcément

impliqué par sa définition) sans industrie ne sont pas toujours

plus amusantes ; le terme de villes-dortoirs les définit en partie.

La bonne et la mauvaise architecture participent de la même tristesse

générale, (ce qui doit faire réfléchir les

architectes). Par contre on note que les commerces y sont réduits

à leur plus simple expression (quelques boutiques d'alimentation)

et que les équipements urbains : hôtels, restaurants, théâtres,

etc... n'existent pas. Cela s'explique par le postulat de croissance concentrique

: le quartier est branché sur le centre-ville, mais trop loin pour

participer à sa vie.

Autre chose plus subjective : les espaces n'ont pas de caractère

et d'échelle urbaine. Ville par sa densité, ses voisinages,

ces concentrations de voitures, il manque à la banlieue tout ce

qui pourrait lui conférer l'ambiance urbaine.

La ville se

développe en prenant appui sur les structures nouvelles :

La ville se

développe en prenant appui sur les structures nouvelles :

pleine utilisation des terrains constructibles et des équipements.

D'où impérieuse nécessité d'un plan

directeur. |

La ville se

développe sans ordre

La ville se

développe sans ordre

le long des voies existantes : gaspillage des terrains.

La dilution des opérations ne permet pas la

constitution de centres (Phénomène-type des banlieues)

|

Or, les impératifs de l'économie

et de la démographie ( Pour ce problème

particulier, ne pas oublier que le problème Alger est indissociable

du problème de toute l'Algérie.) nécessitent

la densité urbaine : un bref calcul montre que seule la texture

urbaine répond au problème. Un rendement de terrain de 100

% (rapport de la surface habitable à la surface du terrain), qui

représente pour 4 niveaux moyens d'immeuble une surface construite

de 25 % définit une trame urbaine normale. Si on la remplace par

une trame de lotissement, qui ramène les rendements de terrains

à 30 % au plus, la surface de la ville triple. Il s'agit bien entendu

d'une démonstration par le paradoxe.

Qu'en est-il d'Alger ? A priori, ce phénomène " banlieue

" qui existe, est un peu escamoté par le prestige d'un site

merveilleux. Mais les années à venir, où vont se

saturer petit à petit les terrains libres, seront déterminantes,

puisque Alger deviendra A ou B (croquis). Cela me ramène à

décrire, en grands traits, quelques-uns des principes d'aménagement

des hauts d'Alger, pour montrer comment pourra se fixer cet objet déterminé

A.

Un

réseau de voies nouvelles sera créé sur Alger.

Ces voies ne sont plus la confirmation des anciennes, insuffisantes, souvent

impossibles à élargir, souvent trop raides (les anciens

chemins muletiers), mais un grand maillage juxtaposé à la

cité. En particulier les voies longitudinales créent des

axes de composition nouveaux liant directement les hauts d'Hussein-Dey,

Kouba, Birmandreïs, El-Biar pour aboutir à Châteauneuf.

Ce réseau détermine une économie entièrement

nouvelle des hauts d'Alger. Les quartiers ne sont plus orientés

vers le centre-ville actuel, mais dans un axe Est-Ouest. La création

de nouveaux centres urbains à l'intérieur des mailles réorganise

tout le système. Il est évident que la nouvelle zone de

densité urbaine impose des centres commerciaux, des centres de

divertissements et d'administrations, impliquant eux-mêmes des surfaces

de terrain pour les parkings et les constructions, des dégagements

par les rapidités d'accès, qui ne sauraient se trouver dans

les petits centres communaux d'ores et déjà engorgés:

Un centre au promontoire de l'Oued Ouchaïa, le centre des Annassers,

ceux de l'Oued Kniss, de Sidi Yahia et de Châteauneuf pourraient

redéterminer dans cette nouvelle optique tous les quartiers des

anciennes communes suburbaines. De l'autre côté de l'Harrach,

un centre urbain sur la crête de Lavigerie rééquilibre

une partie de Maison-Carrée.

Actuel quartier

de l'oued Oucha'ïa, à Hussein-Dey Entre les maisons

disparates de ces lotissements hétéroclites

Actuel quartier

de l'oued Oucha'ïa, à Hussein-Dey Entre les maisons

disparates de ces lotissements hétéroclites

et la lisière des Eucalyptus (château-d'eau) sera implanté

un centre urbain. |

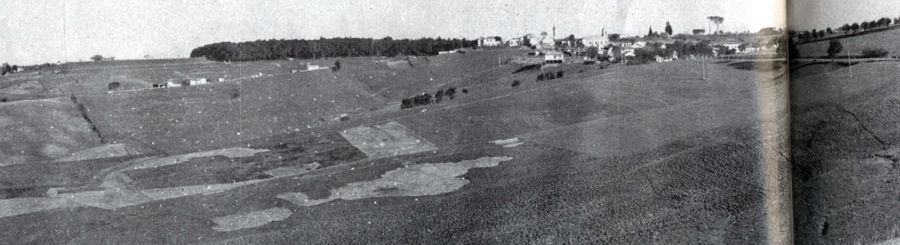

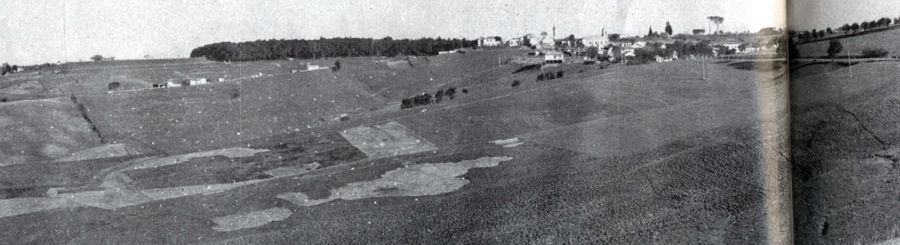

Un des premiers

jalons de l'Alger futur :

Un des premiers

jalons de l'Alger futur :

du sol encore fleuri

de l'extrémité ouest de l'opération Annassers,

on voit la cité de la Concorde

(C.I.A. Birmandreïs, 1.000 logements).

|

Contraste

saisissant qui caractérise certains aspects de l'ex-banlieue

algéroise : une vaste culture maraîchère (on

voit un ouvrier agricole sarclant à la main) au milieu d'immeubles

ultra-modernes - C'est un coin d'Hussein-Dey.

Contraste

saisissant qui caractérise certains aspects de l'ex-banlieue

algéroise : une vaste culture maraîchère (on

voit un ouvrier agricole sarclant à la main) au milieu d'immeubles

ultra-modernes - C'est un coin d'Hussein-Dey. |

Lorsqu'on étudie la mise en forme de cette agglomération

on finit par s'apercevoir que le site d'Alger se réduit à

quelques grandes lignes de force. Le tracé d'une ville (d'une ville

ou d'autre chose) est la juxtaposition d'une volonté sur une matière,

ici 15.000 hectares de terrain. Les tracés des structures sont

donc très simples et très grands. Les grands thèmes

une fois tracés, tous les détails particuliers (un petit

vallon, un chemin d'oliviers, une villa turque, trois arbres, etc...)

peuvent en conditionner les variations et les fioritures. Alger pourrait

devenir ce grand objet très simple, contenant une variété

infinie de perspectives et d'aspects.

J.-J. DELUZ

|