-----

|

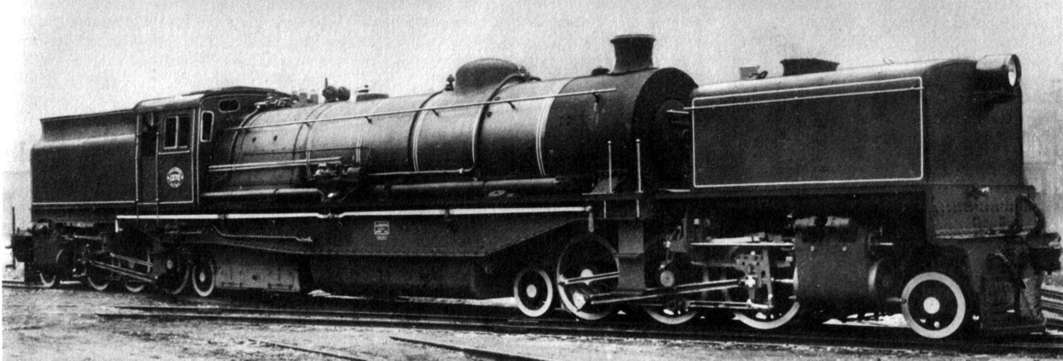

-Les voyageurs qui

empruntaient de 1936 à 1952 les lignes principales du réseau

ferré algérien entre les frontières marocaine et

tunisienne ou la ligne de Blida à Djelfa, se rappellent certainement

que leurs trains

étaient parfois tractés par des locomotives très

caractéristiques : les locomotives à vapeur GARRATT.

------Construites

à l'origine sur une idée de l'ingénieur anglais Herbert

GARRATT associé au constructeur BEYER-PEACOCK, ces locomotives

articulées avaient en effet un aspect caractéristique.

------Schématiquement,

une locomotive articulée est constituée par deux groupes

moteurs distincts qui pivotent sous un long châssis principal supportant

une grosse chaudière ; les réserves d'eau et de charbon

se trouvent à chaque extrémité de l'ensemble portant

sur chacun des deux groupes moteurs.

------Les

locomotives articulées ne furent pratiquement pas utilisées

sur le réseau ferré métropolitain qui disposait de

locomotives traditionnelles adaptées à ses besoins.

------Pourquoi

le furent-elles en Algérie ?

------La capacité

de traction d'une locomotive est en grande partie conditionnée

par le poids total sur les rails de l'ensemble des roues motrices. Plus

on augmente ce poids total, plus on obtient un coefficient d'adhérence

sur les rails élevé et on peut donc ainsi tracter des trains

plus vite à tonnage égal ou des trains plus lourds à

vitesse égale. Mais, il faut que le poids total exercé sur

les voies soit adapté à la qualité de celles-ci sous

peine de leur détérioration.

------Dans

le cas des locomotives traditionnelles (à châssis rigide),

les roues motrices sont concentrées sous ce châssis relativement

court et une pression très importante est exercée sur les

voies sur une surface faible. Les limites de résistance des voies

peuvent être rapidement atteintes. Par ailleurs, si on utilise une

locomotive comportant plus de roues motrices que celle précédemment

utilisée, son empattement sera plus important et il faut veiller

à ce que cette locomotive puisse s'inscrire dans les courbes de

la voie et ce à des vitesses commerciales acceptables.

Dans le cas des locomotives articulées, les roues motrices sont

disposées sous chacun des deux groupes moteurs et leur poids sur

les voies est réparti sur une surface plus importante que dans

le cas des locomotives traditionnelles. On peut donc augmenter ce poids

plus aisément et techniquement l'ajout de roues motrices pose moins

de problèmes. En outre, par construction, les locomotives articulées

s'inscrivaient mieux dans les courbes à faible rayon que les locomotives

traditionnelles.

------Or à

l'origine, il faut bien l'admettre, certaines lignes du réseau

algérien avaient été construites "à l'économie".

Il aurait fallu réaliser des travaux très coûteux,

aussi bien sur les voies, qui comportaient de nombreuses courbes à

faible rayon, que sur les ouvrages d'art, pour pouvoir utiliser des locomotives

traditionnelles plus puissantes.

------Pour

ces raisons, le choix des locomotives articulées s'imposait.

------A titre

anecdotique, signalons que la première locomotive articulée

GARRATT utilisée en Algérie, le fut par la Société

des mines du ZACCAR en 1912 sur une voie étroite de 0,75 m.

------En ce

qui concerne le réseau ferré d'intérêt général,

les premiers besoins se firent sentir sur la

ligne à voie étroite de 1 m 05 de Blida à Djelfa.

------L'augmentation

du trafic (d'ovins et d'alfa) avait été en effet de 7 %

par an entre 1923 et 1930. Pour répondre aux besoins, il aurait

fallu, avec les locomotives alors en service, augmenter le nombre de circulations,

ce qui évidemment aurait engendré des coûts supplémentaires

en personnels et matériels. La solution était d'augmenter

le tonnage des trains. Pour cela, il fallait un autre type de locomotives.

------La ligne

de Blida à Djelfa qui présentait un profil accidenté

avec des rayons de courbes très faibles (de 120 à 150 mètres

par endroit), des rampes importantes de 18 à 25 mm/m, et une infrastructure

fragile (rails de 25 kilos au mètre) correspondait tout à

fait aux possibilités d'une machine articulée.

------Parmi

les marques de telles locomotives alors existantes (FAIRLIE, MEYER, GARRATT...),

le choix de la compagnie PLM, devenue gestionnaire de la ligne, se porta

sur une GARRATT de type 241 + 142 YAT construite par la Société

Franco Belge à Raismes (Nord).

------Les

essais de circulation eurent lieu à partir du 21 janvier 1932 entre

Blida et Médéa. Ils furent suffisamment concluants pour

que la compagnie PLM commande immédiatement trois autres locomotives

du même type. Après quelques années de fonctionnement,

des statistiques montrèrent que l'utilisation des GARRATT sur Blida-Djelfa,

avait permis de réaliser des économies de l'ordre de 20

% par rapport à la situation antérieure. Légèrement

modifiées, ces locomotives resteront en service jusqu'au début

des années 1960.

------En 1932,

sur la

relation Alger-Oran, les locomotives dont disposait la compagnie

PLM ne permettaient de remorquer que des trains de 248 tonnes au plus,

à 25 kilomètres par heure dans les rampes de 20 mm/m. Il

était sur certaines portions de la ligne, indispensable de recourir

à la double traction. Désireuse d'améliorer les services

rendus, tant au point de vue rapidité des convois que de leur charge,

et dans un souci de rentabilité, la compagnie PLM fit construire

en association avec ta Société Franco Belge et Beyer-Peacock,

un prototype GARRATT adapté à ses besoins.

------Dans

le cahier des charges, il était spécifié, entre autres

clauses, que cette locomotive devait pouvoir remorquer des trains de 400

tonnes à 40 kilomètres par heure ou de 540 tonnes à

24 kilomètres par heure en rampe de 20 mn/m.

------Cette

locomotive GARRATT, de type 231 + 132 AT1, fut livrée à

la compagnie PLM en juillet 1932.

Au titre des premiers essais, elle fut affectée, en septembre 1932,

à la remorque des trains express lourds entre Laroche et Dijon.

Des essais complémentaires eurent lieu entre Lyon et Roanne, ligne

à profil accidenté.

------À

partir d'avril 1933, les essais se déroulèrent en Algérie,

entre Alger et El-Affroun. Sur ce parcours, il fut vérifié

que le prototype pouvait tracter un train de 550 tonnes à la vitesse

de 100 kilomètres par heure. Des essais complémentaires,

entre Alger et Affreville, permirent de s'assurer de ses performances

sur un parcours à relief difficile.

------Le 16

septembre 1933, un train de 402 tonnes tracté par la GARRATT, effectuait

la totalité du parcours d'Alger à Oran en 6 h 58. A titre

de comparaison, notons que les trains express du moment mettaient 9 h

24 sur le même trajet, avec un changement de machine à mi-parcours.

------Enfin,

en accord avec les Chemins de fer algériens de l'Etat des essais

se déroulèrent entre Alger et Constantine, parcours plus

accidenté qu'Alger-Oran, les 7 et 8/12/ 1934.

------À

la suite de toutes ces vérifications, les conclusions générales

officielles furent les suivantes : "Toutes

les études et les essais qnt affirmé la remarquable aptitude

des locomotive GARRATT Double Pacific à la traction des trains

lourds. Leur parfaite stabilité doit leur permettre des vitesses

courantes de l'ordre de 140 km/h sans difficulté. Type idéal

de la locomotive appelée à circuler sur profils variés

et durs."

------Au vu

de ces conclusions le Comité de Direction du réseau ferré

d'Algérie, qui assurait la coordination des exploitations de la

compagnie PLM et des Chemins de fer algériens de l'Etat, décidait

de commander douze autres locomotives GARRATT.

Pour tenir compte des quelques défauts constatés lors des

essais et d'avancées technologiques, la Société FrancoBelge,

titulaire du marché, livrera ces douze locomotives en 1936, sous

l'appellation de : 231 + 132 BT1.

------Dix-sept

autres machines seront livrées par la suite (4 en 1937, 6 en 1939

et les 7 dernières en 1940).

Pour mémoire, notons que l'une des locomotives livrées en

1936, battit, au cours d'essais de certification et en tête d'un

train régulier entre Paris et Calais, le record du monde de vitesse

pour machine articulée.

------Malheureusement,

la carrière des GARRAT sera de courte durée. Plusieurs raisons

peuvent être avancées pour expliquer cette brièveté.-----Paradoxalement

pour des locomotives à vapeur, les GARRATT n'aimaient pas l'eau

; tout au moins l'eau qui leur était fournie en Algérie.

Alors que dans les pays où elles étaient utilisées

en grand nombre (Espagne, Afrique du Sud, Brésil...), leur fonctionnement

était satisfaisant, il connut de graves dysfonctionnements en Algérie

à cause de la mauvaise qualité de l'eau utilisée.

Seul un entretien très strict, notamment un nettoyage complet des

chaudières à chaque aller-retour Alger-Oran et Alger-Constantine,

permettait de les garder en bon état de fonctionnement. Cet entretien,

coûteux, sera réalisé jusqu'en 1942. A partir du débarquement

américain, la maintenance des GARRATT, utilisée de façon

intensive pour acheminer les convois militaires, ne fut plus suffisante

et des avaries graves, voire irrémédiables, apparurent.

En outre, la pénurie de pièces de rechange augmentait le

temps d'immobilisation des machines. Enfm, les machines Diesel électriques,

mises en service à partir de 1946, suffirent à assurer le

trafic réduit d'après guerre. En 1948, la traction vapeur

n'assurait plus que 20 % de ce trafic.

------Et,

c'est ainsi, qu'au début des années cinquante, je regardais

avec nostalgie passer en gare d'El-Effroun, les dernières de ces

superbes locomotives qui m'avaient fait tant rêver.

Pierre MORTON, Adh. N° 1410

Sources et bibliographies : Centre d'archives historiques

de la SNCF, 2 avenue de Bretagne, 72100 LE MANS

- Revue Générale des Chemins de Fer, octobre 1932, "Locomotive

articulée GARRATT Double Mountain 241+ 142 YAT pour voie métrique

de Blida à Djelfa" par M. DUCLUZEAU, Ingénieur en Chef

adjoint au Directeur du réseau PLM

- Revue Générale des Chemins de Fer, juin 1936, "Locomotive

articulée GARRATT Double Pacific 231 + 132 pour trains express

et rapides, voie normale, des chemins de fer algériens", par

le même

- Vapeur en Afrique par C.P. LEWIS et A.A. JORGENSEN, éditions

La Vie du Rail, 1981 - The GARRATT locomotive par A.E. DURRANT, NEWTON,

ABBOT, 1969

Documentation personnelle De Pierre Moron : - Agenda DUNOD "Chemins

de fer", 1929

- L'épopée du train de la vapeur au TGV par Geoffrey Freeman

ALLEN, éditions ATLAS mai 1984

A propos de l'acquisition

de locomotives articulées

pour notre Réseau Algérien.

Article paru dans "Le Bulletin P.L.M. n°20 de mars 1932.par

G. BOURQUIN.

------Le parc du

matériel locomoteur de la ligne à voie, de 1,05 m de Blida

à Djelfa devenait insuffisant du fait du développement du

trafic marchandises de cette ligne, résultant notamment de la mise

en exploitation des plantations d'alfa et des régions boisées

des environs de Djelfa et de Smila.

------À la suite d'études

pour la recherche du type de locomotive le plus approprié à

cette ligne à fortes rampes et à à courbes de faible

rayon, il fut décidé d'acquérir quatre locomotives

articulées "Garratt" 2-4--1+1-4-2, ce type paraissant

susceptible de satisfaire aux conditions imposées.

------L'accroissement

de l'effort de traction ne pouvant être obtenu que par l'augmentation

du nombre des essieux moteurs dont la charge totale sur les rails constitue

le poids adhérent, il est indiqué d'avoir le plus grand

nombre possible d'essieux moteurs. Or la multiplication. des essieux accouplés,

malgré la possibilité d'emploi de' certains artifices destinés

à faciliter l'inscription dans les courbes, se heurte à

des, difficultés, croissantes. Dans la circonstance, avec les nombreuses

courbes à faible rayon (125 m) de la ligne considérée,

il eût fallu se contenter de machines à quatre essieux accouplés

qui, sur les rampes de 25 mm, eussent permis de remorquer que 190 t à

15km/h (1). Avec ces machines, l'augmentation de puissance eût été

insuffisante, quelque désir qu'on eût d'utiliser des machines

rigides, en raison de leur entretien plus facile (2).

------Par contre, avec des locomotives articulées,

il est possible de remorquer des trains de 400 t à près

de 20 km/h sur-cette même rampe de 25 mm.

------Cette puissance étant suffisante

et les progrès de la technique permettant aujourd'hui la construction

de locomotives articulées se comportant bien en service, on a été

ainsi conduit à opter pour des locomotives de ce genre.

------Si l'idée de la locomotive articulée

est ancienne, puisque son origine remonte à 1832, le type "Garratt

" ne date que de 1909. Cette locomotive est constituée par

un châssis rigide supportant la chaudière et la cabine, qui

s'appuie, sur les extrémités intérieures de deux

trucks moteurs formant bogies

------Les trucks constituent chacun une machine

distincte, avec train de roues, cylindres et mouvement de distribution.

De plus, ils sont munis des appareils de choc et de traction et portent

les approvisionnements.

------Ce dispositif, qui enlèye complètement

les trains de roues et le mécanisme de dessous la chaudière,

affranchit celle-ci des conditions restrictives habituelles. On peut avoir

ainsi une chaudière courte qui a l'avantage, pour. une même

surface de chauffe, d'être plus puissante car, au point de vue de

la vaporisation, l'efficacité des tubes diminue rapidement

quand leur longueuraugmente.

------L'inscription dans les courbes se fait

facilement . Les cylindres sont placés aux extrémités

extérieures des trucks. La visibilité de la cabine du mécanicien

est toujours bonne, quel que soit le sens de marche, du fait de la faible

longueur du corps cylindrique.

------Il convient encore à ce sujet

de rappeler, ainsi que l'annonçait M. Jourdain, Directeur de notre

Réseau Algérien (3), qu'un autre modèle de "

Garratt "

est actuellement en construction, non plus destiné au réseau

à voie étroite mais à celui à voie normale

où il doit assurer la remorque des express, pouvoir atteindre la

vitesse de 105 km/h et circuler sans difficulté à 50 km/h

dans des courbes de 200 m de rayon.

------Ci-après les caractéristiques

principales de ces locomotives

|

Disposition des

essieux...

|

2-4-l+1-4-2

|

2-3-1+1-3-2(4)

|

|

Voie

|

étroite

|

normale

|

|

Chaudière

timbre en kg /cm2

|

14

|

16

|

|

Chaudière

: surface de chauffeen m2

|

189,27

|

287,00

|

|

Chaudière

: surface de surchauffe en m2

|

35,74

|

69,00

|

|

Chaudière

: surface de grille en m2

|

4,06 |

5,07

|

|

Cylindres :nombre

|

4

|

4

|

|

Cylindres

: dimensions en mm

|

419X 559 |

490x 660

|

|

Diamètre

des roues motrices en m

|

1,092

|

1,800

|

|

Poids total en

ordre de marche, en tonnes

|

143

|

192

|

|

Poids total

adhérent

|

92 t

|

102 t

|

|

Vitesse maximum km/h

|

65

|

105

|

|

Empattement total en m

|

21,945

|

26,510

|

G. BOURQUIN.

(1) Les machines 2-3-0 actuellement utilisées

remorquent dans les mêmes conditions 146 t.

(2) Du fait notamment de la non-existence de joints de vapeur articulés.

(3) Voir le numéro spécial du Centenaire, Bulletin P. L.

A4. de mai 1930, p. 76.

(4) Il s'agit des chiffres du projet.

Transmis par Yvette

VILLETTE Adh. N° 580