o DOUÉRA

Historiquement Douéra est apparu bien avant la rédaction du plan Guyot. Mais le Comte Guyot, responsable de la colonisation à Alger de 1838 à 1847, en parle très longuement dans son plan daté du 12 mars 1842. Ce centre, rattaché à la troisième ceinture de protection d'Alger, est celui auquel il consacre le plus long paragraphe. Il vaut la peine d'être reproduit intégralement ; puis commenté.

|

Ce texte confirme ce que les autres monographies du Sahel

nous ont déjà appris : à savoir qu'autour de chaque

camp militaire viennent s'agglutiner quelques commerçants, cabaretiers

ou charretiers. Un hameau se forme alors, sans plan d'ensemble. Guyot

évoque l'existence de ce centre civil, tout en précisant

pour 1842 " aucune culture n'existe " ; étrange

village dont je n'ai pu trouver une date de création incontestable.

Si la date de mai 1835 parfois évoquée

est vraisemblable pour le village spontané, elle est précoce

pour la commune et fausse pour l'installation de colons sensu stricto.

On peut imaginer, comme pour les centres voisins, une arrivée de

colons concessionnaires en 1842, 1843 ou 1844. Je n'ai trouvé nulle

part ailleurs le nom de Douéra associé à un chef-lieu

de district.

Guyot ne fournit pas d'explication suffisante pour l'origine des terrains à coloniser en 1842. Il n'évoque aucune saisie de terres à une tribu émigrée en 1839. Peut-on imaginer un achat, comme dans la commune voisine de Baba Hassen, à " un particulier qui, comprenant ses véritables intérêts, sollicite l'administration de l'exproprier d'une partie de son domaine " ? Pas impossible si l'on sait que la famille Nacef Khodja possédait d'immenses propriétés à la fois dans le Sahel et dans la Mitidja, et si l'on se souvient qu'encore en 1962, il subsistait à Baba Hassen un grande ferme nommée Nacef Khodja. Pas impossible ; mais pas sûr non plus.

L'explication du toponyme Douéra n'est guère crédible ; je préfère croire à une prononciation approximative de Douïra ou Douïrat (petite maison ou petites maisons). De la même façon la traduction de Bordj el hamar (le fort rouge) donne à penser qu'ici, comme à Mahelma, l'armée française a pris la suite d'un poste de surveillance turc.

Il est vrai que Douéra est bien placé pour y situer un poste d'observation des mouvements de cavaliers dans la plaine ; il est exact que jusqu'en 1845, Douéra fut sur la grande route d'Alger à la Mitidja et à Blida (ensuite cette route par El Biar et Dély Ibrahim fut détrônée par une nouvelle plus commode par Birkhadem). La sécurité de cette route était essentielle pour le développement de Boufarik, au milieu de la plaine, où Drouet d'Erlon avait installé en octobre 1834 un camp près d'un souk et Tnine (marché du lundi), et où il avait même favorisé l'établissement de colons dans une zone difficile car paludéenne et constamment menacée par des incursions hadjoutes (tribus maghzen restées fidèles aux Turcs). Des indigènes leur vendaient assez volontiers des terres à un prix bas. L'acheteur européen faisait un pari sur l'avenir en achetant ces terrains inondables l'hiver, comme il aurait acheté un billet de loterie : il y eut peu de gagnants. Le vendeur espérait que l'acheteur dégoûté ou trop menacé finissant par s'en aller, il récupérerait son bien tout en gardant l'argent. Cela faillit d'ailleurs arriver à l'automne 1839. Comme les Ouled Mendil avaient des terres dans la Mitidja et dans le Sahel du côté de Douéra, on peut imaginer qu'eux aussi ont été tentés par ces ventes.

Le camp de Douéra fut créé au plus tard en 1834, et pourvu d'une grosse garnison capable d'intervenir dans la plaine en soutien de celles de Boufarik et d'Oued el- Alleug.

Douéra a donc une double histoire ; celle d'une place militaire permanente de 1834 à 1962, et celle d'un village apparu vers 1835, et ayant grandi suffisamment pour jouer un rôle de chef-lieu local, sans en avoir le titre ; du moins sous la Monarchie jusqu'en 1848.

•

Quelques

épisodes marquants de la place militaire

L'armée française n'a jamais quitté Douéra

de 1834 à 1962. Bien sûr ce ne furent pas toujours les mêmes

unités ; au début ce furent surtout des cavaliers, par la

suite plutôt des tirailleurs et à la fin apparurent des unités

plus spécialisées, comme les transmissions.

| o De

1834 à 1842 le camp de Douéra fut avec celui

de Birkhadem, l'un des deux camps principaux du Sahel pour la surveillance

et le soutien de nos postes avancés dans la Mitidja autour

de Boufarik et d'Oued el-Alleug. A partir de l'arrivée des colons la Mitidja devint, pour le Gouverneur Général, un ramassis de problèmes que l'on peut ranger autour de trois dangers principaux : le Hadjoute, le marécage et le moustique. La garnison de Douéra ne fut concernée que par les Hadjoutes. Cette tribu, jadis au service des Turcs contre exemption d'impôt, avait d'abord estimé que les Français ne feraient que passer. Quand elle s'aperçut que ces derniers allaient s'incruster, elle devint une menace permanente pour les colons et pour les soldats isolés. A l'automne 1839, lorsque Abd el-Kader proclama le djihad, les Hadjoutes répondirent à son appel, brûlèrent les fermes et massacrèrent les colons. Le 20 novembre 1839 un convoi fut attaqué près d'Oued el-Alleug : il y eut 105 tués et les Hadjoutes emportèrent 98 têtes. Pour mieux apprécier la performance il convient de savoir que la gloire du Hadjoute n'était éclatante que s'il avait décapité et saisi le tête de sa victime sans descendre de cheval. Il avait droit alors au titre envié de " sersour ". Le cheval est moins utilisé aujourd'hui, mais, avec la guerre civile des années 1990, la décapitation a connu un renouveau. Clauzel ayant fait évacuer de force tous

les colons rescapés et tous les postes militaires sauf quatre,

le camp de Douéra fut aux premières loges (avec celui

de Koléa) pour intervenir en appui du camp de Boufarik, et

pour recueillir les rescapés. Il constitua une sorte de verrou

qui empêcha les Hadjoutes de soulever les tribus du Sahel,

à un moment où les villages du plan Guyot n'existaient

pas encore. |

||||||||||||||||||

|

o De

1834 à 1845 la garnison de Douéra fut chargée,

avec celle de Dély Ibrahim, d'assurer la sécurité

sur la route principale reliant Alger à la Mitidja et au

sud. Ce rôle fut parfaitement rempli et a sûrement contribué

au maintien de la paix dans le Sahel à l'automne 1839. Des

tribus du Sahel ont " émigré " c'est-à-dire

rejoint les Hadjoutes, mais il y eut peu de troubles dans le Sahel,

hormis quelques assassinats de colons isolés du côté

de l'oued Kerma. |

||||||||||||||||||

| o

En 1852

Douéra devint un camp déversoir,

ou de transit pour les Transportés Une explication s'impose : on appelle officiellement " transportés " les républicains éloignés de Paris pour s'être opposés au coup d'Etat du Président de la République, Louis Napoléon Bonaparte, à Paris, le 2 décembre 1851. Il y eut 9581 transportés. Douéra fut l'un des centres d'hébergement provisoire et de tri des hommes. Le Gouverneur Général Randon fut embarrassé par cet afflux de personnes non condamnées mais qu'il fallait à la fois surveiller, nourrir, loger et si possible occuper. Les premiers bateaux à débarquer des transportés arrivèrent à Alger en février 1852. Randon dut improviser, puis il édicta, le 20 mars 1852, un règlement dont j'extrais et résume quelques articles. |

||||||||||||||||||

Le camp de Douéra put héberger 400

ou 500 transportés dont la surveillance et l'orientation

furent confiées au Capitaine Monnier qui prit cette responsabilité

très au sérieux, trop au regard de beaucoup de transportés. Cet épisode de l'histoire de l'Algérie

et du camp de Douéra fut de courte durée : les |

||||||||||||||||||

| o

De

1852 à 1942 rien de très remarquable. Le camp a été mieux aménagé avec en 1902 la construction des bâtiments des casernes Damrémont et Bugeaud. Il a hébergé, à partir de 1923, le Centre d'Instruction des Transmissions. |

||||||||||||||||||

| o

En

1944 de Lattre installe son Etat-Major

au château Holden Le général de Lattre de Tassigny a réussi à s'évader de sa prison de Riom le 3 septembre 1943, puis à rejoindre Londres et enfin Alger où il arrive le 20 décembre 1943. Entre temps de Gaulle l'avait nommé le 11 novembre 1943 Général d'Armée. Il lui confie début 1944 le commandement en chef d'une armée à reconstruire, la future première armée française alors appelée armée B. De Lattre s'installa dans une belle villa qui porte le nom de son constructeur anglais, et qui est une annexe du camp de Douéra. C'est là qu'il a étudié les plans des débarquements à l'île d'Elbe, puis en Provence. Il était chef de l'armée B, mais dépendait du Général américain Patch qui commandait la VIIè armée américaine. Les soldats de de Lattre participèrent à la reprise de l'île d'Elbe le 17 juin 1944 et au débarquement en Provence, à Cavalaire et Saint Tropez, le 16 août 1944. |

||||||||||||||||||

| o

En

1959 le bataillon de Joinville occupe le château

Holden. Ce bataillon regroupe des conscrits de haut niveau dans diverse

disciplines sportives et auxquels on permet ainsi de bénéficier

d'un service militaire adapté. Pour les sportifs envoyés

en Algérie, c'était donc à Douéra ; et

pour les conscrits musiciens au talent reconnu, c'était la

caserne d'Orléans , au-dessus de la casbah, à Alger. |

||||||||||||||||||

| o

En

1962 le château Holden reçut des membres de

l'OAS en instance de transfert vers la prison de la rue de la santé

à Paris. |

||||||||||||||||||

| o En 1965 le château Holden reçut son dernier hôte de marque, le Président Ahmed Ben Bella qui venait d'être renversé et arrêté par son ministre de la Défense, Houari Boumédiène le 19 juin 1965. |

•

La commune et l'administration

française

Le rôle et l'importance de la commune et du village de Douéra

ont pas mal évolué en 130 ans, mais Douéra est toujours

resté un centre mieux équipé que ses voisins. Il

serait exagéré de traiter ce village de capitale du Sahel

oriental, mais il est sûr que ce centre de colonisation a eu des

attributions et des équipements que ses voisins n'avaient pas.

D'ailleurs sa population était en 1954 plus nombreuse que celle

des autres communes du Sahel non rattrapées par la croissance de

la banlieue d'Alger.

| o

Jusqu'en

1848 Douéra est surtout habité par des militaires,

mais en raison de sa situation stratégique au-dessus de la

Mitidja centrale et de la salubrité du site il fut question

d'en faire un chef-lieu administratif. Le projet n'aboutit pas, mais

Douéra fut tout de même la résidence d'un commissaire

civil, une sorte d'auxiliaire de l'intendant de la province

d'Alger. La présence de ce commissaire civil signifiait que

les civils qui résidaient là échapperaient à

l'autorité militaire. En effet le centre de colonisation ayant été officiellement créé des colons vinrent en assez grand nombre; mais cependant pas autant que ce qu'avait imaginé Guyot. En 1848 Quétin trouve le village florissant avec 57 familles (et non 250 comme annoncé par Guyot). En 1843 le

rôle de Douéra est accru par l'inauguration de la ligne

télégraphique de Blida à |

||

|

o Après 1848 la loi du 9 décembre étendit à l'Algérie la départementalisation. Les trois provinces cédèrent la place à trois départements, et Douéra y perdit son commissaire civil. La commune fut intégrée à l'arrondissement de Blida, et non à celui d'Alger.

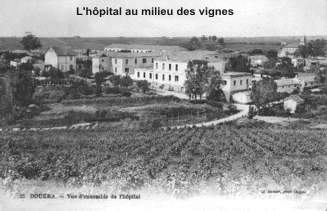

En 1848 elle était immense car quatre communes voisines étaient des communes annexes qui ne devinrent CPE, communes de plein exercice, que plus tard : Mahelma en 1870, Baba Hassen en 1875, Saint Ferdinand en 1894 et Crescia à une date que j'ignore. Seul le hameau de Sainte Amélie, situé tout près de la limite nord de la commune, est resté dépendant de Douéra, alors qu'il est plus près de Mahelma. Douéra a ainsi occupé une place à part dans le Sahel oriental, en raison de sa grosse garnison et des institutions et établissements qui n'existaient pas dans les villages voisins. Les colons de ces villages venaient se faire soigner ou faire leurs achats exceptionnels à Douéra. A l'inverse des commerçants ambulants de Douéra allaient à la recherche de leurs clients dans les villages les plus proches, Crescia et Baba Hassen notamment, au moins jusqu'en 1939. La photo ci-dessus associe à la vue de l'hôpital des rangées de vigne qui sont comme un symbole de la culture principale du Sahel non littoral. |

Quelques dates

| 1834 - | Installation d'un camp militaire sur la première route d'Alger à Blida |

| 1835 - | Arrivée des premiers résidents

civils. Création d'une centre de peuplement européen En 1835 ou plus tard, Douéra devient la résidence d'un commissaire civil |

| 1839 - | Saccage de la Mitidja par les Hadjoutes. Douéra est un refuge pour certains rescapés |

| 1843 - | Création du hameau de Sainte

Amélie Inauguration de la ligne télégraphique Blida-Boufarik-Douéra-Alger |

| 1845 - | Ouverture de la route directe Alger-Mitidja par Birkhadem : Douéra est à l'écart de cette route |

| 1848 - | Douéra est rattaché à l'arrondissement de Blida créé par la loi de départementalisation |

| 1852 - | Le camp de Douéra devient "camp déversoir " pour les transportés du coup d'état du 2/12/1851 |

| 1870 - | Mahelma échappe à la tutelle de Douéra |

| 1875 - | Baba Hassen échappe à la tutelle de Douéra |

| 1894 - | Saint Ferdinand échappe à la tutelle de Douéra |

| 1902 - | Inauguration des casernes Damrémont et Bugeaud |

| 1923 - | Ouverture du centre d'instruction des transmissions du 19è corps d'armée |

| 1942 - | Arrivée de soldats américains en novembre |

| 1944 - | De Lattre de Tassigny établit son Etat-Major au château Holden (jusqu'en juin) |

| 1959 - | Installation du bataillon de Joinville |

| 1965 - | Ben Bella est interné au château Holden après le coup d'état de Boumédiène (19/6/1965) |

Le territoire communal

Comme les territoires des communes voisines, celui de

Douéra est triple avec au nord un plateau en pente très

faible vers la mer, au sud une étroite bande de plaine et entre

les deux un versant parcouru par de nombreux talwegs d'oueds à

sec durant l'été. Ce schéma se retrouve d'ailleurs

dans tout le Sahel oriental ainsi que dans celui de Koléa au-delà

de la coupure du Mazafran.

•

Le plateau

C'est dans la commune de Douéra que ce plateau est entaillé

par le ravin le plus profond, celui de l'oued Ben Amar encaissé

d'une soixantaine de mètres.

En fait il scinde le plateau en deux ensembles : celui de Douéra

à l'est et celui de Sainte Amélie à l'ouest. Le plateau

où est situé le village de Douéra est le plus régulier

et le mieux mis en valeur par les colons. Il est presque entièrement

couvert de vignes, tant du côté de Crescia que du côté

de Baba Hassen. Celui où a été bâti le hameau

de Sainte Amélie est à peine plus entamé par les

branches amont de l'oued Mahelma.

L'occupation des sols par la vigne a laissé un peu plus de place

aux broussailles, mais guère plus. Il y a au sud de Sainte Amélie,

de l'autre côté de la route de Mahelma à Saint Ferdinand

un grand domaine, celui de l'haouch Scalladgi.

Les altitudes sont semblables à Douéra et à Sainte

Amélie : de l'ordre de 185m, et un peu plus hautes au sud de Douéra

dont le " signal " est à 232m.

•

La plaine

En face du Sahel de Douéra la route de ceinture nord de la Mitidja

s'écarte suffisamment du talus pour que la commune de Douéra

empiète d'un bon kilomètre sur la plaine de la Mitidja.

Cet espace était en 1939 drainé correctement et presque

entièrement occupé par des vignes et parsemé de fermes

de colons.

L'altitude de la plaine baisse de 44m en face des 4 chemins, à

28m à la limite avec Mahelma. Cette déclivité était

imperceptible au regard du passant, mais elle avait des conséquences

sur le risque inégal de submersion des champs en cas de pluies

violentes. Nous sommes là en limite des marais des Ouled Mendil

dont l'assèchement fut tardif ; les travaux débutèrent

en 1927.

•

Le versant

Il descend de 232m à moins de 50m en 2,5km, parfois moins. Il est

donc fortement érodé par une dizaine d'oueds qui en période

de pluies, faisaient déborder les marais des Ouled Mendil au-delà

des limites des communes voisines de Boufarik et de Birtouta. Sur les

pentes de ce versant les fermes de colons étaient l'exception et

les mechtas des douars la règle. Ces terres argileuses et pentues

avaient été laissées aux tribus indigènes

; elles n'étaient pas entièrement cultivées. Pourtant

les points noirs des mechtas sont, sur la carte, très nombreux.

On y remarque également l'emplacement de deux cimetières

musulmans et en bordure de la route, de plusieurs carrières. Sur

la carte j'ai repéré les cimetières musulmans , avec

seulement l'abréviation cim.

Le village centre

A vrai dire Douéra était plus qu'un village sans être

pour autant une ville, même petite.

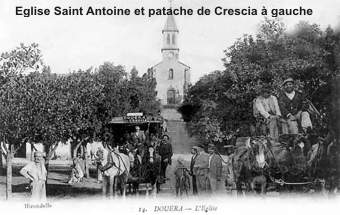

Il a le plan en damier classique des villages de colonisation ; mais en

version élargie, avec dix rues parallèles et non 3, 4 ou

5 comme partout ailleurs. Cinq routes y convergeaient.

Il offrait surtout un éventail de services qui étaient utilisés

par les habitants des communes environnantes. Sans être exhaustif,

je tiens à souligner la présence de quelques institutions

absentes de la plupart des villages du Sahel :

Un temple

protestant, en plus de l'église (ici Saint Antoine) que l'on trouve

partout,

Une

gendarmerie et un pénitencier,

Une

société philharmonique,

Des

agences bancaires,

Une

grande salle de cinéma (et non un projecteur dans une salle des

fêtes)

Un hôtel

; du Palais Royal sous la Monarchie, de Strasbourg ensuite,

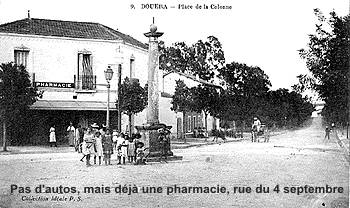

Des

médecins et une pharmacie ; et beaucoup d'établissements

de soins qui conféraient à Douéra

une place et un rôle importants dans le domaine de la santé

:

un solarium

ou centre de rééducation pour enfants,

un asile

de vieillards ensuite appelé hospice,

un sanatorium

qui a cédé la place après 1945 à celui de

Rivet situé sur le djebel Zérouéla,

un grand

hôpital.

Il n'est

pas impossible que les dimensions inhabituelles du cimetière, s'expliquent,

pour une part, par la présence de ce grand hôpital.

Ce rôle

médical a également été illustré par

le souvenir laissé par un docteur décédé en

1927, le docteur Babilée, dont le buste se trouvait en face de

la mairie.

On peut lire parfois que Douéra était la " reine du Sahel ". Je crois qu'il ne faut pas exagérer : ou alors il faudrait ajouter que la reine avait peu de courtisans, 5 ou 6 villages tout au plus car Alger était trop proche et réduisait la zone d'influence de Douéra. Même Boufarik, à 13km, faisait de l'ombre à Douéra. Pour un vrai théâtre, pour le lycée et pour la gare, les gens de Douéra étaient démunis et avaient le choix entre Alger à 20 km de routes sinueuses et Boufarik à 13km au bout d'une longue ligne droite à partir du carrefour des 4 chemins.

|

|

||

|

|||

Une fois fini le temps des voitures à chevaux, la desserte de Douéra a été assurée par les cars de la société Seygfried, avant son rachat par les auto-cars blidéens. Ce sont les mêmes sociétés qui desservirent également le hameau de Sainte Amélie situé dans la même commune, du côté de Mahelma.

Le hameau de Sainte Amélie

Ce centre a été créé en même temps que

Saint Ferdinand, en 1843, et par les

mêmes bâtisseurs. La décision fut prise par le Gouverneur

Général Bugeaud en personne qui connaissait les lieux pour

y avoir fréquenté un pavillon de chasse. Les maisons furent

construites par les condamnés militaires du Colonel Marengo, mais

peuplé par des colons civils. Malgré l'apport de quelques

familles suisses valaisanes en 1851

ce centre n'a jamais atteint les dimensions d'un vrai village. Il n'y

eut jamais qu'une école à classe unique.

Le prénom Amélie, ainsi que le prénom

Ferdinand, ont été choisis pour rendre hommage à

la famille royale. Ferdinand est le prénom du prince héritier

Ferdinand, duc d'Orléans mort accidentellement le 13 septembre

1842 à Neuilly sur Seine. Amélie est le deuxième

prénom de sa maman, Marie Amélie de Bourbon fille du roi

des Deux-Siciles et reine des Français depuis 1830.

Cet hommage pour lequel je n'ai trouvé aucune preuve décisive,

me paraît d'autant plus probable qu'à la même époque

la reine Amélie participait, pour un tiers, au financement de l'église

en construction à Boufarik, et dédiée à Saint

Ferdinand.

|

Ce hameau est le centre de peuplement européen le plus modeste de tout le Sahel. Le guide Quétin croit y avoir vu 50 familles vers 1848 : ce n'est pas crédible. Il n'y a que deux rangées de maisons entre deux rues tracées un peu à l'écart de la route de Mahelma. En 1939 le village n'avait pas dépassé ces limites qui ressemblent à celles d'un ancien fossé ou d'un ancien talus de protection. C'est ce qui explique qu'il n'ait jamais été promu chef-lieu de commune.

Etrangement son nom très chrétien figure encore sur les cartes et les photos satellitaires visibles sur des sites algériens : il semble n'avoir pas été remplacé.

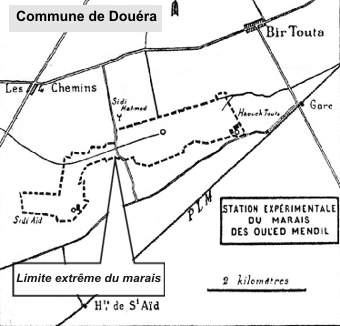

Suppléments sur les Ouled Mendil

Les Ouled Mendil sont la principale tribu arabe de Douéra et du

morceau de Mitidja attenant

et aussi

un marécage situé dans la plaine sur leur territoire d'avant

1830

et aussi

un hameau européen de 1851 qui a vite changé de nom

et enfin

un village prévu par Guyot en 1842, mais qui n'a jamais vu le jour.

Je commencerai par ce village.

•

Le projet de village abandonné

Le mieux est de recopier le texte du comte Guyot

|

Ce texte semble presque décrire le cas de Douéra,

à ceci près que Douéra n'a que très peu de

terres cultivées dans la plaine. En fait ce village aurait fait

double emploi avec celui de Douéra qui est effectivement à

cheval sur la route d'Alger à Blida, celle d'avant 1845 bien sûr.

Quant à la plaine, c'était alors le domaine d'un marais

à géométrie variable selon les saisons et de fièvres

que l'on ne savait ni prévenir, ni vraiment guérir, malgré

les distributions de quinine.

Les terres confisquées aux tribus émigrées ont sûrement

été réunies à la commune créée

autour de Douéra pour celles situées en hauteur, et à

celles de Boufarik pour celles, à marécages saisonniers,

de la plaine.

La carte de 1930 confirme la présence de carrières exploitées

le long de la route descendant de Douéra vers la plaine.

•

Un hameau appelé Ouled Mendil en décembre

1851

Lorsque la route de Blida à Alger évita Douéra pour

passer par Birkhadem, en 1845, la route à protéger ne fut

plus celle qui traversait le Sahel, mais celle qui longeait le Sahel en

passant dans la plaine de la Mitidja. On renforça les blockhaus

qui s'échelonnaient sur cette route. Et en décembre

1851 un village fut créé auprès du 4è

blockhaus, Birtouta, et un hameau

créé au carrefour des deux routes de Blida, l'ancienne et

la nouvelle. Ce lieu fut appelé Ouled Mendil : mais cette dénomination

fut éphémère car l'habitude fut prise de dire

les 4 chemins ; à savoir vers Douéra, Birtouta,

Boufarik et le Mazafran. Ce hameau ne grandit jamais au point de devenir

un village et resta un lieu-dit de la commune de Boufarik. Les documents

algériens actuels ont gardé ce nom français malgré

l'existence théorique d'un nom arabe, celui de Tessala el Merdja

; (merdja signifiant marais)

• Le marais des Ouled Mendil

|

Il était encore intact en 1926, et tout près

des fermes de Douéra situées dans la plaine. C'était

un foyer paludéen dangereux.

En été il ne subsistait qu'un marécage de 5ha environ,

d'autant plus infecté de moustiques que ses eaux n'avaient pas

de poissons. L'hiver il pouvait s'étendre sur 500ha. Il se trouvait

dans une cuvette fermée très peu profonde sur le seuil de

partage entre le Mazafran et l'Harrach. D'ailleurs en cas de débordement

les eaux se dirigeaient des deux côtés, vers l'Harrach par

l'oued Terro et vers le Mazafran par l'oued Tleta.

L'idée de supprimer ce dernier foyer d'infection de la commune

de Boufarik aurait été émise en 1911 par le Directeur

de l'Institut Pasteur d'Alger, le docteur Roux. Mais la guerre de 1914-1918

a retardé les travaux qui n'ont été possibles qu'après

que l'Institut Pasteur eut reçu une concession de 360ha pour y

créer deux fermes expérimentales. Ils ont commencé

en 1927 sous la direction des docteurs

Etienne et Edmond Sergent. Ils ont été précédés

par une campagne dite de " quininisation " des populations locales,

afin de supprimer les réservoirs humains d'hématozoaires.

Ensuite il s'est agi d'éliminer les eaux stagnantes en creusant

de modestes canaux de drainage, en approfondissant et en canalisant l'oued

Tléta et en colmatant quelques creux. On a aussi planté

des arbres, surtout des eucalyptus censés éloigner les moustiques.

Ce fut un succès. On a tout de même gardé une "

réserve " d'un quart d'hectare comme témoin de ce qu'avait

été la Mitidja en 1830. Par la suite on y a introduit des

gambusies, petits poissons d'eaux douces longs de 4 à 6cm, et grands

amateurs de larves de moustiques.

Dans les fermes expérimentales ont été plantés orangers et citronniers.

•

La tribu des Ouled Mendil

Traditionnellement cette tribu possédait des terres dans la plaine

et dans le Sahel. Mais ses gourbis, puis ses maisons, ont toujours été

bâtis sur le territoire de Douéra.

Cette tribu est divisée en plusieurs fractions, dont trois sont

nommées sur la carte. Le cartographe n'était pas arabisant,

c'est sûr : sinon il n'aurait pas placé à la même

longitude les Ouled Mendil de l'est (les Chéraga, pluriel de Chergui)

et ceux de l'ouest (les Gharbia).

En réalité les Chéraga vivaient à l'est de la route de Douéra aux quatre chemins, du côté de Crescia et les Gharbia à l'ouest, du côté de Mahelma. Le doute, s'il y en avait un, serait levé en regardant les vues satellitaires figurant sur des sites algériens. Elles mentionnent le nom Ouled Mendil Gharbia au bon endroit.