|

Les transports au Sahara

du temps de la présence française en Algérie

Lorsque l'on évoque le Sahara, un certain nombre de clichés

apparaissent qui viennent immédiatement à l'esprit : "

l'immensité ",

les mirages ", " la caravane qui passe ", " les grands

raids ", " le pétrole et Hassi Messaoud ", et un

certain nombre de noms évocateurs : Ghardaïa, El Goléa,

In Salah, Tamanrasset, Touggourt, Ouargla, Colomb Béchar, Timimoun,

Adrar...

Mais sait-on que la connaissance complète du Sahara ne date que

d'un siècle. En 1959, avec la mission Berliet Ténéré,

d'importantes découvertes furent faites tant sur le plan de l'exploration

de tracés de routes que sur le plan scientifique, avec une foison

de renseignements sur les différentes périodes du néolithique

à nos jours.

Géographie et histoire

Le Sahara s'étend de la côte atlantique jusqu'aux bords de

la Mer Rouge, représentant une surface de 8 millions de km2. Le

Sahara français atteint 4.300.000 km2, soit quatre fois la surface

de la France métropolitaine, avec une population d'environ un million

d'habitants.

Le Sahara algérien, couvre du nord au sud : de l'Atlas saharien,

passant par les grands ergs pour finir au Tanezrouft, et d'est en ouest

: du Grand Erg oriental avec le massif du Hoggar et le Tassili des Ajjer,

le Gourara et le Tidikelt, et le Grand Erg Occidental.

La nature des sols varie énormément allant de sols rocailleux

aux sables et aux montagnes déchiquetées, comme dans le

Hoggar, dont l'un des sommets culmine à plus de 3.000 m.

Dans la partie centrale, l'eau est un élément vital, sans

cette denrée rare, il y est impossible de survivre. La lecture

de certains raids des missions françaises montre combien il fallait

connaître les points d'eau pour traverser le Sahara.

Du nord au sud la population est variée;

la majorité des habitants est d'origine berbère. Au Nord,

la région du Mzab, avec comme capitale Ghardaïa, est un groupe

ethnique arabo-berbère, les Mozabites; ce sont des commerçants

nés. Au centre, les Touareg forment une population en tribu, sont

nomades et se déplacent au gré des pâturages pour

la nourriture de leurs troupeaux, moutons et dromadaires. Ils sont guerriers

par excellence et, avant la présence française, opéraient

des rezzous (attaque rapide et inattendue

par une bande armée) sur les caravanes qui circulaient

sur leurs territoires.

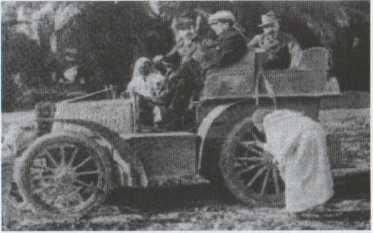

La Panhard et Levassor des frères

de Crawhez,

1ère voiture à pénétrer le M'Zab. |

Les Touareg sont grands, leur teint est mat,

ils ont de petites mains mais une forte musculature, ce sont des guerriers.

Ils sont de religion musulmane, mais ne jeûnent pas, ne font pas

régulièrement leurs ablutions, ne saignent pas les animaux,

la langue parlée est le Tamâheq.

Plus on va vers le Sud, plus la population touareg est nombreuse, car

l'eau est plus abondante, bénéficiant des pluies du Sahel

; certaines tribus se sont même sédentarisées.

La pénétration au Sahara date du milieu du XIXe siècle

à la suite de la conquête du nord de l'Algérie, l'implantation

française dans les oasis en limite de l'Atlas saharien, celles-ci

devant être reliées aux possessions françaises en

Afrique subsaharienne, au Sénégal et au Golfe de Guinée.

Un certain nombre de grands noms marque cette conquête avec des

échecs retentissants et des massacres de missions comme celle du

colo?

nel Flatters qui ralentirent la pénétration. Mais au demeurant,

grâce à des initiatives heureuses comme la mise sur pied

des Compagnies Sahariennes de Méharistes par le commandant Laperrine,

une grande partie du Sahara en 1904 était sous les couleurs françaises.

Au départ, ce sont des individus entreprenants qui explorèrent

le Sahara. On peut citer en tout premier le Major Gordon Laing qui disparut

au cours de sa mission au début du XIXe siècle ; puis un

Français René Caillé, qui fut le premier européen

à pénétrer dans Tombouctou, grâce à

un subterfuge, se faisant passer pour un musulman. Il réussit ensuite

à traverser le Sahara pour arriver jusqu'au sud marocain. Il faut

citer également un anglais Henri Barth, un français Henri

Duveyrier, premier européen à se rendre à l'oasis

d'El Goléa, un allemand Gerhard Rohlfs, appelé le "

marathonien des pistes ", deux autres allemands Gustav Nachtigal

et Erwin Von Bary, enfin un marchand juif, Mardoché Abi Serour,

qui organisa, à son bénéfice, une liaison quasi permanente

entre Tombouctou et le Maroc. Dans cette liste, il ne faut pas oublier

l'explorateur Camille Douls qui se consacra surtout à la connaissance

du Sahara occidental. Mais la conquête du Sahara français

est l'oeuvre essentielle de l'Armée française avec des figures

d'officiers comme le Capitaine Pein, qui conquit In Salah, le lieutenant

Cottenest qui alla à la conquête du Hoggar. S'ensuivirent

celles du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Tous ces territoires furent

acquis par des pénétrations à dos de chameaux. Beaucoup

plus tard vinrent l'exploration motorisée et l'organisation de

grands raids routiers ou aériens.

Les différents modes de transport

On distingue quatre modes de transports au Sahara : à l'origine

les caravanes chamelières, suivies par l'automobile, le train et

l'avion, éventuellement un cinquième, occasionnel, la marche

à pieds. Ce type de déplacement, pratiqué par les

Touareg ou par les militaires, était dû à des incidents

exceptionnels comme la perte d'animaux ou les conséquences de rezzous

ne laissant aux survivants aucun autre moyen (certains ont fait plus de

500 km).

Les caravanes chamelières À l'origine, le seul mode de transport

au Sahara était le dromadaire. Des caravanes sillonnaient du sud

au nord cette immensité, apportant au nord des denrées indispensables,

comme le sel, le mil ou les tissus. Ces caravanes, de plusieurs centaines

de dromadaires, partaient des limites des contrées subsahariennes,

notamment de la boucle du Niger et du lac Tchad, pour traverser, à

leurs risques et périls, des paysages parfois lunaires, emmenant

souvent avec eux leur famille.

Certaines tribus touareg contrôlaient les déplacements sur

ces pistes avec des villes relais. Deux grands axes caravaniers parcouraient

le Sahara depuis l'Aïr, le premier reliant l'empire du Mali au Fezzan

et à l'Égypte, le second le pays haoussa ( nord ouest du

Nigéria ) au sud algérien et à la Tripolitaine. A

partir du XVe siècle, le négoce caravanier transsaharien

connut une période d'activité accrue qui s'estompa peu à

peu à partir du XVIIe siècle, pour disparaître après

la guerre de 1914-1918. Les caravanes chamelières ont été

le seul moyen de locomotion fiable pour toutes les entreprises individuelles

ou militaires devant traverser le désert, jusqu'au début

du XXe siècle.

Les transports routiers

Le développement des transports routiers s'est fait à partir

des grandes villes situées à la frontière de l'Atlas

saharien. Les points de départ des axes routiers s'égrènent

d'est en ouest :

Biskra, El Oued, Touggourt, Edjelè, Alger, avec la branche Ouargla,

Hassi Messaoud, Fort Flatters et la branche Laghouat, Ghardaïa, El

Goléa, In Salah et Tamanrasset, enfin Oran Colomb-Béchar,

Beni Abbès, Timimoun, Adrar, Ouallen et Bidon V.

Laghouat a été occupée en 1852, Touggourt en 1854,

Ghardaïa avait son autonomie en 1853. La pénétration

française fut freinée par l'hostilité des Touareg

et des Anglais ; l'obstacle anglais, tout symbolique, fut levé

par la Convention du 5 août 1890 par laquelle le Royaume Uni reconnaissait

la zone d'influence française au sud de ses possessions méditerranéennes

jusqu'à la ligne allant de Say sur le Niger à Barroua.

La route du Hoggar est ouverte en 1899 par la difficile conquête

d'In Salah aussitôt suivie par les occupations du Tidikelt, du Gourara,

du Touat et de la Saoura.

Il faut voir ces pénétrations comme de grands axes, bien

jalonnés et permettant une libre circulation des individus avec

leurs dromadaires, sous la protection des militaires qui assuraient la

sécurité territoriale.

Les premiers essais de véhicules à moteur datent de 1901

par trois frères belges, Pierre, Jean et Joseph de Crawhez, qui

atteignent Ghardaïa le 14 février 1901. En 1908, Gaston Liegeard

équipe une Peugeot de 28 CV avec de grandes bandes et va de Biskra

à Touggourt en parcourant 450 km. Ce sont les premiers essais routiers

suivis d'autres comme les raids organisés par les constructeurs

automobiles, Renault et Citroën.

Le Commandant Pein fera en 1909 une liaison Alger Ouargla en motocyclette,

mais ne pourra aller au-delà, le sable l'en empêchant. La

première guerre mondiale incitera les militaires à se motoriser

et en 1920, trente-deux camionnettes partent de Ouargla à Tamanrasset

; seules neuf y arriveront.

A cette époque il n'y avait que des pistes balisées, elles

étaient souvent recouvertes de sable, créant des problèmes

d'orientation.

Les civils prennent le relais des militaires en créant les premières

" croisières " et de nombreux raids. L'invention de la

chenille permit le démarrage de ces expéditions, relayées

très rapidement par la roue et le pneu.

En 1922-1923, Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil réussissent

la première traversée automobile du Sahara de Touggourt

à Tombouctou par Tamanrasset sur autos chenilles Citroen.

Car Pullman RENAULT (voyageurs

et marchandises) |

En 1923, la mission Gradis-Estienne, toujours

sur autos chenilles Citroën, part de Beni-Ounif de Figuig, au nord

de Colomb-Béchar, passe par Adrar pour atteindre le Tessalit par

le Tanezrouft et en 1924, Citroën organise la Croisière Noire,

mission d'Alger à Gao par Adrar, pour atteindre Le Cap et Madagascar.

Mais la concurrence Renault arrive en utilisant non plus les chenilles

mais des voitures à 6 roues dont 2 jumelées de chaque côté

à l'avant du véhicule. La mission Schwob comble en 5 jours

le trajet Colomb-Béchar Bourem au nord du Mali. Elle sera suivie

par le raid du Capitaine Delingette et sa femme sur une Renault 6 roues

de 10 CV d'Oran au Cap. D'autres missions s'organisèrent, nombreuses

et variées :

- Mission Sahara Niger de 1926, organisée par le Gouvernement Général

de l'Algérie, avec des véhicules 6 roues Berliet et Renault

- Nouvelle mission Estienne, cette fois-ci sur Renault, qui prépare

l'ouverture d'un service Algérie-Soudan en jalonnant la piste de

fûts d'eau et d'essence enterrés dans le sable tous les 50km

et repérés au sol par des bidons numérotés.

La star du bidon fut le bidon n°5, Bidon V, appelé à

un avenir quasi mythique en tant qu'étape à la porte du

Tanezrouft

- Mission Delahaye du Prince Sixte de Bourbon Parme en 1929

- Mission Laffly (constructeur automobile) en 1930, à prétention

scientifique, d'Alger à Fort Flatters, par In Salah, Bidon V et

Tamanrasset, avec des véhicules à moteur diesel.

Les militaires ne furent pas en reste, ils organisèrent de leur

côté des raids motorisés, comme la mission en mars

1933 de Wauthier Bréard, d'Alger Tamanrasset Bilma, oasis au nord

est du Niger.

Ces diverses missions ouvrirent la voie à la constitution de socié-

tés de transports. Plusieurs compagnies vont se partager l'exploitation

de lignes, avec services réguliers de marchandises et de population,

notamment de touristes fortunés. Deux de cel- les-ci émergent

:

- la CGT ou Compagnie Générale Transsaha- rienne, dirigée

par Georges Estienne en 1927 ; un vrai décollage en 1930 avec une

quarantaine de véhicules Renault, cars couchettes et limou- sines

destinés à une clientèle fortunée, propo-

sant chaque année trente voyages aller-retour de Colomb-Béchar

à Gao sur le Niger. " Les pistes sont considérées

comme excellentes de Colomb-Béchar à Beni-Abbès et

comme amé- liorées de Laghouat à Tamanrasset et de

Touggourt à Fort Flatters ".

- la SATT, Société Africaine de Transports Tropicaux ( le

A au départ voulant dire Algérienne ), créée

par le Gouvernement Géné- ral de l'Algérie, avec

comme axe central Alger

Tamanrasset et au- delà, sans concur- rence avec la CGT. Dès

1937, cette société s'équipe de cars Pullman Renault

à l'allure aérodynamique. En 1939, elle ouvre une nouvelle

ligne à l'écart de l'axe central : Ouargla Fort Flatters

Djanet. La guerre de 1939-1945 perturbe les liaisons mais dès la

fin de celle-ci, la SATT, après le rachat de la CGT, a un quasi-monopole

des lignes sahariennes.

Toutefois, l'évolution économique et politique, à

partir de 1954, va changer les transports : de liaison essentiellement

de petites marchandises et transport de personnes, ce sont les transports

de marchandises lourdes destinées à la recher- che pétrolière

qui vont jouer sur deux aspects : - d'une part l'évolution du réseau

routier : en 1945, eut lieu le premier grand programme d'in- frastructure

routière pour le Sahara, avec l'en- robage des routes; mais la

découverte du gaz et du pétrole à Hassi'Rmel, au

sud de Laghouat, Hassi Messaoud près d'Ouargla et d'Edjelé

à la frontière libyenne, nécessitera le perfectionne-

ment du réseau desservant les oasis tout en créant, de toutes

pièces, un nouveau réseau capable de relier les puits, mis

en production, aux grands axes routiers.

- d'autre part le matériel à transporter, étant d'un

volume important et d'un poids considérable, a incité les

constructeurs à créer des véhicules susceptibles

de répondre aux exigences des sociétés pétrolières

et de recherches sismiques. Les sociétés Willème,

Renault, Berliet, et même les constructeurs allemands et européens

se sont concurrencés, apportant des innovations dans le domaine

des transports de charges lourdes au Sahara.

Les transports ferroviaires

L'un des deux premiers fourgons

automoteurs en essai sur Biskra-Touggourt. |

On peut distinguer quatre grandes voies de

pénétration :

1) la pénétrante de Colomb-Béchar

pour laquelle deux tracés ont existé : le premier

à partir du port d'Arzew

sur la Méditerranée, en passant par Méchéria

dans le sud oranais, avec un écartement de ligne de 1,055 m, le

second partant de Nemours

pour atteindre Oujda au Maroc puis au sud Bou-Arfa, Colomb-Béchar

pour finir à Abadla, le tronçon du Maroc ayant un écartement

normal. Cette pénétrante transportera des voyageurs pendant

un certain temps mais surtout des marchandises et le minerai de Khenadza.

Des dérivations seront faites pour desservir les gares de Krafallah

et Modzbah pour le transport de l'alfa.

2) La deuxième pénétrante est celle de Blida

à Djelfa,

273 km, à écartement de voie de 1,055 m, ouverte dès

1892 mais n'atteignant Boghari qu'en 1912 et enfin Djelfa en 1921 ; elle

devait se prolonger jusqu'à Laghouat et Ghardaïa,

mais ce ne fut qu'un voeu pieux. La construction de cette ligne nécessita

de nombreux ouvrages d'art, la partie la plus haute culminant à

1164 m à Ben Chicao.

3) Le troisième axe concerne la ligne Biskra

Touggourt,

217 km, qui s'enfonce le plus dans le vrai désert par la dépression

de l'oued Rhir.

Cette ligne a eu deux vies différentes : la première date

de la fin de sa construction en 1914 jusqu'en 1958. L'écartement

des voies est de 1 m. Le trafic à l'origine est essentiellement

celui du transport des dattes, mais à celui des marchandises s'ajoutera

le tourisme avec des wagons peints en blanc, ce train sera alors surnommé

" le train blanc ". Puis entre mars et décembre 1957,

fut construite, sur le même trajet, la ligne avec un écartement

normal de 1,435 m afin de permettre le transport des marchandises de la

recherche pétrolière.

4) Le dernier tronçon est celui de Tébessa- Djebel Onk,

95 km, ouvert en 1966, voie normale de 1,435m. La construction commencée

en 1960 s'est terminée après l'indépendance, elle

fut destinée essentiellement au transport du phosphate.

Toutes ces pénétrantes, outre la voie principale, auront

des dérivations pour atteindre des centres de production comme

sur la ligne Biskra Touggourt, la dérivation d'El-Oued et celle

de Tolga.

Les transports aériens

C'est la dernière composante de cet article sur les moyens de transport

au Sahara; dans ce même Mémoire Vive, le professeur Jean-Pierre

Marciano nous expose la création des premières lignes aériennes

au Sahara. Se référer en conséquence à son

article.

Bernard Vigna

Note du site: Voir

sur ce site

|