A/ Services pour les voyageurs et le courrier

· 1927 : la CGT crée le premier service commercial régulier en novembre.

Par CGT il faut comprendre Compagnie Générale Transsaharienne. Cette société est dirigée par Georges Estienne et ses débuts en 1927 sont des plus modestes. Il s’agit d’un unique aller-retour mensuel entre Colomb-Béchar et Beni-Abbès (237km), subventionné et sous protection militaire. Il est bon de préciser que l’un des frères Estienne avait été assassiné le 18 mai par un djich (bande de pillards) venu de Mauritanie.

Le vrai décollage se produit en 1930 avec une quarantaine de véhicules Renault, cars-couchettes et limousines destinés à une clientèle fortunée attirée par la chasse au gros gibier ; on ne disait pas encore safari. La CGT est alors en mesure de proposer chaque année, 30 voyages AR de Colomb-Béchar à Reggan et 6 voyages AR de Colomb-Béchar à Gao sur le Niger.

|

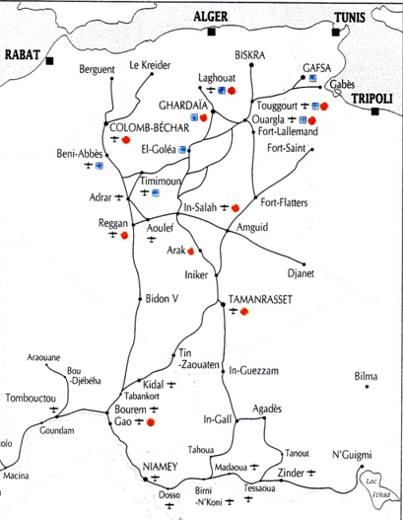

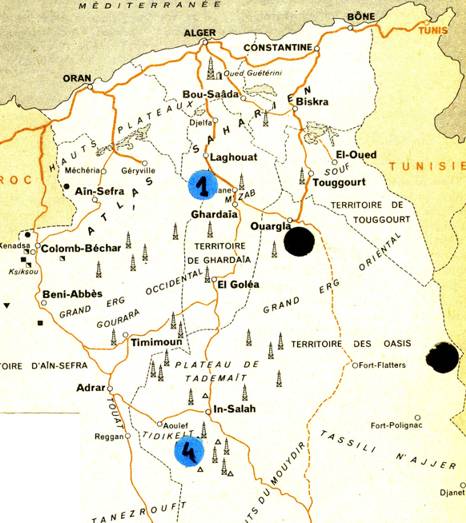

La carte ci-contre montre le réseau des pistes utilisables et le parc hôtelier moderne en 1930. Les carrés bleus sont ceux des hôtels de la Transat (Compagnie Transatlantique) qui avait construit de nombreux hôtels dans les sites qui lui semblaient avoir un avenir touristique prometteur, dans le nord et le sud de l’Algérie ; par exemple dans l’Aurès. Les ronds orange sont ceux des hôtels d’autres groupes. |

Les pistes sont considérées comme excellentes de Colomb-Béchar à Beni-Abbès et comme améliorées de Laghouat à Tamanrasset et de Touggourt à Fort-Flatters. Toutes les pistes sont alors jalonnées de balises métalliques en forme de pyramide triangulaire tronquée.

Il n’y a rien au sud du Maroc car la pacification du sud marocain n’est pas terminée et parce que les confins hispano-mauritaniens ne sont pas sûrs.

Berguent est au Maroc oriental et Le Kreider est l’une des gares de la voie ferrée Oran-Arzew-Perrégaux-Colomb-Béchar terminée en 1906. Biskra est le terminus de la voie ferrée à écartement normal. Laghouat n’a pas été atteint par la voie ferrée qui s’arrête à Djelfa. Gafsa est en Tunisie.

·1933 : Création de la SATT : Société Algérienne des Transports Tropicaux.

Le

choix de l’adjectif « tropical » souligne l’intention d’établir

des liaisons avec l’AOF. La SATT a été créée par le Gouvernement Général

de l’Algérie avec mission d’ouvrir une ligne de cars sur l’axe central

Alger-Tamanrasset et au-delà. Il est entendu qu’il n’y aura pas de rivalité

ou de concurrence avec la CGT qui travaille sur un autre axe ; ce

qui rend possible la nomination de Georges Estienne –encore lui – comme

Directeur. Il choisit ici comme là-bas, de s’équiper de véhicules Renault.

En 1937 la SATT commande des véhicules plus confortables avec des aménagements

spéciaux : ce sont les Pullman à l’allure aérodynamique.

Cependant en 1939 la SATT ouvre une nouvelle ligne

à l’écart de l’axe central : la ligne Ouargla-Fort-Flatters-Djanet.

Les deux photos ci-dessous permettent de comparer

les véhicules de la CGT et de la SATT vers 1938

|

|

|

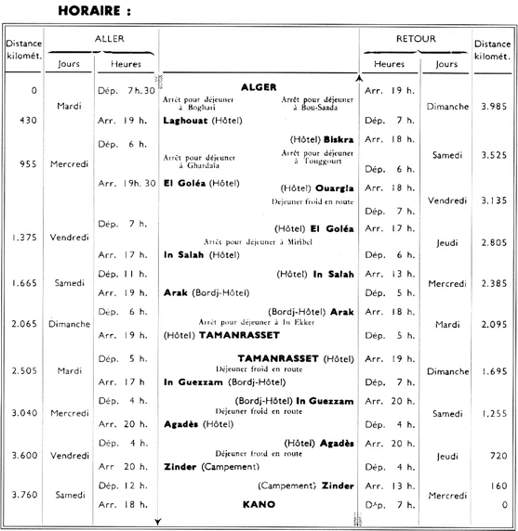

L’horaire ci-dessous est celui des années 1930 ; il permet d’affirmer que l’objectif primordial de la SATT n’est pas la rapidité, mais le tourisme. |

|

Sur

12 jours de voyage, il y a 3 jours d’arrêt, à El Goléa, Tamanrasset et

Agadès ; et 2 départs très tardifs, à In Salah et Zinder. Le touriste

pas trop fatigué peut jeter un coup d’œil aux oasis et aux ksars.

La SATT a tout prévu : hébergements en hôtel

ou en campement, et repas au restaurant ou, en route, des déjeuners froids.

Notons que le retour se fait par Ouargla et Biskra.

Le

touriste qui aurait visité Kano au Nigeria, en attendant le bus du retour,

aurait en 27 jours parcouru 7745km : un beau périple.

Les Pullman offrent 6 places très confortables

et peuvent transporter 1500kg de bagages et messagerie. Ce service est

assuré une fois tous les quinze jours.

· En

marge de ces deux sociétés majeures, il existait de nombreuses sociétés

qui assuraient localement des services de cars réguliers, ou des transports

de touristes à la demande. Les cars de ces sociétés franchissaient parfois

la frontière tunisienne entre Touggourt et Tozeur, mais aucune autre.

Leurs bases de départ étaient Djelfa, Biskra et Touggourt. Leurs destinations

étaient les bourgs ou oasis des environs non desservis par la CGT et La

SATT ; mais aussi Laghouat et Ghardaïa d’un côté et Ouargla de l’autre.

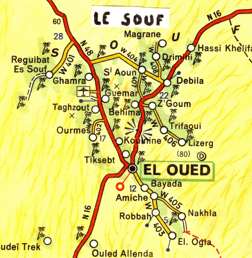

Les zones touristiques les plus prisées étaient

la chebka (plateau aride découpé par des ravins ) du M’Zab

et sa Pentapole (5 villes notées sur le croquis du guide Michelin), les

oasis de l’Oued Rhir qui commencent à 100km au sud de Biskra et

qui s’alignent presque sans interruption jusqu’à Touggourt sur 140km,

et enfin le Souf enclavé dans les sables du grand erg occidental,

avec ses palmiers plantés au fond d’entonnoirs creusés dans le sable et

les coupoles de la ville d’El Oued …sans oued !

Les

principales sociétés étaient les firmes Delaunay

à Djelfa, Boukamel à Ghardaïa et Devicq à Biskra et Touggourt dès les

années 1920. Seule la Société des Auto-Circuits Nord-Africains, filiale

de la Transat, organisait des circuits touristiques du M’Zab aux oasis

du Djérid tunisien. Auparavant il y avait des services réguliers de diligence

dont les villes de départ changeaient en même temps que les voies ferrées

de pénétration progressaient vers le sud.

|

|

•En

1939 la guerre entraîne logiquement un tarissement du modeste

flot touristique, le rationnement de l'essence et la pénurie

de pneumatiques. Estienne réussit à maintenir cependant

une activité réduite sur l'axe Alger-Zinder avec des moteurs

alimentés à l'alcool.

Après le débarquement allié en Algérie (8-11-1942)

la SATT offre ses services au Commandement allié et ses véhicules

sont dirigés vers la Tunisie ou la Tripolitaine. Et après

l'offensive allemande du 13 février 1943 sur les confins algéro-tunisiens,

ces véhicules ont allégé la tâche de la voie

ferrée étroite Ouled-Rahmoun-Tébessa-Tunisie qui

devint, du fait de l'axe d'attaque de la Wehrmacht, la voie ferrée

principale de la contre attaque alliée. Cette voie ferrée

fut d'ailleurs directement exploitée par les " Railways

operating battalions " alliés.

•Après

1945 les services antérieurs sont peu à peu rétablis

sur les deux axes principaux et c'est l'axe central Alger-Tamanrasset

qui se développe le mieux, même si le trafic est toujours

demeuré faible.

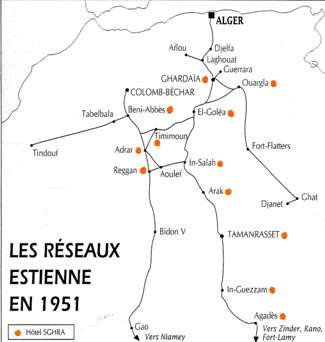

En 1951 la SATT (où le A signifie désormais africaine

et non plus algérienne) rachète à la CGT les lignes

de Colomb-Béchar à Gao et Niamey. Elle reprend aussi les

lignes que les CFA (Chemins de fer algériens) assuraient, en

correspondance des trains, à partir des gares de Djelfa et de

Touggourt.

|

Les réseaux Estienne, à force de rachats,

se sont retrouvés en situation de quasi monopole sur les trajets

sahariens réguliers. Aux itinéraires anciennement reconnus

elle ajoute les 840km de la piste Colomb-Béchar- Tindouf. Cette

oasis en pays Régueïbat n'avait été intégrée

à l'Algérie qu'en 1934 grâce à l'achèvement

de la pacification du grand sud marocain ; et il fallut attendre 1935,

c'est-à-dire l'occupation effective par l'Espagne du territoire

de la Seguiet-el-Hamra au nord de son Rio de Oro, pour que soit établie

la liaison entre notre protectorat marocain et notre colonie de Mauritanie

à travers l'Algérie.

Par ailleurs les clients des autocars Estienne peuvent dormir dans l'un

des 12 hôtels de sa filiale SGHRA (Société de Gérance

des hôtels et relais africains).

C'est dans le vaste atelier de Fort de l'Eau, près d'Alger, que

sont entretenus les 150 véhicules de la SATT. A noter que cet

atelier est également équipé pour intervenir sur

les moteurs d'avion.

N.B. Si l'oasis de Ghât qui est en Libye, est

alors une escale du réseau Estienne c'est que, quand la carte

a été dessinée, le Fezzan, région de Libye

où se trouve Ghât, est administré par la France.

La France n'évacuera la région qu'en 1955

B/

Services pour le transport de matériels et d'équipements

|

A

partir de 1954 on assiste à une évolution divergente : les

transports de personnes, et de touristes tout particulièrement,

sont sinistrés par la montée de l'insécurité

alors que les transports de marchandises sont dopés par la recherche,

puis par la mise en exploitation des hydrocarbures.

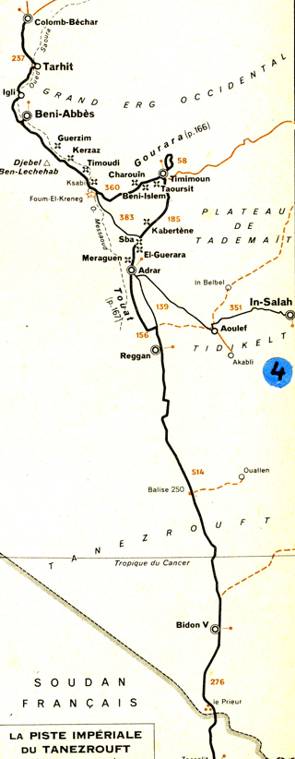

Rien ne vaut un croquis pour bien se rendre compte de la multiplicité

des lieux de prospection et donc de la multiplicité des destinations

de matériels qu'il a fallu acheminer sur piste et hors piste. Ce

croquis est emprunté au guide Michelin de1956 ; j'ai souligné

les 4 gisements majeurs qui ne sont pas nommés. En bleu le gaz,

en noir " l'or noir ". Trois sont exploités : Hassi'Rmel

(N°1) au sud de Laghouat pour le gaz ; Hassi-Messaoud près

d'Ouargla et Edjeléh coincé contre la frontière libyenne

pour le pétrole. Par contre le gros gisement de gaz du djebel Berga

au sud d'In Salah (N°4) reste inexploité car trop éloigné

de la côte.

Les dates de découverte des gisements majeurs sont les suivantes

: 1954 Djebel Berga ; fin 1955 Edjeléh ; août 1956 Hassi-Messaoud

(le puits du bonheur) et novembre 1956 Hassi-R'Mel ( le puits du sel).

Dès le début des prospections, les constructeurs de

camions ont réfléchi à l'adaptation de leurs modèles

au transport hors piste et aux transports de masses lourdes, encombrantes

et indivisibles pesant jusqu'à 30 tonnes. C'est Willème

" le spécialiste des plus de 10 tonnes " qui s'y met

le premier en installant un centre d'études à Colomb-Béchar.

En juin 1957 un camion Willème réussit l'exploit d'apporter

20 tonnes de ciment à Edjeléh à travers un grand

erg oriental que l'on croyait infranchissable. Le camion avait mis 56

heures, à 32km de moyenne, pour venir d'Alger.

|

L'année suivante c'est un camion Unic qui achemine à Edjeléh un derrick non démonté. Bien sûr Renault et Saviem ont aussi fourni des véhicules adaptés ; mais c'est Berliet seul qui a construit les " géants du désert " capables de transporter 40 tonnes de charge utile pour 61 tonnes de poids à vide. Il y eut 4 géants appelés T100 ; mais deux seulement franchirent la Méditerranée pour être affectés à la base d'Ouargla où ils ont rendu de grands services. Michelin a apporté sa contribution en mettant au point des pneus de plus en plus grands : ceux du T100 de la photo ont un diamètre de 2,37m. |

Les grandes sociétés ne furent pas les seules à profiter de ce trafic : bien des transporteurs modestes, comme les Tixidor de Birkhadem, ont ajouté à leurs camions-citerne traditionnels pour le vin, de gros camions pour la route du sud qui fut goudronnée et élargie jusqu'à Hassi-Messaoud, par Ghardaïa et non par Touggourt.

Il y eut la phase des transports liés à

la prospection, puis à partir de 1956 les phases de mise en exploitation

; à commencer par le transport des tubes du premier oléoduc,

environ 4000 tonnes, pour atteindre la gare de Touggourt à partir

d'Hassi-Messaoud. Le tout premier oléoduc achevé fut en

effet celui d'Hassi-Messaoud ou plus précisément d'Haoud

el Hamra, centre de regroupement des tuyaux venant de chacun des points

d'extraction du champ pétrolier. Mais on commença à

poser aussi dès 1957 les gros oléoducs d'Haoud el Hamra

à Bougie (660km), d'In Amenas ou Edjeléh à La Skhirra

(775km) ainsi que le gazoduc Hassi R'Mel à Arzew (510km). Tous

les trois furent mis en service en 1960 ou en 1961.

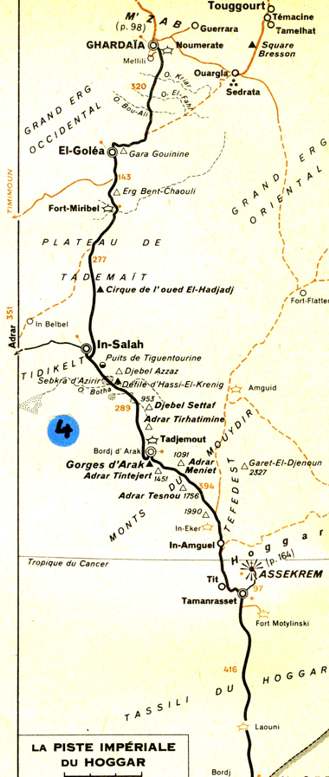

Et pour finir rêvons un peu, en

parcourant par la pensée les 2 pistes impériales principales.

Les échelles des 2 cartes ne sont pas les mêmes.

J'ai situé le gisement de gaz inexploité du djebel Berga

pour en donner une illustration.

|

|

La photo de la vanne de ce gisement a été prise en mars 1956. |