Cette ligne de chemin de fer du désert

est mentionnée sous quatre noms dans les ouvrages et les articles

qui l'évoquent ou l'étudient.

On peut ainsi trouver :

----------------------le Transsaharien ; nom le plus ancien,

----------------------le Méditerranée- Niger ; nom officiel apparu en 1940,

----------------------le Mer- Niger également dans les années 1940,

----------------------le M.N.ou le MN pour abréger.

On peut ainsi trouver :

----------------------le Transsaharien ; nom le plus ancien,

----------------------le Méditerranée- Niger ; nom officiel apparu en 1940,

----------------------le Mer- Niger également dans les années 1940,

----------------------le M.N.ou le MN pour abréger.

Quatre noms pour une voie qui n'a jamais été posée, sinon sur un petit bout sans avenir, c'est beaucoup ! Il est vrai, qu'en compensation on en avait beaucoup parlé, 60 ans durant, avant de poser les rails sur un tronçon de 275 km aujourd'hui abandonné. L'histoire du Transsaharien est celle d'un rêve grandiose, mais qui a échoué parce qu'on s'y est pris trop tard.

I/

Pré-histoire d'une illusion

L'idée serait apparue dès le Second Empire, après

qu'un traité eut été passé, le 26 novembre

1862, entre le Gouverneur Général de l'Algérie,

le Maréchal de France et Duc de Malakoff Amable Pélissier,

et une tribu de Touaregs Azdjer ( tribu de l'est par opposition aux

tribus Ahaggar ou Hoggar du centre). Ce traité de Ghadamès

(ville libyenne ) avait été négocié par

la mission de Polignac. Il autorisait n'importe quel Targui (un Targui,

des Touaregs) à commercer librement en Algérie et au Soudan

français. En échange les Touaregs s'engageaient à

faciliter le passage de négociants français ou indigènes.

En vérité ils n'ont vu passer aucun négociant avec

qui négocier un péage et une protection, mais des explorateurs

et des militaires .Ils auraient été fort déçus.

A/

Premier épisode: 1874-1884

En 1874 un explorateur grand connaisseur du grand sud algérien,

Soleillet, pose officiellement la question de la création

d'une voie ferrée à travers le Sahara pour relier l'Algérie

et le Soudan français.

En 1878 son collègue Gazeau de Vautilbaut promeut

cette idée en publiant 4 brochures et en faisant à travers

la France, 24 conférences ; sans succès apparent. Pourtant

l'année suivante l'idée est reprise par un ingénieur

des Ponts & Chaussées, Maître-Devallon qui obtient

un ordre de mission pour étudier le tracé. En 1879

Maître-Devallon se rend en Algérie, va jusqu'à Laghouat

ou à peine plus au sud. Il rapporte de ce voyage limité

à l'une des portes du désert, un volumineux rapport dont

il ressort que la construction est à la fois souhaitable et possible.

Il réussit à convaincre le Ministre des Travaux Publics

Freycinet qui prépare et publie cette même année

le plan de développement des réseaux ferrés métropolitain

et algérien qui porte son nom. En décembre 1879 Freycinet

obtient du Parlement le vote des crédits nécessaires à

l'envoi au Sahara, de 4 missions devant reconnaître les 5 itinéraires

envisagés. Freycinet crée aussi une " Commission

Supérieure du Transsaharien " qui sera chargée d'étudier

les comptes rendus.

La mission Pouyanne est chargée du tracé

oranais. Pouyanne ne va pas au delà de Colomb-Béchar.

La mission Soleillet est responsable d'un tracé mauritanien

des plus improbables, car il ne peut, à cette date se rendre

dans des régions où l'influence française est nulle,

et grande l'insécurité.

La mission Choisy doit étudier deux tracés pour

El-Goléa, l'un par Laghouat, l'autre par Touggourt Il accomplit

parfaitement cette double mission eu un seul voyage ; aller par Ghardaïa

et retour par Ouargla.

La mission dévolue à Flatters est de reconnaître

l'itinéraire oriental par la vallée de l'Igharghar. Si

l'histoire a retenu son nom mieux que celui de ses collègues,

c'est à cause du dénouement tragique de son second voyage.

La première fois il quitta Ouargla le 5 mars 1880 avec 39 hommes.

Il avait rendez-vous avec l'Aménokal (chef) des Touaregs Ahaggar.

Il attendit 5 jours ; puis craignant de manquer de vivres, et se sentant

peut-être menacé, il partit. Il semblerait que l'Aménokal

soit arrivé le lendemain du départ de Flatters, et qu'il

en aurait été très vexé. Flatters arriva

à Ouargla le 17 mai et en repartit le 4 décembre avec

une escorte plus fournie : 93 hommes, dont 8 Français, 7 guides,

78 tirailleurs , et 280 animaux. Flatters ignorait que les Touaregs

Azdjer et les Touaregs Ahaggar ligués contre lui, étaient

venus avec 600 hommes.. Arrivé au puits de Tadjemout, dans l'Immidir

à mi chemin d'In Salah et de Tamanrasset, il tomba dans un guet-apens

où il périt avec son Etat-Major français. Le reste

de la troupe chercha son salut dans une fuite éperdue dont ne

sortirent vivants que 21 hommes.

Ce désastre entraîna une pause de 20 ans. La Commission

Supérieure fut dissoute en 1884.

B/

Deuxième épisode: 1912-1914

En 1912 la présence française au Sahara a beaucoup

progressé. In Salah est conquis en 1899 ; et dans la foulée

toutes les oasis du Tidikelt, du Gourara, du Touat et de la vallée

de la Saoura.

Mais, plus au sud , les Touaregs demeurent hostiles, et à cause

du souvenir de Flatters, on surévalue leur puissance. L'obstacle

est levé par le combat de Tit quand, le 7 mai 1902, le Lieutenant

Cottenest et ses goumiers Chaamba ralliés de la veille, battent

les Touaregs. La tribu des Chaamba forme alors une sorte de parti de

la France. C'est parmi eux que se recrutaient les Méharistes

des Compagnies créées par Laperrine en 1902 également.

En 1911, c'est Djanet (futur Fort Flatters) qui est occupé, en profitant de ce que la garnison turque de l'oasis libyenne de Ghât, est bloquée par la guerre italo-turque.

En 1912, la sécurité est suffisante

pour tenter de nouvelles reconnaissances de tracé. Le nouveau

Ministre Berthelot évoque même un futur Alger-Le Cap :

quand on rêve, on peut tout se permettre, y compris de passer

chez les Belges et les Anglais. Il met sur pied deux missions de reconnaissance

; celle du capitaine Nieger vers le Tchad par le Niger, et celle de

Maître-Devallon vers le Soudan par El Goléa. Maître-Devallon

s'adonna à sa tâche avec passion.

Mais la guerre de 1914 renvoya à plus tard les décisions

d'ouverture d'un éventuel chantier.

C/

Troisième épisode: 1928-1929

Après la guerre, et surtout après 1927, plusieurs organisateurs

d'expéditions automobiles ont eu le souci d'évaluer la

" faisabibilité " d'une voie ferrée près

des pistes qu'il parcouraient. Parfois même, tels les frères

Estienne, ils étaient mandatés pour ce faire.

En 1927, un député, Monsieur de Warren, dépose

un nouveau projet de loi. Il est suivi par le Ministre des Travaux Publics,

André Tardieu, qui fait voter la loi du 7 juillet 1928 créant

un " Organisme d'Etudes " spécial, dont la direction

est confiée à Maûtre-Devallon promu Inspecteur Général

des Ponts & Chaussées. Après un an d'études

sérieuses Maître -Devallon conclut qu'il faut construire

le Transsaharien. Mais l'arrivée de la crise de 1929 en France,

fin 1931, plus l'opposition des Ministres des Finances et du parti radical-socialiste

très influent, font ajourner une fois encore l'ouverture d'un

chantier.

D/

1939: le projet sort enfin des oubliettes.

Pourquoi est-ce en 1939 que les conclusions de Maître-Devallon

entraînent enfin la décision du Ministre des Travaux Publics

de Monzie d'engager le début des travaux au Maroc ? Je l'ignore.

Sur Internet on trouve un texte, une carte et un slogan qui résument

les arguments et les propositions de l'Inspecteur Général

: " il faut supprimer le Sahara ". Pourquoi ? Pour des raisons

stratégiques, morales et économiques.

-

Le transsaharien sera l'épine dorsale de notre Empire africain.

" Si on faufile un Empire avec des routes,

on ne le coud qu'avec le chemin de fer ". Pensait-il

au Turksib des soviétiques ? C'est probable. Ce transsaharien

permettrait de transporter en toute hâte, vers un front européen,

les régiments sénégalais de notre " force

noire ". Il serait un élément important pour notre

défense nationale.

- Le Transsaharien

accroîtra notre prestige tant auprès des puissances étrangères,

qu'auprès des populations locales. De plus, en facilitant le

transport des médecins et des infirmières, il permettrait

le doublement de la population de l'AOF et du Sahara en 25 ans.

- Le Transsaharien

assurerait la prospérité économique de plusieurs

régions. A vrai dire un seul projet en cours hante les esprits

à l'époque ; celui de l'essor de la culture du coton dans

le delta mort du fleuve Niger en aval de Segou.. En 1932 a été

créé dans ce but, l'Office du Niger. Les travaux de construction

du barrage de Markala (ou de Sansanding) ont débuté en

1934. Ils ne seront terminés qu'en 1947. A l'origine on escomptait

irriguer 900 000ha ; il y en a aujourd'hui 60 000.

Maitre-Devallon affirmait qu'il suffirait d'un trafic de 300 000 tonnes,

pour assurer la rentabilité du Transsaharien. En ajoutant au

coton les phosphates de la vallée du Tilemsi près d'In

Tassit, on atteindrait ce tonnage annuel aisément.

II/

Histoire d'un échec.

A/Les

préliminaires.

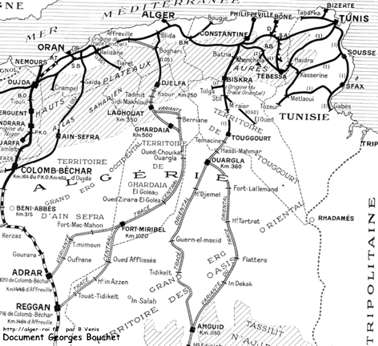

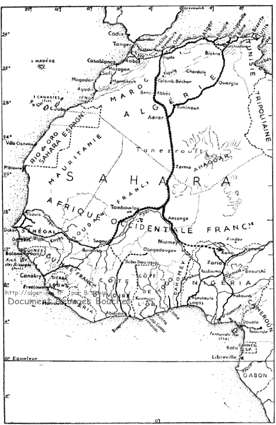

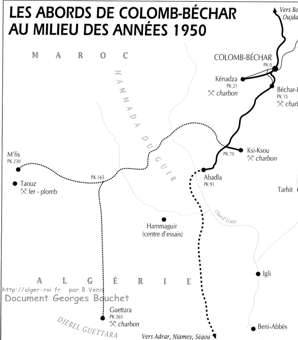

- Le choix du tracé a été fait par Maître-Devallon. Sur sa carte, que je reproduis sur la page suivante, apparaissent les seules deux voies possibles, à son avis ; la voie constantinoise qui part de Philippeville, et la voie oranaise qui part de Nemours. La voie oranaise est la meilleure ; en réalité il faudrait dire l' orano-marocaine, car la voie ne reprend pas le chemin de fer à voie étroite de Colomb-Béchar, mais le chemin de fer normal d'Oujda à Colomb-Béchar. En effet on doit construire, non pas un tortillard, mais un chemin de fer capable de supporter des trains lourds.

La voie oranaise a l'avantage d'être plus courte

et de ne pas nécessiter la mise à voie normale de la section

Biskra-Touggourt. Même si les deux propositions figurent sur sa

carte, ainsi qu'une option Biskra-Bougie par M'Sila, l'auteur prend

nettement parti en faveur de la traversée du Maroc oriental.

Ce tracé oriental a aussi l'énorme avantage de ne nécessiter

qu'un petit nombre d'ouvrages d'art. Au sud d'Adrar on pourra presque

poser la voie sur le reg du Tanezrouft, avec de très longues

lignes droites : les terrassements y seront réduits à

presque rien. Vous aurez remarqué qu'à In Tassit le Transsaharien

se divise en deux branches qui, toutes deux, atteignent le fleuve Niger,

à Segou au Soudan, ou à Gao au Niger, avec terminus à

Niamey. Segou est à 2285 km de Colomb-Béchar, et Niamey

à 2480.

-

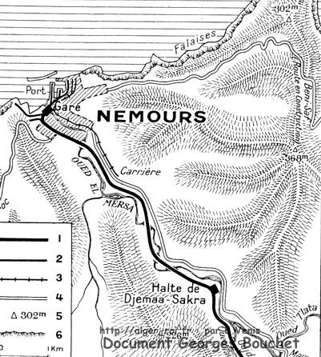

Le choix du port sur la Méditerranée est logique,

dès lors qu'on ignore les frontières entre territoires

d'un même Empire. Les politiciens de Paris avaient d'abord songé

à Oran, port bien équipé. Mais la géographie,

le bon sens et Maître-Devallon imposèrent Nemours( Ghazaouet).

Le port n'était pas grand, mais extensible et desservi par une

voie ferrée normale depuis 1936.

- Le

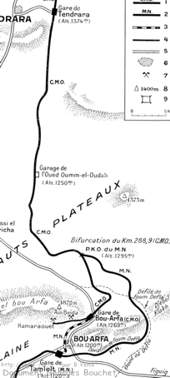

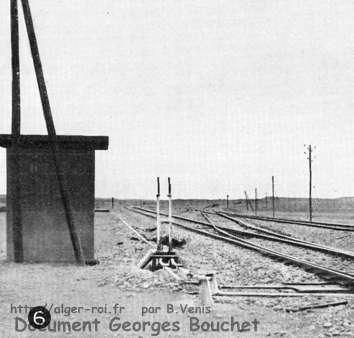

choix du point kilométrique zéro. Techniquement le

PK zéro est le PK 289 de la ligne Oujda Colomb-Béchar.

Mais comme ce point est situé en plein désert, dans une

zone inhabitée, les trains du Transsaharien, appelé officiellement

Méditerranée-Niger, se formaient 50km plus au nord, dans

la gare de Tendrara qui possédait les installations indispensables.

Les trains devaient s'arrêter au PK zéro et demander par

radio le droit de manœuvrer l'aiguillage bloqué par une

serrure.

|

Voici le PK zéro. Pour Colomb-Béchar prendre à gauche ; pour Bou-Arfa à droite. |

-

Le choix d'une date de naissance symbolique.

C'est le 23 mars 1941 qui s'impose, avec la promulgation de la loi qui

autorise la construction d'une voie normale " Méditerranée-Niger

" de Bou-Arfa à Segou et Niamey.

Bien sûr cette date théorique est fausse puisque les travaux

ont commencé en 1939 sous les ordres du Général

Noguès, commandant en chef des troupes d'Afrique du nord, fort

de l'approbation de de Monzie, Ministre des Travaux Publics, d'août

1938 à juin 1940. Mais elle est symboliquement très forte

puisque c'est ainsi " Vichy " qui passe aux actes et Pétain

qui promulgue la loi.

Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour se lancer dans une entreprise coûteuse et d'aussi longue haleine. Mais, paradoxalement, ce moment est justifié, aux yeux de ses partisans, par le désir de rendre à la France une part de son prestige englouti dans la défaite de mai-juin 1940. Certains font aussi valoir que c'est un acte de résistance, car en déplaçant tant de matériel et de personnels spécialisés en Algérie, on les soustrait au risque d'éventuelles exigences de l'occupant allemand. Cet argument n'est pas dénué de pertinence. A la même date on camouflait, en Algérie, du matériel militaire dans les mines du Zaccar près de Miliana., avec succès. Ce matériel a effectivement échappé aux investigations de la Commission d'Armistice italo-allemande qui travaillait à Alger, en civil. Accessoirement, c'est cette loi de mars 1941 qui rend officielle l'appellation " Méditerranée-Niger ".

B/

Les étapes de la construction: 1940-1948

- Avant

la loi du 23 mars 1941 les travaux concernaient seulement la section

marocaine.

La France manquait de tout, et notamment d'acier pour fabriquer des

rails. Il fallut recourir à des rails récupérés

sur des voies déclassées de la zone libre, à des

dates diverses. Ce matériel était hétéroclite

; on réussit néanmoins à le rendre compatible.

Pour diminuer le nombre de rails à poser, on choisit en janvier

1940, pour le premier tronçon de Bou-Arfa à la plaine

de Tamlelt, une solution d'urgence, courte (8 km), mais en pente très

forte (35 mm) ; trop forte pour des convois lourds.

Le tronçon Oujda-Bou-Arfa avait été ouvert en février 1931. Et la voie Zoudj el Beghal-Nemours en mars 1936.

-

Après la loi du 23 mars 1941

En 1941-1942 le chantier avance très vite, dès le mois

d'avril, sur les hautes plaines steppiques où les obstacles sont

faciles à contourner. A l'exception des courbes dues à

l'obligation de contourner les djebels dominant la plaine de l'oued

Guir, la voie est tracée presque en ligne droite.

Le tronçon Bou-Arfa-Colomb-Béchar est inauguré

le 8 décembre en présence du Secrétaire d'Etat

aux Communications, Jean Berthelot, et d'un détachement de goumiers

marocains.

On enchaîne aussitôt par la pose d'une voie de raccordement

au bassin houiller de Kenadsa ; et par les travaux de terrassement vers

Abadla, au sud de Colomb-Béchar.

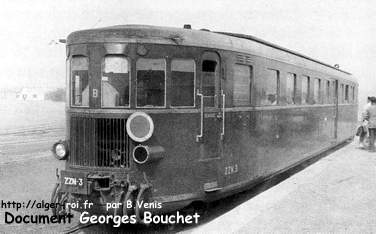

L'autorail De Dietrich pour l'inauguration du 8 décembre 1941 à Tiguer-Zaguine. L'endroit de la photo est le point où le secrétaire d'Etat a fait semblant de visser la dernière éclisse |

Le lendemain du 8 novembre 1942 tout est bloqué

à cause du débarquement américain.

Les troupes françaises d'Algérie et du Maroc entrent en

guerre aux côtés des alliés ; tout le matériel

et tous les personnels sont appelés à travailler ailleurs,

et notamment sur la voie Ouled-Rahmoun-Tébessa qui assurait

l'essentiel des transports de munitions de carburants et de soldats

vers le front de Tunisie.

En 1946 les travaux reprennent sur deux sections.

La déviation de Foum Defla remplace la rampe de 35 mm par une

rampe de 6 mm au prix d'un détour de 20 km, et d'un pont à

7 arches.

Et la voie progresse au sud de Colomb-Béchar, sur 90km, jusqu'à

Abadla.

Les 2 chantiers sont achevés en 1948.

Le viaduc de la déviation de Foum Defla |

|

|

|

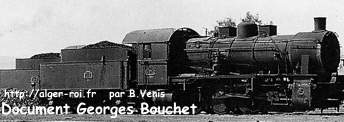

Une des 4 locomotives prussiennes reçues par la France après 1918, au titre des dommages de guerre. Elle a circulé sur les voies du M.N. jusqu'en 1958 |

Au sud de Colomb-Béchar, la voie s'éloigne

de la piste qui suit la vallée de la Saoura pour être à

l'abri des crues violentes ( comme en septembre 1959) de cet oued desséché

la plupart du temps. Lorsque Abadla est atteint en 1948, personne n'imagine

que ce terminus provisoire sera définitif. D'autant moins que

les études préparatoires sont terminées dès

décembre 1947 pour les 2080 kilomètres qui séparent

Colomb-Béchar de Gao.

D'ailleurs les travaux de piquetage et de terrassements continuent jusqu'à

400km au sud de Colomb-Béchar. Dans les ouvrages publiés

en 1949-1950 on considère le prolongement de la ligne jusqu'au

Soudan comme une certitude. On publie même le tracé précis

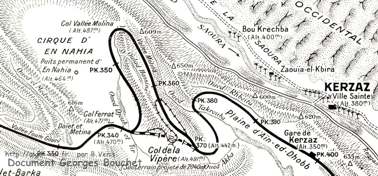

de la voie jusqu'au Touat. La carte ci jointe concerne l'arrivée

sur Kerzaz avec le tracé adopté dans l'immédiat

pour franchir la chaîne d'Ougarta, et un possible tunnel à

creuser plus tard, sous le col de la vipère.

Alors, pourquoi cet arrêt définitif ? Je

n'en sais rien. J'ai trouvé la trace, en 1953, d'un vote de l'assemblée

(consultative) de l'Union Française, demandant la reprise d'urgence

des travaux sur 525 km jusqu'à Adrar.

Je n'ai trouvé nulle trace, par contre, d'une décision

officielle de renoncement au projet.

C/

L'exploitation: 1940-1942

La gestion du M.N. est confiée par la loi 18 juillet 1941, à

" l'Administration des Chemins de Fer de la Méditerranée

au Niger ". Cette administration est, sinon internationale, du

moins domiciliée en Algérie et au Maroc.

A Alger est basée la Direction Générale.

A Oujda se trouve la Direction technique.

A Colomb-Béchar on aménage l'atelier et le dépôt

principal.

-

Le matériel

On commence, en 1940, avec des locomotives et des wagons usagés

et récupérés au hasard des disponibilités

des réseaux algériens et français de la zone libre

; lesquels réseaux ne donnent que du matériel déjà

ancien. Dans ces régions pauvres en eau, il eût été

logique de choisir le Diesel. Mais d'une part ce matériel était

trop précieux pour s'en débarrasser, d'autre part l'AFN

manquait dramatiquement de produits pétroliers. C'est l'époque

où les autobus roulent au " gazogène " fourni

par la combustion de charbon de bois. Les premières locomotives

fournies au M.N. avaient fait la guerre de 1914-1918. Elles étaient

toutes à vapeur : les Pershing étaient américaines,

les 040-G8 étaient prussiennes.

La traction Diesel-électrique ne fit son apparition sur cette

ligne qu'en mai 1947. Les 4 dernières locomotives Diesel-électriques

achetées neuves, furent livrées en 1956.

La photo est celle d'un train mixte pour Abadla. La voiture unique est une 3ème classe à portes latérales. |

Pour les voyageurs 3 autorails De Dietrich " presque neufs " furent mis en circulation dès juillet 1941, quand il y avait du carburant. La pénurie de carburant ne permit pas de services réguliers avant la fin de 1942, à condition que les Américains acceptent de céder les quantités souhaitées.

Le parc de wagons de marchandises comportait essentiellement

des wagons tombereaux de 30 tonnes de charge utile pour le transport

du charbon et du minerai de manganèse.

Pour les voyageurs, outre les autorails, il y avait de très vieilles

voitures des 3 classes alors en service sur tous les réseaux

français. Il n'y avait que deux voitures de 1ère classe,

plus un wagon-lits et salon du PLM, des voitures de 2ème classe

" normales " avec couloir entre les compartiments, et des

voitures de 3ème classe à portes latérales.

- Les transports de marchandises.

|

Dans le sens sud-nord le trafic est charbonnier à plus de 80%, à partir des trois centres d'extraction de Kenadsa, Béchar-Djedid et Ksi-Ksou. Dans l'autre sens le trafic est plus diversifié, même si les carburants sont importants. Les statistiques soulignent des augmentations

de volume importantes en pourcentage, mais faibles en valeur absolue.

|

La carte montre, à l'évidence, que ce chemin de fer aurait pu connaître de gros trafics miniers, si tous les embranchements proposés avaient été réalisés. A Guettara il y a du manganèse, et non du charbon comme indiqué par erreur sur la carte.

-

Les services voyageurs

D'Oujda à Colomb-Béchar il n'y eut, en 1940 et 1941 que

des services irréguliers à cause de la pénurie

de carburant pour les autorails. C'était, au mieux, une liaison

hebdomadaire de bout en bout, dans chaque sens.

Vers 1950 il y eut deux autorails par jour, et une ou plusieurs voitures

voyageurs accrochées à un train mixte quotidien.

Entre Colomb-Béchar et Abadla, ainsi que vers les sites d'extraction du charbon, il y avait soit un train mixte, soit un autorail de ramassage des ouvriers. Il est précisé que, si les autorails de ramassage étaient quotidiens, les trains mixtes " circulèrent parfois à la demande ".

|

|

D/Dix

ans d'agonie.

La maladie mortelle du M.N. ne fut pas d'ordre économique, mais

de nature politique.

Les premières difficultés et les premiers renoncements

sont apparus au Maroc, avec les troubles liés à la déposition

du sultan Mohamed V, que la France exila à Madagascar, où

il fut installé, avec sa famille élargie, dans le bel

hôtel des Thermes qui domine la ville d'Antsirabé.

Les services d'autorail sont suspendus en 1956, et jamais rétablis.

Puis la frontière avec le Maroc est fermée à une

date qui est, au plus tard, 1963. Les services réguliers avaient

été désorganisés bien avant, à cause

de la montée de l'insécurité dans le sud-Oranais

tout proche, dès 1955. Aujourd'hui la voie est carrément

abandonnée de Bou-Arfa à Colomb-Béchar. Et au sud

de Tendrara, il ne circule que des trains de marchandises.

En tant qu'institution le Méditerranée-Niger est dissous lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en juillet 1962. Les voies posées en Algérie demeurent, mais ne sont plus utilisées depuis la fermeture des houillères du sud-Oranais. Elles ont disparu de la carte officielle diffusée en 2006 sur le site de la SNTF ( la SNCF algérienne).

Apparemment, sur les 275 km de lignes construites, il ne reste que des rails inutiles. La construction fut partielle, l'échec est total.

Que dire de ce fiasco ?

Devrait-on penser " Gare aux chimériques qui rêvent

de gares impossibles ? ". Je ne le crois pas, car le Transsaharien

eût été techniquement facile à construire

et financièrement supportable pour la France. Certes la rentabilité

n'était pas assurée. Mais c'est la majorité des

voies métropolitaines et algériennes (à l'exception

des lignes minières ) qui n'est pas rentable. On ne les a pourtant

pas toutes supprimées.

Il aurait fallu poser ces quelques 3000 km de rails au bon moment. Quand le rêve est né, vers 1870, c'était trop tôt car le territoire à traverser n'était ni reconnu, ni sûr. Ce rêve impérial supposait un Empire en bonne santé, voire triomphant. Ce fut le cas avant 1914 et après 1918, dans l'euphorie d'une victoire qui ajoutait à notre Empire africain le Cameroun et le Togo.

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait alors ? Il y avait comme presque toujours, d'autres priorités dictées par des visions à court terme. Il n'empêche: quelle apothéose auraient connu les fêtes du Centenaire de l'Algérie si le Transsaharien avait atteint Segou avant mai 1930 ! Le Président Doumergue aurait pu prendre place dans une voiture pour le Soudan, au lieu de s'asseoir dans l'express de Blida. Et quel coup de pouce aurait été donné aux projets en panne, comme celui de la culture du coton dans le delta mort du Niger à l'aval de Segou, ou celui de la mise en exploitation des phosphates de la vallée du Tilemsi, près d'In -Tassit.

Bien sûr je rêve. Mais ce rêve ne coûtera rien aux contribuables ; il coûtera juste un peu du temps de Bernard Venis auquel je dis ici mes remerciements pour l'accueil qu'il a réservé à ma prose, et mon admiration pour ses compétences informatiques.

Lorsque le projet du Transsaharien fut enfin mis sur de vrais rails, la bonne heure avait fui. C'était l'heure d'un désastre national aussi accompli que celui de 1814, et porteur d'une décolonisation qui, avec le morcellement politique qui s'ensuivit, sonna le glas d'une entreprise qui ignorait les frontières.