L'article paru dans votre

estimé journal sous le titre " Qu'en pensez- vous " (voir

cet article) pose nettement le problème de la circulation

dans les principales artères de notre cité, question captivante

s'il en est pour tous ceux qui méditent, non sans anxiété,

sur le moyen de palier l'embouteillage qui va bondissant chaque jour vers

l'inévitable étouffement.

Pour qui circule journellement en ville aux heures de pointe, il n'est

certes plus question de savoir qui, de l'automobile ou du tramway est

le plus gênant, chacun empiétant sur le domaine de l'autre,

la première circulant devant l'autre, afin d'éviter le stoppage

aux arrêts, obligeant ainsi l'organe de transport public à

suivre lentement et par saccades la file d'autos.

Ce qu'il importe d'obtenir, c'est précisément d'assurer

à chacun sa voie et d'éviter ainsi toute gêne réciproque.

Que faire ? entendons-nous de toute part, " Métro ? - Chaussées

aériennes? - Autostrades? "

La première solution, le métro souvent cité, n'est

ni en rapport avec le chiffre de la population ni avec la topographie

des lieux qui exigerait des tentacules ascensionnelles trop importantes.

La deuxième que suggère l'initiateur de la question, qui

consiste à édifier un radier supérieur doublant la

chaussée, sorte d'autostrade duquel seraient exclus piétons

et tramways.

Sans vouloir critiquer la solution envisagée, il apparaît

toutefois qu'un tel procédé absorberait une dépense

considérable pour n'assurer somme toute qu'une piste roulante rapide

où les excès de vitesse ne seraient pas exclus, pas plus

que les risques encourus par les piétons cheminant sur les trottoirs.

Il est également à craindre que ce projet soit vivement

combattu par les riverains, commerçants ou occupants des immeubles,

quelque peu privés de bout par la plateforme aérienne coiffant

la chaussée et exposés de jour comme de nuit aux vombrissements

des moteurs accélérés, aux vues plongeantes ainsi

créées, enfin aux accidents multiples.

Une autre solution semble devoir remédier aux inconvénients

signalés, elle apparaît du moins plus pratique dans le sens

de la circulation continue et non accélérée, puisqu'en

somme les trajets circuités dont le développement se poursuit,

sont les seuls qui puissent permettre d'assurer les courants rapides de

la périphérie algéroise vers chacune des extrémités

de la ville.

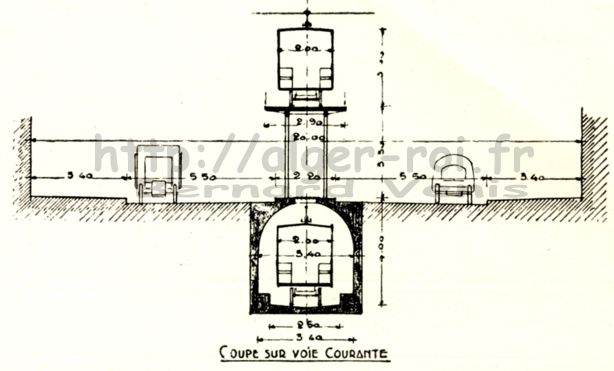

Les figures ci-contre exhibent le système proposé, lequel

consiste à superposer les deux voies de tramways dont l'une semi-souterraine

tout en demeurant aérée et éclairée, l'autre

aérienne, solution qui offre l'avantage de réduire de 2

m. 50 l'encombrement axial de la chaussée.

A noter que cet encombrement ne prive personne puisque du même coup

il assure un trottoir central continu et abrité aux piétons,

tout en divisant la chaussée en deux circuits à sens unique

pour les véhicules, diminuant ainsi au maximum les risques d'accidents.

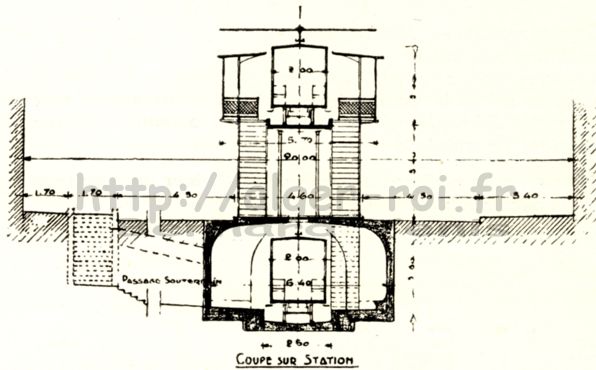

Les stations de tramways, situées pour la plupart aux grands carrefours,

peuvent disposer de refuges circulaires proportionnés à

l'intensité du trafic, ainsi que de passages souterrains comme

au carrefour Saint-Saëns, par exemple. Des passages cloutés

peuvent être multipliés.

|

La voie courant entre ces stations, à profil restreint, demeure naturellement inaccessible aux piétons comme dans le métro, une fermeture par portillons à tourniquet interdisant tout passage sur la voie avant ou après le stationnement du tramway.

|

L'aération du tunnel

de circulation pour la voie inférieure est assurée d'une

manière presque continue par des grilles lanternées, tandis

que l'éclairage nocturne y peut être largement diffusé

en voie courante comme dans les stations.

La voie supérieure, constituée par un tablier métallique

de dimension réduite s'appuyant sur des potelets tous les 6 mètres

et bordé de chaque côté de lisses tubulaires de sécurité

pour l'entretien de la voie.

La rotation dans les stations est assurée par les chicanes judicieusement

disposées à cet effet, tandis que les cabines de perception

assurent une surveillance continue et par suite favorable à la

circulation et au trafic.

Le réemploi des rails et le maintien des fils conducteurs aériens

sont des facteurs d'économie appréciables.

Pour conclure, le procédé ne paraît devoir nuire à

aucun, l'étroitesse de nos artères ne permettant pas une

réalisation plus radicale et en rapport avec l'évolution

de notre Cité.

Il semble enfin utile de préciser de quelle façon pourrait

s'opérer la réalisation des travaux.

1°/Infrastructure.

- La perforation du tunnel est exécutée complètement

par blindage annulaire, à l'avancement, en procédant par

tronçons et alternativement d'une extrémité vers

l'autre du réseau considéré, celui des T.A. par exemple.

|

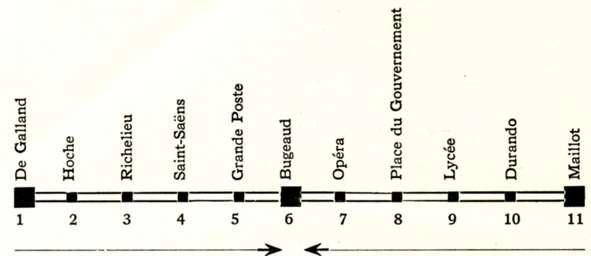

L'action s'y poursuit de

1 vers 6 en même temps que de 11 vers 6, point de soudure des deux

tronçons.

Durant cette phase, les trams continuent à circuler sur les voies

actuelles.

2°

Superstructure. - Dès l'achèvement du tunnel et des

stations souterraines, les trams peuvent emprunter la voie inférieure,

les croisements étant assurés à chaque station pour

la circulation réglementée dans les deux sens.

Pendant ce même temps, il est procédé à l'exécution

de la voie supérieure dite aérienne, les éléments

métalliques préparés et transportés sur lorrys

par rails permettant un montage rapide et continu.

Ainsi peuvent se réaliser les travaux dans le moindre temps et

sans interruption de la circulation.

L'avis de M. Ferrier Ingénieur

Nous dirons tout d'abord que l'idée de l'édification de

chaussées aériennes n'est pas nouvelle - elle fut lancée,

il y a quelques années par M. Le Corbusier, croyons-nous.

Certes, cette solution faciliterait la circulation des automobiles, surtout

de ceux traversant Alger dans toute sa longueur, mais : qui construira

ces chaussées aériennes ? La ville, nous ne le croyons pas,

pour bien des raisons. Une société qui percevrait un droit

de passage, dans ce cas la perception de ce droit retardera la circulation,

occasionnera même parfois des embouteillages.

Que fait-on des plantations et de l'esthétique de nos principales

et belles artères.

Qui sera responsable des accidents : chûte d'une auto sur le trottoir

latéral, causant la mort de paisibles promeneurs et brisant les

vitrines.

Et surtout qui paiera les fortes indemnités, qu'à juste

raison, ne manqueront pas de réclamer les propriétaires

riverains. Il n'est pas douteux, en effet, que la valeur locative des

premier et deuxième étages, pour le moins, diminuera sensiblement.

Nous pensons que cette solution n'est pas plus rentable que celle d'un

métro et, qu'au surplus, elle causera bien des ennuis et déboires

à la ville, aux commerçants, aux piétons et aux propriétaires

riverains.

Au surplus, il faudra que les travaux soient déclarés d'utilité

publique. Vous voyez d'ici le nombre de dépositions défavorables

reçues par le Commissaire-enquêteur. Enfin, croyez-vous qu'un

Conseil municipal prendra la responsabilité de donner un avis favorable.

Mais revenons au Métro. A notre humble avis, l'exploitation d'un

métro Maison-Carrée-Saint-Eugène avec bretelle sur

le carrefour Galiéni serait rentable à condition que la

dépense d'exploitation ne comprenne pas l'amortissement, en X années,

des frais de construction. Il est certain, par ailleurs, que la Ville

d'Alger ne pourra jamais supporter l'énorme dépense de premier

établissement. Alors ? Eh bien nous disons que cette dépense

devrait être couverte, pour moitié, par la Colonie, pour

un quart par le Département, le dernier quart étant amorti,

dans une proportion à déterminer, par les Communes d'Alger,

de Saint-Eugène, d'Hussein-Dey et de Maison-Carrée. Ce métro,

ne l'oublions pas, servira à tous les habitants du Département,

voire même de l'Algérie. Peut-être pourrait-on reprendre,

sous cet angle, la question de sa construction.