Une conférence

Pour

exposer le projet des grandes courses automobiles sahariennes, gui auront

lieu en 1930, à l'occasion du Centenaire de l'Algérie,

nul n'était mieux .désigné que le capitaine Lehuraux,

que dans notre fervente admiration nous voulons appeler " le grand

saharien ".

Lui seul pouvait nous montrer à l'aide de son expérience

des choses du désert, tout ce que l'initiative prise par le Gouverneur

de l'Algérie avait de réalisable et comment elle pourra

accroître le rayonnement du nom français dans le monde

entier.

C'est ce qu'il fit au cours de la conférence qui eut lieu lundi

dernier au Splendid-Cinéma plein air, et dont nous détachons

le passage suivant relatif à l'exhumation des restes du Père

de Foucauld.

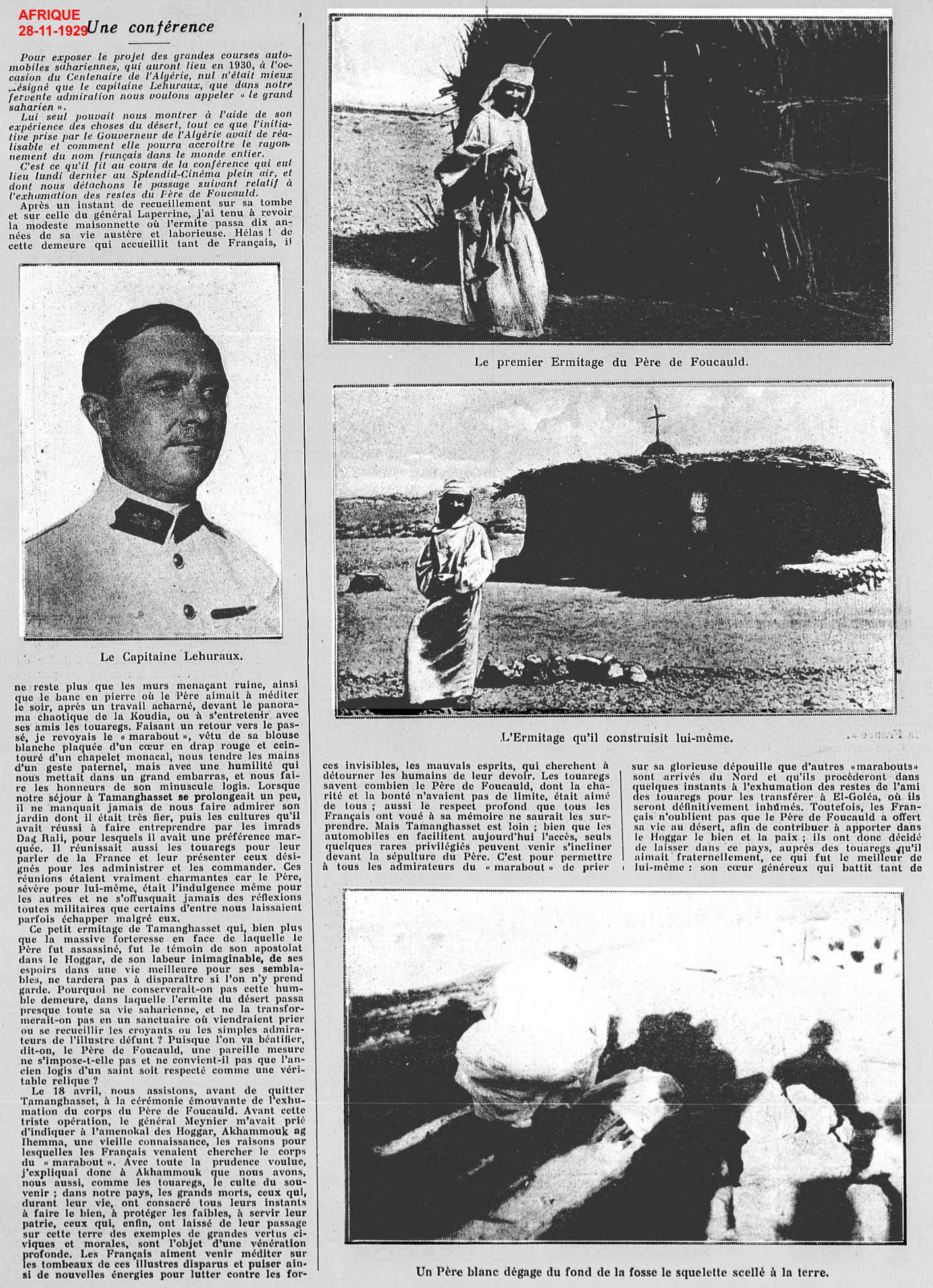

Après un instant de recueillement sur sa tombe et sur celle du

général Lapérrine, j'ai tenu à revoir la

modeste maisonnette où l'ermite passa dix années de sa

vie austère et laborieuse. Hélas ! de cette demeure qui

accueillit tant de Français, il ne reste plus que les murs menaçant

ruine, ainsi que le banc en pierre où le Père aimait à

méditer le soir, après un travail acharné, devant

le panorama chaotique de la Koudia, ou à s'entretenir avec ses

amis les touaregs. Faisant un retour vers le passé, je revoyais

le " marabout ", vêtu de sa blouse blanche plaquée

d'un cœur en drap rouge et ceinturé d'un chapelet monacal,

nous tendre les mains d'un geste paternel, mais avec une humilité

qui nous mettait dans un grand embarras, et nous faire les honneurs

de son minuscule logis. Lorsque notre séjour à Tamanghasset

se prolongeait un peu, il ne manquait jamais de nous faire admirer son

jardin dont il était très fier, puis les cultures qu'il

avait réussi à faire entreprendre par les imrads Dag Rali,

pour lesquels il avait une préférence marquée.

Il réunissait aussi les touaregs pour leur parler de la France

et leur présenter ceux désignés pour les administrer

et les commander. Ces réunions étaient vraiment charmantes

car le Père, sévère pour lui-même, était

l'indulgence même pour les autres et ne s'offusquait jamais des

réflexions toutes militaires que certains d'entre nous laissaient

parfois échapper malgré eux.

Ce petit ermitage de Tamanghasset qui, bien plus que la massive forteresse

en face de laquelle le Père fut assassiné, fut le témoin

de son apostolat dans le Hoggar, de son labeur inimaginable, de ses

espoirs dans une vie meilleure pour ses semblables, ne tardera pas à

disparaître si l'on n'y prend garde. Pourquoi ne conserverait-on

pas cette humble demeure, dans laquelle l'ermite du désert passa

presque toute sa vie saharienne, et ne la transformerait-on pas en un

sanctuaire où viendraient prier ou se recueillir les croyants

ou les simples admirateurs de l'illustre défunt ? Puisque l'on

va béatifier, dit-on, le Père de Foucauld, une pareille

mesure ne s'impose-t-elle pas et ne convient-il pas que l'ancien logis

d'un saint soit respecté comme une véritable relique ?

Le 18 avril, nous assistons, avant de quitter Tamanghasset, à

la cérémonie émouvante de l'exhumation du corps

du Père de Foucauld. Avant cette triste opération, le

général Meynier m'avait prié d'indiquer à

l'amenokal des Hoggar, Akhammouk ag Ihemma, une vieille connaissance,

les raisons pour lesquelles les Français venaient chercher le

corps du " marabout ". Avec toute la prudence voulue, j'expliquai

donc à Akhammouk que nous avons, nous aussi, comme les touaregs,

le culte du souvenir ; dans notre pays, les grands morts, ceux qui,

durant leur vie, ont consacré tous leurs instants à faire

le bien, à protéger les faibles, à servir leur

patrie, ceux qui, enfin, ont laissé de leur passage sur cette

terre des exemples de grandes vertus civiques et morales, sont l'objet

d'une vénération profonde. Les Français aiment

venir méditer sur les tombeaux de ces illustres disparus et puiser

ainsi de nouvelles énergies pour lutter contre les forces invisibles,

les mauvais esprits, qui cherchent à détourner les humains

de leur devoir. Les touaregs savent combien le Père de Foucauld,

dont la charité et la bonté n'avaient pas de limite, était

aimé de tous ; aussi le respect profond que tous les Français

ont voué à sa mémoire ne saurait les surprendre.

Mais Tamanghasset est loin ; bien que les automobiles en facilitent

aujourd'hui l'accès, seuls quelques rares privilégiés

peuvent venir s'incliner devant la sépulture du Père.

C'est pour permettre à tous les admirateurs du " marabout

" de prier sur sa glorieuse dépouille que d'autres "

marabouts " sont arrivés du Nord et qu'ils procéderont

dans quelques instants à l'exhumation des restes de l'ami des

touaregs pour les transférer à El-Goléa, où

ils seront définitivement inhumés. Toutefois, les Français

n'oublient pas que le Père de Foucauld a offert sa vie au désert,

afin de contribuer à apporter dans le Hoggar le bien et la paix

; ils ont donc décidé de laisser dans ce pays, auprès

des touaregs qu'il aimait fraternellement, ce qui fut le meilleur de

lui-même : son cœur généreux qui battit tant

de fois si puissamment pour l'amour de tous, pour la réalisation

d'un idéal et la gloire de sa patrie.

Je dois à la vérité de dire que l'émotion

qui m'étreignait en prononçant ces paroles et que partageaient

ceux qui m'écoutaient, ne parut pas se communiquer à l'amenonkal

qui, sans un mot, leva simplement les mains, dans un geste pouvant signifier

: " Faites ce que bon vous semble " et qui se rendit ensuite

au thé qui lui était offert en causant gaiement avec ses

familiers. Mais peut-on connaître les véritables sentiments

de ces primitifs que les plus grandes douleurs laissent impassibles

et dont les impressions intimes, jalousement gardées au fond

d'eux-mêmes, ne sauraient même pas être surprises

sur leur visage presque entièrement caché par le litham

? Je crois que l'événement a trouvé Akhammouk tout

à fait indifférent ; mais j'ai aussi la conviction que

son prédécesseur immédiat Moussa ag Amastane, qui

fut un grand ami du général Lapérrine et du Père

de Foucauld, plus " civilisé " que Akhammouk, à

l'intelligence plus vaste et plus prompte, aurait été

fortement ému lors de la cérémonie d'exhumation.

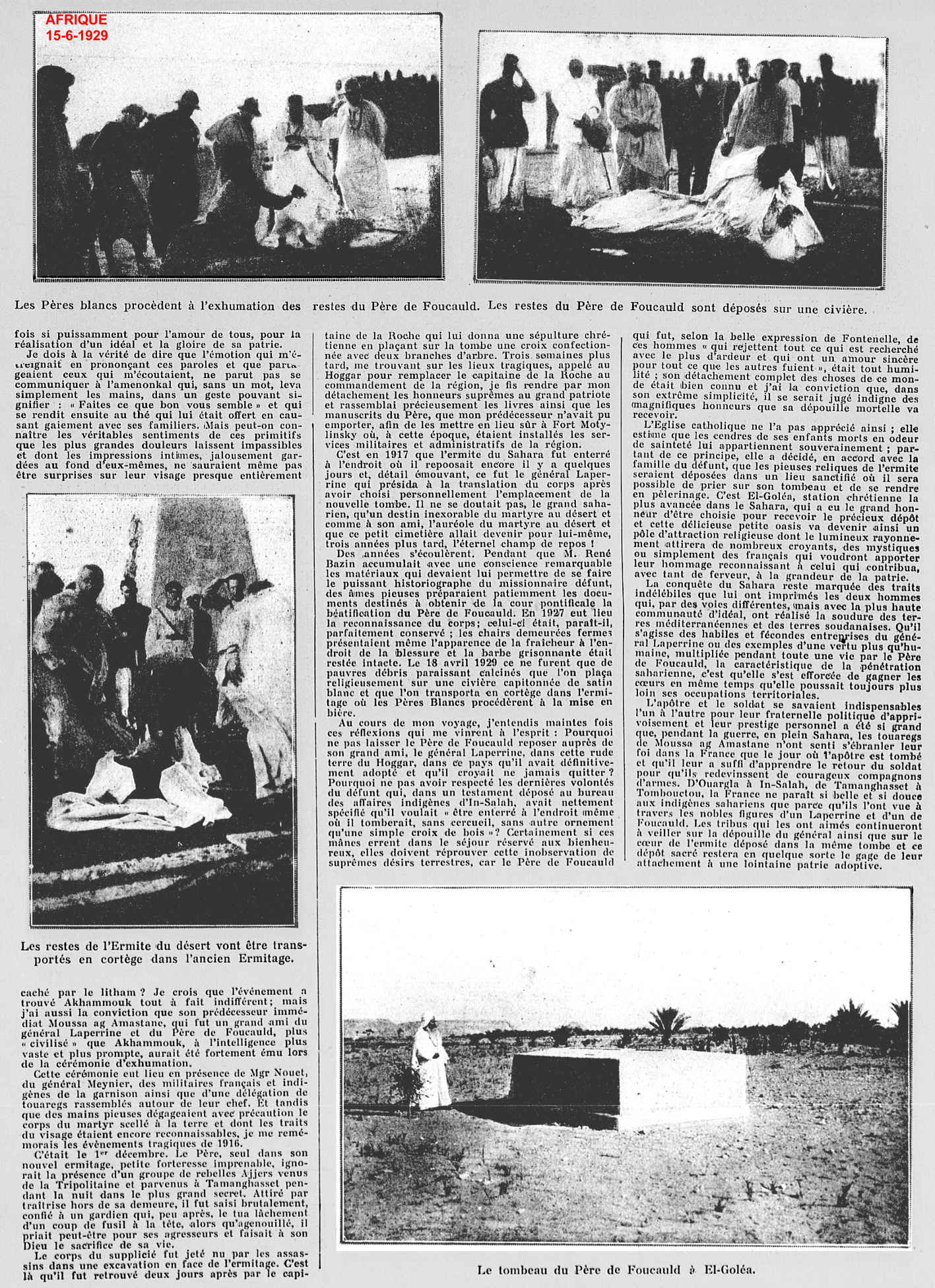

Cette cérémonie eut lieu en présence de Mgr Nouet,

du général Meynier, des militaires français et

indigènes de la garnison ainsi que d'une délégation

de touaregs rassemblés autour de leur chef. Et tandis que des

mains pieuses dégageaient avec précaution le corps du

martyr scellé à la terre et dont les traits du visage

étaient encore reconnaissables, je me remémorais les événements

tragiques de 1916.

C'était le 1er décembre. Le Père, seul dans son

nouvel ermitage, petite forteresse imprenable, ignorait la présence

d'un groupe de rebelles Ajjers venus de la Tripolitaine et parvenus

à Tamanghasset pendant la nuit dans le plus grand secret, Attiré

par traîtrise hors de sa demeure, il fut saisi brutalement, confié

à un gardien qui, peu après, le tua lâchement d'un

coup de fusil à la tète, alors qu'agenouillé, il

priait peut-être pour ses agresseurs et faisait à son Dieu

le sacrifice de sa vie.

Le corps du supplicié fut jeté nu par les assassins dans

une excavation en face de l'ermitage. C'est la qu'il fut retrouvé

deux jours après par le capitaine de la Roche qui lui donna une

sépulture chrétienne en plaçant sur la tombe une

croix confectionnée avec deux branches d'arbre. Trois semaines

plus tard, me trouvant sur les lieux tragiques, appelé au Hoggar

pour remplacer le capitaine de la Roche au commandement de la région,

je fis rendre par mon détachement les honneurs suprêmes

au grand patriote et rassemblai précieusement les livres ainsi

que les manuscrits du Père, que mon prédécesseur

n'avait pu emporter, afin de les mettre en lieu sûr à Fort

Motylinsky où, à cette époque, étaient installés

les services militaires et administratifs de la région.

C'est en 1917 que l'ermite du Sahara fut enterré à l'endroit

où il reposait encore il y a quelques jours et, détail

émouvant, ce fut le général Lapérrine qui

présida à la translation du corps après avoir choisi

personnellement l'emplacement de la nouvelle tombe. Il ne se doutait

pas, le grand saharien, qu'un destin inexorable du martyre au désert

et comme à son ami, l'auréole du martyre au désert

et que ce petit cimetière allait devenir pour lui-même,

trois années plus tard, l'éternel champ de repos !

Des années s'écoulèrent. Pendant que M. René

Bazin accumulait avec une conscience remarquable les matériaux

qui devaient lui permettre de se faire le puissant historiographe du

missionnaire défunt, des âmes pieuses préparaient

patiemment les documents destinés à obtenir de la cour

pontificale la béatification du Père de Foucauld. En 1927

eut lieu la reconnaissance du corps ; celui-ci était, parait-il,

parfaitement conservé ; les chairs demeurées fermer présentaient

même l'apparence de la fraîcheur à l'endroit de la

blessure et la barbe grisonnante était restée intacte.

Le 18 avril 1929 ce ne furent que de pauvres débris paraissant

calcinés que l'on plaça religieusement sur une civière

capitonnée de satin blanc et que l'on transporta en cortège

dans l'ermitage où les Pères Blancs procédèrent

à la mise en bière.

Au cours de mon voyage, j'entendis maintes fois ces réflexions

qui me vinrent à l'esprit : Pourquoi ne pas laisser le Père

de Foucauld reposer auprès de son grand ami, le général

Lapérrine, dans cette rude terre du Hoggar, dans ce pays qu'il

avait définitivement adopté et qu'il croyait ne jamais

quitter ? Pourquoi ne pas avoir respecté les dernières

volontés du défunt qui, dans un testament déposé

au bureau des affaires indigènes d'In-Salah, avait nettement

spécifié qu'il voulait " être enterré

à l'endroit même où il tomberait, sans cercueil,

sans autre ornement qu'une simple croix de bois " ? Certainement

si ces mânes errent dans le séjour réservé

aux bienheureux, elles doivent réprouver cette inobservation

de suprêmes désirs terrestres, car le Père de Foucauld

qui fut, selon la belle expression de Fontenelle, de ces hommes "

qui rejettent tout ce qui est recherché avec le plus d'ardeur

et qui ont un amour sincère pour tout ce que les autres fuient

", était tout humilité ; son détachement complet

des choses de ce monde était bien connu et j'ai la conviction

que, dans son extrême simplicité, il se serait jugé

indigne des magnifiques honneurs que sa dépouille mortelle va

recevoir.

L'Église catholique ne l'a pas apprécié ainsi ;

elle estime que les cendres de ses enfants morts en odeur de sainteté

lui appartiennent souverainement ; partant de ce principe, elle a décidé,

en accord avec la famille du défunt, que les pieuses reliques

de l'ermite seraient déposées dans un lieu sanctifié

où il sera possible de prier sur son tombeau et de se rendre

en pèlerinage. C'est El-Goléa, station chrétienne

la plus avancée dans le Sahara, qui a eu le grand honneur d'être

choisie pour recevoir le précieux dépôt et cette

délicieuse petite oasis va devenir ainsi un pôle d'attraction

religieuse dont le lumineux rayonnement attirera de nombreux croyants,

des mystiques ou simplement des français qui voudront apporter

leur hommage reconnaissant à celui qui contribua, avec tant de

ferveur, à la grandeur de la patrie.

La conquête du Sahara reste marquée des traits indélébiles

que lui ont imprimés les deux hommes qui, par des voies différentes,

mais avec la plus haute communauté d'idéal, ont réalisé

la soudure des terres méditerranéennes et des terres soudanaises.

Qu'il s'agisse des habiles et fécondes entremises du général

Lapérrine ou des exemples d'une vertu plus qu'humaine, multipliée

pendant toute une vie par le Père de Foucauld, la caractéristique

de la pénétration saharienne, c'est qu'elle s'est efforcée

de gagner les cœurs en même temps qu'elle poussait toujours

plus loin ses occupations territoriales.

L'apôtre et le soldat se savaient indispensables l'un à

l'autre pour leur fraternelle politique d'apprivoisement et leur prestige

personnel a été si grand que, pendant la guerre, en plein

Sahara, les touaregs de Moussa ag Amastane n'ont senti s'ébranler

leur foi dans la France que le jour où l'apôtre est tombé

et qu'il leur a suffi d'apprendre le retour du soldat pour qu'ils redevinssent

de courageux compagnons d'armes. D'Ouargla à In-Salah, de Tamanghasset

à Tombouctou, la France ne paraît si belle et si douce

aux indigènes sahariens que parce qu'ils l'ont vue à travers

les nobles figures d'un Lapérrine et d'un de Foucauld. Les tribus

qui les ont aimés continueront à veiller sur la dépouille

du général ainsi que sur le cœur de l'ermite déposé

dans la même tombe et ce dépôt sacré restera

en quelque sorte le gage de leur attachement à une lointaine

patrie adoptive.