Chalutiers d'Alger

Edgar Scotti, Joseph Palomba

En Algérie, le départ en pêche

se réduisait à un banal appareillage effectué de

nuit, depuis un port ou une crique, souvent sous le vent d'une mer glacée.

Par contre, le retour d'une modeste " pastéra ", d'un

palangrier trapu ou d'un chalutier avec ses lourds filets pendus au mât

arrière, était un spectacle. Le mythe de la pêche

miraculeuse toujours vivace, reste chargé de symboles bibliques.

Pour nos esprits de latins, la pêche se pare toujours un peu d'un

prestige religieux.

Après une longue journée de chalutage, par fonds de plus

de 200 m sur une zone à l'ouest allant du Chenoua au Cap Caxine,

la dernière calée mise à bord, les panneaux bien

arrimés, filets bien amarrés au mât, rivalisant de

vitesse, les chalutiers se hâtaient vers le port, passant devant

la colline de Notre-Dame d'Afrique, escortés de nuées de

mouettes affamées, poussant leurs cris aigus, vire-voltant, plongeant

sur le moindre déchet évacué par les sabords, sous

la pression des manches à eau. Le " Kassour " et la longue

jetée Nord doublés, les bateaux franchissaient la passe

se dirigeant vers le môle de pêche du quai Jérôme

Tarting. Ces arrivées étaient toujours un beau spectacle.

Spectacle qui enchantait les nombreux Algérois se pressant sur

le boulevard dominant la Pêcherie ainsi que la foule de curieux

et de professionnels qui attendaient sur le quai. Car les chalutiers étaient

aimés des Algérois. Et comme l'écrit Jean

Brune: " Et tous regardent rentrer les chalutiers qui

dansent dans les vagues hargneuses des crépuscules d'hiver, parce

que le chalutier représente toujours pour ces Latins, qui naissent

avec les cheveux teintés par l'iode et les lèvres déjà

salées, le fabuleux bateau des pêches miraculeuses! ".

Dès l'accostage, aussières engagées sur les bollards,

les commis et les portefaix du mandataire arrivaient avec des longs charretons

sans ridelles, à roues ferrées pour procéder au déchargement

du produit de la pêche, sous le regard de l'armateur ou de son représentant,

toujours présent. Bien rangés contre le plat-bord, les casiers

de poissons passaient de bras en bras, saisis et empilés avec précaution

sur les charretons. Alors, sous les yeux admiratifs des curieux, défile

toute la variété des poissons de " chez nous ".

D'abord, parfaitement trié, impeccablement présenté,

bien acabé " par catégories, le poisson " noble

": rougets, barbets, ouïes frémissantes; dorades, pageots,

marbrés, loups étincelants, soles et turbots, gros merlans

aux reflets brillants, rascasses, vives appelées aussi araignées

de mer, grondins majestueux, tous poissons rois d'une bonne bouillabaisse;

baudroie à large gueule, que les pêcheurs espagnols désignent

du nom de " bocca dé rappa " suivie de poissons de catégories

différentes comme les sépias ou seiches et les petits supions

si délicieux cuisinés avec leur encre, les raies de toutes

sortes, les gros poulpes, encore vivants qui tentent de s'échapper

du casier, l'émissole (Émissole:

petit squale appelé aussi " chien de mer ".)

royal et ses petits, catarelles ou roussettes, puis la " mouraille

", le vrac: maquereaux, galinettes, sars, saourels, saupes ou tchelbas,

bogues, bazouks, murènes, congres et bien d'autres. Certains jours

s'ajoutent sur le haut de la pile, les casiers de " grosses pièces

": ombrines aux riches écailles, mérous ou mérots,

ventrus teintés d'arc-en-ciel et de belles langoustes, antennes

dressées ! Mais par-dessus tout, les grosses crevettes rouges pêchées

au large de Castiglione, ainsi que les crevettes blanches si recherchées

le samedi par les amateurs de pêche à la ligne. Belles crevettes

rouges de nos grands fonds, de taille et de teintes différentes

selon leur provenance : Alger, Oran, Mostaganem, Arzew, Bougie ou Philippeville,

(désignées peut-être à tort sous le nom de

" gambas " à ne pas confondre avec la " caramote

" ou " matsagoune " (

Matsagoure: grosse crevette rouge. Nom scientifique: penaeus caraniote.)

des Bônois et Philippevillois). Sachons aussi que " acaber

" le poisson dans un casier est tout un art. Dérivé

italien du mot acabi ou du patois napolitain cabe, qui veut dire tête,

il reste l'affaire de spécialiste et chaque chalutier avait le

sien. Cela consiste à mettre côte à côte des

poissons de même taille et de même espèce, les têtes

dans le même sens, afin de présenter un assortiment que la

ménagère retrouvera le lendemain sur les étals des

marchés de la ville.

Ce déchargement terminé, la foule plus dense et toujours

curieuse se déplaçait d'un chalutier à l'autre pour

assister au même cérémonial. Allant du Venus II

au Marsouin, du Marie-Antoinette au Saint-Michel,

du Saint-Louis au Medus II, du Madone de-Pompeï

II au Saint-Zacharie et du Jupiter au Berthe-Valérie,

ces deux derniers bateaux encore propulsés par une machine à

vapeur en 1947. Peu après, la flottille des chalutiers du port

d'Alger s'enrichira du Sainte-Salsa et du Ville-de-Nemours,

tous deux construits en métropole, le premier à Arles (Bouches-du-

Rhône), le second dans un chantier varois. À ce propos, concernant

le chiffre II qui suit le nom de certains des chalutiers, il faut savoir

qu'ils furent construits à titre d'indemnisation d'un bateau réquisitionné

en 1939 par la Marine nationale et coulé au cours de la guerre

1939-1945.

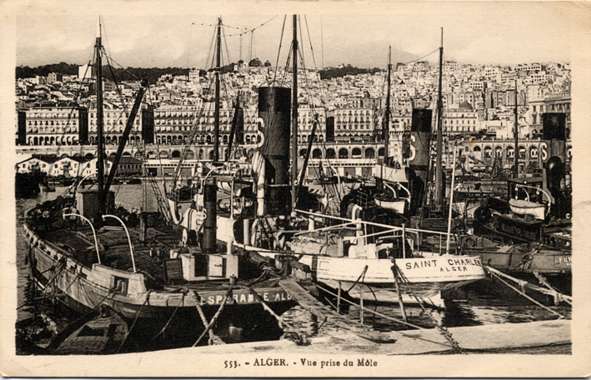

Le môle de pêche

Collection B.Venis |

Le déchargement des chalutiers terminé,

les charretons grinçants sous le poids des casiers, ayant rejoint

l'intérieur de la Halle aux poissons, les pleins d'eau et de glace

en poudre faits avec parfois l'échange d'un filet, le patron de

pêche mettait en panne le moteur, qui s'arrêtait dans un dernier

soubresaut, marquant la fin d'une longue journée commencée

dès trois heures du matin. Les membres de l'équipage libérés,

enjambaient alors le bordage avec leur couffin contenant la gamelle vide

du repas pris à la hâte, entre deux calées, et la

part de poisson obtenue chaque jour selon l'importance de la pêche.

Par les escaliers

de l'ancienne Pêcherie, ils rejoignaient le domicile

familial situé principalement, depuis la démolition du quartier

de la Marine, à la " Consolation ", aux "

Trois-Horloges " ou aux " Messageries ", à Bab-el-Oued.

Après 1945, aussi difficle qu'il soit, le métier de marin

à bord d'un chalutier n'avait rien de comparable avec celui que

connurent " nos anciens " quelques années auparavant.

Pour eux, après la navigation à voile, au temps de la machine

à vapeur, il fallait prendre son tour au ponton du service des

eaux pour l'indispensable plein de la chaudière et, un jour sur

deux, procéder au chargement du charbon, briquettes ou " cardiff

" à partir d'un chaland amarré le long de la jetée

Pierre Émile Watier. Or, ils étaient vingt chalutiers à

pratiquer la pêche " aux boeufs " (Pêche

aux boeufs: pêche avec un filet tiré entre deux chalutiers

naviguant parallèlement.) en ce temps-là à

Alger. Alors, jugez de la contrainte ! Heureusement que par la suite,

avec la généralisation du moteur " diesel " sur

les bateaux et l'utilisation du fuel, combustible admis aux droits réduits,

directement distribué sur le quai par des camions citernes, de

même que la réglementation de l'heure de sortie de nuit,

une amélioration sensible au dur labeur du métier des marins

pêcheurs était apportée. Toutefois, nous devons signaler

que le chalutier représentait pour les marins pêcheurs du

port d'Alger le " haut de gamme " de la corporation. Il était

difficile d'obtenir un embarquement sur ces bateaux, particulièrement

sur ceux dont les armements étaient solides et les maîtres

de pêche de grande notoriété. Dans ce métier,

le marin de chalutier était considéré comme un "

fonctionnaire " par ses pairs. Il avait un emploi stable et était

assuré d'une rémunération " au mois ":

un salaire mensuel de base défini par contrat inscrit sur le rôle

d'équipage, accompagné du droit à une part journalière

de poissons, variable selon la pêche du jour. Cette part de poissons

deviendra un revenu substantiel quand l'usage de la vente au couffin "

s'étendra le soir, du môle de pêche au marché

des Trois- Horloges à Bab-el-Oued ! À Alger, en ces fins

de journées, s'exhalait du môle Jérôme Tarting,

l'inoubliable confusion des effluves de la brise marine et du poisson

frais. C'est à ce moment qu'intervenait, connu de tous les habitués

du port, " Mimi ", coiffé de sa casquette de marin. Cet

ancien inscrit maritime, invalide civil, victime d'un accident de travail,

rachetait la part des pêcheurs et la cédait, aussitôt

après dans d'excellentes conditions, aux amateurs de petits pageots,

rougets, sardines. Les mères de famille trouvaient des anchois

frais pour le bocal familial, des araignées pour la bouillabaisse,

le " caldero " ou " l'aqua bassa ", des gambas pour

le repas du soir. Les pêcheurs du dimanche achetaient leurs crevettes

grises pour leur partie de pêche derrière la jetée

Butavant. Les Algéroises appréciaient les belles sardines

étincelantes de fraîcheur pour une recette de beignets dont

elles détenaient jalousement le secret. Pour un de nos francs 1960,

il était possible d'acquérir la nacre d'un gros brachiopo

de marin à coquille bivalve: le triton à bosses, appelé

" toffe " par le pêcheur napolitain. Les achats de cette

clientèle étant faits, Mimi s'en allait aussitôt après

aux " Trois- Horloges " où il était attendu des

connaisseurs, amateurs de petits sépias, rougets, sardines ou allaches

dont le fumet s'étalait dans le quartier et autour des cafés

et des restaurants. Alors, la tête pleine de souvenirs, habitués,

spectateurs et pêcheurs éblouis par la vue de tous ces poissons

et satisfaits de la qualité de leurs achats rejoignaient par l'ascenseur

ou les escaliers de la Pêcherie, les boulevards de la République

et Anatole-France.

Depuis le môle Jérôme Tarting, tout au long des escaliers

de la Pêcherie, sur le boulevard de la République, l'odeur

iodée de la brise vespérale se mêlait successivement

à celles du poisson, du fuel et de l'anisette servie à la

terrasse des cafés de Bordeaux et de la Bouse, situés sur

la place du Gouvernement.

C'était un retour de pêche des

chalutiers, un soir de semaine de l'année 1947 dans le port d'Alger.