Jean Brune avait refusé les facilités d'un quotidien sans histoires, celui qui, au-dessus des épaules, laisse la trace du collier. L'Algérie pesait sur son esprit blessé de tout le poids de sa dépouille martyrisée. Il en vivait la privation jusque dans ses silences, prêt à revivre les rites dionysiaques dès qu'il se retrouvait en présence de quelques "frères" d'Alger, d'Oran, de Bône ou d'ailleurs, gens des villes ou gens du bled, pétris de la même terre, enfants de la même Méditerranée.

C'est ce qui se passa sur les Terres Australes où, par effet d'aimant, s'était reconstituée la cellule d'amis qui, sous des noms différents, l'avaient toujours accompagné, tout au long de son existence faite d'errances, depuis les nombreux déplacements de villes en villages, dans sa petite enfance et prime jeunesse, à la suite de sa famille, jusqu'à l'Errance absolue, qui commença en fin 1900, avec son départ d'Alger, sous les foudres répressives que l'on sait, et qui devait le mener de ville en ville, à travers l'Europe, jusqu'à ce que, vers 1967, il s'essaie à une implantation dans l'Hexagone, qui débouchera sur un échec, le conduisant à partir aux Antipodes... Etrange ballet de proscrit volontaire tout autant que fugitif, de dénonciateur des turpitudes d'une Métropole indigne, des lâchetés de concitoyens ingrats et -déjà-décérébrés, avachis, incapables d'accéder aux hautes ferveurs qui donnaient toute sa noblesse au grand rêve d'Empire, qui était tout sauf une construction avilissante.

Il faut le savoir, il faut le dire, Jean Brune, l'Homme de l'Algérie Française, qui, dans sa jeunesse algéroise, avait activement milité au sein des "Camelots du Roi", connaissait, aimait l'Homme Algérien tout autant que Camus, l'Engagé à gauche. On peut même avancer, sans esprit de polémique, que Brune, élevé dans le bled, notamment en Kabylie, arabisant berbérisant, connaissait l'âme indigène mieux que Camus, qui fut son condisciple au lycée Bugeaud (ils n'avaient qu'un an de différence), et avec qui il entretint jusqu'au bout des relations d'amitié personnelle, dont malheureusement nous n'avons pas pour le moment de trace écrite suffisante pour éclairer ce qu'il faut bien qualifier de "mystère Camus" en ce qui concerne l'Algérie Française. On évoquera seulement l'émouvant témoignage de notre ami Georges Laffly, qui aperçut Camus et Brune, incognito, bien sûr, dans un café algérois au bas des Facs, au mois d'octobre 1959 (oui, en fin 1959 !). Que se dirent les deux hommes pendant les deux heures qu'ils passèrent ensemble, à un moment ou Camus terminait le manuscrit de son "Premier Homme", que l'on retrouverait bientôt, hélas, contre son corps sans vie, dans la voiture de Gallimard ? Brune, lui, était sur son premier ouvrage romanesque "Cette Haine qui ressemble à l'amour, dont on a pu dire qu'il constitue une sorte " d'Au tant en emporte le Vent " de l'Algérie Française...

Aujourd'hui,

c'est à un autre universitaire, allemand lui, pas Pieds-Noirs,

que l'on doit de trouver à nouveau disponible cet ouvrage, qui

devrait figurer dans les programmes classiques, si nous n'étions

pas à la fois sous le règne du gauchisme, pensée

unique, et de la destruction du Beau. Et on lui doit également

l'édition de textes jusqu'alors inconnus, car jamais publiés,

tels la pièce de théâtre "Les Mutins"...

méditation scénique très forte, sur le thème

de la révolte des Fidèles, inspirée du Putsch d'Alger,

et doublée d'une méditation mystique très surprenante

chez Brune...

Cela dit, les Amitiés "pieds-noirs"

de Brune l'emportent en qualité sur la profondeur de l'oubli de

certains. Elles l'accompagnèrent jusqu'à Nouméa,

puissantes, chaleureuses, telle, entre autres, celle de Pierre Jean Vaillard,

un des derniers à avoir vu Jean Brune, quelques jours à

peine avant sa mort. A vrai dire, en choisissant la Nouvelle Calédonie,

Jean Brune, qui obéissait certes à des impératifs

de survie financière, après d'éprouvants déboires

en Métropole, était loin d'être mécontent de

mettre entre lui et l'ingrat hexagone la barrière des Antipodes.

Il lui importait peu d'être méconnu de gens qu'il n'estimait

guère. Mais, les vrais Amis, les Fidèles, surent surmonter

l'obstacle des milliers de kilomètres. On en retrouve les témoignages

dans l'ouvrage de Francine Dessaigne "Jean Brune, Français

d'Algérie". On n'oubliera pas le rôle et l'action inlassables

de Madame et Monsieur Sapin-Lignières, et de beaucoup d'autres,

qu'il est impossible de citer ici... Mention doit quand même être

faite des réalisations du Cercle Algérianiste, et ce, dès

sa création, en 1973, au moment même de la disparition de

Brune. De nombreux articles ont été publiés par la

revue "l'Algérianiste", et fin avril 1998, un Colloque

s'est tenu à Paris, consacré à Jean Brune...

La convergence de ces actions, la

permanence des sentiments, l'intérêt nouveau manifesté

par de nombreuses personnes, tout cela nous fait entrevoir pour jean Brune

la fin prochaine de cet injuste "Purgatoire" littéraire

d'où l'on a pu craindre qu'il ne sortirait jamais... Dans cette

Nouvelle Calédonie aimée repose un des nôtres, qui

fut l'exemple vivant de l'Homme d'Algérie, à la fois enraciné

et universel, tant il est vrai qu'à la différence du Mondialisme,

l'Universel n'est nullement en contradiction avec l'Enracinement. Que

de cette Terre des Antipodes monte encore longtemps, et toujours plus

haut, la Flamme de l'esprit artistique et de la générosité

intelligente de jean Brune.

Pierre Dimech

J'ai eu la chance de connaitre Jean Brune quand il est

arrivé en Nouvelle-Calédonie , aprés l'amnistie de

1968. J'étais alors Président de l'Amicale des PN et il

a été l'invité d'honneur à toutes les manifestations

que nous organisions .

J'ai passé en sa compagnie des soirées mémorables

ou nous ses amis , nous l'écoutions nous raconter sa vie ,ses combats,

son histoire et l'Histoire,sa passion pour l'Espagne et le Portugal et

bien sur l'Algérie qui transparait dans nombre de ses oeuvres .

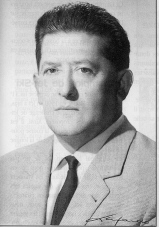

C'était un conteur né , de petite taille, rablé comme

un taureau de corrida dont il etait un aficionado .Toujours debout , il

parlait jusqu'au petit matin,en marchant de long en large ,accompagnant

l'élan de ses narrations de grands mouvements de bras,comme un

toréador au milieu de l'aréne. Et l'on voyait au gré

de son récit,porté par une voix de rocaille façonnée

par le whisky et les cigarettes des mille et une nuits de bouclage, se

matérialiser les sons et les couleurs, s'insinuer la nostalgie

et la poésie et s'épanouir l'espoir, quand même et

malgré tout, en la vie .

Sa force d'expression et son talent oratoire parvenaient à gommer

la laideur puissante de son visage terriblement buriné par une

maladie de peau qui lui causait de grands tourments physiques.

A son arrivée à Nouméa ,il avait créé

une section de la Sépia nationale pour la zone Asie Pacifique qui

porte son nom depuis sa disparition . Tous les 1° novembre , nous

nous réunissons autour de sa tombe , dans le petit cimétiére

de Paita ,ville située à 30km de Nouméa, pour nous

recuellir et honorer sa mémoire .

Mes amis me font l'honneur , depuis de nombreuses années ,de dire

en cette circonstance,les mots du coeur.

Merci de me permettre de faire partager à ceux qui l'ont moins

connu , l'émotion de ces souvenirs

Pierre Maresca