Les ports secondaires

Les petits ports secondaires

du département d'Oran

NEMOURS

Le port des confins algéro-marocains

La création de la ville de Nemours

remonte à 1847, trois ans après l'installation à

cet endroit d'un poste militaire, lors de la campagne contre Abd el Kader.

Sous la domination turque, des forbans avaient installé leur repaire

sur le plateau de Taount dominant la ville actuelle, d'où le nom

de Djemaa Ghazaouat (la réunion des pirates) donné à

cette ancienne agglomération.

Jusqu'à la conquête de l'Est marocain par Lyautey en 1907-1908,

Nemours était le débouché maritime d'un arrière-pays

peu étendu ; aussi les ouvrages portuaires ne consistaient-ils

qu'en un débarcadère et en deux éléments de

quais au pied des falaises Est et Ouest.

Situé à 5o km. environ à l'Est de la limite algéromarocaine,

dans une anse ouverte au Nord-Nord-Ouest, laissant à désirer

du point de vue nautique, le port dut son importance première à

la pacification du Maroc Oriental. Sa construction fut décidée

dés 1910. Le programme des travaux, approuvé le 15 mars

1912, fut réalisé dans la période 1912-1950.

Pour faire face à un accroissement de trafic, des travaux complémentaires,

consistant en la construction des trois môles équipant le

bassin et du prolongement du brise-lames, furent exécutés

de 1931 à 1938.

Le port actuel est compris entre l'embouchure de l'Oued Ghazouanah à

l'Ouest et le cap formant l'extrémité nord du plateau de

Taount. Son unique bassin de. 12 ha. 5 de plan d'eau, dont onze dragués

à -9 m. et le reste à -5, est protégé par

deux digues à talus convergentes : la jetée Ouest de 305

m. de longueur, le long de laquelle est accolé le môle aux

minerais, et la jetée Nord de 410 m. de longueur. La passe d'entrée

de 100 m. de largeur, offrant des fonds de 12 m., est ouverte au Nord-

Ouest et abritée par un brise-lames de 620 m. de longueur.

Les quais ont une longueur totale de 1.200 m., dont 1.000 offrent aux

navires une profondeur de 9 m. La surface des terre-pleins est de 12 ha.

Le môle aux minerais est doté d'une grue électrique

sur portique de 12 tonnes, d'une grue à vapeur de 2 tonnes, d'un

cabestan électrique et d'une fosse de chargement. Sur le môle

central, le commerce dispose d'un cabestan électrique et de deux

fosses de chargement et sur le môle Est de deux grues électriques

sur portique de 3 tonnes et d'une fosse de chargement. 8o m. de tapis

roulants desservent les fosses. En outre, dans la petite darse existe

une grue à main de 5 tonnes.

Le réseau des voies ferrées de quais a une longueur de 5

km.

Le port est depuis 1936 l'extrémité du chemin de fer à

voie normale qui rejoint à Zoudj-el-Beghal, à proximité

de Marnia, la grande rocade ferrée Tunis-Alger-OranTlemcen-Oudjda-Casablanca.

Il est ainsi relié à Oudjda, distant de 70 km., qui est

la future plaque tournante du Méditerranée-Niger et de la

rocade Nord-africaine. Il sera ainsi avec Oran l'une des deux têtes

de lignes du Méditerranée-Niger ; les deux ports de Nemours

et d'Oran sont en effet situés respectivement à 70 et 88

km. d'Oudjda, à 673 et 69 milles de Sète et à 676

et 602 milles de Marseille. Nemours sera ainsi le port de la Méditerranée

le plus rapproché du Soudan. Il est donc appelé à

faire face dans l'avenirà un important trafic qui le classera parmi

les grands ports algériens.

Pour l'instant, c'est le port algéro-marocain tirant son activité

principale de l'exportation des minerais que lui apporte la ligne à

voie normale Oudjda-Bou-Arfa, prolongée sur 100 km. depuis décembre

1941 jusqu'aux gisements de charbons de Kenadsa par l'Administration du

Méditerranée-Niger : houille de Kenadsa, anthracite de Djerada,

manganèse de Bou-Arfa et plomb.

Le port est aussi le lieu de transit des alfas et des produits agricoles

du Maroc Oriental et de la plaine de Manda. Cette dernière est

en cours d'aménagement hydraulique au moyen des eaux du barrage

des BeniBandel sur le cours supérieur de la Tafna.

En 1938, le trafic (entrées et sorties réunies) a été

de 288.500 tonnes de marchandises dont 94.800 tonnes de charbons, 46.300

tonnes de manganèse et 39.900 tonnes d'alfa ; le tonnage de jauge

des navires a été de 827.700 tonneaux.

Les terre-pleins et l'outillage ont été concédés

le 9 décembre 1941 à la Chambre de Commerce d'Oran.

La Commission Consultative et la Commission d'enquête du Port comprennent

à égalité des membres algériens et des membres

marocains.

Des travaux d'extension du port vers l'Ouest, avec déviation du

cours inférieur de l'Oued Gazouanah pour éloigner le débit

solide de cette rivière de la nouvelle passe d'entrée projetée

à l'extrémité Nord-Est du brise-lames actuel, sont

actuellement à l'étude en vue de doter cet établissement

portuaire des aménagements que va réclamer l'accroissement

rapide de son trafic lorsque la situation internationale sera redevenue

normale.

LE PORT MINIER DE BENI-SAF

A 5 milles environ à l'Est de l'embouchure de la Tafna, le port de Beni-Saf a été construit entièrement aux frais de la Compagnie des Usines de Soumah et de la Tafna (maintenant Compagnie de Mokta el Hadid) qui en avait obtenu la concession en 1876 pour l'exportation du minerai de fer de ses mines situées dans un rayon de 10 km. autour de la ville.

Les travaux ont été effectués

de 1877 à 1889. Le port comprend un seul bassin de forme rectangulaire

et de 17 ha. de superficie ouvert au Nord-est et protégé

au Nord et à l'Ouest par deux jetées à angle droit,

de 937 m. de longueur totale et à l'Est par une jetée de

270 m.

La profondeur du bassin varie de 8 à 9 m., ce qui permet aux navires

de 7.000 tonneaux de venir y charger aux deux appontements aménagés

le long de la jetée Ouest ; l'appontement des minerais construit

en 1921 est desservi par une voie ferrée et par une installation

de chargement d'un débit de 509 tonnes par heure.

Pendant les années 1924 et 1925, la jetée Est a été

élargie vers l'extérieur du port ; des terre-pleins y ont

été aménagés et des hangars construits à

l'usage du commerce local.

La partie Sud-ouest du port, à l'enracinement de la jetée

Est, est affectée aux bateaux de pêche ; des bâtiments

ont été ou sont en cours de construction pour les pêcheurs.

Le port possède aussi une cale sèche.

La longueur des quais est de 55 m., la surface des terre-pleins de 13.000

m. carrés et celle des hangars de 1.885 m. carrés. Les voies

ferrées de 1 m. et o m. 8o ont un développement total de

780 m.

Beni-Saf est avant tout un port minier ; sur 278.400 tonnes embarquées

en 1938, le minerai de fer entrait pour 211.300 tonnes embarquées

sur trente et un navires pour la majeure partie à destination de

l'Angleterre. Cette même année, 566 navires sont entrés

et sortis à Beni-Saf (jauge totale 821.200 tonneaux).

Les importations se sont élevées en 1938 à 20.800

tonnes de marchandises pour le ravitaillement des mines et de la région

de Beni-Saf à Tlemcen desservie par une ligne de chemin de fer.

L'industrie de la pêche y est prospère, le poisson débarqué

en 1938 représentait plus de 21 500 000 francs pour un poids de

4.000 tonnes.

LE PORT D'ARZEW

Arzew est un des meilleurs abris naturels de la côte algérienne protégé au Nord et à l'Ouest par le Djebel Orous et utilisé, avant les Français, par les Romains et par les Turcs.

Rien pourtant ne subsistait comme ouvrage

maritime à l'arrivée du Général Desmichels

en juillet 1833.

Des travaux furent exécutés tout d'abord en 1847 et 1848,

puis de 1868 à 1872, après la construction du chemin de

fer à voie étroite d'Arzew à Saïda pendant les

années de 1890 à 1899, enfin de 1906 à 1912.

Mais l'avant-projet de port fermé ne fut pris en considération

qu'en septembre 1910 et le programme des travaux prévus fut arrêté

par la loi du 12 mars 1931.

Le port actuel est abrité des tempêtes de Nord-est par une

jetée de 325 m. de longueur enracinée à la pointe

du Fort. Sa nappe d'eau, d'une superficie de 76 ha., est fermée

: vers l'Est par une jetée de 400 m. de longueur prolongeant un

grand quai de 320 m. de longueur et de 5o à 4o m. de largeur ;

et vers le Sud par une jetée de 940 m. La passe ouverte vers le

Sud a une largeur de 250 m.

Dans l'unique bassin du port existent deux petits môles utilisés

par les barques de pêche et un môle de 260 m. de longueur

et de 100 m. de largeur.

Les quais ont une longueur totale de t.850 m. dont 700 m. avec profondeur

de plus de 6 m. La surface des terre-pleins est de 3 ha. 1/2.

Le port ne possède aucun outillage public.

Dans l'angle Sud-ouest, à l'enracinement de la jetée Sud,

a été installée la base d'aéronautique navale.

La situation privilégiée d'Arzew, près de l'embouchure

de la Macta, au débouché des riches plaines du Sig et de

I'Habra, les excellentes conditions nautiques de la rade auraient donné

une importance de premier ordre au port si cet établissement avait

été doté de l'eau nécessaire.

Actuellement, l'amélioration de l'alimentation en eau potable de

la ville est à l'étude. Si la reprise du trafic le nécessitait,

il pourrait être fait appel à l'eau des grands barrages voisins

ainsi que l'Administration le fait déjà pour la ville d'Oran

au moyen des eaux du barrage des Beni-Bandel.

Depuis 1932, les exportations par le part d'Arzew ont dépassé

les importations. En 1938, les premières ont atteint 80.600 tonnes

alors que les secondes ne représentaient que 30.400 tonnes, soit

un total de 131.000 tonnes représentant un peu plus de la moitié

du tonnage maximum de 241.800 tonnes atteint en 1930. Le tonnage de jauge

des navires ayant utilisé le port a été de 405.200

tonnes en 1938 contre 931.300, maximum atteint en 1933.

Le port exporte-principalement de l'alfa provenant par la voie ferrée

de Colomb.-Béchar des zones alfatières des hauts plateaux

du Sud Oranais, du crin végétal et du sel extrait des salines

Malétra situées au Sud-Ouest et à proximité

d'Arzew.

Il importe de la houille et du pétrole. Les hydrocarbures provenaient

d'Amérique et de la Mer Noire et étaient stockés

dans les réservoirs des Sociétés pétrolières

au Nord et au Sud-ouest du port d'une contenance de plus de 12.000 tonnes

reliés par pipe-line au grand quai.

Arzew est en même temps un port de pêche dont la flotte est

composée de 96 bateaux, y compris six chalutiers, montés

par près de trois cents marins. En 1937, 1.140 tonnes de poisson

ont été pêchées dont la valeur a représenté

plus de 6.100.000 francs.

Les petits ports secondaires du département d'Alger

TENES

|

|

|

Situé à mi-distance entre Arzew

et Alger, le port de Ténès est un petit port de refuge construit

sur une côte battue en plein par tous les vents dangereux, à

1.500 m. environ de la ville de même nom, fondée en 1843

sur un plateau de 40 m. d'attitude sur l'emplacement de l'antique ville

phénicienne de Cartenna.

Les ouvrages extérieurs du port ont été exécutés

de 1868 à 1014, d'après le programme approuvé en

1845 par le Conseil de l'Amirauté. Ils comprennent deux jetées

convergentes : la première jetée dite du Sud-Ouest et du

Nord-Ouest appuyée sur un 'dot rocheux, de 82o m. de longueur totale,

abrite un terre-plein de 4 ha. 20 bordé d'un quai de 500 m. de

longueur offrant aux navires de 7.000 tonnes des fonds de 7 m. 50 le long

d'un poste de 250 m., la seconde dite du Nord-est de 420 m. de longueur

La passe de 130 m. de largeur est Protégée par un Irise-lames

de 400 m. (le longueur. La surface du plan d'eau de l'unique bassin est

de 20 ha. avec fonds variant de 4 à 11 m. sur plus de sa moitié.

Dans la partie Sud du port existe un petit môle pour navires côtiers.

Neuf hangars de 2.640 m. carrés et un dock-silo à céréales

de 5.50o tonnes ont été construits sur le terre- plein le

long de la jetée Sud-ouest.

Comme port de commerce, Ténès est appelé, par sa

situation à proximité d'Orléansville et de la plaine

du Chéliff dont la mise en valeur au moyen des eaux du barrage-réservoir

de l'Oued-Fodda est en cours, à voir son trafic augmenter. II est

relié à l'arrière-pays par une route nationale et

par une ligne de chemin de fer aboutissant à Orléansville.

En 1938 le port exportait des céréales, des vins, des bois,

des minerais de zinc et de fer et importait des chaux et ciments et des

engrais. Le trafic a accusé aux entrées et sorties 456 navires

de plus de 265.00o tonneaux de jauge totale et un tonnage de marchandises

de près de 57.000 tonnes.

CHERCHELL

voir

sur ce site : Cherchell

Le port de Cherchell, à 96 km. à

l'Ouest d'Alger, a été construit de 1844 à i852,

à l'emplacement de l'ancienne darse militaire de Césarée,

la capitale de la Maurétanie romaine.

Ouvert vers l'Est, il est protégé, au Nord par l'îlot

Joinville prolongé par la jetée de même nom de 8o

m. de longueur, à l'Ouest et au Sud-ouest par une jetée

reliant l'îlot à la terre, au Sud par le rivage et à

l'Est, jusqu'à la passe, par une jetée.

Son bassin de 1 ha. 85 a une profondeur de 3 à 4 m. et est entouré

de quais de 619 m. de longueur totale.

La surface des quais et terre-pleins est de 8.000 m. carrés.

Dans l'ancien avant-port marchand romain à été construit

de 1931 à 1933, au Sud-est du port, un abri pour barques de pêcheurs

avec cale de halage.

L'entrée du port est abritée des tempêtes de Nord-

Est par un brise-lames de 159 m. de longueur, établi en 1937 sur

les vestiges de l'ancienne digue romaine reliant l'îlot du Hammam

au rivage, à la pointe des Marabouts.

Le port de Cherchell n'est fréquenté que par de petits caboteurs

qui apportent des matériaux de construction et des céréales

pour l'arrière-pays immédiat et exportent des vins, des

bois, des pavés, des blés de la Mitidja occidentale.

La pêche a produit en 1940 environ 700 tonnes de poisson.

TIPASA

voir

sur ce site : Tipasa

Comme son voisin de Cherchell, mais éloigné

seulement de 70 km: d'Alger, le port de Tipasa ne reçoit que de

petits navires côtiers faisant le service entre,Alger et Oran.

Il comprend deux petits bassins de 1 ha. 16 ares de superficie totale

et de 5 m. 59 de profondeur maximum, ouverts au Nord et séparés

par l'ancien débarcadère construit en 1861 et agrandi depuis.

Il offre 4.700 m. carrés de terre-pleins au commerce.

Le trafic était constitué, à l'exportation, par les

vins des régions de Tipasa, Marengo, Bouddha, Ameur-elAïn

et Montebello et par la chaux viticole des carrières du massif

montagneux de Chenoua et à l'importation par des matériaux

de construction et des comestibles.

Pour faciliter l'exportation des vins, une société privée

projette d'établir au port une installation de chargement des vins

en vrac.

Les pêcheurs de Tipasa ont pris en 1940 120 tonnes de poisson.

DELLYS

voir

sur ce site : Dellys

Le premier port rencontré par les

navires côtiers qui s'éloignent d'Alger vers l'Est est celui

de Dellys, situé à 2 km. à l'Est du Cap Bengut, et

abrité des vents d'Ouest et du Nord par une pointe rocheuse élevée.

Jusqu'en 1929, il n'y avait qu'un débarcadère et qu'une

petite cale de halage. Depuis cette date et jusqu'en 1935 des travaux

de construction d'un port-abri furent exécutés qui ont doté

cet établissement maritime d'une digue de protection courbe de

46o m. de longueur, enracinée à la pointe de Dellys et dirigée

sensiblement Nord-Sud, d'un terre-plein Nord de près d'un hectare

à l'origine de la jetée, d'un terre-plein Sud de 9.000 m.

carrés accolé à l'ancien débarcadère.

L'unique bassin ainsi aménagé de 5 ha. 1/2 de superficie

a sa passe de 17o m. de large ouverte vers le Sud.

La longueur totale des quais est de 330 m. avec profondeur maximum de

6 m.

Aucun outillage n'existe actuellement.

Bien que situé au débouché de la vallée du

Sébaou, la rivière principale du versant Nord de la Grande

Kabylie, le port n'avait qu'un trafic très réduit, les produits

de l'arrière-pays empruntant la voie ferrée et les moyens

de transport automobile pour transiter par le port d'Alger bien outillé

et desservi par des "lignes maritimes régulières.

En raison de la proximité de bancs poissonneux, l'industrie de

la pêche est appelée à prendre de l'extension à

Dellys. Des facilités d'installation seront sans doute données

aux pêcheurs et l'activité qui en résultera et qui

a manqué jusqu'ici au port justifiera les travaux déjà

exécutés.

Pour l'instant, la partie Nord du port est utilisée par les sportifs

qui y ont construit un bâtiment pour le sport nautique.

TIGZIRT ET PORT-GUEYDON

Deux abris pour petits caboteurs et barques

de pêche s'échelonnent sur la côte entre Dellys et

Bougie, le premier à l'Ouest du Cap Tedlès, le second à

l'Est de ce cap et tout contre celui de Corbelin qui le protège

un peu des grosses mers d'Est.

Port-Gueydon, l'ancien port au charbon de bois, ainsi que son nom arabe,

Mers-el-Fahm, l'indique, n'est plus maintenant qu'un port de pêche.

L'abondance du poisson y attire des pêcheurs et déjà

des usines à salaison s'y installent.

Les petits ports secondaires du département de Constantine

DJIDJELLI

voir

sur ce site : Djidjelli

Autrefois première capitale des Barberousse,

Djidjelli, occupée en 1839 par les Français, ne reçut

son ravitaillement pendant les douze années qui suivirent que par

voie de mer ; les kabyles bloquèrent en effet étroitement

la place jusqu'à sa délivrance du côté des

terres par la colonne de Saint-Arnaud.

Jusqu'en 1929, le port n'était qu'un simple refuge abrité,

du côté de l'Ouest et du Nord, naturellement par la Ville

et la presqu'île de la Citadelle et artificiellement par une jetée

de 750 m. de longueur établie sur une ligne de récifs.

Depuis cette époque, un programme de travaux a été

réalisé qui a étendu le port vers le Sud jusqu'au

fort Duquesne. La protection a été complétée

par une jetée Sud, de 648 m. de longueur et un épi sensiblement

Nord-ouest/Sud-est de 205 m. de longueur enraciné à l'extrémitéde

la jetée Nord et laissant entre eux une passe de 220 m. ouverte

vers le Sud-est par des fonds moyens de 17 m.

Le plan d'eau, de près de 48 ha., comprend une rade de 44 ha avec

des fonds de 3 à 15 m. et une petite darse de 3 ha. 72 a. avec

des fonds maxima de 3 m. pour les embarcations de pêche, abritée

par une petite jetée et un môle de 140 m. de longueur.

Le port possède 450 m. de quais, 5 ha. de terre- pleins et deux

cales, de halage.

En 1938, 943 navires sont entrés et sortis, représentant

527.100 tonneaux de jauge totale. Le trafic marchandises s'est chiffré

à 15.400 tonnes aux importations et à 77.500 tonnes aux

exportations.

Le port exporte surtout les produits forestiers des zones boisées

s'étendant de Mansouriah à l'Ouest, à El-Milia à

l'est et aux Babors au Sud, principalement des lièges bruts (en

1938, 15.900 tonnes, dont plus de là moitié à destination

des États-Unis) des bois, charbons et ébauchons de pipes,

des écorces à tan. La production locale des vins est expédiée

par la mer.

Aux importations figurent les matériaux de construction et les

produits alimentaires nécessaires à la région avoisinant

immédiatement Djidjelli.

La pêche, pratiquée par trente-quatre bateaux, dont quatre

chalutiers, a produit en 1938 près de 370 tonnes de poisson.

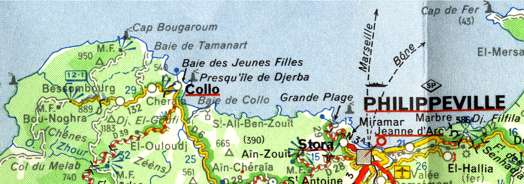

COLLO

|

|

Les caboteurs qui vont de Bougie à

Philippeville trouvent, après avoir doublé le Cap Bougaroum,

situé à 38 milles environ à l'Est de Djidjelli, la

rade foraine (note

du site: foraine = rade ouverte aux vents et aux lames du large,

présentant peu de sécutité.-Larousse en 6 volumes

de 1954) de Collo, ouverte vers l'Est et abritée à

l'Ouest par les terres et au Nord par la presqu'île EI-Djerba.

Le petit port naturel de Collo, déjà utilisé par

les Phéniciens et les Romains comme base des pêcheries de

pourpre, a été aménagé depuis son occupation

par les Français, une première fois en 1872, puis de 1913

à 1924. II comprend actuellement :

- une jetée-abri Nord-Sud de 145 m. de longueur ;

- deux quais : l'un de 125 m. accostable par des navires de 5 m. de tirant

d'eau au maximum ; l'autre de 85 m. pour bateaux de pêche

- deux hectares de terre-pleins et deux cales de halage.

Comme son voisin de l'Ouest, Collo est un port forestier desservant la

région très boisée l'environnant. En 1938, les entrées

et sorties de 942 navires dont 864 voiliers ont été enregistrées

avec, un tonnage global de 146.000 tonneaux. Le trafic a porté

sur 30.200 tonnes de marchandises dont 24.500 à l'exportation.

Les expéditions se sont faites pour 6o % vers l'étranger

; ces dernières étaient constituées principalement

par des traverses de chemin de fer, des lièges et des piquets de

mine. Les importations consistaient en denrées alimentaires,' produits

manufacturés et matériaux de construction en provenance

pour la presque totalité du port de Philippeville.

On ne pratique à Collo que la petite pêche au filet. Cette

industrie a livré au commerce en 1938, 73 tonnes de poisson.

HERBILLON

|

|

|

Le petit port d'HerbilIon, à 26 milles

à l'Ouest de Bône, ouvert au Sud, est protégé

par le Cap Takouch et par une digue Est de 180 m. de longueur. II possède

un quai de rive de 125 m., un débarcadère construit en trois

étapes en 1874, 1883 et 1902 et une petite cale de halage.

II sert à l'exportation par mer des produits de carrières

de granit d'Herbillon (pavés, moellons, pierre cassée et

gravillon).

Les éléments du trafic ont été en 1938 les

suivants :

- Nombre de navires (entrés et sortis), 236.

- Tonnage de jauge total, 25.400 tonneaux.

- Tonnage des marchandises : embarquées 9.200 tonnes, dont 9.000

tonnes de granit ; débarquées, 500 tonnes.

La pêche effectuée par neuf bateaux a produit 27 tonnes de

poisson.

LA CALLE

A 25 km. de la frontière tunisienne, le port de La Calle, le seul de l'Algérie qui soit ouvert vers l'Ouest- Nord-ouest, entre une presqu'île et le rivage, est fréquenté uniquement par des voiliers en raison de la faible profondeur de son unique bassin. 198 navires en 1938 représentant 4.000 tonneaux de jauge totale sont entrés et sortis. Il est utilisé pour le ravitaillement de la, région avoisinant immédiatement La Calle, depuis Le Tarf au Sud-ouest, à l'embranchement des routes nationales N 12 et 16, jusqu'à Lacroix au Sud-Est, dernier village algérien avant la Tunisie sur la route Bône-Tunis par Aïn-Draham. Les importations représentent 8o % du tonnage total (3.700 tonnes en 1938) des marchandises ayant transité par le port. Au retour, les voiliers emportent un peu de charbon de bob, de liège et d'écorces à tan.