Introduction

LA côte algérienne s'étend

sur une longueur de 1.000 km. environ suivant un arc de cercle très

tendu dont la corde a sensiblement la direction Ouest 10 degrés

Sud-est 10 degrés Nord. Elle est battue par des vents dominants

venant d'Ouest-Nord-Ouest, tournant parfois au Nord ou au Nord-est et

amenant alors les tempêtes les plus violentes et les plus dangereuses

pour la navigation.

Elle offre très peu de rades sûres ; on n'en compte en effet

que trois qui méritent vraiment ce nom, ce sont celles de Mers-el-Kébir,

d'Arzew et de Bougie. Des rades foraines situées dans la partie

occidentale des golfes algériens, à l'abri des caps ou promontoires

Ouest de ces golfes étaient utilisées par la navigation

à voiles ; les navires y trouvaient une sécurité

plus ou moins grande suivant leur degré de fermeture vers l'Est

et le Nord-est : ce sont celles d'Alger, de Djidjelli, de Colle, de Stora,

petit port voisin de Philippeville, et du Fort-Génois au Nord de

Bône.

Cette côte, autrefois inhospitalière, a été

fréquentée tout d'abord par les Phéniciens, ces granits

navigateurs d'il y a 3.000 ans, qui y avaient fondé des établissement

et qui utilisaient ses abris naturels comme Wales au cours de leurs audacieux

voyages vers l'Atlantique.

Puis les Romains s'y sont établis et ont construit quelques ouvrages

portuaires pour mien abriter leurs galères ; on en trouve trace

à Arzew, à. Cherchell, l'antique Césarée,

capitale de la Maurétanie Romaine, à Tipasa. Ils s'étaient

aussi installés à Dellys, à Bougie (Saldae), à

Djidjelli, à Collo célèbre clans l'antiquité

par ses teintureries de pourpre, à Philippeville (Rusicada), près

du refuge de Stora, à Hippone, à l'embouchure de la Seybouse,

et à proximité du mouillage du Fort-Gênois et à

La Calle.

Après eux, les Byzantins au VIe siècle, puis à partir

du VIIè siècle les Arabes, les rois berbères et les

Espagnols contrôlèrent la côte algérienne. Les

frères Barberousse au XVIè siècle firent passer ses

refuges sous la domination turque pendant laquelle ils devinrent les repaires

des flottes des corsaires qui exerçaient le brigandage maritime,

principale industrie des états barbaresques; seul Oran résista

et ne tomba aux mains des Turcs qu'en 1792.

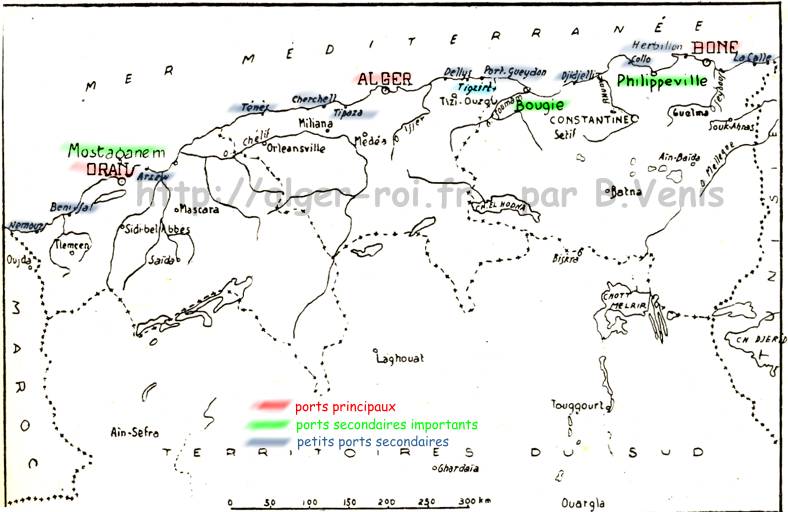

Carte des ports algériens |

A la conquête de l'Algérie par

les Français rien ne subsistait du peu d'ouvrages maritimes construits

par les Romains ; la mer et les tremblements de terre avaient fait leur

œuvre.

A Oran, une grotte dans la falaise servait d'abri aux barques transportant

les marchandises en provenance ou à destination des navires réfugiés

à Mers-el-Kébir.

Alger, le seul petit port turc alors aménagé entre le Maroc

et Tunisie, possédait une darse de 4 ha. entre l'îlot de

l'Amirautéet la côte dans la partie Nord du Vieux Port actuel.

Dès l'occupation des différents points de la côte

algérienne, les Français y construisirent des débarcadères

pour le ravitaillement par mer des colonnes expéditionnaires ;

c'est ainsi que des établissements portuaires prirent naissance

à Nemours, à Arzew, à Mostaganem, à Ténès,

à Dellys , à Bougie, à Philippeville et à

Bône.

Jusqu'en 1851, époque où les barrières douanières

, entre la,France et l'Algérie furent supprimées, le trafic

maritime fut constitué principalement par des importations pour

l'armée. A partir de ce moment, l'extension du réseau de

voies de communication, le développement de la colonisation, la

mise en valeur progressive du territoire algérien entraînèrent

un accroissement continu du commerce entre l'Algérie et les pays

d'outre-mer. Les ports par où se fait la majeure partie de ce trafic

commercial durent par suite, pour répondre à ces besoins

sans cesse grandissants, être construits, aménagés,

outillés et être l'objet .d'extensions renouvelées.

Des trois rades naturelles, seule celle de Mers-el-Kébir est utilisée

pleinement puisqu'une base militaire y a été créée.

Le port d'Arzew, par manque d'aiguade suffisante et de voie ferrée

de desserte à largeur normale, ne s'est pas développé

malgré sa situation géographique favorable. Bougie est resté

un port à trafic moyen en raison du peu de ressources de son arrière-pays

à superficie limitée par les courants commerciaux des hauts

plateaux sétifiens allant vers les ports mieux outillés

d'Alger et de Philippeville.

Le génie français a par contre, à force d'ingéniosité,

de volonté et de ténacité, créé de

toutes pièces des ports à des emplacements de la côte

algérienne déshérités du point de vue nautique.

Il a dû pour celales conquérir entièrement sur la

mer, souvent en des endroits où le relief sous-marin plonge brusquement

et les protéger des tempêtes par des digues établies

par des fonds atteignant près de 40 mètres comme à

Alger.

L'aménagement des bassins et l'outillage des môles et des

quais ont suivi ta réalisation des ouvrages de protection.

Tous ces efforts ont abouti au splendide chapelet d'établissements

maritimes actuels du littoral algérien.

Ces ports, placés sous l'autorité du Gouverneur Général

de l'Algérie, sont tous des ports non autonomes. Leur classification

est encore celle arrêtée par le décret du 12 juin

1931.

Trois d'entre eux sont des ports principaux : Alger, Oran et Bône.

Tous les autres sont des ports secondaires dont les plus importants sont

dans l'ordre : Mostaganem, Philippeville et Bougie. En les citant suivant

leur position géographique, en allant de l'Ouest vers l'Est, les

autres ports secondaires sont :

dans le département d'Oran : Nemours, Béni-Saf et Arzew

; dans celui d'Alger : Ténès, Cherchell,

Tipasa, Dellys,

Tigzirt

et Port-Gueydon, et

dans le département de Constantine : Djidjelli,

Collo, Herbillon et La Calle.

Il existe encore de petits refuges pour barques de pêche : Gouraya

entre Ténès et Cherchell, Bérard,

Bou- Haroun, Chiffalo, Castiglione,

La Pérouse

et

Jean-Bart dans le voisinage immédiat d'Alger ; Mansouriah

et Cavallo entre Bougie et Djidjelli ; enfin Stora près de Philippeville.

Alger, juillet-Octobre 1942. P. LAURENT,

Ingénieur ,des Ponts et Chaussées.

La pénurie actuelle de toutes choses

empêche la reproduction de l'ensemble des cartes, plans, graphiques

et photographies que nous aurions aimé insérer dans la présente

étude.

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.