|

Adossée au pied d'une montagne à pic et

au fond d'une rade magnifique, l'anse de Stora était connue des

Romains qui y abritèrent longtemps leurs trirèmes. Ils construisirent

aussi, au flanc de la montagne, cinq travées de belles citernes

alimentées par l'oued Chadi (Ruisseau des singes), dont les eaux

contournaient le massif montagneux au moyen d'un tunnel.

Les toponymes de Sinus Lumidicus, Mers Estora et d'Istoura, port de Rusicade,

apparurent dans les descriptions, respectivement laissées par Ptolémée;

Edrissi et E1-Bekkri. Au xvie siècle, les Génois faisaient

escale à Stora désigné sous le nom de Port Génois.

Dans l'histoire à visage humain de ce village s'inscrit dès

1850, l'arrivée de pêcheurs italiens du golfe de Naples,

suivis de ceux d'Ischia. Cette île phlégréenne fut

en effet ruinée par plusieurs séismes dont celui de 1883

qui contraignit une partie des 25 000 habitants de huit paroisses, dont

celles de Forio, Casamicciola, Lago-Ameno, Barrano d'Ischia et d'Ischia-Porto,

à émigrer vers les Etats-Unis et l'Algérie.

Vingt ans plus tard, en 1903, la pénurie de sardines sur les côtes

bretonnes incita des pêcheurs de Douarnenez à s'installer

à Stora.

La commune de plein exercice de Stora fut créée en janvier

1848 sur un territoire de 6 923 ha étendu en 1887, sur 11 647 ha

en montagnes et coteaux.

Les températures oscillent entre 12 °C au-dessus de 0 en hiver

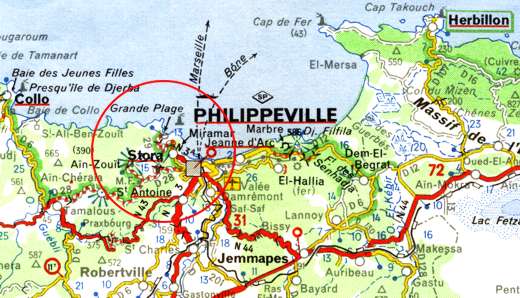

et 42 °C en été. Le village était relié

à Philippeville, distant de quatre kilomètres, par une route

en corniche, construite entre la mer qu'elle surplombait à une

grande hauteur et les pentes boisées de la montagne, où

le clocher d'une église se profilait sur un fond de chênes-lièges.

La mémoire collective de ce village conserve le souvenir des sinistres

maritimes provoqués par les tempêtes de 1841, 1843 et 1854.

La rade fermée à l'ouest par le massif de la grande plage

n'offrait aucune sécurité par " baffagne " (Baffagne:

vent méditerranéen du sud-est.) d'est ou de nord-est.

En 1900, Stora avait une population de 2 484 habitants dont 636 Français

et 168 étrangers. Le village d'Aïn-Zouit à 24 km, ainsi

que les douars M'Salla et Oued Drader, dépendaient de la commune.

Par la suite, cette population ne cessera d'augmenter avec l'afflux des

fellahs descendus de ces douars pour travailler dans les exploitations

agricoles, les ateliers de salaison d'anchois et accéder plus facilement

aux soins médicaux pour eux et les membres de leurs familles.

Le produit de la pêche à la maille débouchait à

cette époque sur la conserverie selon des méthodes ancestrales

mises en oeuvre par des conserveurs d'origine italienne. Ces ateliers

de salaison fournissaient notamment en été de nombreuses

journées de travail aux femmes du village. Dès l'aube, à

l'arrivée des bateaux, elles étêtaient et évisceraient

les anchois qui étaient ensuite mis dans des corbeilles avec du

gros sel afin de leur faire perdre leur eau et leur sang. Ces tâches

étaient effectuées avec dextérité et rapidité

dans la bonne humeur, en un langage fleuri où se mêlaient

l'arabe, l'espagnol, le napolitain, le sicilien et plus rarement le français.

L'oued Chadi " Ruisseau des singes " formait à son embouchure

une vaste plaine connue sous le nom de la Grande-Plage, entièrement

cultivée en céréales, puis en vignes.

Il convient d'ajouter à Aïn-Zaouit, quatorze petits agriculteurs

ne cultivant que trois ou quatre hectares chacun.

De 185 ha en 1900, le vignoble fut progressivement étendu en raison

de la qualité de ses vins. La céréaliculture elle-même,

fit place à des productions maraîchères de primeurs

et notamment à des cultures de fraises.

|

Administration municipale en 1900

Maire : Auguste Aquadro;

adjoint: Edouard Niglio;

conseillers municipaux: Abdelah, Apréa, Arata, Barluet, Ben

Taïeb, Cauro, Buonacore, El Haoussine, Scotto di Vetimo, Stizi;

secrétaire de mairie : Valentin Roche;

architecte municipal: Joseph Birabent;

curé : l'abbé Vallecalle;

instituteur: Valentin Roche;

institutrices : Mmes Noklo et Ourteau;

école maternelle : Mme Cousinet ;

inscription maritime : Jean-Baptiste Duval,

garde ?;

douanes: M. Franchi,

receveur;

médecin conventionné: Dr Augier en résidence

à Philippeville;

postes : Jean Desperrin,

facteur-receveur; télégraphe: M. Conte.

Artisans et commerçants

en 1900

Cafetiers-restaurateurs : MM. Apréa, Coppa,

Comte, Curci, Niglio; pêcheurs : MM. Adragna, Aquadro, Dambra,

Dimeglio, Cacciotolo, Pancrace, Pilato, Scotto di Vetimo ; conserveries

de poissons : MM. Aquadro, Conte, Grima, Fandopoulo, Lebot et Grevat.

Agriculteurs - viticulteurs en 1900

MM. Apréa, Arata, Baldini, Dambra, Diméglio, Ramonatxo,

Scala, Spennato, Stizi, Albertini, Aquadro, Buono, Pascal, Di Costanzo,

Pilato, Antoine Baldino, Grevat.

|

Stora en 1962

Si l'importance économique de Stora fut freinée par la construction

du port de Philippeville, ce village conserva jusqu'à la fin un

dynamisme qui se manifesta aussi bien dans les activités agricoles

que dans celles de la mer. Dès 1887, les propriétés

Grosso, Ricoux et Ramonatxo, offraient le spectacle de belles plantations

arbustives couvrant les sols jusqu'à la mer. Dans une région

difficile d'accès, des agriculteurs surent protéger leurs

productions pour les mettre à l'abri des prédateurs et des

caprices du climat. Ils les adaptèrent aux potentialités

locales en tenant compte des besoins des consommateurs.

Issus de générations qui animèrent des rivages inhospitaliers,

des pêcheurs courageux, originaires de tout le bassin méditerranéen

évoluèrent dans leurs conceptions de la pêche artisanale.

En l'absence de port et malgré la soudaineté du changement

des conditions atmosphériques, ils adaptèrent leurs techniques

de pêche côtière en hiver, aux nécessités

de la protection des ressources halieutiques en été. En

effet, entre le 1er juin et le 30 septembre, leurs embarcations ne pouvant

mouiller leurs filets qu'au-delà de la limite des trois milles

dans les eaux internationales, ils s'équipèrent pour pêcher

les grosses crevettes et autres poissons de fond. Avec l'arrivée

de pêcheurs bretons, l'industrie de la sardinerie par salaison ou

saumurage évolua vers la conservation par fritage et emboîtage.

Enfin Stora, station balnéaire appréciée et très

fréquentée du 15 juillet au 15 septembre depuis le >axe

siècle, conserva jusqu'en 1962 sa réputation pour la qualité

de son accueil et celle de sa cuisine.

En 1962, quelques-unes des premières familles vivaient encore à

Stora, malgré des attentats qui coûtèrent la vie à

certains d'entre-eux. Citons les familles Apréa, Buonacore, Cacciotolo,

Comte, Georges Di Costanzo, Di Méglio, Lubrano, Mollo, Pinelli,

Scotti, Scotto Di Vettimo, Scotto Monéglia, Michel Torrente, Yacono.

Ces hommes sans passé, voulaient donner un sens à leur vie,

à celle de leurs enfants en bâtissant leur avenir et celui

de tous ceux qui les entouraient. Conscients de la nécessité

d'épargner la ressource, ils respectaient les périodes de

reconstitution de la faune marine et notamment de ses espèces les

plus appréciées, n'hésitant pas à rejeter

à la mer une grosse langouste " grainée " c'est-à-dire

pleine d'oeufs en disant " Voici notre pain de demain ". Ils

étaient des bâtisseurs qui participèrent, notamment

dans la marine nationale, à deux grands conflits mondiaux. A leur

suite, ils ne demandèrent rien, même si cette hécatombe

de nombreux jeunes eut de graves conséquences, lors des tragiques

" événements " qui les conduisirent au douloureux

exode de 1962.

o

Il convient d'exprimer nos sentiments de bien vive gratitude

au D' Georges Duboucher et à MM. Maurice et Jean-Maurice Di Dostanzo,

Lucien et René Patania, Jacques Piollenc qui, par leurs archives

ou leurs souvenirs personnels, contribuèrent à l'évocation

de quelques-uns des hommes qui firent Stora. Qu'ils en soient bien vivement

remerciés.

|