|

L'Algérie dans les lettres françaises

plus de trois siècles d'histoire

La France, en centre trente-deux années

de présence en Algérie, a créé une civilisation

nouvelle. Aussi bien sur le plan des moeurs que de l'agriculture, de l'architecture,

ou de l'industrie, une civilisation est née, sans rapport direct

avec ce que l'armée du maréchal de Bourmont avait découvert.

La création d'une société nouvelle franco-algérienne

devait donc amener naturellement l'essor d'une littéture algérienne

d'expression française.

Mais cette littérature prend racine longtemps avant la conquête.

Bien que la contrée algérienne soit considérée,

dès la fin de l'Empire romain, comme un domaine étranger

à la civilisation occidentale, fermé et hostile, qui a rejeté

tout ce que les Romains avaient créé pour l'unir à

l'Occident, des missionnaires, des prisonniers, des voyageurs ont découvert

cette terre et l'ont fait connaître par des récits à

leurs compatriotes.

Les premiers récits remontent au XVIe siècle. Des captifs,

capturés par les barbaresques, malgré les traités

qui unissaient la France à la Sublime Porte, racontent une fois

libérés les souffrances qu'ils ont subies, en même

temps qu'ils décrivent la terre incomparable dont ils ont été

les hôtes forcés.

Le père Dan, par exemple, publie, en 1637, un ouvrage décrivant

la mission de rachat qu'il avait effectuée en 1634 en Algérie.

Il s'agit d'un père trinitaire, dont l'ordre est voué au

rachat des captifs, soit par les fonds reçus de la charité

des fidèles, soit par les rançons que leur remettent des

familles pour libérer leurs captifs. Il nous décrit Alger.

" Cette ville se présentant insensiblement à la vue

et comme par degrés et qui va en montant à la façon

d'un amphithéâtre, s'étend sur une petite colline

; elle laisse voir à découvert toutes les maisons qui n'ont

pour toits que des terrasses du haut desquelles on a plaisir à

regarder la mer, sans que les bâtiments s'empêchent l'un l'autre.

"

Vingt ans plus tard, un autre religieux, le père d'Aranda, nous

décrit tous ces marins du monde rassemblés comme prisonniers

à Alger qui racontent leurs aventures, leurs rencontres et parlent

du pays.

Le premier écrivain de profession qui ait abordé l'Algérie

est le futur académicien Regnard.

Prisonnier en 1678-1679 il nous laisse un roman, la Provençale,

narrant les aventures d'une captive provençale, sa compagne d'infortune,

mais son roman n'a aucune couleur locale, l'histoire pourrait se passer

n'importe où.(Voir

feuillets d'El-Djezaïr)

En revanche, un de ses compagnons de chaîne et de capture,

Fercourt, publie un récit de leur aventure et décrit

le travail forcé auquel ils étaient contraints, les discussions

sur le rachat, la rançon, la tentative d'évasion de Regnard

qui vaudra à tous ses compagnons la bastonnade. Les prisonniers

étaient affectés au travail de la laine, Regnard cardait,

Fercourt dévidait. Mais le récit nous montre surtout un

Regnard différent de l'aspect que lui-même a voulu nous laisser

: brusque de son naturel, peu complaisant et s'aimant beaucoup lui-même.

Avec le siècle des lumières, les explorateurs commencent

à arpenter l'Algérie. Ce sont des scientifiques : Laugier

de Tassy qui publie, en 1725, ses Histoires du Royaume d'Alger

; Pessonnel, médecin naturaliste

; Des Fontaines, savant marseillais

qui écrit en 1784.

Pour eux, l'Algérie est un signe de contradiction ; ils rejettent

les récits des religieux qui, " marqués par des préjugés

chrétiens basés le plus souvent sur la foi de quelques moines

espagnols, débitent mille fables pour faire valoir les services

qu'ils rendent au public, en allant en Barbarie pour le rachat des esclaves.

"

Mais si les religieux ont exagéré la brutalité des

Algériens, les scientifiques sont bien obligés, malgré

leur amour du rousseauisme et de l'homme primitif et bon, de considérer

que l'Arabe est plus souvent un hôte brutal et intéressé

qu'un bon sauvage. Et ils soulignent à l'envi la différence

qui existe entre " une nation éclairée par des lois

et les hordes errantes, livrées à toutes les dépravations

d'une nature avilie ".

C'est avec la conquête que commence réellement la littérature

algérienne d'expression française. Elle commence très

timidement. Tout d'abord un petit livre de Merle, paru en 1830, Anecdotes

pour servir l'histoire de la conquête. L'écrivain est discret,

il fait l'éloge du maréchal de Bourmont dont la carrière

est interrompue par la Révolution de 1830 et qui passe presque

inaperçu en France, à la grande colère d'Alfred de

Vigny. Celui-ci, dans un article de la Revue des Deux-Mondes de 1831,

proteste contre le silence sur la campagne d'Alger et plaint les Français

de cette discrétion honteuse.

" Peu s'en faut, dit-il, que chaque conquérant en revenant

en France, ne se cache de sa conquête comme d'une mauvaise action

et ne l'efface de ses états de service. Les faiseurs de réputation

fouillent partout pour trouver des héros et ne s'informent pas

de ceux-là qui sont tout faits. Voilà la gloire des faits

d'armes en l'an de grâce 1831."

Après les débuts timides de Merle,

toute une littérature militaire va naître.

Clauzel, avec le secours de Frédéric Soulié,

publie des souvenirs en 1837. Le duc d'Orléans,

avec le concours de Charles Nodier, narre son expédition aux Portes

de Fer. Bugeaud, grâce à

Christian d'Idewille et Louis Veuillot publie ses souvenirs en 1845.

Un grand écrivain toutefois : le général du

Barrail dont les mémoires écrits dans un style

alerte, racontent les campagnes d'Algérie, avant d'aborder sa carrière

française.

Mais une autre forme de littérature réside dans les lettres

que les officiers envoient à leurs familles. Le plus célèbre

d'entre eux sera le futur maréchal de

Saint-Arnaud dont les lettres au maréchal de Castellane

pour n'être publiées qu'en 1898, sont un des récits

les plus saisissants de l'épopée de la conquête.

Sainte-Beuve lui donnera ses lettres de noblesse lorsqu'il écrit

: " Il est le premier des épistolaires du bivouac, sa langue

est svelte, son bon sens fin et spirituel, sa gaîté excellente,

son naturel saisissant, son expression prompte est presque toujours celle

que la réflexion eût choisie. "

Récits

pittoresques

Plus tard on publiera des lettres de soldats,

Jules Miles ou Les cahiers du sergent Walter

qui ne manquent pas de pittoresque.

Le clergé, à son tour, va apporter une contribution importante

à cette littérature naissante. L'abbé

Suchet, ancien curé de Saint-Saturnin de Tours, vicaire

général de Mgr Dupuch et débarqué à

Alger en 1840, est certainement le plus notable. Son ouvrage, intitulé

Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, paraît

en 1840. Ce sont des récits pittoresques, des descriptions hautes

en couleur, avec les préjugés que ce bon chanoine apporte

de France : l'Arabe est bon par nature et va se convertir peu à

peu à la religion du Christ, le militaire est difficile de rapport

et certaines de ses actions, notamment les razzias, sont tout à

fait condamnables ; enfin, le colon est une personnalité inquiétante

et un troupeau de fidèles difficiles à convertir.

Il porte sur eux des jugements assez abrupts. Ces colons se composent

de Français, de Maltais, d'Espagnols, d'Italiens et d'Allemands

et " vous le savez, dit-il à son correspondant, que ce n'est

pas ce qu'il y a de plus sain dans ces différentes nations qui

vient en Afrique. Ceux qui n'ont aucun intérêt à quitter

leur pays natal n'y viennent pas. Quoi qu'on en dise, il en coûte

toujours beaucoup à s'expatrier. Il faut donc quelque circonstance

malheureuse, indépendante de leur volonté, quelques violentes

secousses, quelques affreuses tempêtes qui arrachent ces gens du

sol natal et les transplantent dans ces terres incultes et sauvages où

ils s'étiolent nécessairement et meurent bien souvent de

chagrin et de misère. Ou bien ce sont des têtes exaltées,

des esprits inquiets qui ne sont bien qu'où ils ne sont pas, des

jeunes gens qui aiment la nouveauté, la vie aventureuse, des hommes

imprudents qui veulent s'enrichir à tout prix, des hommes qui ont

eu quelque mauvaise affaire. "

Un glorieux héritage

Mais, où notre abbé est meilleur

prophète c'est qu'il pressent que, dans ce magma de déracinés

de toute l'Europe occidentale, il y a les éléments pour

bâtir une nation nouvelle.

" Ceux qui habitent l'Algérie ne sont pas, pour le présent,

dans un état normal. Ce sont différents éléments

qui ont été déplacés, qui se remuent, s'agitent

en tous sens, qui sont dans une sorte d'effervenscence, d'ébullition

en attendant qu'ils se fondent, se refroidissent et se consolident en

une masse homogène. "

Cette consolidation qui demandera plus de cinquante ans aboutira à

la création de l'Algérie française.

Tandis que ces littérateurs de fortune tentent d'intéresser

la France à l'Algérie, quelques écrivains célèbres

de France évoquent cette contrée nouvelle que les armes

viennent de leur apporter. Mais ils le font avec un bonheur divers.

Louise Collet nous donne des vers

contestables sur l'épopée du marabout de Sidi-Brahim.

Théophile Gautier, en 1846, consacre un drame à

l'Algérie : la Juive de Constantine.

Balzac pressent la colonie en puissance

qui aboutira à civiliser ce beau pays. Mais d'un autre côté

il déclare : " On s'enfuit à Alger quand on n'a pas

la conscience tranquille. "

Stendhal y voit la plus grande des

folies et des puérilités dont les Français ont donné

le spectacle au monde.

Seul, Lamartine, dans son discours

à la Chambre des députés de 1837, voit dans la conservation

de l'Algérie un devoir national.

" Ma pensée est qu'Alger est un glorieux héritage que

nous a laissé le gouvernement précédent, que c'est

un noble adieu, un noble souvenir qu'il a donné à la France

au moment où elle était perdue pour lui ; ma pensée

est qu'Alger doit être un appendice du territoire français,

que nous devons garder non seulement le littoral qui nous donnera une

influence immense dans la Méditerranée, mais que nous devons

occuper l'intérieur même et y choisir des points importants

pour y asseoir notre influence à toujours. "

Victor Hugo, bien entendu, dans les

Châtiments, ne pourra que décrier cette Algérie où

sont transplantés les ennemis de l'usurpateur et, pour lui, la

plainte de Cayenne répond aux sanglots de l'Afrique.

George Sand, pour les mêmes

raisons, participe à cette même aversion de l'Algérie

qui représente, pour elle, un des deux pays malsains, l'autre étant

la Guyane où l'on expédia les insurgés de juin, les

réfractaires du 2 décembre et les suspects de 1858.

L'action psychologique de l'Armée d'Afrique aménera toutefois

quelques écrivains de talent à décrire cette contrée,

essentiellement Louis Veuillot et

Xavier Marmier. Mais l'un et l'autre

ne sont que des chantres officiels et leurs récits manquent singulièrement

de relief, parfois leur prophétisme est violemment contredit par

les événements puisque Louis Veuillot annonçait :

" Les derniers jours de l'islamisme sont venus, Alger, dans vingt

ans, n'aura plus d'autre Dieu que le Christ. Les Arabes ne seront d'ailleurs

français que lorsqu'ils seront chrétiens. Il faut que le

pouvoir civil favorise le culte catholique et autorise les conversions

et même qu'il les favorise. "

Mais à côté de ces récits officiels, ces mêmes

auteurs savent noter la création toute nouvelle d'une société

dans Alger. Louis Veuillot nous décrit " un bal chez le gouverneur

où l'on voyait un mufti, des cadis, des imans, un rabbin, le président

du consistoire, un commissaire de police, des Juifs, des mulâtres,

des hommes de lettres, des Turcs, des Arabes, des Maures, des Prussiens,

des Anglais, une quantité d'épaulettes de toutes graines

et les civils même s'en étaient chargés autant qu'ils

avaient pu ; mais les toilettes européennes ne sentaient pas du

tout leur province, Alger malgré les diligences et les chemins

de fer est plus près de Paris que Pontoise ou Chartres. "

Après ces laudateurs officiels de l'oeuvre de l'armée en

Algérie, une nouvelle génération d'écrivains

va débarquer. Ce sont les orientalistes, ceux qui viennent chercher

des impressions de ce monde étranger et nouveau qui les émerveille,

et qui pensent avec Théophile Gautier que pour voir l'Orient il

suffit d'aller à Alger et que " l'Algérie est un pays

superbe ". Mais en même temps ce qui les gêne dans leurs

visions et dans leurs rêves pour retrouver l'Orient, c'est la présence

française qui commence à civiliser cette contrée.

Et Théophile Gautier ajoute : " A Alger il n'y a que

les Français de trop. "

Eugène Fromentin participera

à cette attitude littéraire et dans ses trois grands récits,

Loin de Paris (1855), l'Eté dans le Sahara (1856) et Une année

dans le Sahel (1858), l'optique est la même que celle de Théophile

Gautier ou que celle des Goncourt.

Pourtant, malgré leur léger vieillissement les récits

d'Eugène Fromentin constituent une des plus belles pièces

des trésors de la littérature algérienne.

Loti ne verra dans l'Algérie

que la projection de ses fantasmes et ses Trois dames de la Casbah n'ont

guère de vraisemblance.

Mais l'on se lasse du romantisme en métropole, l'orientalisme ne

fait plus recette. Les naturalistes débarquent donc à Alger,

prennent le relais et apportent leurs notations précises, exactes,

leur misérabilisme, qui fait le délice de la classe littéraire

française.

Flaubert, le premier, va dépeindre

avec hargne ces casernes et ces fortifications qui poussent partout, ces

officiers bureaucrates, ces militaires stupides, fonctionnaires ridicules

avec leurs tenues martiales, ces indigènes pitoyables : "

Cela, dit-il, sent le paria, cela est d'une pauvreté et d'une malédiction

supérieure. Des colons minables, leurs femmes labourant et sarclant

en veste et en chapeau d'homme, la civilisation perçue par son

plus ignoble côté. " (Notes de voyage avril-juin 1858.)

Mais Flaubert pressentait en même temps que l'Algérie était

un thème littéraire étonnant et il conseilla à

Ernest Feydeau de faire un " grandissime " roman sur l'Algérie.

" Il y a plus à faire sur ce pays que Walter Scott n'a fait

sur l'Ecosse et un succès non moindre attend ce ou ces livres-la."

Feydeau écrira donc une trilogie

: Alger (1862), le Secret du bonheur (1864) et Souna (1874), faisant là

une oeuvre éprise d'une vision romantique de l'Algérie à

la Fromentin mais moins empreinte de la vision réaliste que les

naturalistes lui ont enseignée.

Daudet, dans ses charmants contes,

résumera l'expérience de neuf semaines de voyage, de décembre

1861 à février 1862. La mule du Cadi, Le Caravansérail,

Un décoré du 15 août, Les Sauterelles, Les Oranges

sont des récits exquis, d'une inaltérable fraîcheur.

Tartarin va immortaliser le Daudet algérien. Or, Tartarin est une

oeuvre parodique. De la même manière qu'il a su décrire

le caractère misérable des banlieues naissantes, Daudet

peindra cette Algérie dont il dénonce les ridicules avec

une certaine cruauté.

Il en aura d'ailleurs des remords puisque, dans Trente ans de Paris, il

convient " qu'il y avait, certes, autre chose à écrire

sur la France algérienne que les aventures de Tartarin. Par exemple,

une étude de moeurs, cruelle et vraie, l'observation d'un pays

neuf aux confins de deux civilisations, le conquérant conquis par

le climat, par les moeurs molles, l'incurie, la pourriture d'Orient. Que

de révélations à faire sur la misère de ces

moeurs d'avant-garde : l'histoire d'un colon, la fondation d'une ville

au milieu des trois pouvoirs en présence : armée, administration,

magistrature. Au lieu de tout cela je n'ai rapporté que Tartarin,

un éclat de rire, une galéjade. "

Maupassant lui-même, décrivant

en 1881 l'Algérie, se séparera peu de ses devanciers du

naturalisme. Le portrait de la vieille alsacienne qu'il nous laisse dans

Au soleil montre à la fois l'inadaptation radicale des premiers

colons à la civilisation algérienne et aux exigences climatiques,

et, en même temps, le caractère touchant et dérisoire

de leurs efforts.

" Elle était coiffée, la vieille Alsacienne, d'un bonnet

blanc, cheminant courbée, un panier au bras gauche ; exténuée

elle s'assit dans la poussière, haletante sous la chaleur torride

et se mit à pleurer. Puis elle me conta son histoire bien simple

: on leur avait promis des terres, ils étaient venus, la mère

et les enfants ; maintenant trois de ses fils étaient morts sous

ce climat meurtrier, il en restait un, malade aussi ; ses champs ne rapportaient

rien bien que grands car il n'y avait pas une goutte d'eau. Elle répétait

la vieille : de la cendre, Monsieur, de la cendre brûlée,

il n'y a pas un chou, pas un chou, pas un chou..., s'obstinant à

cette idée de chou qui devait représenter pour elle tout

le bonheur terrestre. "

Une nouvelle race

A partir de 1900, une vision différente

apparaît de l'Algérie dans la littérature française.

Gide, Isabelle Eberhardt, Montherlant vont apporter une vision qui n'est

plus celle de l'orientalisme mais une vision admirative et sympathique

qui n'est pas non plus celle du naturalisme.

Pour Gide, l'Algérie c'est

la découverte d'un monde libre qui lui donne la vie physique et

morale. Le soleil, la nature, l'ardeur des plantes, les jeunes créatures,

la simplicité des amours, le libèrent à la fois de

sa maladie physique et du climat moral dans lequel il a vécu.

C'est à Biskra que je devais guérir Nathanaél je

ne crois plus au péché.

Ce sont alors les descriptions de l'Algérie, des oasis, et, notamment,

d'El Kantara que Francis Jammes exaltera,

à son tour, en 1896.

Isabelle Eberhardt se présente

comme la messagère d'un certain idéal de vie indépendante,

quêteuse et apologiste de la solitude, particulièrement dans

ses carnets de route.

Quant à Montherlant il proclame

son amour pour l'Algérie. Il proclame qu'" il y a encore des

paradis " :

" Sur les sept ans, six mois que j'ai passés hors de France,

entre 1925 et 1933, j'ai passé trois ans, dix mois à Alger.

Comme je n'y étais pas forcé, il faut croire que cette ville

m'agréait. Stendhal se voulait citoyen milanais, jusqu'à

nouvel ordre, je me tiens pour citoyen algérois. "

Epris de cette solitude que lui donne le dépaysement, loin de Paris,

il découvre non seulement le mirage de l'orientalisme mais également

" cette plèbe barbaresque, ce prolétariat de corsaires

qui ne prennent plus à l'abordage que les tramwlys, avec de vieilles

capotes et des bandes molletières de soldat, des vestons en lambeaux,

des gourdins qui vont s'élargissant vers le bas. Et sous ces défroques,

le type est souvent assez beau, les yeux plus petits, les traits plus

accusés, à la fois plus fiers, plus délicats que

ceux des Tunisiens et le turban, couronne de blancheur vaguement bleutée,

est bien plus gracieux que la chéchia ".

Mais le véritable chantre de la nouvelle race française

de l'Algérie, c'est Louis Bertrand. Lorsqu'il arrive à Alger,

venant de sa Lorraine natale, il découvre une contrée qui

n'est peuplée ni d'autochtones ni d'émigrés, mais

désormais de créoles : quatre millions d'Arabes, plus d'un

million d'Européens.

Et quand on demande à ces fils de sang-mêlé : "

Etes-vous Français ? ", ils répondent avec Cagayous

: " Algériens nous sommes. "

Ce sera alors la série de grandes fresques sur l'Algérie,

éprises à la fois d'une description du petit peuple et de

la théorie du herbérisme, survivance de l'Algérie

romaine : Le sang des races, Pépète le bien-aimé,

les Villes d'Or, Saint Augustin, San- guis Martyrum.

" On bâtissait l'Alger moderne, écrit-il dans Le sang

des races, la fièvre de construction qui dure encore commençait

à répandre dans les faubourgs tout un monde remuant et bariolé

de travailleurs ; on édifiait les voûtes du port et le boulevard

de l'Impératrice, les rues d'Isly et de Constantine s'ébauchaient,

entraînant comme deux grands canaux, le flot montant des populations

neuves vers les plages et les ravins fleuris de Mustapha. "

L'oeuvre de Louis Bertrand est une

oeuvre d'amour. Elle date déjà et son latinisme apparaît

un peu trop appuyé mais il n'est pas possible de ne pas s'y référer

lorsqu'on veut décrire la présence française en Algérie

et la création d'une civilisation mixte, composée à

la fois des éléments autochtones et de l'apport de ces Français

qui, déjà installés depuis plusieurs générations,

sont devenus eux aussi à leur tour des autochtones.

Des écrivains, les frères Tharraud,

vont apporter une contribution importante à cette description de

l'Algérie du début du XXe siècle.

Attirés par le peintre Etienne Dinet, qui s'était établi

à Bou-Saada, ils rapporteront une oeuvre importante la Fête

arabe qui, dans l'esprit de Dinet, devait évoquer cette épopée

algérienne de la même manière que Dingley avait contribué

à célébrer l'épopée des Boers d'Afrique

du Sud. C'est ce roman, la Fête arabe, qui va les faire connaître

de Lyautey et qui leur permettra de terminer la guerre de 1914-1918 au

Maroc. Ils en rapporteront leurs oeuvres, désormais classiques,

Rabat ou les heures marocaines, Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas,

Fez ou les Bourgeois de l'Islam.

Il faut faire une place particulière à l'oeuvre d'Auguste

Robinet, dit Musette, un fonctionnaire algérien, devenu

journaliste qui décrira, à partir de 1895, dans des petits

fascicules vendus 10 centimes, les aventures d'un titi d'Alger, le pittoresque

Cagayous.

En une oeuvre, savoureuse non seulement par la description de son héros

mais également par le langage qui s'ébauche et qui est le

langage même de Bab el-Oued, il décrit ce menu peuple :

" Moi, dit Cagayous, si je suis pas français naturel, j'suis

algérien ; rue d'Orléans je suis né ; d'abord, ma

mère elle touche la carte du bureau de bienfaisance, preuve qu'elle

s'a fait française. "

Des écrivains

vigoureux

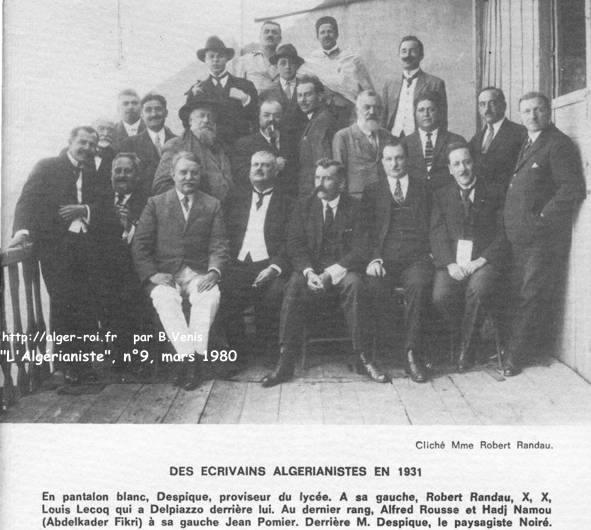

Robert Randau,

le fondateur, avec d'autres écrivains, d'un mouvement littéraire,

l'Algérianisme, se situe, avec son Professeur Martin, petit bourgeois

d'Alger, dans la même ligne que Louis Bertrand tout en donnant à

l'indigène " une part plus importante.

Ses quatre romans algériens : les Colons (1907), les Algérianistes.

(1911), Cassard le berbère (1920), le Professeur Martin 1935, constituent

un tableau expressif et exact de ce monde nouveau qui s'est créé.

Il dépeint les colons, il montre l'attirance viscérale vers

la terre d'Algérie et même lorsqu'ils deviennent comme un

de ses héros, le docteur Lavieux, un érudit, un médecin,

ils ont en eux cet amour de la terre qui fera retourner à la ferme

paternelle le médecin. Robert Randau note avec exactitude cette

réaction d'autochtone qu'a désormais le Français

d'Algérie contre celui qu'il estime être un envahisseur et

qui n'est autre que l'Arabe.

Parmi les écrivains d'entre les deux guerres, Ferdinand Duchêne,

Gabriel Esquer, Louis Lecoq, Lucienne Favre, Paul Achard, Jean Pomier

et bien d'autres savent créer une littérature particulière

qu'il convient d'étudier et de comparer avec la littérature

métropolitaine de l'époque avant de porter un jugement définitif.

A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, des écrivains

vont dépasser le cadre de leur province et se faire entendre de

Paris. Ce ne sont pas des Français découvrant l'Algérie,

tombant sous son charme et narrant leurs conquêtes, mais des autochtones

ou des hommes ayant beaucoup vécu en Afrique du Nord.

Albert Camus, né à Mondovi

en 1913, va être un des types les plus achevés de cette littérature

nouvelle.

Subissant l'influence de Gabriel Audisio,

le méditerranéen, amoureux d'Alger, le poète de Jeunesse

de la Méditerranée, celle de Jean Grenier, auteur des Inspirations

méditerranéennes, il publie en 1937 son premier grand livre

: L'envers et l'endroit, dans lequel il met en scène ces types

d'humanité algérienne que sont les pauvres, les vieillards,

les malades, les humbles, tout ce petit peuple qu'il connaît bien

puisqu'il est l'un des siens.

L'Etranger, la Peste se déroulent en Algérie, même

si Oran apparaît peu dans ce dernier roman.

Toute une littérature va éclore autour de Camus, René-Jean

Clot, Canavaggio, Jean Pelegri, Emmanuel Roblès, Mouloud Ferraoun,

Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, pour n'en citer que quelques-uns.

La guerre d'Algérie fera naître une littérature nouvelle,

la littérature militaire. Marquée souvent par des prises

de position politiques, elle présentera toujours un intérêt

d'information au-delà même de la fiction.

Cette littérature aura pour auteurs, entre autres,

Lartéguy et ses Centurions, le

général Buis, avec la Grotte, Cecil

Saint-Laurent et Philippe Heduy avec

le Lieutenant des Taglaïts.

Ce qu'il est intéressant d'étudier et qui va naître,

c'est la saga, c'est-à- dire une littérature qui évoque,

à travers un récit romancé, l'histoire d'un peuple

ou, mieux, l'histoire de ceux qui le composent : colons de 1830, expulsés

de 1852 qui, à force d'acharnement, de travail, de courage et de

sang, construisent une race et une nation.

Jeanne Montupet, avec la Fontaine

Rouge avait publié, dès 1953, une trilogie où elle

s'efforçait de raconter la geste algérienne des Vermorel,

in- carnée par trois générations successives, propriétaires

du domaine de la Fontaine Rouge. Cette histoire d'une famille algérienne

depuis 1837 ne manque ni de conviction ni d'exactitude même si les

besoins du récit donnent parfois une atmosphère un peu artificielle

au roman.

Après l'Indépendance, Jules Roy,

avec les Chevaux du Soleil, Jean Bogliolo,

avec l'Algérie de Papa seront les continuateurs de ce genre littéraire

qu'il serait souhaitable de voir se perpétuer car il est, plus

que dans des romans séparés, révélateur d'une

civilisation qui ne doit pas mourir.

En sont la preuve ces écrivains, nés en Afrique du Nord,

et qui nous donnent des oeuvres si diverses mais toujours originales :

Augustin Ibazizen, Frédéric Musso,

Daniel Saint- Amont, Marie Elbe, Anne Loesch, Anne Bragance, Charles Manguso

et bien d'autres...

Si Rome a oublié l'Algérie dont il ne reste plus de trace

dans ses préoccupations et dans sa littérature dès

la fin de l'ère constantinienne, c'est parce que l'Algérie

est morte dans sa littérature populaire. Les souvenirs de l'Afrique

romaine ont peu à peu totalement disparu dans la pensée

de l'Occident car, loin des contacts étroits avec cette terre d'Afrique,

loin des contacts littéraires, Rame en a perdu jusqu'au souvenir

en se repliant sur Byzance et sur Aix-la- Chapelle.

En revanche, le souvenir du sud américain vit actuellement comme

il n'a jamais vécu. L'épopée sudiste est plus fervente

encore dans les esprits que l'épopée Peau-Bouge. A quoi

tient cette survie ? C'est parce qu'elle a trouvé son expression

littéraire et cinématographique.

Que l'Algérie conserve l'empreinte française de cent otrente-deux

ans de civilisation. Qu'elle demeure dans nos coeurs et dans nos esprits

grâce à la littérature algérienne d'expression

française.

André DAMIEN.

Me Damien est né à Philippeville, il est maire de Versailles

et algérianiste.

|