LES EAUX MINÉRALES DE L'ALGÉRIE

Dans un récent article

de cette revue, j'affirmais qu'aucune de nos colonies ne nous offre

autant de ressources ni de débouchés que l'Algérie.

Mais l'inventaire que je donnais de ces richesses était incomplet.

A dessein, car je me proposais d'en faire l'objet d'une étude

spéciale, j'avais négligé de parler des eaux minérales.

C'eût été là une grave lacune, car peu de

pays en sont aussi abondamment pourvus : dans les parties montagneuses,

c'est à chaque pas que l'on rencontre des sources thermales jaillissant

spontanément à la surface du sol. Leurs propriétés

curatives sont connues et utilisées depuis les temps les plus

reculés, ainsi qu'en témoignent les vestiges laissés

par les peuples de l'antiquité. Comme en toutes choses, ce sont

les Romains qui surent le mieux en tirer parti. Partout où se

trouve une source d'eau chaude, ou découvre les restes, encore

imposants parfois, de piscines romaines et souvent, à côté,

les ruines d'une ville qui s'était créée autour

de l'établissement thermal.

Malheureusement, cette partie de l'œuvre de nos grands prédécesseurs

ne trouva pas plus grâce que le reste devant l'instinct de destruction

des hordes qui se succédèrent dans l'Afrique du Nord après

la chute de l'empire romain. Les thermes furent démolis, leurs

matériaux dispersés et aucune piscine ne fut jamais réparée

ou construite depuis lors par les occupants du sol. Et cependant, les

indigènes ont un véritable culte pour l'eau chaude à

laquelle ils attribuent une origine sainte.

D'après une légende, en effet, le roi Salomon, en prévision

de longs voyages à travers le monde, avait envoyé à

l'avance des génies, afin de préparer des bains pour lui

et sa suite le long de la route. En vue d'éviter toute indiscrétion

de leur part, il les avait choisis aveugles, sourds et muets. Mais,

à cause de ces infirmités, personne n'a pu leur apprendre

la mort de leur maître, si bien que les génies continuent

toujours à chanter les bains comme si le roi Salomon était

encore vivant. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de sources

thermales en Algérie portent le nom de Selimane. traduction arabe

de Salomon.

Beaucoup sont également placées sous le patronage de marabouts

vénérés. Mais, malgré ce caractère

religieux, les indigènes se contentent, pour prendre leurs bains,

de l'installation la plus rudimentaire, souvent de simples trous d'eau

dans lesquels ils se plongent au hasard et quelquefois à contre-temps.

Ce sont nos médecins militaires qui songèrent les premiers

à utiliser les vertus curatives de ces eaux pour le traitement

des blessés et des malades déprimés par le climat

ou les fatigues de la guerre. Sur leur demande, un certain nombre de

piscines romaines furent remises en état et des camps installés

auprès d'elles. Les résultats obtenus par ces moyens de

fortune furent si favorables que l'autorité militaire se décida

à édifier de véritables établissements dont

quelques-uns subsistent encore : tels ceux d'Hammam-Meskoutine,

d'Hammam-R'hira

et d'Hammam-bou-Hadjar.

L'initiative privée ne tarda pas à suivre cet exemple

et, si les premières tentatives ne furent pas toujours couronnées

d'un plein succès, l'Algérie compte néanmoins aujourd'hui

un certain nombre d'établissements thermaux très confortables,

comme ceux d'Hammam-H'hira. à proximité d'Alger, et d'Hammam-Meskoutine,

sur la ligne de Constantine à Bône. D'autres, plus simplement

aménagés, offrent encore une installation très

suffisante, tels sont les Bains de la Reine, aux portes d'Oran ; Hammam-Salahin,

à 8 kilomètres de Biskra : Bou-Hanifia.

à 5 kilomètres de la station du même nom, sur la

voie ferrée d'Arzew à Saïda : Hammam-bou-Hadjar.

située à une vingtaine de kilomètres d'Aïn-Témouchent.

Je n'ai pas l'intention de décrire les propriétés

des eaux minérales algériennes. Ce travail a été

remarquablement fait en 1911 par un savant. M. le docteur Hanriot. professeur

agrégé à la Faculté de Médecine de

Paris, membre de l'Académie de Médecine, dans son étude

magistrale sur les eaux minérales de l'Algérie, à

laquelle je ne puis que renvoyer le lecteur.

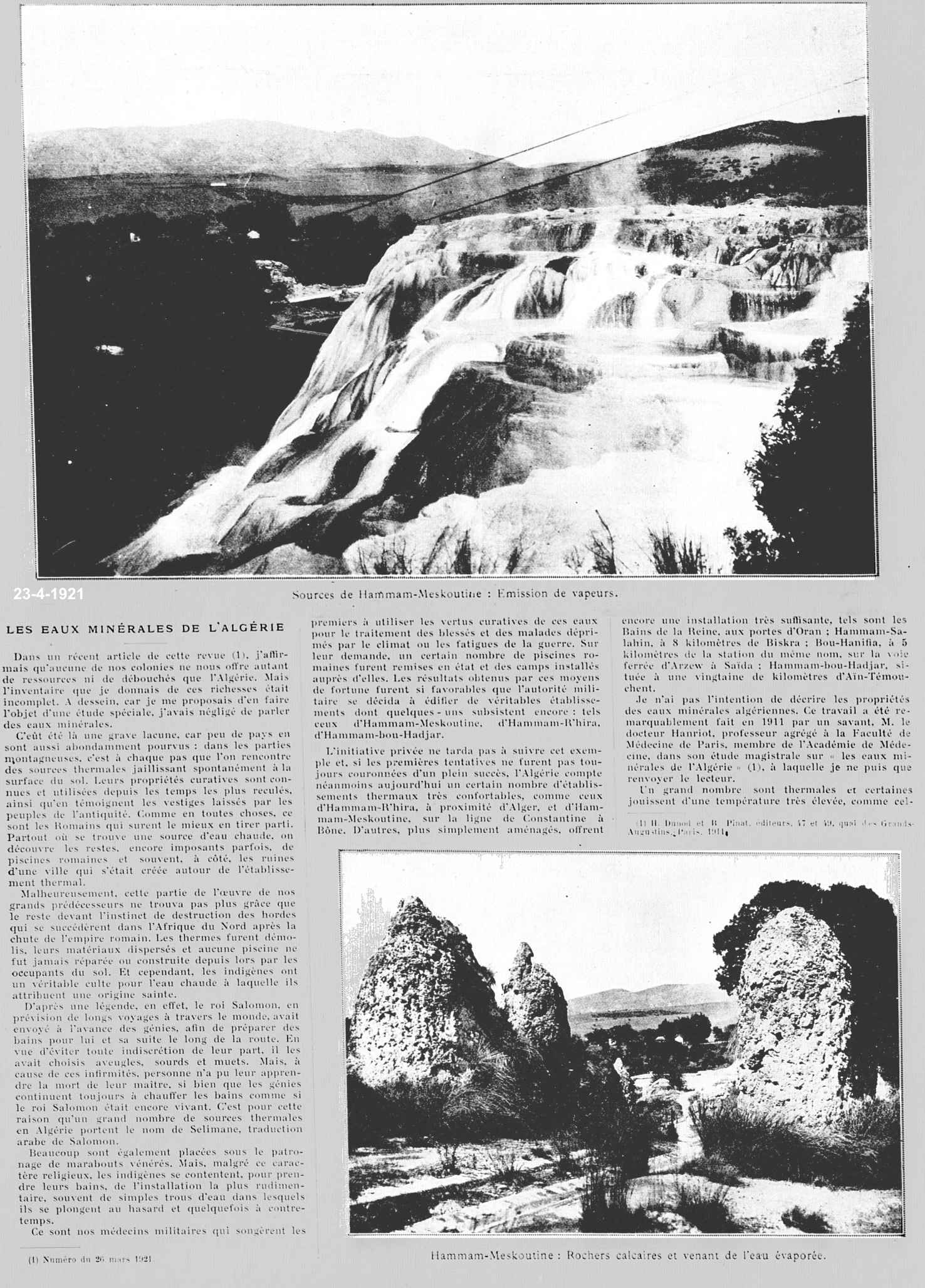

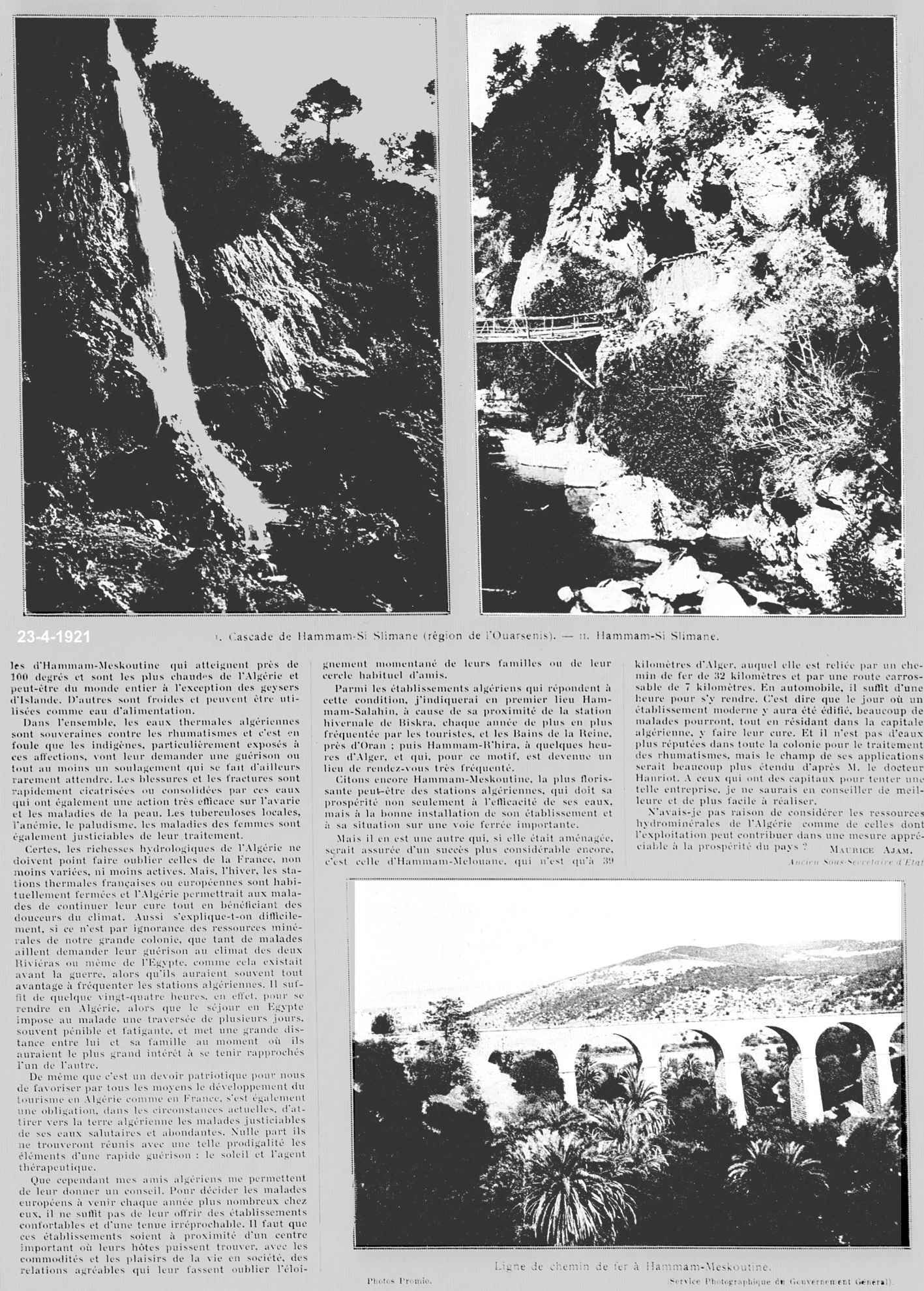

Un grand nombre sont thermales et certaines jouissent d'une température

très élevée, comme celles d'Hammam-Meskoutine qui

atteignent près de 100 degrés et sont les plus chaudes

de l'Algérie et peut-être du monde entier à l'exception

des geysers d'Islande. D'autres sont froides et peuvent être utilisées

comme eau d'alimentation.

Dans l'ensemble, les eaux thermales algériennes sont souveraines

contre les rhumatismes et c'est en foule que les indigènes, particulièrement

exposés à ces affections, vont leur demander une guérison

ou tout an moins un soulagement qui se lait d'ailleurs rarement attendre.

Les blessures et les fractures sont rapidement cicatrisées ou

consolidées par ces eaux qui ont également une action

très efficace sur l'avarie et les maladies de la peau. Les tuberculoses

locales. l'anémie, le paludisme, les maladies des femmes sont

également justiciables de leur traitement.

Certes, les richesses hydrologiques de l'Algérie ne doivent point

faire oublier celles de la France, non moins variées, ni moins

actives. Mais, l'hiver, les stations thermales françaises ou

européennes sont habituellement fermées et l'Algérie

permettrait aux malades de continuer leur cure tout en bénéficiant

des douceurs du climat. Aussi s'explique-t-on difficilement, si ce n'est

par ignorance des ressources minérales de notre grande colonie,

que tant de malades aillent demander leur guérison au climat

des deux Riviéras ou même de l'Égypte, comme cela

existait avant la guerre, alors qu'ils auraient souvent tout avantage

à fréquenter les stations algériennes. Il suffit

de quelque vingt-quatre heures, en effet, pour se rendre en Algérie,

alors que le séjour en Égypte impose au malade une traversée

de plusieurs jours, souvent pénible et fatigante, et met une

grande distance entre lui et sa famille au moment où ils auraient

le plus grand intérêt à se tenir rapprochés

l'un de l'autre.

De même que c'est un devoir patriotique pour nous de favoriser

par tous les moyens le développement du tourisme en Algérie

comme en France, c'est également une obligation, dans les circonstances

actuelles, d'attirer vers la terre algérienne les malades justiciables

de ses eaux salutaires et abondantes. Nulle part ils ne trouveront réunis

avec une telle prodigalité les éléments d'une rapide

guérison : le soleil et l'agent thérapeutique.

Que cependant nos amis algériens me permettent de leur donner

un conseil. Pour décider les malades européens à

venir chaque année plus nombreux chez eux. il ne suffit pas de

leur offrir des établissements confortables et d'une tenue irréprochable.

Il faut que ces établissements soient à proximité

d'un centre important où leurs hôtes puissent trouver,

avec les commodités et les plaisirs de la vie en société,

des relations agréables qui leur fassent oublier l'éloignement

de leurs familles ou de leur cercle habituel d'amis.

Parmi les établissements algériens qui répondent

à cette condition, j'indiquerai en premier lieu Hammam-Salahin,

à cause de sa proximité de la station hivernale de Biskra,

chaque année de plus vu plus fréquentée par les

touristes, et les Bains de la Reine. prés d'Oran : puis Hammam-R'hira.

à quelques heures d'Alger, et qui, pour ce motif, est devenue

un lieu de rendez-vous très fréquenté.

Citons encore Hammam-Meskoutine. la plus florissante peut-être

des stations algériennes, qui doit sa prospérité

non seulement à l'efficacité de ses eaux, mais à

la bonne installation de son établissement et à sa situation

sur une voie ferrée importante.

Mais il en est une autre qui, si elle était aménagée,

serait assurée d'un succès plus considérable encore,

c'est celle d'Hammam-Mélouane. qui n'est qu'à 39 kilomètres

d'Alger, auquel elle est reliée par un chemin de fer de 32 kilomètres

et par une route carrossable de 7 kilomètres. En automobile,

il suffit d'une heure pour s'y rendre. C'est dire que le jour où

un établissement moderne y aura été édifié,

beaucoup de malades pourront, tout en résidant dans la capitale

algérienne, y faire leur cure. Et il n'est pas d'eaux plus réputées

dans toute la colonie pour le traitement des rhumatismes, mais le champ

de ses applications serait beaucoup plus étendu d'après

M. le docteur Hauriot. A ceux qui ont des capitaux pour tenter une telle

entreprise, je ne saurais en conseiller de meilleure et de plus facile

à réaliser.

N'avais-je pas raison de considérer les ressources hydrominérales

de l'Algérie comme de celles dont l'exploitation peut contribuer

dans une mesure appréciable à la prospérité

du pays.