|

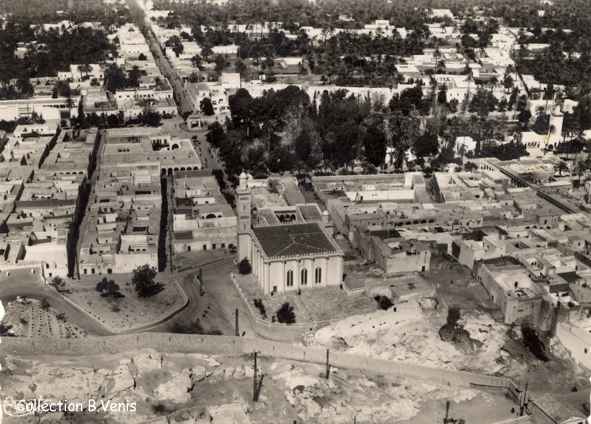

Vue aérienne de Laghouat

Vue aérienne de Laghouat |

L'essor du sud-algérien dans

la période qui s'étend de 1942 à 1946 doit être

appréciée dans le cadre de la mission que les Territoires

du Sud ont à assumer dans l'économie de l'Algérie

et plus généralement de l'Afrique du Nord, et se mesurer

à l'importance des résultats qui ont été obtenus

à ce sujet, lors des événements capitaux qui ont

marqué cette période. La vocation spéciale des territoires

sahariens résulte, on le sait, de la géographie humaine

de ce pays, de son histoire et de sa position intermédiaire entre

l'Afrique du Nord et l'Afrique Noire.

Le Sahara, cette " Terre qui se meurt ", suivant la définition

et le mot de l'explorateur Félix Dubois, tire son importance essentielle

de son rôle de lieu de transition entre les deux rives du Sahara.

C'est par lui que se sont faites les grandes migrations de peuples (Berbères-Arabes)

qui ont porté en pays noir, les premiers germes de civilisation

en même temps que les traces d'un sang nouveau. C'est également

par lui que s'est fait, pendant longtemps, un commerce assez important

dont malheureusement' la principale matière d'échange fut,

en dernier lieu, formée par les esclaves... Dans cet affreux désert,

subsistaient cependant quelques " îlots de prospérité

" (oasis de palmiers, " arrems ", champs de cultures des

Touaregs...) qui servaient de reposoirs, pour les caravanes et tous les

déplacements d'hommes...

Mais c'est aussi au désert (lorsqu'y régnait l'insécurité)

que trouvaient asile des bandes pillardes qui gênaient ou paralysaient

les centres d'activité locale et entravaient toute sorte de liaison

entre Afrique blanche et Afrique noire. Chose plus grave, cette insécurité

apportait troubles et guerres dans les Sociétés humaines

installées dans les contrées habitées voisines, à

moins qu'elles n'adoptassent de sévères mesures de polices

susceptibles d'assurer, avec la sécurité des routes du désert,

la tranquillité des états riverains. Ceux-ci pas plus que

la France du XIXe siècle, n'étaient maîtres d'avoir

ou de n'avoir pas une politique saharienne. Pour leur existence et leur

prospérité, ils étaient contraints d'intervenir dans

le désert !

Telles furent les considérations qui, en 1902, motivèrent

la création des Territoires du Sud, en tant qu'unité administrative

et militaire distincte... Au moment où éclata la guerre

de 1939, la plupart dès objectifs visés (maintien des "

îlots de prospérité ", sécurité,

liaison des deux rives du désert...) étaient réalisés

dans d'assez bonnes conditions... Est-ce que la guerre allait en compromettre

le cours ?

**

Le maintien des îlots de prospérité

dans le désert (et si possible leur extension) nécessite,

en premier lieu, une connaissance scientifique aussi complète que

possible du pays... La création, en 1937, de l'Institut de Recherches

Sahariennes, rattaché à l'Université d'Alger, avait

dès avant la guerre, donné un réel développement

à ces études... La guerre ne les a pas interrompues... Succédant

aux missions antérieures du Hoggar, en 1928, et aux Ajjeurs (193o-1932)

une Mission scientifique a été envoyée au Fezzan

(Dirigée par le professeur MAIRE.),

aussitôt sa conquête réalisée par les troupes

conjuguées du Tchad et des confins Algéro-Tripolitains.

Elle a rapporté des documents du plus haut intérêt,

sur les pays récemment occupés. Des savants isolés

(professeurs Killian et Capot-Rey) ont d'ailleurs poursuivi des études

sur le sol et les productions du Sahara algérien.

Il fallait encore conserver dans le Sahara, ces îlots de prospérité

préexistants et, si possible, développer leurs ressources...

La Direction des Services agricoles des Territoires du Sud s'est attachée

à étendre la superficie des terres cultivées en céréales

(passée de 3.000 à 5 .000 ha), à améliorer

le rendement des oasis en dattes de qualité, à tirer meilleur

parti de certaines cultures industrielles (tabac, henné). L'exploitation

de

l'alfa (abandonnée durant la guerre) est reprise sur

un mode nouveau et promet de donner lieu à une industrie locale

intéressante (usines de cellulose).

En même temps, malgré des circonstances défavorables,

la plus grande attention était portée à la protection

de l'élevage (ovin et camelin) qui constitue la richesse des nomades.

Cependant la Direction des Travaux publics du Gouvernement général

poursuivait l'étude d'une " politique hydraulique " objective.

De nouveaux forages artésiens étaient prévus (

A Ghardaïa notamment.). Un programme important de barrages

était établi.

Enfin, l'exploitation des mines de charbon de Kenadsa

était considérablement développée afin de

parer aux déficits de ce produit et était portée

à 244.000 tonnes annuelles.

Par contre, la question du chemin

de fer transsaharien, qu'à l'instigation du Reich le gouvernement

de Vichy avait ressuscitée, est remise à des temps meilleurs.

Enfin, l'assistance sociale recevait, en pleine guerre, dans le sud une

extension importante : infirmeries indigènes (

Leur nombre est de 23 et celui des postes sanitaires de secours de 117.),

stations de consultations médicales et d'autre part les institutions

de bienfaisance (soupes scolaires, entraide française, société

des petits sahariens) se multipliaient, tandis que les ouvroirs continuaient

d'apporter aux populations un surcroît apprécié de

ressources artisanales.

Le commerce transsaharien était virtuellement supprimé,

après une période de prospérité relative,

par l'adoption du " franc colonial ".

Toutes ces réalisations n'eussent pu subsister si la tranquillité

et l'ordre n'avaient été fermement maintenus dans le Sud,

dans cette période troublée... A cette mission pacifique

les troupes et les goums sahariens ne faillirent pas. Aucun acte de banditisme,

aucun soulèvement même partiel, n'ont été signalés.

Bien au contraire, ces belles troupes, agissant en étroite collaboration

avec les contingents, venus du Tchad, sous les ordres du général

Leclerc, ont complété le cadre de sécurité

de l'Algérie en s'emparant de haute lutte des oasis de Ghat et

de Ghadamès, menaces perpétuelles contre nos possessions

du Sahara oriental. Elles ont même prolongé leur action sur

le Fezzan, où l'administration française a partout remplacé

l'italienne, pour le plus grand bien et la plus grande satisfaction des

populations.

Les contacts conservés de ce côté, avec les troupes

anglaises d'occupation de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque,

nous mettent désormais à l'abri des surprises que l'on pouvait

toujours attendre de voisins aussi... instables que les italiens.

Tous les problèmes posés par l'occupation du Sahara, exigent

avant tout, l'établissement de moyens de liaison et de communication

entre les différents postes et colonies intéressés

à la sécurité et à la prospérité

du Sahara. Une attention particulière n'a pas cessé d'être

portée à cette question. Le réseau de T.S.F. a continué

de fonctionner parfaitement durant ces années de crise. D'autre

part on s'est efforcé de perfectionner le système des pistes

automobilisables. Les services du Génie, des Territoires du Sud,

du Mer-Niger ont concouru à cette oeuvre grâce à laquelle

les compagnies de transport subventionnées (transsaharienne sur

l'axe Reggan-Gao, Transports tropicaux sur la direction Hoggar-Zinder,

Devic et Delaunay, etc...) ont pu contribuer au transport de nombreux

voyageurs transsahariens, fonctionnaires et particuliers, en provenance

de l'A.O.F. et de l'A.E.F. empêchés par les événements

d'emprunter la voie maritime pour leur rapatriement.

Enfin, les liaisons par avions (militaires d'abord puis confiées

à la société Air-France) n'ont pas cessé de

s'améliorer et assurent dès maintenant les transports de

courrier et de voyageurs entre les postes et les colonies les plus lointains.

Et si durant la guerre, il n'a pu être question d'une reprise du

tourisme algérien, qui, avant la guerre, avait connu un réel

succès, dès maintenant des programmes sont établis

pour redonner vie à cet instrument remarquable pour le développement

des liaisons intercoloniales et par contre coup pour la reprise d'une

collaboration technique et financière désirable, entre les

deux rives du Sahara. La société des Amis du Sahara s'y

emploiera de son mieux.

En résumé, on doit constater que la période de guerre,

loin d'être pour l'essor du sud algérien une période

de stagnation, a été presque dans tous les domaines, marquée

par une activité productrice, amorce pour des lendemains plus intéressants

encore,.

L'évolution de ces territoires dans l'avenir pourra se résumer

ainsi :

----Fixation définitive des frontières des territoires du

Sud, tenant compte de la nouvelle conjoncture politique au Fezzan et en

tripolitaine notamment.

----Organisation adéquate des administrations et des-troupes sahariennes,

destinées à maintenir la paix dans le Sahara tout entier

par une liaison politique et économique étroite entre les.

possessions françaises des deux rives du désert et une action

coordonnée avec les puissances étrangères limitrophes

de l' Algérie.

----Poursuite de la reconnaissance scientifique du Sahara et des mesures

d'ordre politique, social et économique les plus propres à

maintenir et si possible, à développer les îlots de

prospérité dans le Sahara (forages, barrages, exploitations

agricoles et minières, assistance médicale et sociale, instruction).

. .

Amélioration des réseaux de liaison et de

communication (automobiles, aériennes, etc.), propres à

faciliter l'oeuvre lie police et, de mise en valeur des territoires sahariens.

Général O. MEYNIER

Ancien directeur des Territoires du sud de l'Algérie.

|