o SAOULA

Historiquement Saoula est un village du plan Guyot, dont Guyot ne dit presque rien dans l'exposé de son plan adressé à son Ministre. Je ne recopie pas ce texte. Par contre, dans son rapport destiné au Gouverneur Général Bugeaud, il est si prolixe que je me permets quelques coupures pour ne retenir que l'essentiel.

|

Dans ce texte le Comte Eugène Guyot, Directeur

de l'Intérieur, souligne la prégnance des préoccupations

sécuritaires dans l'esprit des responsables de la colonisation

à Alger, et aussi le fait qu'à moins de 4km du grand camp

militaire de Birkhadem la sécurité est encore précaire.

Il a vu juste en opposant la fertilité du nord de la commune et

la médiocrité des terres du côté de la plaine.

Mais il surestime le débit d'étiage de l'oued Kerma qui

n'a permis ni d'irriguer, ni d'installer des usines. Cet oued ne traverse

pas, mais longe la commune à l'est.

Le résumé du texte de l'arrêté du 18 avril

1841 se trouve dans la monographie sur Draria.

Le souci sécuritaire est confirmé par la lettre que l'architecte de la Province, Monsieur Guiauchain, a adressée au Comte Guyot le 9 février 1843. Les deux points à retenir sont le creusement d'un fossé de 1350m de long, et la construction de 4 corps de garde aux 4 coins du périmètre protégé, dont une tour à un étage.

Ce projet n'est pas resté lettre morte. Il a même été réalisé si complètement et si solidement que son tracé apparaît sur la carte du Sahel de 1873. C'est le seul village du Sahel représenté sur cette carte qui, à cette date, a gardé son glacis de protection. Il faut croire que la contrée avait été plus longtemps hostile aux implantations de colons qu'ailleurs.

La superficie de 470ha ne concerne que les terres concédées aux colons, qui ont dû recevoir des lots d'une dizaine d'hectares. Au village les 44 lots prévus initialement avaient chacun 600m². Chaque concessionnaire avait alors l'obligation de bâtir une maison sur son lot et de l'entourer d'une clôture solide et continue de telle sorte qu'il n'y ait pas d'espace non protégé entre les lots voisins.

Sur le plan extrait de la carte de 1873, il semble que

l'architecte ait vu grand quand il a fixé les limites du village.

En 1873 il reste encore beaucoup de places vides à l'intérieur

de l'enceinte.

J'ai rajouté les limites d'une toute petite propriété

dont il sera question dans le supplément.

Sur cette carte le " haut " n'indique pas la

direction du nord, mais approximativement celle du N.N.E.

Les ouvrages de défense encore présents ne sont plus nécessaires.

Une ferme isolée est déjà construite à un

kilomètre du village. Il y en aura bientôt bien d'autres,

notamment autour des routes de Draria et de Crescia.

Et le nouveau cimetière a été lui aussi déplacé

à un kilomètre sur la route de Crescia, et hors de la vue

du village.

Quelques dates

| 1843 - | Fondation d'un centre de peuplement européen rattaché à la commune de Birkhadem |

| 1859 - | Premier mariage enregistré, entre

Vidal Jorge et Bonet Francesca, deux Mahonnais peut-être. Le registre ne précise pas l'église du sacrement ; Sainte Philomène à Birkhadem (village le plus proche) ou Saint-François-Régis de Saoula dont j'ignore la date de construction. Le projet Guyot avait rattaché Saoula à la paroisse de Douéra trop éloignée (9km). |

| 1860 - | Ouverture de la voie ferrée d'Alger

à Blida avec un arrêt dans la commune, à Baba

Ali. Cet arrêt desservait en fait plutôt Birkhadem, grâce à une grande route directe ouverte en 1845, qui était parcourue par des services de corricolos. |

| 1884 - | Saoula devient Commune de Plein Exercice |

| 1920 - | Inauguration du monument aux morts de la Grande Guerre |

| 1930 - | Inauguration de la cave coopérative de Saoula-Crescia |

| 1954 - | Nuit du 31/10 au 1/11 : un attentat du FLN provoque des dégâts à l'usine Cellunaf de Baba Ali |

| 1956 - | 6 mai Trois conseillers municipaux musulmans sont enlevés et assassinés par le FLN |

| 1961 - | Assassinat du Maire Baptiste Deschamps,

74 ans. Il était Maire depuis 1947 et avait succédé à Nicolas Huss. |

Le territoire communal

Comme toutes les communes de la bordure sud du Sahel, le territoire dépendant de Saoula empiète sur la Mitidja. C'est même le seul dont la limite sud est repoussée jusqu'à la rive gauche de l'oued el Harrach. Il est donc triple.

Le nord est un plateau

vallonné limité à l'est par la vallée un peu

encaissée de l'oued Kerma (branche occidentale). C'est d'ailleurs

un peu en aval de Saoula que se rejoignent les deux branches, dites orientale

et occidentale, de cet oued qui fut un lieu d'embuscade dans les années

1830.

C'est là qu'il y a le plus de fermes, le plus de routes et le plus

de vignes. C'est le Saoula des petits colons qui fait partie intégrante

du Sahel viticole.

L'oued Kerma est à 100m d'altitude, et les collines culminent à

200m en bordure du talus sur la Mitidja.

Le talus, comme dans

la commune voisine de Crescia domine de façon assez abrupte la

plaine. Il est entrecoupé de ravins sans écoulement pérenne,

et largement recouvert de broussailles. C'est le Saoula laissé

aux indigènes par la colonisation. Il y a très peu de fermes

et, du moins en 1930, il n'y avait aucune route directe vers la plaine.

En 1950 il y en avait une qui prenait, au village, derrière la

poste, continuait à travers les terres des Ouled bou Zoa et rejoignait

le chemin de ferme qui aboutissait dans la plaine à une auberge

signalée par la carte.

C'est la partie la moins européenne de la commune.

La plaine de l'Harrach

est très basse : 20 mètres à peine. Elle était

marécageuse avant les travaux de drainage du XIXè siècle.

Dans les zones bien drainées on avait planté de la vigne.

Bien que située dans la commune de Saoula, les gens résidant

ici se sentaient plus proches de Birkhadem ou de Kouba que de Saoula,

car les routes étaient bien meilleures.

Dans cette bordure nord de la Mitidja passent et la voie ferrée

de Blida-Oran, et la RN1, celle de Blida et du grand sud par Djelfa et

Laghouat. La station de Baba Ali est située à l'endroit

où route et voie ferrée divergent : la route continue à

suivre la limite basse du talus tandis que la voie ferrée coupe

au plus court à travers la Mitidja pour atteindre Boufarik.

|

Baba Ali a longtemps été un simple arrêt,

puis une gare somnolente. Elle n'a pris d'importance qu'avec l'installation

d'ateliers industriels, avec en particulier une usine de travail de l'alfa,

celle de la cellunaf, comme cellu

pour cellulose et af pour alfa. On y fabriquait toutes sortes de papier,

et notamment des papiers à écrire de qualité. Le

papier sortait de l'usine par camion et les déchets étaient

déversés dans l'oued sans traitement : l'odeur était

ainsi acheminée jusqu'à Maison-Carrée où elle

constituait un élément de reconnaissance olfactive de la

ville. On savait qu'on s'approchait de la ville grâce à ce

parfum, surtout en périodes de basses eaux, les plus durables.

Après 1945 on a mis en exploitation une gravière en bordure

de l'oued. Les besoins de construction liés à la croissance

du Grand- Alger et les chantiers de route lui offraient une clientèle

assurée. Il sortait de ses ballastières 600m3 par jour de

graviers de toutes tailles. La photo représente l'une d'elles.

C'est la partie industrielle de la commune de Saoula. Elle est extérieure

au Sahel des géographes, même si elle y était administrativement

rattachée. C'est un bout de Mitidja.

Le village centre

Il a un plan en damier classique, mais perturbé par le relief car

il a été bâti sur les deux pentes d'un vallon : à

l'est la pente est faible, mais à l'ouest, du côté

de la mechta, elle est beaucoup plus forte. La route de Birkhadem à

Douéra le traverse au prix de deux tournants à angle droit.

La rue la plus basse est séparée de l'oued

Maktar par une zone inondable plantée d'eucalyptus. Cet arbre originaire

d'Australie s'est si bien adapté à L'Algérie, qu'il

en paraît originaire, tout comme le figuier de Barbarie.

L'eucalyptus est venu d'Australie. Il aurait été essayé

à Bordj Menaïel, en Kabylie, vers 1860. Il connut ensuite

un succès très rapide car le climat lui convient et parce

qu'on lui prêtait la capacité d'éloigner les moustiques.

Quand la pluviométrie le permettait, on en a planté à

proximité de tous les villages de colonisation.

L'église consacrée à Saint François-Régis

était en bas du village, dans la même rue que les deux cafés,

mais à l'autre bout. Les deux cafés se trouvaient en bordure

d'un grand espace non bâti : c'était commode pour les joueurs

de boules qui avaient soif. L'école était proche de l'église.

La rue la plus pentue conduisait au village arabe( la mechta de la carte) et desservait au passage un stade au sol de tuf (pas de gazon en Algérie) et sans tribunes. Il existait avant 1939.

| Deux photos prises à 30 ou 40

ans d'intervalle ; celle en couleurs est de 1963. Sur les deux on voit le clocher de l'église. |

|||

|

Sur celle en couleurs les 3 maisons de gauche donnent sur la rue qui montait vers le stade et la mechta. La route est celle de Crescia-Douéra. |

||

Sur l'autre agglomération de la commune Baba Ali, je ne possède et n'ai trouvé ni photo, ni carte, ni texte : seulement les allusions aux deux usines déjà citées. Je ne possède que la grille horaire des trains d'Oran pour 1871. Je ne les mets pas ici car les horaires ont sûrement changé, et il y a peu de commentaires à faire, sinon que les trains ne faisaient pas tous halte à Baba Ali, et, qu'à cette époque il n'y avait pas de train de nuit.

La desserte de Baba Ali était donc assurée par quelques trains omnibus, et celle de Saoula par les autocars de la société Seygfried, jusqu'au rachat de cette dernière par les Auto-Cars Blidéens. Saoula était le terminus d'une ligne qui montait d'Alger par Belcourt, le ravin de la femme sauvage et Birkhadem.

Supplément sur un minuscule

colon

Il fut un temps où les journalistes paresseux ou malveillants associaient

systématiquement l'adjectif gros au mot colon. Qu'il y ait eu des

colons obèses (financièrement) c'est exact : mais pas plus

que de gros exploitants agricoles beaucerons, picards ou artésiens.

Je ne peux pas rédiger un paragraphe sur les gros colons : il n'y

en avait pas dans ma famille. Dommage pour moi. Mais je puis parler, en

connaissance de cause, non pas d'un petit, mais d'un minuscule colon que

j'appellerai Ferdinand. Dommage pour lui.

Ce colon avait acquis en 1939, en copropriété

avec deux de ses sœurs, et grâce à un prêt consenti

à des conditions très favorables par l'ancien patron de

son père décédé à Kaddous, une propriété

de 4,75ha. L'inflation du temps de guerre avait heureusement allégé

la dette qui fut remboursée sans peine. Mais les 4,75ha, dont les

¾ plantés en vigne, n'ont pas grandi. La vigne, elle, a

vieilli ; elle rapportait de moins en moins et des ceps commencèrent

à mourir.

Sans verser dans un misérabilisme excessif je tiens à souligner

ce que fut le destin d'un colon des plus modestes et d'un Français

d'Algérie né en 1903.

Sa date de naissance lui a épargné et la mobilisation en 1914-1918, et sa montée au front en 1939-1945. Mais elle lui a tout de même valu quelques années sous l'uniforme. Je rédige le paragraphe ci-dessous tout particulièrement aux lecteurs trop jeunes pour voir été " appelés sous les drapeaux ".

· Le

cursus militaire, banal, d'un Français d'Algérie né

en 1903

Il a eu la chance de bénéficier, de justesse, de la loi

du premier avril 1923 qui annulait la loi du 7 août 1913 et ramenait

la durée du service de 3 ans à 18 mois. Pour suivre le parcours

militaire des gens de son âge en Algérie (pas en métropole

après 1940) le mieux est que je dresse le tableau récapitulatif

de ses rappels sous les drapeaux.

|

En 1943 et 1944 il était donc dans l'incapacité

de s'occuper de sa ferme où vivaient alors ses sœurs et sa

mère. La guerre qui l'avait éloigné, fournit à

ses sœurs une main d'œuvre gratuite en mettant à leur

disposition des prisonniers de guerre allemands de l'Afrika Korps ramenés

de Libye et internés au camp de Paul Cazelles (Aïn Oussera).

Il suffisait de les loger et de les nourrir. La ferme de Saoula obtint

3 prisonniers dont 2 nés dans la partie autrichienne du troisième

Reich. Ces deux Autrichiens se sont révélés les plus

utiles.

Dans cette affaire tout le monde y a trouvé son compte : la Direction

du camp avait 3 soldats de moins à nourrir et surveiller, la ferme

eut 3 ouvriers désireux de n'être pas renvoyés à

Paul Cazelles et donc dociles, et les soldats se trouvaient mieux à

la ferme qu'au camp de prisonniers.

L'allemand fut renvoyé à Paul Cazelles début 1945,

à la demande de Ferdnand, et les deux autres à l'automne,

en octobre ou novembre, à la demande du camp.

· Les

Travaux et les Jours d'un minuscule colon

Ferdinand ne pouvait payer un ouvrier permanent : il assurait donc seul

l'essentiel des travaux de la ferme, à l'exception du piochage

de la vigne, au crochet, et des vendanges. Que le colon soit gros ou minuscule

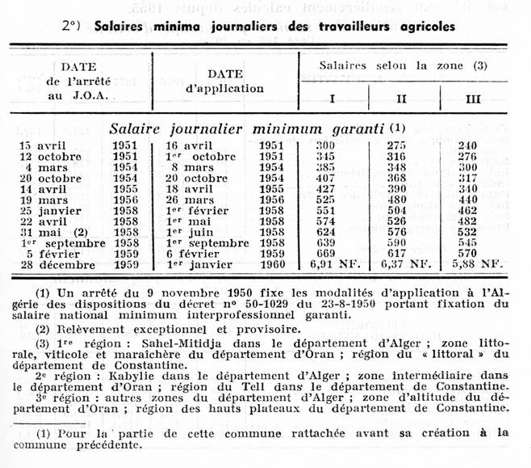

il devait respecter les salaires minima journaliers souvent réajustés

en cette période de forte inflation : voir le tableau officiel

reproduit ci-dessous. Les communes du Sahel étaient en zone I.

|

|

En réalité les ouvriers préféraient

être payés à la tâche plutôt qu'à

la journée. Et pour les vendanges les porteurs étaient mieux

payés que les coupeurs.

Les ouvriers étaient le plus souvent des " guiblis "

(gens du sud) de la région de Tablat ; mais s'ils avaient le choix

les colons préféraient les Marocains.

Pour transporter son raisin à la cave coopérative Ferdinand

utilisait un vieux char à bancs reconverti et un mulet de location.

La cave était à environ un kilomètre de le ferme.

La photo montre l'opération du déchargement du raisin à

la cave, après que le char a été pesé.

Ferdinand accomplissait seul toutes les autres tâches

: la plus délicate étant la taille de la vigne dont dépendait

la récolte. Les sarments coupés étaient apportés

à la ferme pour être utilisés dans la cuisinière

à bois.

Il y avait aussi, au printemps, les traitements chimiques contre les maladies

et les parasites de la vigne : oïdium, mildiou et eudémis

notamment. Il fallait surveiller l'apparition des vers de l'eudémis

et les taches des maladies. L'oïdium se signale par un feutrage blanc

et la boursouflure des feuilles. Il faut traiter avant que l'atteinte

ne dépasse 15%. On saupoudre ou pulvérise du soufre en solution.

Le champignon responsable du mildiou est américain ; il aurait

débarqué en Europe en 1878. C'est à Bordeaux qu'on

a trouvé la parade dès lors appelée " bouillie

bordelaise ". Il s'agit d'une solution bleuâtre de sulfate

de cuivre additionné de chaux et dilué dans l'eau. Ce produit

devait être légèrement toxique : en général

ceux qui l'utilisaient régulièrement avaient des mains très

calleuses. Cette mixture était répandue, aussi souvent que

nécessaire, grâce à une " sulfateuse " accrochée

sur les épaules et portée sur le dos.

Lui seul attachait les rameaux et effeuillait partiellement quelques ceps

pour aider à la maturation des grappes. A l'automne il s'efforçait,

par marcottage, de remplacer les pieds manquants.

La vigne était l'occupation principale de Ferdinand et le seul revenu monétaire de la ferme qui devint bientôt insuffisant à cause du vieillissement des ceps. Heureusement la compétence œnologique de Ferdinand lui valut d'être chargé de la vinification et de la surveillance des vins à la cave coopérative de Saoula-Crescia. Ce complément de revenu fut le bienvenu sans assurer l'aisance.

Les autres récoltes n'étaient destinées

qu'à la consommation familiale : pommes de terre, fèves,

pois chiches et, près de la maison, des légumes poussant

sans irrigation : des artichauts, mais pas de tomates. Une polyculture

vivrière des plus modestes. A l'automne s'ajoutait la cueillette

des poireaux sauvages qui poussaient dans les vignes après les

vendanges.

Comme il était normal dans toutes les petites fermes on trouvait

dans celle-ci élevage de volailles, de lapins et d'un porc. Ce

sont les dames qui allaient ramasser l'herbe pour les lapins.

Bien sûr le travail n'était pas harassant tous les jours : il y avait des semaines chargées et d'autres non où Ferdinand descendait au village faire sa belote le soir ou sa partie de pétanque le dimanche. Mais jamais de vacances, jamais de voyage. S'il a pris le train pour Tunis c'est comme militaire. Il n'a jamais pris le bateau ; et comme il est mort en avril 1962, avant l'exode, il n'a jamais mis les pieds en France métropolitaine.

· Confort

et inconfort des bâtiments de la ferme

|

|

|

Il ne faudrait pas que ces trois bâtiments fassent

illusion. Ils sont tous les trois modestes. Le plus vieux est à

gauche. C'est une maison classique de colon au XIXè siècle

: une entrée par la cuisine et une pièce de chaque côté.

Dans le prolongement une grande pièce où ranger l'outillage

et le char à bancs. Après 1939 cette vieille maison a servi

de débarras, et de chambre lors de grandes réunions familiales.

De 1943 à 1945 c'est là que dormaient les prisonniers allemands.

La maison de droite est des années 1920 : c'est la maison d'habitation

de Ferdinand et de ses sœurs. Il y a 4 pièces : 2 chambres,

une salle à manger et une petite cuisine. La véranda protège

l'entrée dans la cuisine.

Le bâtiment du fond a été rajouté en 1939 pour

offrir un espace où installer une écurie et un WC. Derrière

ce bâtiment il y avait une chambre pour héberger les ouvriers

de passage.

|

· Enumérer les éléments de confort sera vite fait : il y avait les murs, le toit et l'électricité.

Les murs et le toit ont rempli leur rôle sans défaillir

en protégeant les personnes et leurs biens contre les intempéries.

L'électricité servait à l'éclairage et pour

un poste de radio posé sur une étagère et qu'on ne

déplaçait jamais. Et c'est tout.

Le café était moulu à la main ; et l'eau bouillante

était versée sur la poudre retirée du petit tiroir

dans un entonnoir recouvert d'un linge de réforme à la texture

appropriée.

· J'appelle

éléments d'inconfort tout

ce qui manquait et qui nous paraît aujourd'hui indispensable.

Il n'y avait pas l'eau courante. L'eau était fourni par une citerne

alimentée par les eaux de pluie ruisselant sur la toiture. La ferme

n'a jamais manqué d'eau pour les besoins quotidiens des gens et

des animaux. Mais on ne pouvait pas irriguer. L'eau était pompée

par une pompe manuelle fixée au-dessus de la citerne, et qu'il

fallait réamorcer de temps à autre.

Il n'y avait donc pas de robinet dans la maison, ni de salle de bains,

ni de WC.

|

Il n'y avait pas de chauffage. Pas de cheminée,

pas de poêle, pas de radiateur.

Il n'y avait que la cuisinière à bois qui réchauffait

un peu la cuisine où l'on mangeait. En cas de grand froid restait

à se réchauffer les mains, le jour, au-dessus des braises

d'un kanoun (voir photo), et la nuit, avec des bouillottes au fond du

lit. Le gel et la neige étaient rares, mais pas inconnus.

Il n'y avait aucun appareil électrique autre que la radio. Le lavage se faisait dans une bassine pour le petit linge, et dans une lessiveuse pour les draps et les serviettes. La grande lessive était une opération rare qui s'étalait sur deux jours, rinçage et étendage compris.

Il n'y avait pas le téléphone.

Trois progrès

sont tout de même apparus entre 1939 et 1962.

Un WC a été aménagé dans le bâtiment

au fond de la cour, avec porte , mais sans chasse d'eau.

Un réchaud à gaz butane a été acheté

et remplacé la cuisinière à bois, sauf en hiver.

Un petit frigidaire à pétrole a permis vers 1950 de boire

frais et de conserver les aliments les plus périssables. Sa flamme

avait une très jolie couleur bleue. Auparavant on mettait des chiffons

humides autour d'une gargoulette (cruche poreuse) pour que l'eau se rafraîchisse

par évaporation de l'humidité.

Pour mettre fin à ces banalités d'un autre

âge je voudrais évoquer le cas d'un animal très familier

et injustement persécuté :il ne pique pas, il ne mord, mais

il bourdonne, ajoutant ainsi du son au spectacle des lumières de

l'été. Il s'agit de la mouche dont la présence n'était

pas souhaitée, surtout dans la cuisine. Au-dessus de la table pendaient

un ou deux rubans tue-mouches où les mouches venaient se coller

et longuement agoniser. Le ruban était contenu dans un petit cylindre

de carton, avec une boucle de fil au-dessus. On tirait sur la boucle pour

dérouler le ruban que l'on accrochait où l'on voulait. Le

spectacle était poignant ! On n'imagine mal pire maltraitance :

comme la glu n'était pas toxique, la mouche ne mourait que de faim

:ça prenait du temps.

Il est surprenant que de nos jours, si portés sur la repentance

collective tous azimuts, aucun responsable de haut niveau n'ait songé

à ajouter au calendrier des commémorations une journée

de la mouche engluée, voire de pénaliser la négation

de ce cruel supplice.

Contre les mouches et les guêpes il y avait aussi le globe en verre

avec bain de vinaigre. Les insectes savaient entrer mais s'efforçant

de sortir a travers le verre, s'épuisaient et se noyaient dans

le vinaigre. Les mouches avaient une chance de s'en sortir, mais seules

les surdouées avaient l'idée de faire demi-tour et de prendre

le chemin d'arrivée à l'envers.

Quant à nous, descendons au village, là

en-bas, pour prendre le car Seygfried

|