o DRARIA

Historiquement

Draria appartient à cette catégorie de villages de colonisation

dont le plan Guyot a évoqué la création alors que

la décision de les créer avait déjà été

prise et annoncée. En effet le Comte Guyot avait lui-même

fait savoir en janvier 1842 qu'il « serait procédé

à la fondation d'un nouveau village de colonisation au lieu-dit

Draria dans la commune de Kaddous. En effet, par arrêté,

de Monsieur le Lieutenant Général, Gouverneur de l'Algérie,

du 10 janvier 1842, il avait été

formé un village composé de 51 familles à Draria,

«en considérant que les tribus demeurant aux lieux

dits : Draria, Beni Arbia, Ouled Sirah, ont passé à l'ennemi

en novembre et décembre 1839 en incendiant les gourbis et en assassinant

des colons européens ».

A la même date on promet d'accorder des concessions dont les premiers

titres, il est vrai, ne seront signés, par Guyot et Bugeaud, qu'à

partir du 8 avril 1842.

Dans son plan Guyot n'a rien à ajouter et se contente de trois

lignes en orthographiant autrement le nom de l'une des trois tribus.

|

Au début de l'année la commune

s'appelait Kaddous et le lieu-dit Draria. A la fin de l'année ce

fut l'inverse. Et c'est Draria qui s'est imposé jusqu'à

nos jours. Quel que soit son nom elle fit partie, jusqu'en 1870 de la

CPE de Dély Ibrahim. Il est très probable que, dès

1835, des familles s'étaient établies sur les terres du

futur centre de Draria.

Le succès du nouveau centre de peuplement européen semble

avoir été rapide, si l'on en croit le rapport rédigé

en 1847 par le sieur Villevaleix,

Inspecteur de la Colonisation

|

L'année suivante le guide Quétin confirme " Florissant village de 57 familles. Habitations propres et commodes ".

L'église

fut bâtie par le Génie dès 1842 et consacrée

par l'Archevêque de Marseille, Monseigneur Massenor le 3 novembre.

L'école à classe unique de

Draria persista jusqu'en 1900, date de l'ouverture d'un bâtiment

scolaire à deux, puis trois classes, construit dans le bas du village.

Mais on avait ouvert dès 1890 une école à un carrefour

au nord du village, pour les enfants de Kaddous. Le lieu-dit Kaddous ne

devint jamais un village européen ; mais il y avait quelques fermes.

La gendarmerie hébergea au maximum 6 gendarmes, puis

fut abandonnée vers 1860 ; Draria dépendit alors de la gendarmerie

de Birkhadem.

Villevaleix a surestimé les capacités de l'oued qui coule

au sud du village : il n'a d'eau qu'en hiver. Quant à l'oued Kerma

(branche orientale) qui limite la commune à l'est, il est à

plus de 2km.

Le chemin vers Saoula dont il est question dans le rapport a bien été

aménagé. C'est la traverse de Saoula qui raccourcit pas

mal le trajet, mais au prix d'une descente et d'une montée redoutables.

|

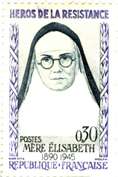

Parmi les natifs de Draria je ne retiendrai

que deux noms : ceux d'Elise Rivet et de Monsieur Palomba.

Elise Rivet est née à

Draria le 19 janvier 1890. Elle entra dans les Ordres et devint en 1933

la Mère Supérieure du couvent des Religieuses de la Compassion

à Lyon sous le nom de Mère Elizabeth. C'est là qu'elle

fut arrêtée par la Gestapo en mars 1941 pour avoir caché

des Juifs et des résistants armés. Elle fut déportée,

et mourut au camp de Ravensbrück le 30 mars 1945, après avoir

pris volontairement la place d'une mère de famille. Un timbre a

été émis à son effigie, en 1961, dans la série

" Héros de la Résistance ".

Monsieur Palomba doit sa présence ici à la durée de ses mandats de Maire de Draria : 27 ans, de 1935 à 1962 !

Quelques dates

1842 -

Arrêté de fondation du village le 10 janvier

1842 - Construction de l'église

qui est consacrée le 3 novembre

1842 - Construction d'une gendarmerie

1870 - Draria est promu CPE le 8 décembre

1882-1884 - Construction du château

Béraud

1890 - Commune sinistrée par

des chutes de neige et un froid exceptionnels

1922 - L'électricité

est installée au village

1928 - Construction d'une cave coopérative

1951 - Le château Béraud

devient Préventorium

1989 - Inauguration d'une centrale

nucléaire expérimentale

Je sais, 1989 est une date bien postérieure à l'Indépendance, et donc hors de mon sujet. Mais sa raison d'apparaître ici est tout à fait exceptionnelle : je fais donc une exception pour quelques chose d'exceptionnel, une centrale nucléaire. C'est à Draria que, grâce au concours de l'Argentine, a été édifiée et mise en fonctionnement, la toute première centrale nucléaire d'Algérie et d'Afrique du nord. Elle est expérimentale et prend en quelque sorte la suite de l'Institut que la France avait installé près des Tagarins. Les Algériens l'ont appelée Nour (la lumière), mais vu sa faible puissance, un à trois mégawatts, il eut été plus honnête de l'appeler la luciole.

|

L'Algérie a récidivé

en 1993 en installant à Aïn

Oussera (ex Paul Cazelles) , au sud de Boghari, un réacteur chinois

plus puissant (15 ou 40 ?mégawatts) surdimensionné pour

un usage de recherche. Sous la pression internationale l'Algérie

a dû consentir à l'inspection du site par l'AIEA.

La photo est celle du site d'Aïn Oussera, qui bénéficie,

par Google Earth, d'un traitement de choix. La centrale s'appelle

Es Salam (le salut). Je ne sais

pas à quoi elle sert au juste. Elle n'alimente pas le réseau

électrique.

En 2007 l'Algérie a fait savoir, qu'elle devait préparer l'après pétrole et qu'il lui faudrait construire une centrale pour la production d'électricité, d'ici une vingtaine d'années : un marché qui va s'ouvrir…peut-être…

Le territoire communal

Il est de dimension modeste : 1269 ha, et n'a de limite naturelle qu'à

l'est où la commune est longée par la vallée assez

encaissée de l'oued Kerma (branche orientale).

Draria est une commune de collines, mais son relief s'apaise du nord au

sud. Au nord il est formé de dos de collines arrondis séparés

par des ravins bien marqués. Quelques escarpements rocheux près

de l'oued Kerma ont permis très tôt l'exploitation de carrières

de pierres. Au sud l'altitude s'abaisse à moins de 150 m et les

espaces plats s'élargissent.

Les chemins sont nombreux, mais ils sont sinueux. A noter le carrefour

de Kaddous, au nord du village de Draria, qui réunit les chemins

de la Colonne Voirol, de Tixeraïne, de Saoula et de Draria. C'est

là qu'en 1890 avait été

ouverte l'école de Kaddous, à classe unique.

La culture principale, dès la fin

du XIXè siècle est la vigne, avec des exploitations moyennes

de 10 à 15ha. La cave coopérative, inaugurée en 1928

pour 7 viticulteurs, a fini par en réunir 41. La capacité

de stockage aurait été de 12 000hl : pour 7 c'était

beaucoup, pour 41 c'était peu.

Il y avait néanmoins au moins deux grands domaines : celui de Monsieur

Béraud qui se fit bâtir une ferme à l'allure de château

aux toits d'ardoise à forte pente, en face d'El Achour ; et le

domaine Gitton Servat à Kaddous.

Vers 1860-1870 on avait mis quelque espoir dans la sériciculture : il en est resté des allées de mûriers et de quoi élever quelques vers à soie qui servaient pour les leçons de Sciences Naturelles des instituteurs.

A l'époque française, malgré sa proximité avec Alger par le chemin de la Colonne Voirol, Draria n'était pas devenu, comme Birkhadem, une commune de grande banlieue d'Alger. C'est resté jusqu'en 1962 un village d'agriculteurs et de commerçants, avec quelques fonctionnaires, instituteurs ou postiers.

Le village centre

Le succès du village fut rapide. Mais ensuite il n'a quasiment

pas grandi, au moins jusqu'aux années 1950. J'en veux pour preuve

la comparaison entre les deux documents ci-joints : le plan cadastral

des débuts (date précise inconnue mais antérieure

à 1860) et une photographie aérienne des années 1930.

Les numéros des lots sont écrits

à l'envers car j'ai réorienté le plan de telle sorte

que le nord soit en haut et non en bas comme sur l'original.

Ce plan est conforme aux usages du temps très soucieux de sécurité.

Un fossé, ou un parapet, ou une palissade l'entoure. Il y a une

tour de guet au point culminant du village, et deux corps de garde où

les colons devaient assurer une présence, en cas de besoin dans

le cadre du service de la milice. La dernière alerte trouvée

dans les annales est datée de 1845 : justifiée ou pas ?

je ne sais pas. Il y a aussi une gendarmerie qui fut abandonnée

dès que la sécurité parut assurée.

On récupéra le bâtiment pour des logements de fonction.

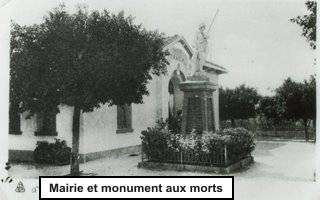

L'église et la Mairie se font face au centre du village.

Il y a trois rues longitudinales, en pente forte du nord au sud ; et une

fontaine tout en bas.

Les lots sot de tailles différentes : c'est normal, les lots des

artisans étant plus petits.

Les maisons ne sont pas jointives, mais les clôtures le sont.

Cette photo aérienne n'a pas pu être prise en 1850, c'est

sûr. Et sans doute pas avant 1930. Le sud est à gauche et

le nord à droite.

Pourtant les changements sont minimes. Les tours de guet et le parapet

ont disparu ;des maisons ont été bâties à l'emplacement

prévu pour la fontaine et l'abreuvoir et sur une partie de l'espace

dévolue à la protection du village. Une rue fait le tour

de tout le village qui n'a changé ni de forme, ni de dimensions.

Le rectangle originel a été préservé.

Il n'y a pas d'immeubles.

L'église et la mairie se font face, au carrefour central du village |

Après 1945, et grâce à

sa 2 chevaux Citroën, l'abbé Hudry desservit au moins trois

paroisses. Il officia, baptisa, confessa, maria et inhuma à Draria,

El Achour et Saoula.

Avec son rez-de-chaussée simple, la Mairie de Draria est d'une

modestie rare.

|

|

Autres lieux habités notables

| • | Kaddous

Ce lieu dit est d'abord le nom d'un oued affluent de l'oued

Kerma qui a donné son premier nom à la commune de Draria.

C'est ensuite une zone de coteaux colonisés, au nord du village.

Parmi ces fermes consacrées à la viticulture, il faut

noter le domaine Gitton Servat qui possédait tous les équipements

de grandes caves. Le domaine était sous la conduite d'un gérant

qui, entre les deux guerres, fut Ferdinand Cazayous, natif de Baba

Hassen. La propriétaire fit placer le téléphone

dès que ce fut possible, mais refusa obstinément l'électrification.

A ses yeux le téléphone était utile pour faciliter

les contacts avec le responsable des travaux : l'électricité

était dangereuse. En 1939 on s'y éclairait encore à

la lampe à carbure. Kaddous est aussi un lieu d'exploitation de carrières de pierres qui ont servi à bâtir bien des immeubles à Alger, en sus du château Béraud. Ces pierres ont été utilisées notamment pour des travaux portuaires et pour l'église Saint Augustin. Il y eut jusqu'à 5 carrières exploitées par plus de trente ouvriers., au début du siècle. Cette activité explique la présence de quelques tailleurs de pierre parmi les résidents européens de la commune. Kaddous est enfin une école à classe unique implantée à une carrefour qui attira aussi un café où les colons du coin allaient parfois jouer aux cartes. |

Les bâtiments du domaine Gitton Servat.

A gauche une vue générale

A droite l'arrivée vers le logement du gérant, avec en bas

des chambres pour des parents ou

des techniciens de passage. En face, les cuves de stockage des vins.

|

|

| • | La mechta

des Ouled Roumane Elle se trouve sur la colline au nord de Kaddous. C'est un vrai village arabe, sans voirie à l'européenne, mais très peuplé. Sur la carte au 1/50000 les points noirs des maisons sont nombreux autour du marabout de Sidi Embarek. Même si le village-centre fut à majorité européenne, la commune a toujours été majoritairement musulmane : en 1954 elle l'était à 89%, à comparer aux 58% de sa voisine El Achour. En 1830 la région était déjà bien peuplée. Et si trois tribus s'étaient enfuies à l'automne 1839, elles ont dû revenir assez vite. En schématisant on peut dire que le sud de la commune était devenu européen, que le nord était resté arabe et que le milieu était mixte. |

La desserte du village était assurée par les autocars Seygfried remplacés après 1950 par les Autocars blidéens. Kaddous n'était pas desservi par des transports en commun.

Supplément

sur l'obtention d'une concession d'un lot de colonisation dans les années

1842-1850

Ce chapitre sera nourri par le résultat de recherches faites aux

archives par un ami héréditaire (nos parents étaient

amis, nous aussi) dont le père était né à

Draria. Sans Gérard Malleus, je n'aurais pas pu écrire ce

qui suit.

Généralités

Ce qui est vrai pour Draria est vrai pour

tout le Sahel, sauf pour Mahelma, Fouka, Saint Ferdinand et Sainte Amélie

qui eurent une origine militaire.

Pour obtenir une concession il convient de la demander sur du papier timbré

en vertu d'une loi de brumaire an VII (1798) adressée au Gouverneur

Général de l'Algérie , ou à n'importe quel

Préfet ou Sous-préfet qui transmettra.

|

Conditions exigées des demandeurs

|

|

Obligations prévues par l'arrêté du 18 avril 1841 pour le lot au village

|

|

Obligations prévues par l'arrêté du 18 avril 1841 pour les terres

|

|

Conditions d'obtention du titre de propriété définitif

|

Il est clair que l'on ne cherche pas à

attirer de pauvres gens sans ressources qui risqueraient de rester à

la charge de l'Administration. On ne veut pas d'indigents, on préfère

les hommes mariés et, à défaut d'agriculteurs de

métier, les artisans compétents. Les listes de concessionnaires

indiquent généralement le métier du futur colon.

Le colon sera aidé de diverses façons par l'armée

; mais il sera aussi surveillée par elle et encadré dans

le service de la milice.

Par précaution l'Administration se réserve " expressément

la propriété de toutes les sources d'eau vive et de tous

les cours d'eau connus et inconnus ".Mais le concessionnaire peut

utiliser l'eau des sources se trouvant sur ses parcelles, pour son usage

exclusif.

Un cas particulier, celui du lot 44 du village et des lots de terrains 7, 83 et 107

J'évite de joindre des documents d'archive car ils sont toujours difficiles à lire. Je ferai toutefois une exception pour les deux titres de concession destinés au sieur Jacques Dalmaze ; l'un concernant un lot à bâtir au village, et l'autre trois terrains couvrant au total 10 hectares 24 ares et 60 centiares. Cette précision devient savoureuse lorsqu'on lit la ligne manuscrite rajoutée spécifiant " qu'il n'y a aucune garantie de contenance et qu'il faudra défalquer de la superficie annoncée comme cultivable celle des chemins faits ou à faire ".

Ce sont ces lots qui formeront plus tard

le domaine des Malleus, au descendant desquels nous devons toutes les

précisions qui suivent.

Jacques Dalmaze était le fils aîné d'un tisserand

d'Entrevaux dans la vallée du Var. Il ne choisit pas le métier

de son père et devint Maître Tailleur de Pierres. En 1841,

à 37 ans, il apprend par la lecture d'affiches préfectorales

lues à Draguignan, qu'on demande des bras en Algérie, et

même qu'on distribue des terres gratuitement. Il imagine que dans

ce pays neuf, où tout est à construire, on aura bien besoin

de tailleurs de pierres. Il persuade même son jeune frère,

ses deux sœurs et sa mère, de l'accompagner dans cette aventure.

Je ne sais pas si son métier a joué un rôle dans le

choix de Draria, mais on peut l'imaginer en raison des carrières

de Kaddous déjà connues

.

La concession de Dalmaze (ou Dalmase) lui a été promise

le 10 janvier 1842

Les titres de concession furent signés par le Comte Guyot et Bugeaud

le 8 avril 1842

Les procès-verbaux de vérification de la tenue des engagements

ont été signés le 25 février

1845.

|

Cliquer sur

chaque mage pour une meilleure lecture .

|

|||

|

|

|

||

Les procès-verbaux de vérification

ont été établis par le Commissaire Colonial Lavaude,

aidé par son adjoint, le sieur Gay pour les terrains, et par un

entrepreneur, le sieur Monneret, pour la maison.

Il a été constaté que 7 ha avaient été

ensemencés en orge, blé et cultures diverses, et que plus

de 2 ha étaient prêts à être ensemencés

ou à servir de jardin.

Le constat pour la maison est très favorable : « Il existe

à l'emplacement accordé une grande maison en pierres construite

solidement, composée d'une cave, de trois grandes pièces

au rez-de-chaussée, et de six pièces au premier étage.

Une cour close d'un mur, occupe seize mètres de face et douze mètres

de profil. On y trouve une écurie ou plutôt un hangar pour

dix chevaux ».

Les maisons de colon habituellement construites à cette époque étaient basses, avec 2 ou 3 pièces placées en enfilade le long de la rue. Cette maison Dalmaze est vraiment exceptionnelle : sa photo terminera ma monographie de Draria.

Le Commissaire Lavaude a également constaté que 13 000 francs avaient été dépensés ; alors que 10 000 auraient suffi pour une concession d'environ 10ha plus 333m² au village.

Les conditions étant remplies le concessionnaire

devint presque pleinement propriétaire, au bout de trois ans, comme

promis. Je dis presque car il demeure une interdiction : celle de "

vendre ou de céder sous quelque forme que ce soit la propriété

à un indigène non naturalisé pendant 10 ans pour

la maison et 20 ans pour les terres ". Par contre il reçoit

le droit d'échanger des parcelles, sous réserve de l'approbation

par l'Administrateur, ce qu'il fit le plus tôt possible car ses

parcelles étaient trop dispersées. L'accord de l'Administrateur,

pour l'échange des parcelles 58 et 83 avec le sieur Convert, fut

obtenu en moins de trois semaines.

Les titres de propriété définitifs furent signés

en deux fois, le 28 juin et le 10 juillet 1845.

Et Jacques Dalmaze put recevoir gratuitement des semences pour les 2 hectares

nettoyés et prêts à être cultivés.

Il put également obtenir des prêts hypothécaires,

plus facilement qu'avec un titre de concession provisoire. Avec ce dernier

il ne pouvait emprunter que pour les travaux de construction de la maison,

de mise en valeur des terres ou pour l'achat de cheptel. Et il devait

pouvoir justifier toutes ses dépenses par des « quittances

et autres documents justificatifs ».

Comme c'était l'usage, Jacques avait sollicité l'attribution gratuite de trois mètres cubes de chaux, 1500 tuiles creuses, 100 planches et 20 madriers. |