|

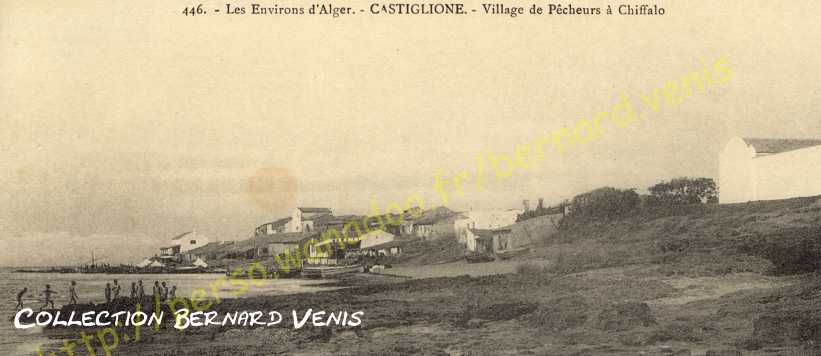

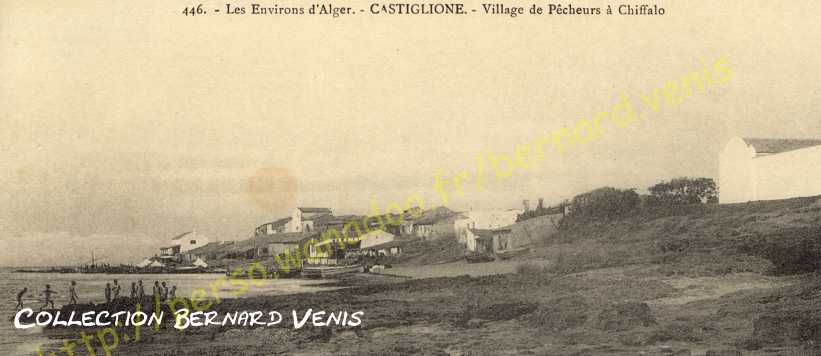

Chiffalo

et mes souvenirs d'enfant

Mon coeur s'y repose souvent

comme l'oiseau...

...Mais au-delà des poèmes

et des nouvelles, au-delà de la mémoire du coeur, il y a

l'Histoire ; et celle de mon village tient une place à part dans

l'épopée algérienne.

Je ne veux pourtant pas faire ici oeuvre d'historien. Aussi j'appellerai

ce texte " chronique ", car ce qui y est dit provient d'une

tradition orale, des souvenirs de mes parents et des miens propres.

Il y avait en Sicile un village du nom de Cefalu. Ses habitants, des pêcheurs

très pauvres, avaient coutume de s'en aller chercher la pêche

miraculeuse, sur des balancelles à voile vers les côtes d'Afrique.

Lorsqu'ils trouvaient un point d'ancrage à leur convenance, où

le poisson n'était pas farouche, ils s'installaient pour la saison

et ne repartaient qu'une fois leurs barils pleins. L'un d'eux décida

de se fixer définitivement ; d'autres l'imitèrent et, sur

la terre algérienne, Cefalu devint Chiffalo. Un petit port abrita

les lamparos ; .des maisons, toutes pareilles à celle du "

pays " se groupèrent autour. L'un de ces pionniers "

monta " une conserverie où l'on pratiquait la salaison des

anchois et la mise en boîtes des sardines.

Mais Chiffalo n'était pas pour autant un village à part

entière : seulement un hameau dépendant de la commune de

Tefeschoun ; Tefeschoun, situé sur la colline, derrière

un bois de pins, était essentiellement habité par des viticulteurs

d'origine alsacienne. Là se trouvait la mairie. Un autre petit

port de pêche, Bou

Haroun, complétait cette commune. Des intérêts

divergents, des origines différentes firent que Bou Haroun finit

par obtenir son indépendance administrative.

Chiffalo possédait pourtant son agence postale et son école

à deux classes, école qui devint insuffisante quand le nombre

des enfants augmenta.

On construisit alors une autre école, dite " école

des petits " dans un quartier situé derrière la première.

A cette époque, on ne s'embarrassait pas de noms, aussi le nouveau

quartier fut simplement baptisé " derrière l'école

". Je suis donc née et j'ai vécu douze ans " derrière

l'école ". Une plage s'étendait au bas de notre maison.

Les hommes y raccommodaient leurs filets et nous, les enfants, venions

y attendre, les soirs de lune, les pêcheurs nocturnes qui avaient

posé un tramail quelques heures plus tôt. Nous chantions,

je m'en souviens, cet air appelé " La Paloma " ! La plage

était fermée, sur la gauche, par une coopérative.

Je ne l'ai jamais vue fonctionner jusqu'au jour d'après guerre,

lorsqu'elle fut achetée par la fameuse conserverie " Papa

Falcone ". Les canards en liberté eurent dès lors un

arrière-goût de goéland ! Le quartier se terminait

à la corniche, chemin de terre qui surplombait les criques rocheuses

où nous nous baignions, indifférents aux oursins et aux

méduses. Tout au bout se trouvait Bou Haroun qui abritait, lui,

des chalutiers.

Les Chiffalotains s'étaient passé de mairie mais point d'église

: celle du village était mignonne, de facture moderne avec un sol

de mosaïque où dormaient de gros poissons colorés.

Elle fut inaugurée officiellement en 1940. A ce moment, pour des

causes non clairement définies (on parla d'eau polluée pour

avoir séjourné dans un réservoir désaffecté)

une épidémie de typhoïde ravagea ce petit paradis ;

les écoles furent fermées et les jeunes rescapés

grimpèrent à travers le bois de pins pour être vaccinés

à la mairie.

Chiffalo vit passer les années avec philosophie. Très jeunes,

mes parents étaient venus y enseigner des élèves

rétifs, indisciplinés. Les parents devinrent leurs amis.

Je garde précieusement, pieusement dans ma mémoire, les

coutumes apportées de Sicile, ainsi que les anecdotes que j'ai

si souvent entendues. Mes parents aimaient cette vie simple et tranquille..,

jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale vienne creuser des vides

dans notre petite communauté. Alors le village s'enferma comme

dans un cocon et parut hiberner... n'ouvrant en 1942, que pour regarder

passer au large la flotte américaine.

Un changement survint vers les années 1950. Les jeunes délaissèrent

Chiffalo pour la ville où ils trouvaient odes épouses non

choisies par leurs parents et des métiers qui leur plaisaient davantage

que la pêche. J'étais moi aussi, partie, le coeur déchiré,

et craignant de " perdre mon accent " !

Les vacances me ramenaient au village, bien sûr, mais qu'il paraissait

petit, à mes yeux d'adolescente, le paradis de mon enfance !

Aujourd'hui le village est vide de ses Siciliens, mais si vous allez à

Marseille, à La Ciotat, vous les retrouverez, les Chiffalotains,

raccommodant comme là-bas leurs filets. C'est sur la terre de France

qu'ils sont venus, en 1962, se repliant sur une patrie qu'ils ne connaissaient

que pour l'avoir défendue jusqu'à l'héroïsme

et par l'Histoire que le maître enseignait....

Claudia ADROVER-SENDRA.

La presqu'île

LA CALLE, ce petit port algérien à

l'est du Constantinois, semblait promis à un bel avenir en raison

de sa proximité de la Tunisie et de son passé. Mais on estima

que ce port naturel de petites dimensions et ouvert à l'ouest ne

pouvait répondre aux grands projets que l'on formait. On envisagea

la création d'un autre port, un peu plus à l'ouest, au pied

d'une presqu'île : Le Boulif, qui protégeait une baie connue

sous le nom de " Baie des Corailleurs " et qui présenterait

l'avantage ode s'ouvrir vers l'Est.

Au pied de la presqu'île, de gros blocs de béton rappellent

le lancement de ce projet. Mais la conquête de la Tunisie, en 1881

- qui eut aussi pour conséquence la naturalisation des pêcheurs

italiens de La Galle - détourna d'y donner suite,

Après l'abandon de ce projet, l'échec de l'assèchement

odu lac Tonga et enfin la disparition du corail, il semble que l'on se

désintéressa de ce petit port. Port, ville et région

restaient en retrait de l'essor d'Algérie, magnifié non

sans raison lors des fêtes {lu centenaire, en 1930.

En contraste avec Bône et Philippeville, le port de La Calle végétait.

On n'y voyait que quelques palangriers. La presqu'île était

quasi déserte. Quelques maisons, d'une beauté désuète,

témoignaient d'un espoir sans lendemain.

Pourtant la vie pouvait reprendre. Il suffisait d'une nouvelle pêche...

comme le prouvent ces observations d'un témoin entre 1931 et 1962.

Et l'on ne sait ce qu'eût été l'avenir de la presqu'île,

autrefois notre second bastion, sans notre départ en 1962,

Je l'ai connue dans l'entre-deux guerres. Ce n'était plus le temps

des corailleurs. On ne voyait plus, dans la baie, entre le cap et l'île,

les grands voiliers amarrés. Le corail, le plus beau qui fût,

avait disparu. Parfois un voilier apparaissait à l'entrée

du port ; ce n'était pas un corailleur. Il ne servait qu'au transport

de ces marchandises lourdes, encombrantes, que l'on débarque sans

grandes précautions briques, poteries, gargoulettes...

On vit un jour un corailleur -- sa haute silhouette comme encastrée

entre la jetée et la falaise du moulin - et quand il repartit,

toutes voiles au vent, il ressuscita, un moment, le temps des corailleurs.

Pour quelles raisons le corail avait-il disparu ? Il était difficile

'de le savoir vraiment. On racontait beaucoup d'histoires ; celle des

scaphandriers grecs revenait avec insistance. Le mal venait de là.

Jusqu'alors, pour récolter le corail, les hommes de la presqu'île

se servaient de deux gros madriers liés en croix et couverts d'un

filet. Les madriers brisaient quelques branches que le filet recueillait

et ole corail, plante vivace, émettait d'autres branches que d'autres

marins venaient cueillir de la même façon... Les choses s'étaient

passées ainsi pendant des générations, des siècles,

du temps des Arabes quand le port s'appelait Marsa el Kharas (le port

aux breloques), comme du temps des Français, corses ou dieppois,

qui l'appelèrent La Calle. Mais les scaphandriers grecs raflèrent

tout, jusqu'à la roche, et le corail disparut.

Quand j'arrivai, le temps des chalutiers commençait. Ils ne furent

d'abord que trois à balancer dans l'arrière-port, coques

lourdes et sombres. La flottille des palangriers semblait établie

pour toujours, elle " pêchait à terre ", la voile

latine soutenue d'un moteur. Quel poisson de haute mer pourrait jamais

concurrencer les rougets de roche ? Mais lentement, inexorablement, les

chalutiers se faisaient plus nombreux. Ils déversaient sur les

quais des cageots débordants de crevettes, de limandes, de rascasses.

L'abondance était telle que l'on donnait, que l'on jetait le menu

fretin : la matsa !

Eblouis, fascinés, les passants s'arrêtaient sur les quais.

Avant que toute cette pêche ne disparaisse dans un camion pour une

destination lointaine, chacun voulait sa pari. C'était l'attrait

de la nouveauté, de la facilité... et bien contre leur gré,

les pêcheurs des palengriers passèrent sur les chalutiers.

restait bien, de-ci, de-là, un obstiné, un attardé

pour jeter sa note vive sur la masse sombre des chalutiers, mais désormais

c'était ces derniers qui rythmaient la vie du port et faisaient

la fortune de la presqu'île.

En dix ans, ce fut une métamorphose. Pêcheurs et estiveurs

enjolivaient leurs maisons. On sortait de ce gris uniforme dû à

la vétusté, aux embruns. Partout du jaune, de l'ocre, (lu

blanc, ce blanc éblouissant qui demande de l'entretien. Une imposante

bâtisse blanche, à l'entrée de la presqu'île,

affirmait la richesse du pays. Seule, la vieille église provençale

de pierre rose resta comme indifférente à toute cette "

vanité ", avec son portail de bois gris, son cadran solaire

que personne ne regardait. Et la vie continuait, heureuse et paisible,

bien à l'abri des grands événements du monde... jusqu'à

la guerre de 1939.

Pour la pêche, cette guerre fut peut-être bénéfique

: les fonds avaient besoin (le se refaire. La pénurie d'essence,

la mobilisation, et tous ces nouveaux règlements servaient la mer

et les poissons. D'ailleurs on ne pensait plus à la pêche

! Les bouleversements du monde avaient fini par atteindre la presqu'île.

On vit des soldats, des officiers américains. Il y eut même

une bombe égarée là, lancée on ne sait par

qui, ni pourquoi !

Les événements s'enchaînèrent alors sans répit.

Rentrée dans l'actualité, la presqu'île rattrapait

le temps perdu, à un rythme accéléré. Rien

de commun entre cette vieille femme alanguie qui " prenait le soleil

" assise sur une pierre et les jeunes avides (le savoir. Plus d'analphabètes

mais la course aux brevets, le souci d'une plus grande réussite,

la 'découverte de la politique. Il n'était que temps. La

politique chaque jour plus inquiétante, plus révoltante,

les montrait du doigt, ces Italiens qui se croyaient Français,

et leur apprenait qu'ils n'étaient pas chez eux dans la presqu'île.

Il y eut des flots de paroles et de protestations, des flambées

de colère, 'des tintamarres de " casseroles " et d'explosions.

Puis ce fut le départ.

Je les ai tous vus partir en un mois. J'ai vu le port sans un palangrier,

sans un chalutier ; le mât (lu dernier chalutier sabordé

émergeait dans l'arrière-port, ultime symbole du naufrage

commun.

Des convictions tenaces, des espoirs et (les 'désespoirs, il ne

restait que ces inscriptions dont la chaux ne pouvait avoir raison : OAS

- OAS ".

Dans la presqu'île à l'abandon, qui semblait ravagée

par quelque 'mystérieuse épidémie, il n'était

plus possible de vivre et moi aussi je suis partie.

Maddy DEGEN.

|