|

Georges Antoine Rochegrosse

un maître à Alger (1859-1938)

par Marion Vidal-Bué

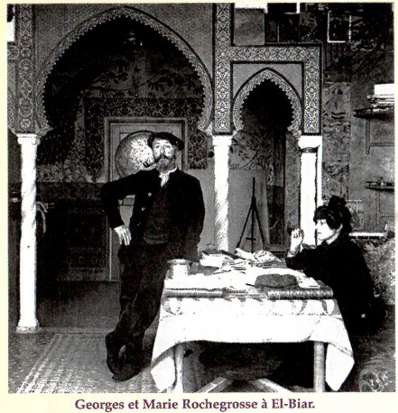

Georges et Marie Rochegrosse à El-Biar. |

Georges Rochegrosse connut jeune une notoriété

considérable, et conserva sa vie durant l'aura que confère

aux artistes une haute personnalité associée à des

succès répétés.

Né à Versailles le 2 août 1859, il perdit son père

très jeune mais eut la chance de trouver un beau-père exceptionnel

en la personne du poète parnassien Théodore de Banville,

avec lequel sa mère convola en secondes noces, en 1875. Encourageant

les dons artistiques de son beau-fils, Banville assura en partie son éducation

en l'intégrant à la vie d'un milieu intellectuel passionnant,

le présentant avec beaucoup d'affection à Baudelaire, Verlaine

ou Mallarmé qu'il recevait chez lui, à Rimbaud qu'il hébergea,

le conduisant au gré de ses visites chez Victor Hugo ou chez Flaubert.

Il chargea son ami Alfred Dehodencq de lui donner ses premiers cours de

peinture. Le jeune garçon entre dès l'âge de douze

ans à l'académie Julian avec, pour maîtres Gustave

Boulanger et Jules Lefebvre. Elève de l'Ecole nationale des beaux-arts,

il prend part par deux fois au concours de Rome, débute en 1882

au Salon de la Société des Artistes français, avec

une toile à sujet historique, " Vitellius traîné

dans les rues de Rome par la populace ", gratifiée d'une troisième

médaille, et acquise par l'Etat pour le musée de Sens. L'année

suivante, 1883, " Andromaque ", son tableau retraçant

un épisode tragique de la prise de Troie, lui vaut une seconde

médaille, l'achat de l'Etat pour le musée des beaux-arts

de Rouen, et le prix du Salon qui lui permet d'entreprendre un long voyage

d'études en Europe. Passionné de civilisations antiques

et d'archéologie, il multiplie dès lors les reconstitutions

historiques, exprimant une prédilection pour les grandes oeuvres

dramatiques: " la Jacquerie ", pathétique vision, "

la Folie du roi Nabuchodonosor " (attribuée au musée

des beaux-arts de Lille), " la Curée " retraçant

l'assassinat de Jules César (musée des beaux-arts de Grenoble),

" le Bal des Ardents " (une page terrifiante du règne

de Charles VI), " la Mort de Babylone ", l'une de ses plus célèbres

compositions (partie en Amérique ainsi qu'une toile ultérieure

"L'incendie de Persépolis"), " Pillage d'une villa

gallo-romaine par les Huns " (collection allemande), " l'Assassinat

de l'empereur Geta " (musée des beaux-arts d'Amiens). Son

imagination érudite lui dicte de multiples sujets inspirés

par l'Antiquité, pour lesquels il élabore décors

et costumes avec la plus grande minutie, à l'exemple de "

Salomé dansant devant Hérode " (1887, également

partie pour l'Amérique), de " la Nouvelle arrivée au

Harem ", séduisante scène égyptienne de 1890,

ou de cette " Légende merveilleuse de la Reine de Saba et

de l'Empereur Salomon ", brossée en 1901 et achetée

par un amateur privé.

Il vibre intensément pour les légendes wagnériennes,

peint " Tannhauser au Venusberg ", " le Chevalier aux fleurs

" oeuvre d'un symbolisme ardent inspirée par Parsifal (acquise

par l'État en 1894 pour le musée du Luxembourg), puis "

les Maîtres Chanteurs ". Il s'attache enfin à des sujets

allégoriques, à l'image de son " Angoisse humaine ",

dite aussi " la Course au bonheur " (1896), qui échoit

au musée d'Alger.

Les succès ne cessent de le combler, ainsi l'Etat lui commande

en 1898 un panneau décoratif pour l'escalier de la bibliothèque

de la nouvelle Sorbonne (" Le Chant des Muses éveille l'âme

humaine "), il est chargé d'exécuter le panneau central

de la salle des fêtes pour l'Exposition universelle de 1900 et reçoit

la médaille d'or. Chevalier de la Légion d'honneur en 1892,

il est nommé Officier dans cet ordre en 1900.

Peintre et dessinateur aux multiples facettes, tour à tour modéliste,

affichiste, décorateur, et illustrateur très apprécié,

Rochegrosse a entre-temps découvert l'Afrique du Nord, une expérience

qui change le cours de sa vie. Ayant accepté la commande de l'éditeur

Ferroud, une importante suite d'illustrations pour une édition

de luxe de Salammbô, le roman publié par Gustave Flaubert

en 1862, l'artiste soucieux d'authenticité décide de se

rendre à Tunis, sur le site de Carthage, où il est déçu

de ne pas retrouver le caractère flamboyant des descriptions de

l'écrivain. Il pense alors à Alger, où il espère

trouver un climat, des décors et des personnages proches de ceux

créés avec le plus grand scrupule archéologique par

Flaubert. Arrivé en avril 1894 pour un premier séjour, il

y revient une seconde fois au cours des trois ou quatre ans que requiert

la réalisation des cinquante aquarelles qui seront reproduites

à l'eau-forte dans les

deux volumes publiés en 1900 (HOUSSAIS

(Laurent), Archéologie, littérature, illustration: Salammbô

vu par G.- A. Rochegrosse, in Histoire de l'Art, n° 33-34, mai 1996,

p. 43-54.").

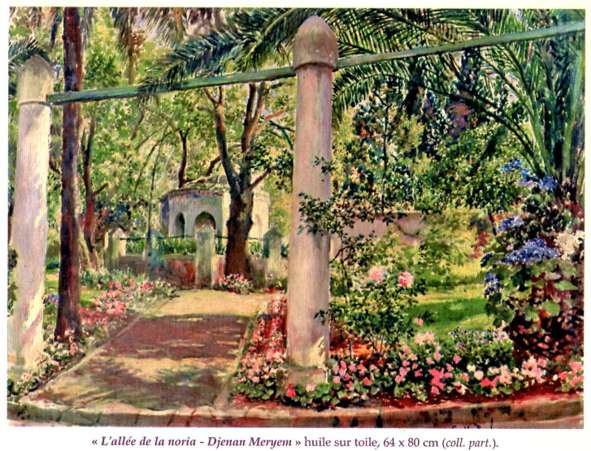

" L'allée de la

noria - Djenan Meryem " huile sur toile, 64 x 80 cm (coll.

part.).

" L'allée de la

noria - Djenan Meryem " huile sur toile, 64 x 80 cm (coll.

part.). |

Marie Leblon, une femme en tout point remarquable

qu'il épouse en 1896, occupe un grand rôle dans sa nouvelle

vie algéroise: Rochegrosse a rencontré en sa personne son

grand amour, sa muse, un modèle d'une allure spectaculaire, capable

de personnifier toutes ses héroïnes, tour à tour reine

de Saba, Salomé, Balkis, Bilitis ( Née

en 1852 à Armentières, Marie était divorcée

de M. Picard. Le professeur Félix Lagrot l'a évoquée

avec chaleur dans ses souvenirs personnels. Il l'a connue successivement

déesse et femme fatale, les yeux soulignés de khôl

et les cheveux teints au henné, puis anesthésiste dévouée

du docteur Georges Pélissier à l'hôpital de Mustapha

durant la Première Guerre mondiale. Il cite aussi la plaquette

consacrée à Marie Rochegrosse par une série de personnalités

amies, en 1922. " Souvenirs 1916-1920, Le peintre Georges Rochegrosse

et Marie Rochegrosse, Un citoyen illustre d'El-Biar ", in Les Echos

d'El-Biar, n° 15, octobre 1994.)... Camille Mauclair

a décrit leur couple " Ces deux êtres

[...] vivaient à l'aise dans les rétrospectives de l'histoire

et l'érudition était pour eux bien moins morte que l'ambiance

banale. Ils assistaient avec angoisse et délice aux résurrections

des siècles, dans la féerie de leurs imaginations incantatoires.

De l'Assyrie à la Grèce, à Carthage, à la

Judée, à la Rome des Césars, à la féodalité

sanglante et splendide, tout leur était familier " (

Souvenirs du professeur Lagrot, qui cite Camille Mauclair et M. Courtois-Suffit,

auteur d'un livre sur le Jardin d'Essai en 1933.)). Collaboratrice

émérite, Marie enrichissait de ses broderies certaines aquarelles

et surtout, les somptueuses étoffes destinées à parer

princesses et odalisques.

Ainsi recréa-t-elle le Zaimph, le voile sacré de la déesse

Tanit, toujours conservé de nos jours au musée Gustave-Flaubert

de Croisset.

Les parents de Marie avaient acquis vers 1890 un beau terrain sur le chemin

Beaurepaire, menant d'El-Biar à la

Colonne Voirol, et entrepris la construction d'une grande villa

de style mauresque ( Barthélemy-Sébastien

Vidal, entrepreneur à El-Biar, construisit cette villa, ainsi que

celle de Sidi-Ferruch, et plus tard, le monument funéraire de Marie

Rochegrosse, érigé dans le jardin de Djenan Meryem sur les

plans de l'architecte Gabriel Darbéda.). Le couple Rochegrosse

qui avait tout d'abord résidé dans la célèbre

villa des Oliviers ( Située à

la sortie d'El-Biar vers les Tagarins,

actuelle résidence des ambassadeurs de France en Algérie.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la villa accueillit une succession

de hautes personnalités militaires.), s'installe dans

un petit pavillon sur le terrain de M. et Mme Leblon, El Meridj, puis

dans la villa même en 1902, passant généralement l'été

à Paris où le peintre conserve son atelier de la rue Chaptal,

et l'hiver à Alger. Baptisée Djenan Meryem en l'honneur

de Marie-Meryem, la demeure comporte une cour gréco-romaine reproduisant

un atrium antique avec bassin et fresques peintes, et tous les éléments

du décor algérien traditionnel, colonnes et faïences,

le tout agrémenté de riches étoffes et de meubles

peints. Dans le jardin, une ravissante loggia à arcades, un petit

café maure et l'indispensable fontaine, toujours ornés de

céramiques anciennes, mais surtout, une profusion aussi folle que

poétique d'arbres et de fleurs enserrant portiques, allées

et tonnelles. Roses, pivoines, capucines, arums, glycines, arbres de Judée,

amandiers, peuvent ainsi refleurir chaque saison dans les toiles que l'artiste

peint pour son plaisir. Ces peintures intimistes, de même que ses

vues très naturelles de la baie d'Alger qu'il aime à représenter

depuis les collines, révèlent une facette particulièrement

attachante de sa personnalité.

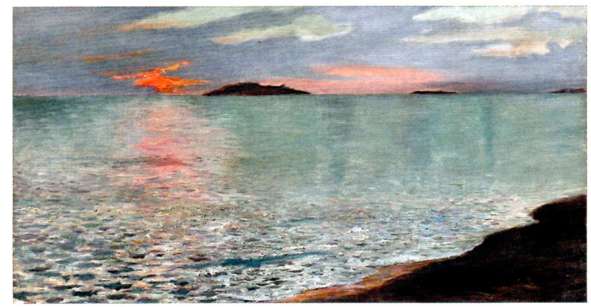

" Coucher de soleil à

Sidi-Ferruch ", huile sur toile 1,;() cm (coll. part).

" Coucher de soleil à

Sidi-Ferruch ", huile sur toile 1,;() cm (coll. part). |

Rochegrosse fait également construire

à

Sidi-Ferruch, tout au bord de l'étroite bande de la

plage Ouest, une villa beaucoup plus modeste mais toujours de style mauresque,

Dar en Nour (la Maison de l'Aurore). Lorsqu'il y séjourne, il contemple

depuis la véranda la mer si proche, et délaissant les grandes

compositions, restitue avec simplicité le miroitement de l'eau

et les feux du soleil nimbant les deux rochers qui bornent l'horizon.

Vers 1910, il fait édifier un atelier, Dar es Saouar, sur un terrain

proche lui appartenant. C'est là qu'il reçoit les élèves

qu'il accepte de former (Ainsi, Alexandre

Rigotard, un excellent peintre de l'Algérie, dont la famille s'était

installée à Alger en 1880, ou bien le prince d'Annam, élève

et ami.), tandis que les personnalités et artistes établis

à Alger, où les amis du monde intellectuel parisien de passage,

fréquentent sans protocole la villa Djenan Meryem: Henry Bataille,

Georges Courteline, Camille Mauclair, Jean Richepin, entre autres, ou

encore Léonce Bénédite, le conservateur du musée

du Luxembourg, membre éminent de la Société des peintres

orientalistes français. À Alger toujours, Rochegrosse devient

vers 1905 l'un des principaux professeurs et l'animateur le plus célèbre

de l'académie Druet, véritable centre d'art vivant créé

par le peintre Antoine Druet pour favoriser la culture artistique et l'éclosion

des vocations locales. Il ne cessera jamais, par la suite, d'encourager

et de conseiller les jeunes artistes algérois, son exquise personnalité,

teintée d'un fort idéalisme, lui attirant par ailleurs considération

et sympathie.

Lorsque " la Joie Rouge ", un tableau saisissant, inspiré

par un poème de Villiers de l'Isle-Adam qui décrivait sous

le signe d'Uranus une tuerie déchaînée conduite par

Gengis Khan, Tamerlan et autres guerriers sanguinaires, obtient la médaille

d'honneur du Salon de Paris en 1906, c'est à Alger, au cours d'un

grand banquet avec ses amis de l'académie Druet, que Rochegrosse

fête son succès. La toile de 9 mètres sur 11 dont

le conseil d'administration du musée municipal, présidé

par le maire Charles de Galland avait sollicité le dépôt

dans ses collections en 1913, ornera finalement le foyer de l'Opéra

d'Alger jusqu'à la rénovation de celui-ci ( Opéra

rénové vers 1933-1935, après un incendie. "

La Joie rouge fut alors roulée et déposée en raison

de ses immenses dimensions dans les salles du

Foyer Civique, en construction

au Champ-de-manoeuvres, où elle fut retrouvée lors de l'occupation

des lieux par les Alliés en novembre 1942. Quelques fragments de

l'immense toile, en très mauvais état, furent sauvés

et la partie centrale exposée dans l'escalier d'honneur du nouvel

hôtel de ville d'Alger où elle se trouvait encore en 1964.

Le peintre Emile Aubry, natif de Sétif, fut chargé des nouveaux

décors de l'opéra.). " La Course au bonheur

" (dite aussi " L'Angoisse humaine " ou " La pyramide

humaine "), du Salon de 1896, prit place sur les cimaises du musée

municipal d'Alger, alors situé au 32 rue de Constantine, sur l'emplacement

du futur hôtel Aletti. Dans cette oeuvre également impressionnante

qui dénonçait l'esprit matérialiste de ses contemporains,

les personnages formant une pyramide humaine frénétique,

tendant désespérément leurs mains vers un ciel où

le nom de Dieu s'inscrivait en hébreu, se bousculaient et se chevauchaient

pour atteindre leur hypothétique chimère' (L'oeuvre

aujourd'hui disparue, serait longtemps restée entreposée

dans des locaux publics à El-Biar, selon les souvenirs recueillis

par le professeur Lagrot. On peut en voir une reproduction en noir et

blanc dans le Guide Alger et sa région, par Antoine Chollier, Arthaud,

1929, p. 57. Le musée des beaux-arts de Dijon en possédait

une esquisse.'.)

Auréolé du prestige de sa carrière parisienne et

de ses amitiés, membre influent de la Société des

peintres orientalistes français et du jury des Artistes français,

Georges Rochegrosse participe avec enthousiasme à la vie artistique

algéroise : il expose fidèlement au Salon des Artistes algériens

et orientalistes, enseigne aux Beaux-Arts d'Alger, rue des Consuls, préside

des jurys comme celui de l'Union artistique de l'Afrique du Nord à

partir de 1925, ou le Syndicat professionnel des Artistes algériens

dont il est président d'honneur, participe assidûment aux

séances de la commission du musée d'Alger et s'intéresse

de façon toute particulière au développement de ses

collections ( Il offre ainsi au musée,

en 1927, une petite huile de Delacroix, " Lion couché ",

qui figure toujours dans l'actuel catalogue des collections..).

Les amateurs algérois s'arrachent ses belles alanguies et ses voluptueuses

odalisques, lovées sur des sofas au milieu d'une profusion de draperies

éblouissantes, ainsi que ses irrésistibles scènes

païennes, égyptiennes, byzantines, grecques, numides, porteuses

de toutes les séductions de l'Orient antique.

La Première Guerre mondiale survient, avec son cortège de

deuils. Marie Rochegrosse s'engage pour soigner les blessés, et

sert d'assistante au professeur Georges Pélissier à l'hôpital

Mustapha, en tant qu'anesthésiste. Mais elle meurt de maladie en

janvier 1920, laissant son époux inconsolable. Le peintre regagne

Paris après avoir fait ériger par l'architecte Gabriel Darbéda

un mausolée digne d'elle dans les jardins de Djenan Meryem, où

il reviendra régulièrement se recueillir. Trouvant un certain

apaisement dans la doctrine de la Société théosophique

de France, il parvient à se remettre au travail et se consacre

en particulier à des sujets religieux et à des oeuvres lyriques

idéalisant l'amour. Il met fin à sa solitude en épousant

à Neuilly-sur-Seine, la fidèle Antoinette Arnau, qui veillait

avec dévouement, depuis de longues années, sur la vie quotidienne

de son couple à El-Biar.

Revenu avec elle à Alger en 1937, il s'éteint un an après.

Séparée de celle de Marie, sa dépouille est transférée

au cimetière Montparnasse, à Paris.

Georges Rochegrosse a réalisé d'importantes peintures religieuses

pour diverses églises d'Alger. En particulier, dans l'église

Notre-Dame du Mont- Carmel édifiée à El-Biar sur

les plans de Frédéric Chassériau, " L'essai

d'interprétation picturale de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien

Bach " qui avait été mis en place derrière le

maître-autel ( Cette oeuvre jugée

trop importante lors de la transformation de l'église en bibliothèque,

après 1962, aurait été détruite.

). " La Parole d'amour ", représentant le Christ évangélisant

les pauvres sur une route bordée d'amandiers en fleurs, se trouvait

dans l'église

Sainte-Marcienne, boulevard du Télemly, tandis que "

Le Repentir " décorait le presbytère de l'église

Sainte-Anne de La Redoute.

Il a également décoré d'une vaste fresque allégorique

la salle du conseil municipal (Ou bien

la salle des mariages. Selon le professeur Goinard, ces oeuvres étaient

encore présentes en 1994. L'ancien maire d'Alger demeuré

après l'indépendance, Jacques Chevallier, aurait demandé

le respect des fresques.), dans la

mairie d'El-Biar : des ouvriers agricoles de retour de leur

travail s'acheminent vers une ville aux constructions blanches, dans un

riant paysage de collines agrémenté d'arbres. Le peintre

s'est représenté devant son chevalet, une grande silhouette

féminine attentive derrière lui. Pour le patio de cette

même mairie, il avait choisi de brosser un " Défilé

de centurions romains ". Avec son talent si particulier, Rochegrosse

fut et demeure l'un des peintres les plus connus, les plus prisés

des Algérois, et ses peintures orientalistes jouissent d'une côte

importante.

Le musée national des beaux-arts d'Alger conserve actuellement

dans ses collections: " Les Trois Grâces - Nu ", legs

du docteur Rouby en 1920; " L'estudiantina ", aquarelle de 1878,

offerte l'artiste en 1932, avec deux toiles de 1931: " Jardin à

El-Biar ", et " Toits de Paris ".

|

J'adresse mes très sincères

remerciements aux ayant-droits moraux de l'artiste, qui ont bien

voulu me communiquer informations et documents ayant permis la rédaction

de cet article.

M. V.-B

|

|