|

Étienne

Chevalier

Le dernier grand paysagiste de l'Algérois (1910-1982)

par Marion Vidal-Bué

ETIENNE CHEVALIER fut jusqu'au grand départ

de 1962 l'une des figures importantes du monde artistique algérois,

connu et apprécié tant pour son grand talent de peintre

que pour le rayonnement de sa personnalité, qui s'affirma toujours

sympathique, dynamique et chaleureuse, dans son rôle de professeur

comme dans tous ses contacts humains.

Il naquit à Paris le 30 janvier 1910, alors que son père,

Henry Chevalier, originaire du Poitou, était étudiant à

l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Ce père

mérite d'ailleurs à lui seul un article particulier car

il devint lui-même par la suite un très attachant peintre

de l'Algérie. La famille vécut d'abord plusieurs années

dans une vieille demeure poitevine enfouie sous les arbres où,

tout enfant, Étienne passait des heures à dessiner dans

l'atelier de son père, l'hiver. Dès les beaux jours, il

courait la forêt et les champs avec exaltation et toute sa vie,

la beauté de cette campagne demeura l'une de ses grandes sources

d'inspiration.

Venant prendre son nouveau poste de professeur de dessin au grand lycée

d'Alger en 1921, Henry Chevalier y amena naturellement son fils âgé

de onze ans. Ce fut dans une villa mauresque d'El-Biar, " La villa

des roses ", que se déroula dès lors la vie du jeune

garçon dont les qualités précoces de peintre se révélèrent

tout de suite évidentes.

Il obtint ainsi d'être inscrit bien avant " l'âge légal

" à l'École

nationale des Beaux-Arts d'Alger, où Léon Cauvy

le reçut avec plaisir dans son atelier de peinture en 1924.

Dès 1925, Étienne participait à sa première

exposition au Salon des Artistes algériens et orientalistes, dans

une salle réservée aux élèves de l'École

pour montrer leurs travaux de l'année, et se faisait remarquer

par la fougue de ses paysages. Louis- Eugène Angeli, le critique

d'Algéria qui devint son ami, pouvait raconter dans son hommage

de 1961: " Les premières toiles ont la violence des premiers

enthousiasmes. La facture en est schématique; les tons en aplat

de couleur recherchée, leur donnent un aspect décoratif.

L'exposition fit grand bruit, je m'en souPiens. Sur un paysage de 1922,

le jeune peintre avait été déjà vivement encouragé

par Albert Marquet et Émile Gaudissard ".

G. S. Mercier dans L'Écho d'Alger, Victor Barrucand dans la Dépêche

algérienne, firent écho à cette personnalité

naissante. Quelques années plus tard, ce dernier qualifiera ainsi

le " peintre 'ilgérien de la dernière promotion "

dans son important ouvrage L'Algérie et les peintres orientalistes

paru en 1930: " Etienne Chevalier, jeune barbare étonné

de se découvrir, maçonne d'enthousiasme des paysages et

des marines avec des contrastes fortement accusés. Sa louche n'hésite

pas, elle inaugure et elle affiche hardiment [...] ".

En 1927, deux des trois toiles qu'il proposait furent admises au Salon

d'Automne de Paris qui recevait alors les artistes les plus novateurs

et le voici sélectionné en 1929 pour le Prix Fénéon,

une distinction aussi flatteuse qu'importante pour un artiste de 19 ans.

Il lui fallut ensuite accomplir ses obligations militaires avant de pouvoir

partir à Paris en 1931, afin de polir ses dons et d'assurer une

véritable maîtrise de son métier. Bien décidé

à bénéficier d'un enseignement libre et moderne,

il choisit de fréquenter différents ateliers et s'inscrivit

en particulier à la fameuse Académie scandinave, où

il reçut notamment les leçons de Gromaire. Exposé

en 1934 dans l'une des meilleures galeries du Quartier Latin, Jeanne Castel,

il eut la chance d'être remarqué par Ambroise Vollard, le

célèbre marchand de Picasso et de bien d'autres grands noms,

qui s'intéressa à son oeuvre et l'exposa en 1935 à

la galerie Marcel Bernheim, en même temps que la fille de Paul Signac.

Il participa désormais régulièrement aux salons de

peinture parisiens, en optant pour ceux de tendances modernes, Automne

et Tuileries, puis Indépendants, de même qu'aux manifestations

des peintres d'Alger, sa ville d'adoption où il vint retrouver

sa famille fin 1934. Max-Pol Fouchet, qui lui confia l'illustration d'un

recueil de ses poèmes édité à Alger chez Baconnier

en 1936, lui manifesta également son estime par un bel article

dans la revue Beaux-Arts, à Paris la même année, où

il écrivait: " Avec Étienne Chevalier, nous sortons

des introspections méticuleuses pour respirer l'essentiel de la

vie. Une grandiose simplicité nous accueille dans ses peintures

[...] Comme l'arbre pousse des racines et des branches, Chevalier peint

". Il disait encore : " Il crée dans un grand rythme

vital. Son oeuvre respire d'un incomparable souffle. Son sens poétique

revigore par sa simplicité. Il voit grand, il peint large et solide.

Et de la sincérité de ses toiles naît une source bondissante

de lyrisme ".

Après sa participation à l'Exposition artistique de l'Afrique

française au Pavillon de Marsan à Paris en 1935, l'Exposition

internationale de Paris en 1937 lui fournit une belle occasion de prendre

part à un grand évènement public : avec quelques

autres des meilleurs artistes de l'Algérie, il fut appelé

à contribuer à la décoration du Pavillon de l'Algérie,

et réalisa pour sa part un grand diorama représentant les

Hauts Plateaux et le " Ksar de Boghari ".

L'Amirauté d'Alger vue

du square Bresson ", (coll. part.).

L'Amirauté d'Alger vue

du square Bresson ", (coll. part.). |

L'année suivante, 1938, lui offrit

successivement une importante exposition à la galerie " Sans

pareil " avenue Kléber à Paris, et la bourse du Gouvernement

général de l'Algérie pour la Casa Velazquez à

Madrid. Cependant, la guerre civile empêcha le jeune peintre de

profiter de la belle expérience espagnole, mémorable pour

plusieurs artistes algérois. Il obtint l'autorisation de la transformer

en un voyage au Portugal, suivi par un séjour en Italie, où

il s'installa à Florence quelque temps. Selon Angeli, toujours

lui, Étienne Chevalier devait trouver dans la campagne florentine

bien des correspondances avec les paysages du Sahel d'Alger, et sut en

dégager toute la subtilité pour aboutir à "

des toiles d'un accent nouveau dans leur harmonie colorée, légère

et blonde, d'une fine qualité de lumière ". Il mit

d'autre part à profit son séjour à Florence pour

étudier la fresque et de cette période datent des sujets

religieux interprétés de manière toute personnelle,

qui ajoutèrent une facette nouvelle à son répertoire,

dont un Christ, et des Vierges à l'enfant où l'on sent nettement

l'influence de Giotto.

La guerre, une fois encore, fit alors irruption dans le parcours de l'artiste

: mobilisé une première fois en septembre 1939 jusqu'en

juillet 1940, puis à nouveau en 1944, il fut alors envoyé

dans le Sud tunisien en tant que peintre aux armées, sa démobilisation

définitive n'intervenant qu'en 1947. Les conditions de la guerre

étaient toutefois bien trop terribles pour que le peintre puisse

tirer un bénéfice de cette expérience du Sud pour

son oeuvre, qui resta résolument tournée vers la douceur

des paysages du Sahel.

Mais entre-temps, en 1940, le Grand prix artistique de l'Algérie

lui avait été décerné, couronnant l'oeuvre

d'un peintre de trente ans à peine, déjà riche d'une

belle carrière. C'est à cette époque que Lucienne

Barrucand commentait ainsi son art dans La Dépêche algérienne:

" Une grande largeur de style et en même temps quelque chose

dans le rendu de laconique, de définitif qui n'appartient qu'à

lui, une hardiesse, une vivacité dans les accords de tons pour

ainsi dire inédits, mais équilibrées par le prolongement

des résonances et par l'extrême souplesse des liaisons; une

robustesse et une intensité rarement

égalées du motif; une invention toujours forte, toujours

en éveil, une imagination éprise de diversité, de

vérité, une matière picturale incomparablement belle,

voilà, à notre avis, ce qui caractérise son oeuvre

expressive et féconde, qui ne doit rien à personne ".

De son côté, Gustave Mercier affirmait dans L'Écho

d'Alger: " Étienne Chevalier nous donne l'impression d'un

être plein de santé surgissant tout à coup dans un

sanatorium, et son art est comme une bouffée d'air toute chargée

de la forte senteur de la terre grasse et de la verdure humide pénétrant

largement dans un milieu méphitique ". Santé, vigueur,

sincérité, sont les mots que l'on retient le plus souvent

pour caractériser la peinture de Chevalier. Ces qualités

essentielles se retrouvent dans toutes ses toiles, aussi bien dans ses

paysages, l'essentiel de sa production, que dans ses grandes natures mortes.

Les paysages, ce sont avant tout ceux du Sahel algérois, la campagne

d'El-Biar,

de

Ben-Aknoun, d'Hydra,

de Bouzaréa,

les vieilles villas mauresques perdues au milieu des arbres, les vallonnements

parfois traversés d'un aqueduc ancien, la plage de Sidi-Ferruch

et ses cabanons de pêcheurs, les environs de Guyotville, la terre

rouge et les plantations de la Mitidja, les cèdres de Chréa...

Mais aussi, toujours, ceux du Poitou jamais délaissé, de

Touraine, du pays nantais, du Béarn, où il aime à

passer des vacances et pour lesquels il affine son coloris et recherche

l'harmonie de la composition.

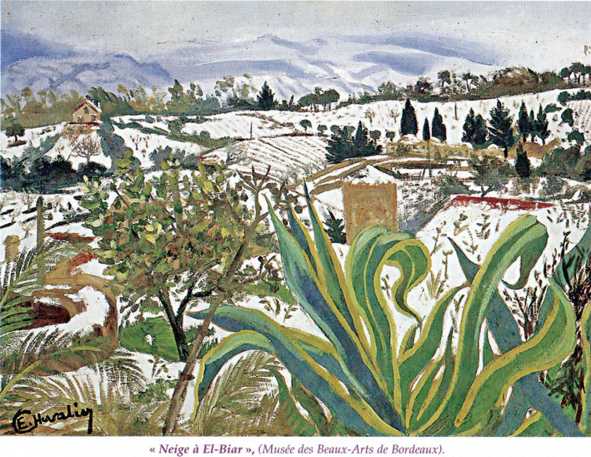

" Neige

à El-Biar ", (Musée des Beaux-Arts de Bordeaux).

" Neige

à El-Biar ", (Musée des Beaux-Arts de Bordeaux). |

Les natures mortes le passionnent aussi et

il met le même enthousiasme à les construire dans le plus

grand classicisme, tout en les brossant avec la hardiesse et la richesse

de coloris et de matière qui constituent sa force. Elles mettent

souvent en scène fleurs, tentures et instruments de musique comme

il se doit dans la grande peinture, et se singularisent par la présence

fréquente de trophées de chasse, gibiers à poils

ou à plumes. Quelques belles évocations de basses-cours

témoignent aussi de son habileté à peindre les volatiles.Quelques

portraits (celui de l'érudit professeur William Marçais

ornait les murs de l'hôtel de ville d'Alger), quelques scènes

de vie paysanne en Poitou, révèlent son admiration pour

les maîtres classiques tels que Chardin ou les frères Le

Nain, Corot ou Courbet.En 1947, le très influent Jean Alazard,

professeur d'histoire de l'art et direc? teur du musée des Beaux-Arts

d'Alger, le pressa d'accepter le poste de professeur à l'École

nationale des Arts décoratifs à Alger. Aliénant pour

cela un peu de sa liberté d'artiste, Étienne Chevalier assuma

avec conscience cette fonction et, durant des années, jusqu'à

l'indépendance, il se fit apprécier des nombreux élèves

auxquels il enseigna la peinture et le dessin, d'après le paysage

et le modèle vivant. Ses expositions personnelles dans les meilleures

galeries d'Alger (Le Minaret, l'Art de France notamment) ou d'Oran (Galerie

Colline), continuèrent avec régularité, fort heureusement

pour les amateurs fervents de ses paysages et compositions conçus

dans la belle tradition. En France également, à Paris où

il figura en bonne place à l'exposition des peintres d'Algérie

à la galerie Leleu en 1957, à Nantes où la grande

galerie Mignon-Massart le représentait, son nom revenait ponctuellement

sur les cimaises. Chevalier devait encore enseigner à Alger jusqu'en

1964, ayant été détaché à la coopération

pour deux ans. A son retour définitif en France, il occupa de la

même manière le poste de professeur à l'Ecole des

Arts décoratifs de Limoges, d'octobre 1964 jusqu'à sa retraite

en 1977.

C'est à Jean

Brune que nous laisserons le soin de mettre en perspective

la place de ce bel artiste dans le contexte artistique algérien,

en décelant dans sa peinture, de façon certes très

personnelle, un message d'importance: " Etienne Chevalier est ce

que j'aime le plus au monde: un harmonieux équilibre entre l'homme

et l'artiste; c'est- à-dire une juste notion de la sagesse et de

l'audace, une idée précise et concrète de la frontière

qui sépare autant qu'elle réunit, les tapages de l'esprit

et les murmures du coeur... Enfin le perpétuel souci de ne rien

ignorer des doctrines qui s'efforcent de défricher l'absolu sans

jamais céder aux outrances superficielles de la mode. Surtout,

ce qui fait à mon sens l'aspect le plus précieux de l'oeuvre

d'Étienne Chevalier [..1, c'est qu'il est l'un de ceux qui ont

le plus contribué à dissiper un mirage: celui de l'orientalisme.

À force de chercher de ce côté-ci de la mer des confirmations

à ses thèses, le romantisme orientaliste avait fini par

inventer de toutes pièces un orientalisme factice qui n'a jamais

eu aucun rapport, ni avec les hommes, ni avec le paysage [...]. Chevalier

a joué un rôle capital. Sa sincérité et sa

franchise l'ont conduit à regarder autour de lui, pour découvrir

et pour peindre, la misère des hommes cachée sous le clinquant

des oripeaux colorés, et la douce nostalgie des paysages dissimulés

derrière l'éblouissant incendie de la lumière. En

d'autres termes, il a su arracher aux perspectives nord-africaines l'essentiel

de leur secret: le profond aspect occidental. Il a peint les vallonnements

capricieux du Sahel algérois comme des bocages français

[...]. Il est parvenu à réaliser le seul idéal qui

doit animer un artiste, à savoir donner des spectacles de la nature

une version neuve et personnelle, dans laquelle les hommes puissent retrouver

à la fois une image d'eux- mêmes et un reflet de leurs propres

rêves. Mais il a de surcroît gravé en filigrane, dans

la magie colorée de la peinture, la leçon infiniment noble

d'un message. En somme, le miracle du talent a fait que par le truchement

des paysages figuratifs, il est parvenu à suggérer l'idée

essentiellement abstraite de la présence française. En cela,

il est plus qu'un peintre ".

0 0 0

Œuvres d'Étienne

Chevalier dans les musées

- Musée de Fontenay-le-Comte, Musée d'Art et d'Histoire

de Narbonne: " Vue sur le port de l'Agha ", Musée Sainte-Croix

de Poitiers : " La route de Draria l'hiver ", " Paysage

du Sahel algérien ", " La Tour du Rouet à Beaumont

(Vienne) ", " La route de Parigny (Vienne) ".

- Musée national des Beaux-Arts d'Alger: " Neige à

El-Biar ", présenté au Musée des Beaux-Arts

de Bordeaux lors de l'exposition " L'Ecole d'Alger " en juin

2003 " Villas du Sahel près d'Alger ", " Nature

morte aux anémones " - " Baie d'Alger vue des Tagarins

", " Amirauté d'Alger ", " La danse "

et " La musique ", maquettes : " Vallée du Clain

à Poitiers ", " Le château de Dissay, paysage du

Poitou ", " Le pain et le vin ". Le catalogue signale deux

autres toiles qui ont disparu des collections : " Nature morte à

la truite " et " L'atelier dans l'allée "; Musée

national Zabana, Oran: le catalogue actuel du Musée national des

Beaux-Arts d'Alger mentionne une oeuvre qui fut déposée

dans ce musée: " Paysage au bord du Mazafran ".

- Fonds national d'art contemporain " Baie d'Alger ", huile

sur toile déposée à la préfecture de la Lozère

(Mende).

- Parmi les réalisations publiques de l'artiste à Alger

une toile de six mètres sur deux mètres cinquante dédiée

à l'exubérance du Sahel algérois pour la brasserie

Laferrière.

- Un film en couleur, sonore et parlant, réalisé à

Alger par Max Charley, sous le titre " Un grand peintre du Sahel

", dans lequel Etienne Chevalier présente son oeuvre et les

paysages qui l'ont inspirée (cité par L.E. Angeli dans Algéria,

printemps 1961)

- Une brochure de la série " Les peintres nord-africains ",

rédigée par Georges Martin et comportant 25 reproductions

d'oeuvres fut publiée par les éditions Fama, 5 rue Négrier,

Alger, en 1947.

Marion Vidal-Bué exprime ses sentiments de bien vive gratitude

à Mme Colette Simian, MM. Jean-René Chevallier, Alain Loubeyre,

Christian Orfila et Gaston Palisser, pour leur précieuse collaboration.

|