*** La qualité médiocre

des photos de cette page est celle de la revue. Nous sommes ici en 1920

. Amélioration notable plus tard, dans les revues à venir.

" Algeria " en particulier.

N.B : CTRL + molette souris = page plus ou moins grande

TEXTE COMPLET SOUS L'IMAGE.

LA CULTURE DU TABAC EN ALGÉRIE

Dans nos vieilles chansons

françaises, le vin -j'entends le bon vin ! - a toujours voisiné

avec le tabac. Le vin, l'amour et le tabac, dit l'une d'elles. Et on

est habitué à voir, en effet, fraterniser le cigare et

la bouteille, la cigarette et le flacon, comme fiancés depuis

longtemps promis l'un à l'autre, comme époux depuis belle

lurette accouplés.

Ne nous en étonnons pas... l'un et l'autre sont de puissants

stimulants pour la pensée. Ils provoquent la joie, délient

les esprits les plus tardifs et les langues les mieux nouées.

Aussi, si le vin a été chanté, le cigare, la pipe

et la cigarette ont eu, de même, leurs thuriféraires et

si François Coppée, comme pour l'honorer mieux, met le

cigare à la rime de ses poèmes, Pierre Louys, pour compléter

l'hommage, proclame dans un de ses contes les plus éclatants

qu'une volupté nouvelle nous est offerte avec la cigarette.

Quant à la pipe, voisine inséparable de la chope, nos

peintres comme nos écrivains l'ont inlassablement évoquée

et dans le Bon Bock, Édouard Manet place l'une et l'autre aux

mains de nos joyeux buveurs.

Est-ce pour cette raison qu'un de nos planteurs africains a eu l'heureuse

idée de faire compagnonner sa jeune vigne avec ses plants de

tabac ?

Je ne sais. Il n'en est pas moins vrai que dans un domaine de la région

des Issers un miracle vient de se produire.

Du tabac fut planté dans une jeune vigne. Au cours de la première

année, la vigne trop serrée, de près parut regimber

et, brutalement soumise à ce voisinage imprévu, en dessécha,

sans doute de colère... Cette manifestation ne fut pas de longue

durée, et le tabac - toujours galant et cédant le pas

à la vigne - se constatant indésirable, comprit qu'il

fallait aller puiser ailleurs ses ressources et ses moyens d'existence

et s'en alla vriller plus profondément ses racines.

La deuxième année, donnait de merveilleux résultats,

et notre planteur réalisait quarante sept quintaux en deux hectares,

non sans cueillir comme à. l'accoutumée, les raisins puissants

de sa vigne.

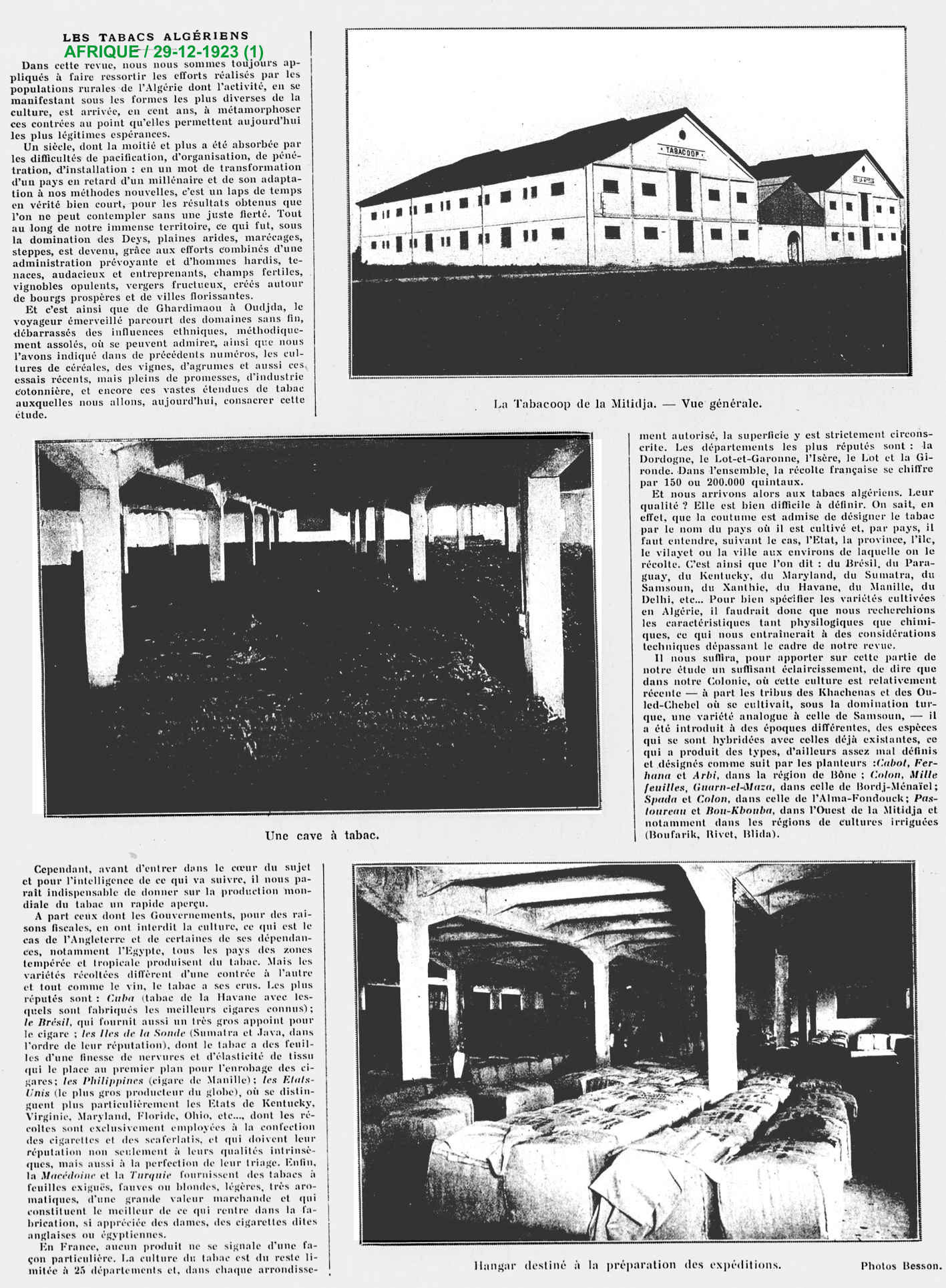

Comme on peut en juger par les photographies ci-contre, le tabac ainsi

obtenu ne semble, pas de qualité médiocre et ses feuilles

superbes suffiraient à. habiller son homme.

Adam et Eve qui connurent, au Paradis terrestre, une crise du vêtement

comme, par ces temps de vie chère, nous n'en connaîtrons

probablement jamais, auraient apprécié ces plantations,

où ils eussent trouvé l'habit pour les couvrir et le dessert

pour les désaltérer. .

Rien ne dit, d'ailleurs, que le jeune Adam n'eut, pas préféré

débiter son costume et s'en aller, tout nu, pourvu d'un bon cigare

!

La vigne, nous a déclaré M. Ponsetti, propriétaire

du clos Sainte-Eulalie, des Issers, où l'expérience tentée

vient, d'être couronnée du plus éclatant succès,

la vigne est plantée à deux mètres sur un mètre

vingt. Au milieu de chaque rang de vigne a été planté,

un rang de tabac.

Le tabac fut planté vers le mois de mars et la récolte

eut lieu à la fin du mois du juillet.

Les terres subirent à trois reprises une préparation profonde

et furent consciencieusement ameublies.

Grâce à ce mode nouveau, on peut pendant deux ans, planter

du tabac dans sa vigne, sans que celui-ci nuise à Celle-là.

On aura ainsi utilisé et, rendu productive une terre qui, plantée

de vigne, ne rapporte jamais qu'à la troisième feuille,

deux ans après sa plantation.

Un tel exemple sera certainement profitable, à tous les cultivateurs

qui, nombreux, s'occupent, en Algérie, de la culture de la vigne

et de la culture, du tabac.

L'une et l'autre; constituent, deux grandes richesses africaines.

On n'ignore pas ce que l'exploitation de la vigne rapporte chaque année

à. notre pays, où le tabac compte aussi parmi les plus

profitables exploitations agricoles de l'Afrique du Nord.

La courageuse et intelligente initiative de M. Ponsetti saura, nous

n'en doutons pas, provoquer un nouvel effort, parmi nos colons soucieux

de faire de notre Algérie la plus productive et la plus féconde

de nos colonies méditerranéennes.

Grâce à lui, la chanson triomphe et prouve sa raison.

On pourra unir désormais aux noms de Bérenger et de Xavier

Privas, qui ont chanté les vertus du vin et du tabac, les noms

des cultivateurs qui, dans leurs plantations, ont eu l'heureuse idée

d'enlacer à leurs plants nouveaux la vrille et le tire-bouchons

de leur jeune vigne.

" Tout finit en France par des chansons ", a-t-on coutume

de répéter.

On pourra dire que, c'est de la chanson qu'en Algérie jaillissent

les idées neuves et les essais les plus hardis.

L'amour, le vin et le tabac s'est écrié le chansonnier,

sans prévoir probablement, qu'un jour le sillon réunirait,

la vigne à la nicotiane comme, depuis des siècles, se

trouvent, réunis sur la même table, cigares fins et liqueurs

parfumées,

Ainsi vont désormais voisiner, dans nos campagnes africaines,

feuille de vigne et feuille de tabac.

LA

CULTURE DU TABAC

LA

CULTURE DU TABAC