LE TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE

Que l'on se trouve du coté

de la Mitidja ou de l'autre côté du Sahel, le tombeau de

la Chrétienne apparaît de très loin aux yeux du

voyageur cheminant dans la plaine. Au sommet de cette colline qui va

de Bérard à Tipasa, sa masse énigmatique s'élève

vers le ciel et bosselle l'horizon tranquille de sa mystérieuse

éminence.

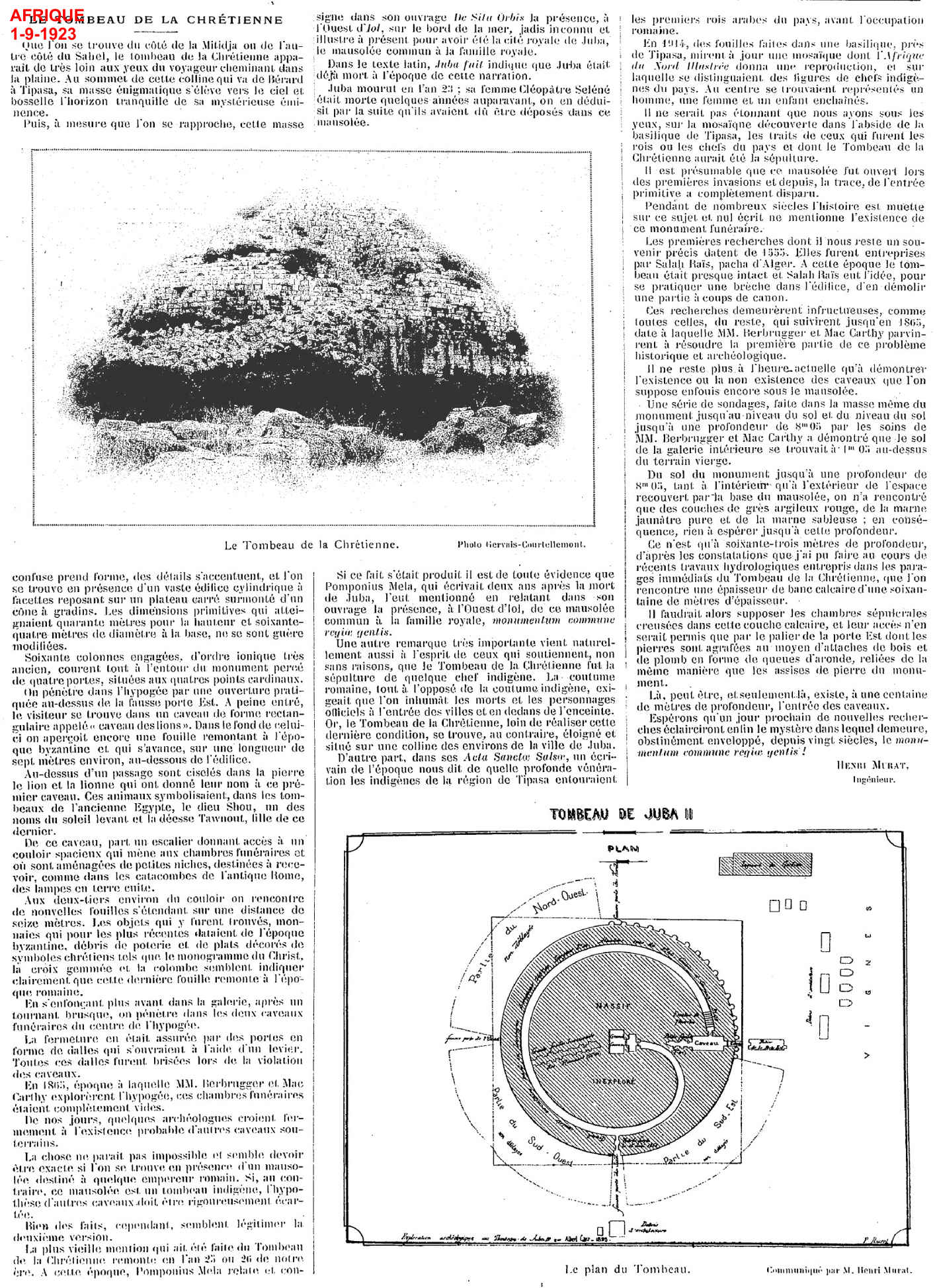

Puis, à mesure que l'on se rapproche, cette masse confuse prend

forme, des détails s'accentuent, et. l'on se trouve en présence

d'un vaste, édifice cylindrique à facettes reposant sur

un plateau carré surmonté d'un cône à gradins.

Les dimensions primitives qui atteignaient quarante mètres pour

la hauteur et soixante quatre mètres de. diamètre à

la base, ne se sont guère modifiées.

Soixante colonnes engagées, d'ordre ionique très ancien,

courent tout à l'entour du monument percé de quatre portes,

situées aux quatre points cardinaux.

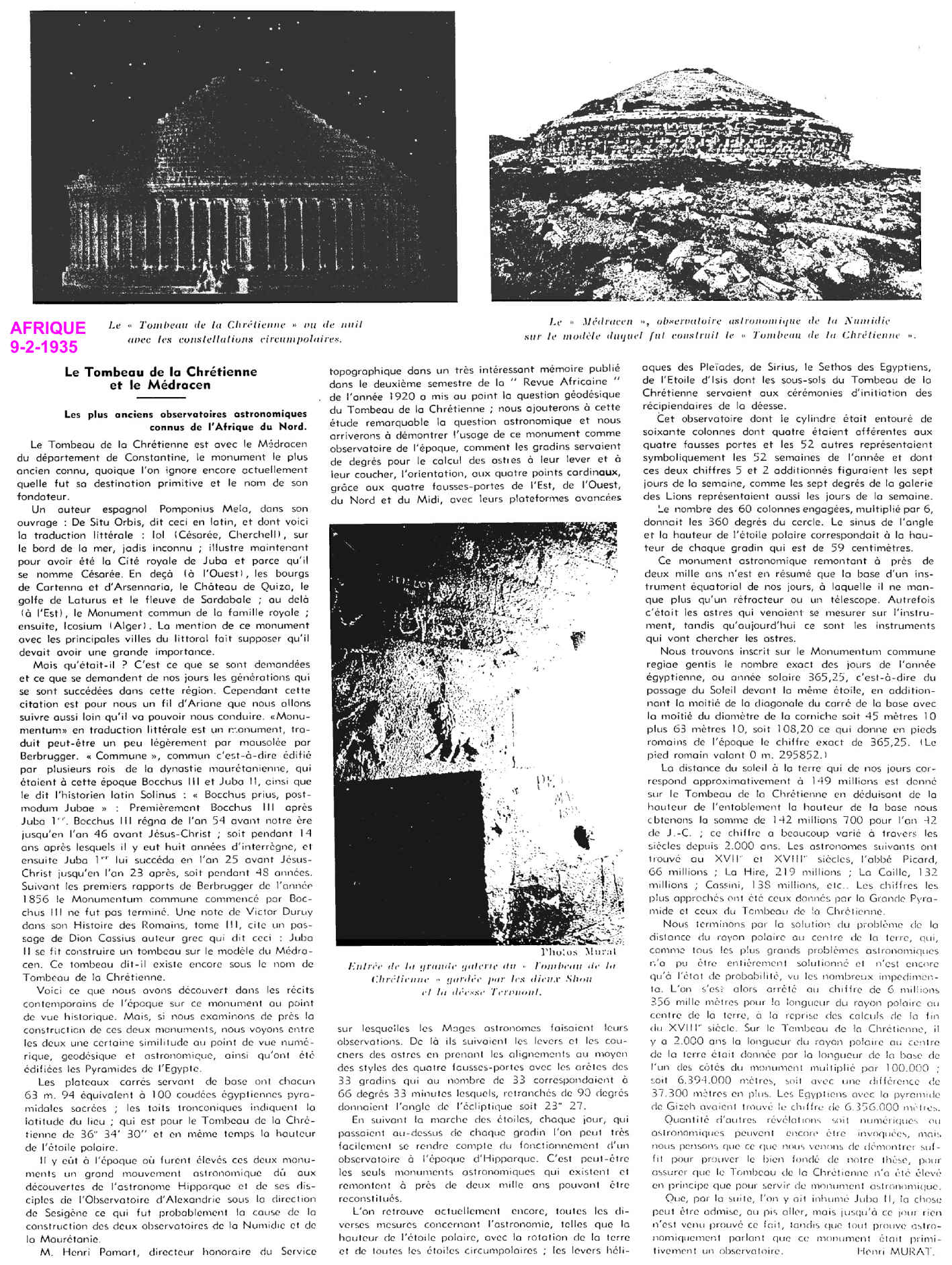

On pénètre dans l'hypogée par une ouverture pratiquée

au-dessus de la fausse porte Est. A peine entré, le visiteur

se trouve dans un caveau de forme rectangulaire appelé "

caveau des lions". Dans le fond de celui-ci on aperçoit,

encore une fouille remontant à l'époque byzantine et,

qui s'avance, sur une longueur de sept mètres environ, au-dessous

de l'édifice.

Au-dessus d'un passage sont ciselés dans la pierre le lion et

la lionne qui ont donné leur nom à. ce premier caveau.

Ces animaux symbolisaient, dans les tombeaux de l'ancienne Égypte,

le dieu Shou, un des noms du soleil levant, et la déesse Tawnout,

fillee de ce dernier.

De ce caveau, part un escalier donnant accès à un couloir

spacieux qui mène aux chambres funéraires et où

sont aménagées de petites niches, destinées à

recevoir, comme dans les catacombes de l'antique Rome, des lampes en

ferre cuite.

Aux deux-tiers environ du couloir on rencontre de nouvelles fouilles

s'étendant sur une distance de. seize mètres. Les objets

qui y furent trouvés, monnaies qui pour les plus récentes

dataient de l'époque byzantine, débris de poterie et de

plats décorés de symboles chrétiens tels que le

monogramme du Christ, la croix gemmée et. la colombe semblent

indiquer clairement que cette dernière fouille remonte à

l'époque romaine.

En s'enfonçant plus avant, dans la galerie, après un tournant

brusque, on pénètre dans les deux caveaux funéraires

du centre de l'hypogée;.

La fermeture en était assurée par des portes en forme

de dalles qui s'ouvraient à l'aide d'un levier. Toutes ces dalles

furent brisées lors de la violation des caveaux.

En 1865, époque à laquelle MM. Berbrugger et Mac Carthy

explorèrent; l'hypogée, ces chambres funéraires

étaient complètement vides.

De nos jours, quelques archéologues croient fermement à

l'existence probable d'autres caveaux souterrains.

La chose ne parait, pas impossible et semble devoir être exacte;

si l'on se trouve en présence d'un mausolée destiné

à quelque empereur romain. Si, au contraire, ce mausolée

est un tombeau indigène, l'hypothèse d'autres caveaux

doit être rigoureusement écartée.

Bien des faits, cependant, semblent, légitimer la deuxième

version.

La plus vieille mention qui ait été faite au Tombeau de

la Chrétienne; remonte en l'an 25 ou 26 de notre ère.

A cotte époque, Pomponius Mela relate et consigne dans son ouvrage

De Sila Orbis la présence, à l'Ouest d'Iol, sur le bord

de la mer, jadis inconnu et illustre à présent pour avoir

été la cité royale de Juba, le mausolée

commun à la famille royale.

Dans le texte latin, Juba fuit indique que Juba était déjà

mort, à l'époque de cette narration. Juba mourut en l'an

23 ; sa femme Cléopâtre Seléné était

morte quelques années auparavant, on en déduisit par la

suite qu'ils avaient dû être déposés dans

ce mausolée.

Si ce fait s'était produit; il est de toute évidence que

Pomponius Mela, qui écrivait deux ans après la mort de

Juba, l'eut mentionné en relatant dans son ouvrage la présence,

à l'Ouest d'Iol, de ce mausolée commun à la famille

royale, monumentum commune regiae gentis.

Une autre remarque très importante vient naturellement aussi

à l'esprit, de ceux qui soutiennent, non sans raisons, que le

Tombeau de la Chrétienne fut la sépulture, de quelque

chef indigène. La coutume romaine, tout à l'opposé

de la coutume indigène, exigeait que l'on inhumât les morts

et les personnages officiels à l'entrée des villes et

en dedans de l'enceinte. Or, le Tombeau de la Chrétienne, loin

de réaliser cette dernière condition, se trouve, au contraire,

éloigné et situé sur une colline des environs de

la ville de Juba.

D'autre part, dans ses Acta Sanctae Salsae, un écrivain de l'époque

nous dit de quelle profonde vénération les indigènes

de la région de Tipasa entouraient les premiers rois arabes du

pays, avant l'occupation romaine.

En 1914, des fouilles faites dans une basilique, près de Tipasa,

mirent à jour une mosaïque dont l'Afrique du Mord Illustrée

donna une reproduction, et sur laquelle se distinguaient, des figures

de chefs indigènes du pays. Au centre se trouvaient, représentés

un homme, une femme et un enfant enchaînés.

Il ne serait pas étonnant que nous ayons sous les yeux, sur la

mosaïque découverte dans l'abside de la. basilique de Tipasa,

les traits de ceux qui furent les rois ou les chefs du pays et dont

le Tombeau de la Chrétienne aurait été la sépulture.

Il est présumable que ce mausolée fut ouvert lors des

premières invasions et depuis la trace, de l'entrée primitive

a complètement disparu.

Pendant de nombreux siècles l'histoire est muette sur ce sujet

et nul écrit ne mentionne l'existence de ce monument funéraire.

Les premières recherches dont il nous reste un souvenir précis

datent de 1555. Elles furent entreprises par Salah Raïs, pacha

d'Alger. A cette époque le tombeau était presque intact

et Salah Raïs eut l'idée, pour se pratiquer une brèche

dans l'édifice, d'en démolir une partie à coups

de canon.

Ces recherches demeurèrent infructueuses, comme toutes celles,

du reste, qui suivirent jusqu'en 1865, date à laquelle MM. Berbrugger

et Mac Carthy parvinrent à résoudre la première

partie de ce problème historique et archéologique.

Il ne reste plus.à l'heure actuelle qu'à démontrer

l'existence ou la non existence des caveaux que l'on suppose enfouis

encore sous le mausolée.

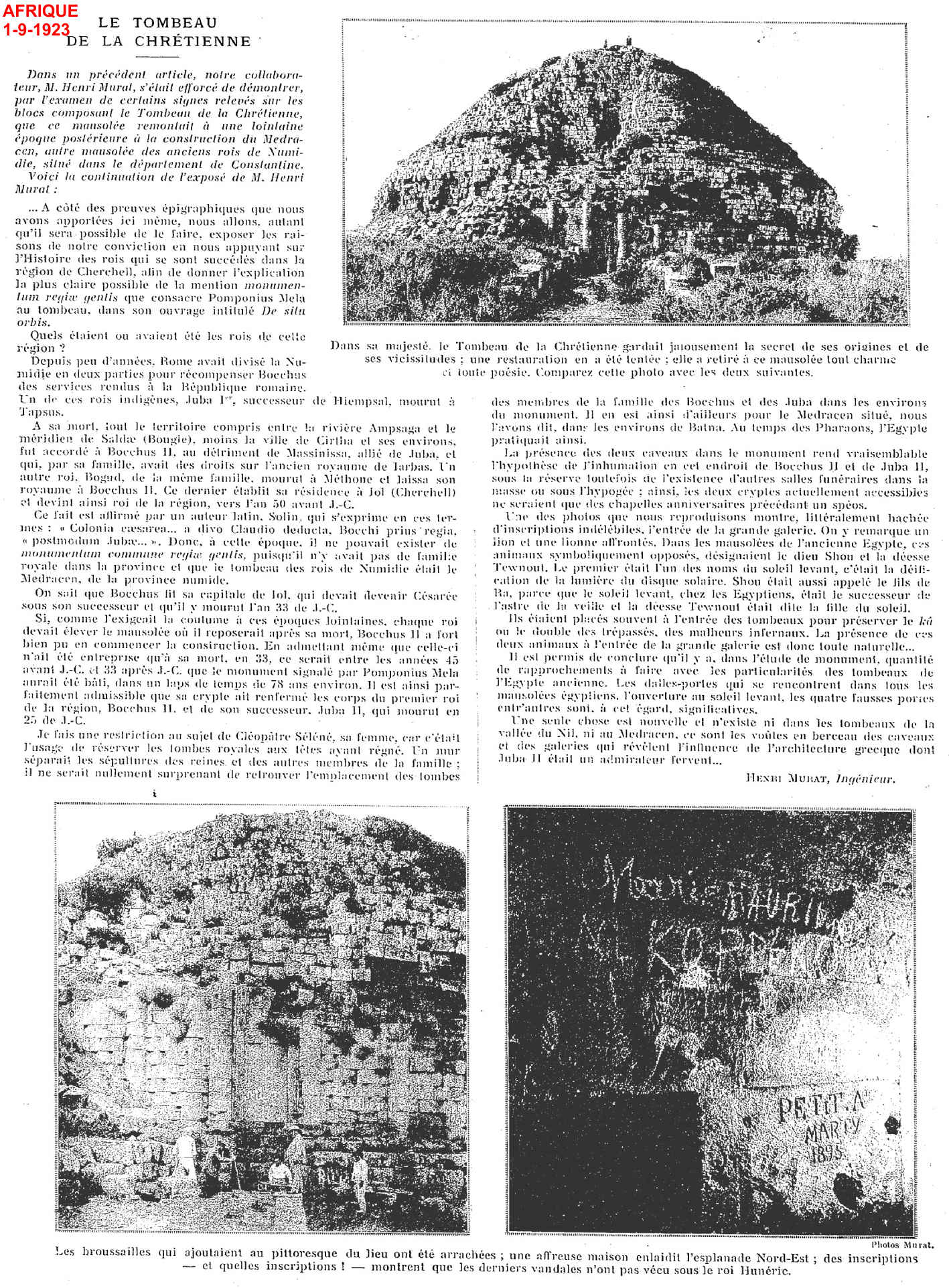

Une série de sondages, faite dans la masse même du monument,

jusqu'au niveau du sol el. du niveau du sol jusqu'à une profondeur

de H'"0"> par les soins de

MM. Berbrugger et Mac Carthy a démontré que le sol de

la galerie intérieure se trouvait à'I 111 03 au-dessus

du terrain vierge.

Du sol du monument jusqu'à une profondeur de Nm 03, tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace recouvert

parl a base du mausolée, on n'a rencontré que des couches

de grès argileux rouge, de la marne jaunâtre pure et de

la marne sableuse ; en conséquence, rien à espérer

jusqu'à cette profondeur.

Ce n'est qu'à soixante-trois mètres de profondeur, d'après

les constatations que j'ai pu faire au cours de récents travaux

hydrologiques entrepris dans les parages immédiats du Tombeau

de la Chrétienne, que l'on rencontre une épaisseur de

banc calcaire d'une soixantaine de mètres d'épaisseur.

Il faudrait, alors supposer les chambres sépulcrales creusées

dans cette couche calcaire, et. leur accès n'en serait permis

que par le palier de la porte Est dont les pierres sont, agrafées

au moyen d'attaches de bois et de plomb en forme de queues d'aronde,

reliées de la même manière que les assises de pierre

du monument.

Là, peut être, et seulement là, existe, à

une centaine de mètres de profondeur, l'entrée des caveaux.

Espérons qu'un jour prochain de nouvelles recherches éclairciront

enfin le mystère dans lequel demeure, obstinément, enveloppé,

depuis vingt siècles, le monumentum commune regiae gentis !