PRESENTATION GENERALE GEOGRAPHIQUE

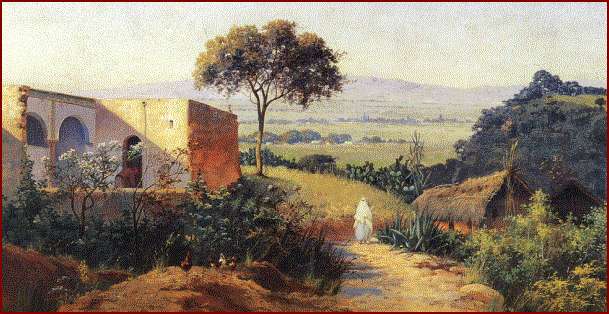

Pour une fois je commencerai par placer une photo en guise d'introduction : celle d'un tableau de peinture

|

Le premier caractère à souligner, pour la Mitidja, est son apparente platitude. Pour une plaine c'est bien normal, même si, en vérité, elle est en pente du sud vers le nord. Le second est un tapis végétal fermé, le troisième est l'encadrement montagneux. C'est une plaine toute en longueur avec un environnement de hauteurs. Des montagnes à l'ouest (Chenoua, Zaccar) et au sud les premiers chaînons de l'Atlas dont les noms et les altitudes sont sur le croquis. Les collines du Sahel au nord, larges et élevées à l'ouest de l'estuaire de l'Harrach (407m au fort de Bouzaréa), étroites et à peine marquées à l'est, la séparent de la mer.

1° Une plaine sublittorale

en position de cuvette remplie d'alluvions

Sublittorale elle l'est assurément. A l'ouest de Maison-Carrée

cela se voit sur toutes les cartes. Mais à l'est ce n'est perceptible

que sur des cartes assez précises, telle la carte au 1/50 000.

De part et d'autre des marais de l'oued Réghaïa qui existent

encore, il y a deux dos de terrain, celui des Harraouas culminant à

65 m et celui du Draa ed dar culminant à 70 m. Un passant quelconque

peut ne pas s'apercevoir qu'il franchit un " sommet ", mais

pas un géographe attentif, surtout s'il vient du sud, car la pente

est douce vers la mer et forte vers la plaine. Au bas de ces hauteurs

la plaine est à 2 0m d'altitude. Le marais de l'embouchure de la

Réghaïa est barré par un cordon dunaire consolidé

par une digue de 600 m. Cet espace humide intact sert de gîte d'étape

pour les oiseaux migrateurs.

|

En

cliquant

sur la carte ci-dessous, vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble,

en la tirant par la barre de navigation.

Une plaine sublittorale en position de cuvette remplie d'alluvions |

La Mitidja est dominée de tous côtés par des reliefs

plus élevés ; comme il convient à une cuvette.

Au nord, sauf à l'est de Maison-Carrée comme on vient de

le voir, le Sahel domine la plaine de 100 à 150m par un versant

en forte pente entaillé par des ravins où l'eau dévale

en torrents en cas de fortes pluies et inondent la plaine limitrophe.

Ailleurs ce sont des djebels ou des massifs qui forment une vraie barrière

que les routes et voies ferrées n'ont franchie qu'au prix de gros

travaux. Le croquis ci-dessous mentionne le nom des principaux djebels

et nomme les 3 principaux oueds qui ont servi de voie d'accès vers

le sud par la Chiffa vers Médéa et Djelfa ou par l'oued

Djemaâ vers Tablat et Bou-Saâda, et vers l'ouest par l'oued

Djer qui conduit à la vallée du Chéliff et, au-delà,

à Oran. Je n'ai pas indiqué le torrent de l'oued Keddara

car la route du col du Bou-Zegza qui l'emprunte sur quelques kilomètres

est une vraie route de montagne jamais utilisée pour les trafics

lourds ou à longue distance. L'Atlas mitidjien culmine près

de Blida, au koudia Sidi Abd-el-Kader (1629 m) qui domine donc la ville

de 1400 m environ. Il ne s'agit pas de sommets pointus, mais de croupes

arrondies : koudia signifie mamelon et non pic.

|

En

cliquant

sur la carte ci-dessous, vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble,

en la tirant par la barre de navigation.

La Mitidja est dominée de tous côtés par des reliefs plus élevés ; comme il convient à une cuvette. |

|

Le débouché de l'oued Chiffa, au lit majeur démesuré, dans la plaine de la Mitidja. | |

|

L'oued Djer entre El-Affroun et Bou-Medfa. | |

La Chiffa descend de gorges très étroites ; pas l'oued Djer. On a dû creuser 16 tunnels entre Blida et Médéa ; et un seul entre El-Affroun et Affrevlle dans la vallée du Chéliff. |

||

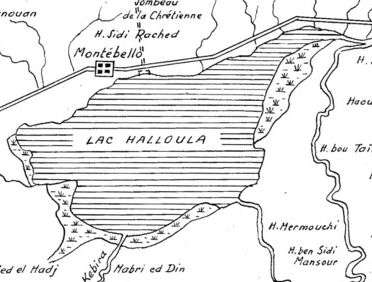

Au miocène et au pliocène la Mitidja était un golfe marin. Au quaternaire le golfe a perdu son contact avec la mer et la région est devenue lacustre. Le drainage de ces étendues lacustres ou marécageuses a été tardif à cause du bourrelet du Sahel. A l'ouest de l'Harrach, seul le Mazafran a réussi à maintenir son embouchure, par antécédence sans doute, en s'enfonçant sur près de 200m dans les collines anticlinales du Sahel. En 1830, plus à l'ouest, le drainage était inachevé. Ce sont les ingénieurs français qui ont creusé le tunnel de 2900m, achevé en 1930 et qui a vidé le lac Halloula résiduel.

Les dépôts empilés dans cet ancien golfe ont toutes sortes de faciès, du limon argileux au cailloutis grossier en passant par le sable. Les matériaux de comblement sont pour l'essentiel descendus de l'Atlas : l'apport des courts ravins du Sahel est marginal. C'est ainsi que s'expliquent les nombreuses différences d'aspect entre le sud et le nord de la plaine.

| Au

sud , de Marengo à Fondouk |

Au nord, de Montebello à l'Alma |

| Altitudes plus élevées : 80m à Marengo, plus de 200m à Blida et 70 à Fondouk. Blida est vraiment tout en haut du cône de déjections des oueds qui descendent des d jebels Guerroumene et Ferroukha, les plus hauts de l'Atlas mitidjien. | Altitudes plus basses, autour de 20m/25m le plus souvent, avec un minimum à 14m et de nombreux espaces à moins de 20m. |

| Matériaux grossiers : graviers, galets, sable. | Alluvions fines : argile, limons, vases. |

| Sols secs : les eaux s'infiltrent | Sols humides : les eaux stagnent dans les bas-fonds. Elles sont amenées par les oueds venus du sud et un peu aussi par les ravins du Sahel, et au-dessous de 20m par des résurgences, parfois artésiennes, d'eaux infiltrées au pied de l'Atlas. |

2° Une plaine compartimentée

et anciennement marécageuse au nord

La plaine est en pente du sud au nord et compartimentée d'ouest

vers l'est. Les seuils sont si peu marqués qu'ils sont invisibles

au regard de qui les franchit, mais ils sont soulignés par le tracé

des cours d'eau et l'existence de la cuvette du lac Halloula. Il est classique

de distinguer 4 bassins.

|

·

|

Le bassin du Nador ou de Marengo qui est alimenté par les oueds et ravins descendus du Zaccar à l'ouest, et par l'oued Bourkika à l'est. L'oued Nador frôle Meurad et Marengo. En 1830 il y avait un marais hivernal près de la forêt de Sidi Sliman et de la confluence avec l'oued Bourkika. Il a été drainé en 1849 à l'occasion de la fondation de Marengo. |

|||||

|

·

|

Le bassin de

l'ex-lac Halloula est tout petit. Il n'y coule que deux

oueds intermittents ; les oueds Kebira et Ameur-el-Aïn qui n'alimentaient

pas assez le lac pour que celui-ci déborde et se déverse

naturellement vers l'oued Djer. L'histoire de la vidange de ce lac

peu profond (7 m maximum) et aux rives changeantes selon les saisons,

mérite d'être contée. De 1850 à 1857 on se contente de cogiter. Le projet Rougemont songe à creuser un canal de déversement vers l'oued Djer : trop cher. Le projet Malglaive, étrange, prévoit de détourner l'oued Bourkika pour que ses dépôts comblent le lac : on nomme une commission pour enliser le projet. Le projet du général Chabaud de la Tour évoque pour la première fois un tunnel : trop cher, trop compliqué. Un projet des Ponts et Chaussées espère vider le lac en forant un trou jusqu'à la strate perméable : impossible car trop profonde, au moins 90m. En 1858/1859 les travaux commencent par le creusement d'un fossé d'écrêtement qui déverse vers l'oued Djer une partie des eaux : le lac perd 500 ha (sur plus de 3000). Ce léger progrès permet d'envisager la création d'un village : ce fut Montebello dont les champs étaient inondés en hiver et les maisons envahies par les moustiques en été. Il faut trouver une autre solution ; peu à peu l'idée du tunnel s'impose, aidée sans doute par les progrès des matériels de creusement. Le tunnel est terminé en 1930 : il débouche un peu au-dessus du niveau de la mer entre Bérard et Tipasa : on voit nettement son déversoir depuis la route littorale.

|

|||||

| · | Le bassin du

Mazafran ou de Boufarik est le plus vaste. Le Mazafran

étant à une altitude très basse, il " attire

" d'autant mieux les oueds descendus de l'Atlas. Cette zone était

en 1830 très marécageuse, et elle le restait encore

en 1930 malgré de gros travaux d'assainissement dont les cartes

portent les traces sous forme d'innombrables traits bleus rectilignes.

Au nord d'une ligne Oued-el-Alleug, Boufarik et Chébli, il

existe des points très bas (14 près de l'oued Fatis)

qui expliquent la permanence de zones inondables. Il y a trop de marais

encore en 1930. pour que je puisse les cartographier sur un croquis.

Pourtant les premiers travaux d'assainissement avaient commencé

très tôt pour viabiliser la route de Blida par Douéra

et Boufarik ; dès 1833-1835. Ils sont devenus systématiques

après 1843, année qui voit la création du Service

d'Assèchement. Le travail fut considérable

bien qu'incomplet. La trace de ces travaux de près d'un siècle

subsiste dans le paysage, et sur la carte : fossés et canaux

de drainage rectilignes, oueds canalisés. Sur le croquis ci-dessous

c'est l'oued Bou Farik qui est canalisé. Remarquez les sources

artésiennes en limite nord de la carte et le canal de dessèchement

qui ne dessèche pas les marécages qui l'entourent. On

y voit cependant une ferme ! Nous sommes au nord d'Oued-el-Alleug,

une zone très basse : on aperçoit des altitudes de 14,

15 et 16m.

Le nom de Mazafran ne désigne que la basse

vallée de l'oued Djer : donner plusieurs noms au même

cours d'eau est de tradition au Maghreb : inutile de chercher la

source du Mazafran. |

|||||

| · |

Le bassin de l'Harrach ou de Sidi-Moussa ressemble à celui du Mazafran, à quelques nuances près. Il est un peu moins étendu ; il était un peu moins marécageux en 1830. Et il a été assaini plus tôt, dès 1833 près du confluent Harrach-Kerma pour protéger les colons et la garnison de la ferme-modèle ; et plus complètement, les marais de l'oued Smar ayant été occupés par l'extension industrielle de Maison-Carrée, vers Baraki. En 1962 Maison-Carrée était devenue une banlieue d'Alger tout en restant la porte de sortie de l'agglomération algéroise : celle où passent toutes les grandes routes et les voies ferrées vers le Constantinois, l'Oranie et le Sahara. C'est aussi l'endroit où a été implanté l'aéroport d'Alger-Maison-Blanche. Les terres agricoles avaient déjà bien reculé en 1962 devant l'avancée des HLM, des casernes et des écoles supérieures. Il y avait déjà deux centres industriels dans ce bassin : Maison-Carrée au nord, et à l'autre bout Rivet avec l'usine Lafarge de ciments, chaux et plâtres. |

|||||

| · | Plus loin vers l'est il n'est plus possible de parler de " bassin ", tant pour les oueds Réghaïa et Boudouaou que pour le Hamiz avec Fondouk. La Mitidja est alors une plaine uniforme traversée par des cours d'eau littoraux parallèles et proches, avec au nord un Sahel réduit à presque rien et au sud un Atlas très difficile à franchir. La voie ferrée de Constantine sort de la Mitidja après la vallée du Boudouaou pour rejoindre la vallée de l'Isser qui lui permet de remonter les gorges de Palestro. |

|

En

cliquant

sur la carte ci-dessous, vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble,

en la tirant par la barre de navigation.

|