PRESENTATION GENERALE HISTORIQUE

2° 32 ans pour coloniser la

Mitidja : 1830-1862

Je prends le mot colonisation dans son sens étymologique, qui signifie installation de colons soit par le gouvernement, soit à son initiative, soit avec son accord, dans une territoire dépendant d'une métropole. Ainsi conçue la colonisation de la Mitidja est achevée en 1862 avec la création des deux villages d' Attatba et de Montebello. A cette date, au plus tard, les territoires dépendant d'un village de colonisation sont limitrophes et recouvrent toute la plaine.

Cette installation de colons fut, pour l'essentiel, l'œuvre des gouvernements français ; mais elle fut toujours accompagnée, voire précédée, par des initiatives individuelles. Elle a commencé bien avant que la sécurité ne soit établie solidement : on se souvient du désastre de l'automne 1839. Et elle fut lente car les problèmes furent nombreux et les solutions difficiles à imaginer et à imposer à une population indigène musulmane qui ne pouvait pas être favorable d'emblée à cette cohabitation contrainte avec des chrétiens qui la dépossédaient nécessairement d'une partie de ses terres de parcours.

Pour coloniser il faut trouver des terres disponibles, des colons, des compromis acceptables par la population indigène et des modes d'attribution des terres judicieux. Ce ne fut pas facile : il y eut beaucoup d'hésitations de 1830 à 1851, date de la création de la commission des transactions et partages. Comme, durant cette période, la plaine de la Mitidja était la seule région un peu étendue à voir débarquer des centaines de colons, elle a servi de banc d'essais ; pas étonnant que les solutions retenues aient été changeantes au début

2a/ Comment prendre possession des terres à coloniser ?

Il y a trois façons de s'y prendre

- incorporation au Domaine

public

- mise sous séquestre

- achat.

Les deux premières pratiques ne sont accessibles qu'à l'Etat

; en l'occurrence à l'initiative du Commandant en chef ou du Gouverneur

Général. Les achats peuvent être privés ou

publics : s'ils sont publics, ils peuvent accompagner une expropriation

pour cause d'utilité publique. Ces expropriations furent exceptionnelles

dans la Mitidja, et le plus souvent liées à des travaux

d'assainissement ou de routes. Quel que soit le mode choisi, il était

rendu délicat par la destruction des registres notariaux (lorsqu'ils

avaient existé) et par l'absence de cadastre.

Dès le 9 septembre 1830 Clauzel signe un arrêté qui décide l'incorporation au domaine public des biens du beylik (propriétés du dey et de son administration), des Turcs qui s'étaient enfuis (il y en avait beaucoup dans la Mitidja, notamment autour de Blida) et des habous publics. Cet arrêté est confirmé par les ordonnances royales d'octobre 1844 et de juillet 1846 qui ajoutent que pourront être saisies les terres non cultivées si aucun propriétaire ne possède de titre officiel (cas très rare). L'application de ces mesures fut souple : voici les chiffres trouvés dans un article des Annales de Géographie de 1951 pour la Mitidja.

| Attribués à des colons européens, presque toujours français | 37 000 hectares |

| Attribués à des colons indigènes | 27 000 hectares |

| Consacrés à la création de 9 villages de colonisation | 49 000 hectares |

| Laissés aux occupants indigènes | 11 000 hectares |

Ce total de 124 000 hectares est compatible avec la surface de la plaine qui est de l'ordre de 130 000 hectares. A noter que les attributaires indigènes pouvaient vendre leur terre à un autre indigène, mais pas à un colon ; disposition mal appliquée, semble-t-il.

|

Les biens habous privés Ce sont des

biens de mainmorte musulmans dans la version sunnite

malékite en usage dans les pays du Maghreb ; en orient on

dirait biens waqf. |

Dès 1840, après la grande peur de la fin

1839 dans la Mitidja, les biens des tribus révoltées, essentiellement

les Hadjoutes, sont mis sous séquestre. Un séquestre

est une confiscation provisoire qui peut déboucher sur

- une restitution sans condition

- une restitution après paiement d'une amende

- une incorporation au domaine public.

En 1840 les tribus du Sahel , complices des Hadjoutes, ont récupéré

une partie seulement de leurs biens, mais les terres des Hadjoutes ont

servi à la création des villages de la région de

Marengo. On se souvient que les Hadjoutes appartenaient, sous les Ottomans,

au Maghzen supérieur.

|

Les trois sortes de tribus à l'époque turque Les tribus

du Maghzen supérieur devaient se tenir prêtes

à fournir un appui militaire (hommes et chevaux) à

n'importe quel moment. En échange elles sont dispensées

du paiement des impôts non coraniques. Elles sont propriétaires

de leurs terres et ne doivent donc payer aucun fermage. |

Dans la Mitidja, avant 1842, il y avait les Hadjoutes

du Maghzen supérieur et les autres qui étaient raïas.

Les Hadjoutes nous furent forcément hostiles car ils risquaient

de perdre leur statut privilégié. Les raïas les plus

proches des Hadjoutes en étaient souvent les victimes au moment

où ces derniers aidaient à la collecte des impôts.

C'est ainsi que les Beni-Moussa et les Beni-Khelil ont aidé Changarnier

à soumettre les Hadjoutes en 1842 ; prenant leur revanche sur trois

siècles d'humiliations.

L'achat de terres est une solution

facile en apparence qui s'est révélée difficile en

réalité à cause de l'absence

de tout cadastre, de la mauvaise foi de certains vendeurs et

de l'aveuglement de certains acheteurs. Et aussi en raison d'une législation

changeante qui tantôt autorisait et tantôt interdisait les

transactions entre indigènes et européens ; essentiellement

français dans la Mitidja au tout début.

De 1830 à 1834 la souveraineté française n'est pas considérée comme définitive. Comme vendeurs et acheteurs envisagent la possibilité d'un retrait français, les transactions se font selon des pratiques inhabituelles adaptées à ce risque. L'acheteur ne verse qu'une rente perpétuelle fixée à un taux très bas. Si la France se retire, il n'aura pas perdu grand chose, et le vendeur récupérera son bien. Durant ces quatre années ce mode d'achat entraîne, pour ce qui concerne la Mitidja où les déplacements n'étaient pas aisés, des conséquences fâcheuses : l'acheteur, encouragé par la faiblesse en jeu achetait à l'aveuglette n'importe quoi, voire un bien imaginaire, et le vendeur pouvait vendre le même bien à plusieurs acheteurs, et même vendre un bien qui ne lui appartenait pas ou qui n'existait pas.

Ce n'est qu'en octobre 1844 qu'une ordonnance royale fixa des règles claires, soumettant à la loi française les transactions entre européens et indigènes. Cette même ordonnance interdit l'achat de terres indigènes par des fonctionnaires ou des officiers français. En 1846 on ajouta l'obligation de cultiver ses terres sous peine du paiement d'un impôt spécial de 10fr par hectare laissé inculte ; et de confiscation si l'impôt n'est pas payé. Cela gêna les colons possédant de trop grands domaines, comme De Vialar ou De Tonnac.

En 1851 est instituée une commission des transactions et partages pour superviser tous les problèmes liés aux ventes et achats de terres. Cette commission fut dissoute en 1867 après avoir terminé sa tâche : à savoir installer des colons, recaser les anciens occupants, promouvoir la propriété familiale. Accessoirement elle eut aussi à mettre fin à l' usurpation de certaines terres domaniales. Elle considéra comme saisissables les terres des propriétaires absentéistes ou négligents, mais offrit des compensations aux indigènes dépossédés. Elle partagea ces terres entre des européens soumis à des conditions précises de construction de maison, de défrichement et de plantation d'arbres ; et des arabes sans les astreindre aux mêmes conditions que les européens. Les arabes avaient le droit de revendre à d'autres arabes, mais pas aux européens. Cette généralisation des biens familiaux (melk) et non collectifs (arch) a entraîné le déclin de l'élevage traditionnel et l'extension des cultures qui trouvaient un débouché à Alger grâce aux routes aménagées depuis les années 1840.

2b/ L'évolution de la colonisation : ses principales étapes chronologiques.

| 1830 |

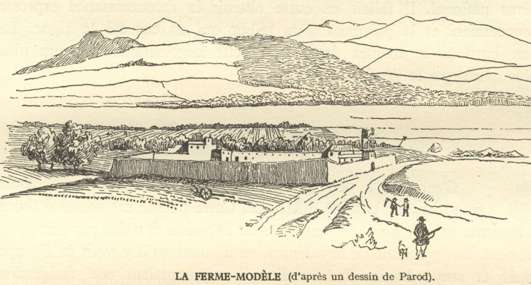

Le temps des initiatives de Clauzel. Clauzel était pour la colonisation sans même savoir si la France resterait : son successeur Berthezène fut contre, mais il n'annula pas les deux décisions de Clauzel pour des terres de la plaine de part et d'autre du fort Sidi Yahia (futur Maison-Carrée) ; à savoir achat de fermes à l'est, pour 40 000 francs ou moins, et saisie en octobre, du vaste domaine de l'Haouch Hassan (ou Hossein ?) Pacha pour en faire un exemple. Ce domaine est depuis lors connu sous le nom de ferme-modèle. Mais il n'a guère été un modèle de ferme à cause de l'insécurité et du paludisme qui ont empêché la tenue de travaux agricoles réguliers. Il aurait été abandonné, pour ce qui concerne l'agriculture, vers 1836 ou 1837 après la fin du deuxième séjour de Clauzel à Alger. Mais ses bâtiments ont continué à servir de caserne. Après 1842, la sécurité enfin établie, il a été acheté par des particuliers. En 1962 c'était, dans la commune de Birkhadem, la ferme De Keroulis. | ||||

|

|

La ferme-modèle est située en bordure de la plaine, à peine au-dessus des zones inondables de la vallée de l'oued Harrach, près de son confluent avec l'oued Kerma. En 1830 cette zone était très paludéenne et les soldats de la petite garnison devaient être relevés très souvent. La ferme est située dans la commune de Birkhadem avec à l'est la commune de Kouba et à l'ouest celle de Saoula. L'oued Harrach coule vers le nord-est.

|

| 1830-1834 |

Le temps des interdictions. Le gouvernement français n'ayant pas encore décidé de rester il est fortement déconseillé aux européens de s'éloigner des environs immédiats des camps français et de la ferme-modèle. Pourtant un docteur, Savinien Longueville achète une ferme payable en rentes annuelles près du futur l'Arba, dès le 26 mai 1831. L'acte d'achat a été enregistré par un cadi d'Alger. | |||

| 1834-1842 | Le

temps des pionniers. La Mitidja est officiellement ouverte

aux européens en 1834. Ce qui me semble étonnant, vu

l'insécurité et le paludisme, c'est qu'il se soit trouvé

des volontaires pour acheter des terres et s'y installer à

demeure, sans autre garantie que la proximité, parfois, d'un

camp militaire français. Les pionniers sont allés à

l'est et n'ont pas dépassé vers l'ouest le méridien

de Blida : au delà était le territoire des Hadjoutes

tant redoutés à juste titre et qui ont en décembre

1839, à la demande d'Abd-el-Kader, presque effacé cette

première colonisation rurale. De surcroît Valée

avait donné l'ordre d'évacuer de force les colons qui

refusaient de partir.

Je me contenterai de proposer quelques portraits de ces colons de la première heure. Maximilien Tonnac de Villeneuve vient en 1834. Ce magistrat était légitimiste. Après la révolution de juillet 1830 il refusa de servir " l'usurpateur " Louis-Philippe, démissionna et quitta la France. Il avait de l'enthousiasme, des capitaux et un ami qui partageait ses vues, le baron De Vialar. Tous deux arrivent à Alger en 1832 et s'installent d'abord dans le Sahel, à Tixeraïn. Encouragés par le nouveau Gouverneur Général Voirol il achète en 1834 dans la Mitidja le haouch de l'Aïn Khadra près de l'Atlas. Il s'efforce de se faire accepter par ses voisins arabes ; il apprend leur langue, porte le burnous, finance la restauration d'un marabout et leur offre le café. Il négocie avec les caïds locaux et réussit à vivre presque seul (il a un domestique arabe) au milieu de 35 familles indigènes. En 1839 Valée lui ordonne d'évacuer. Il obtempère et va à Blida présider le Tribunal civil. Lorsqu'il y meurt en 1884, à 81 ans, il était maire de la ville … et père de neuf enfants. En 1873 il avait rattaché à Blida les terres des Beni-Salah (futur Chréa). Augustin de Vialar démissionna lui aussi en 1830, de sa charge de Procureur du roi à Epernay. Avec De Tonnac il partit pour l'Egypte en 1832, mais une tempête les détourna sur Alger. Il décide d'y rester et achète deux fermes dans la Mitidja, l'une tout près du Sahel, à Baraki, l'autre près de son ami à Aïn Khadra. En 1835 il fonde près du camp d'Erlon (futur Medina Clauzel, futur Boufarik), un dispensaire qui sera tenu par des religieuses recrutées par sa sœur Emilie qui avait fondé la congrégation charitable dite des sœurs de Saint Joseph de l'Apparition.

En 1835 également il va à Paris défendre

l'idée d'une colonisation libre. Au retour une tempête

(encore une !) l'oblige à rester quelques jours à

Mahon où il a un ami. Avec ce dernier il monte une sorte

de réseau pour aider des Mahonnais dont il connaissait les

compétences en maraîchage, à venir à

Alger. Il en installe quelques uns à Boufarik sans pouvoir

leur faire attribuer les lots de 4 hectares prévus par l'arrêté

de Clauzel du 27 septembre 1836. En effet ces lots, gratuits mais

soumis à une redevance annuelle de 8fr sont réservés

aux Français. Il faut mettre à part le cas du peintre orientaliste Horace Vernet. En quête d'exotisme il débarque à Alger en 1833 ; et il est très déçu : pas assez d'arabes en ville et pas assez deminarets dans le ciel. On lui procure une escorte militaire pour sillonner durant 10 jours Sahel et Mitidja. Le Directeur de la colonisation d'alors, Victor Amanton, accepte de lui vendre près de Boufarik un grand haouch appelé Ben Koula. Il n'a nulle intention de s'y fixer, mais de l'exploiter, oui. Il nomme un gérant qui se révéla efficace : les revenus de cet haouch l'auraient enrichi. Horace Vernet revint trois fois en Algérie, en 1837, 1845 et 1853. Voilà ce que j'ai pu trouver de précis sur quelques acheteurs éminents. Mais il y eut aussi ces concessionnaires qui n'eurent pas à payer leurs grosses parts de biens domaniaux. Comment ces heureux hommes étaient-ils choisis ? Je l'ignore. Je suppose qu'il fallait de solides appuis bien placés. Je sais néanmoins qu'il fallait prendre des engagements pour un avenir trop incertain pour que ces engagements soient tenables. Le prince polonais Sviatopolk de Mir-Mirski est le meilleur exemple de concessionnaire incompétent. Il avait dû fuir Varsovie après l'échec de l'insurrection du 29 novembre 1830 contre les Russes. Il s'était réfugié à Paris comme beaucoup de ses compatriotes. Il était sans ressources, mais avait beaucoup d'allure et d'entregent ; et de surcroît la Pologne était à la mode. Il obtint de Drouet d'Erlon, en 1835, la concession de 3000 ou 4000 hectares entre les futurs Maison-Blanche et Réghaïa autour de La Rassauta… et un prêt de 100 000 francs. Pour impressionner ses ouvriers arabes de la tribu des Aribs, il mettait son uniforme de général polonais et ses décorations. Il créa une infirmerie et des écoles française et arabe. Il aurait aimé convertir ses ouvriers au christianisme et plaça une croix au-dessus du bâtiment principal. Las ! Personne ne se convertit et le prince, trop endetté, dut céder son bien à ses créanciers. Après 5 ans de palabres il dut céder son bien qui fut confié à un autre comte qui s'avéra tout aussi mauvais gestionnaire. En 1843 le domaine fit retour à l'Etat. Je reparlerai de ce domaine de La Rassauta dans le chapitre suivant car son histoire, exemplaire, n'est pas terminée. Il a existé des concessionnaires plus avisés tel Borély-la-Sapie qui bénéficia d'un " petit " domaine de 403 hectares de terres marécageuses à Souk-Ali, à 4 km à l'est de Boufarik. Il se mit au travail et essaya de tenir ses engagements : implanter 20 familles françaises (en fait il créa un hameau pour 6 familles). En 1842 la menace hadjoute avait été écartée, mais les moustiques étaient toujours là. Il réussit à assécher ses terres grâce au travail de 40 employés européens et de 40 khammès. En ce temps-là c'est la

vente de fourrages à l'intendance militaires qui fournissait des revenus aux colons. Borély-la-Sapie innova en semant du blé et en plantant de la vigne, des orangers, du tabac, des mûriers avec succès, et du coton sans succès. Il fut un précurseur agricole et devint une personnalité politique de la Mitidja. En 1849 il est le premier maire de Boufarik ; en 1867 il est le maire de Blida. 1866 et 1867 furent des années terribles : en 1866 il plut très peu et en 1867 trois autres fléaux s'ajoutèrent à la sécheresse : les sauterelles, le typhus et le choléra. En tant que maire Borély-la-Sapie se démena efficacement pour trouver des secours aux meskines (pauvres) en ouvrant des chantiers de charité près de Blida. |

| 1842-1848 |

Le temps du plan Guyot. La date symbolique fondamentale du choix décisif fait par la France d'une politique de colonisation de peuplement en milieu hostile est le 12 mars 1842. Ce jour-là le comte Guyot signe un texte de 34 pages consultable aux archives d'Aix (cote 5 M2) intitulé " Plan de colonisation du Sahel d'Alger ". Depuis 1838 le comte Guyot était à Alger Directeur de l'Intérieur et de la Colonisation. Il prône la création de villages français malgré une ambiance d'insécurité et d'inquiétude où les impératifs stratégiques seront déterminants. Cette politique inaugure un siècle de colonisation de peuplement vouée dès les origines à l'échec puisque les populations locales n'ont été ni éliminées, ni refoulées, ni assimilées, ni submergées par les colons. Malgré la référence au seul Sahel de l'intitulé, le plan concerne trois villages de la Mitidja dans l'immédiat et tous les autres par la suite ; ainsi que tous les villages français créés en Algérie aussi longtemps que l'insécurité persista, c'est-à-dire jusqu'aux années 1880. Je reproduis ou résume les principales propositions de Guyot qui furent effectivement appliquées durant quelques années. Un siècle plus tard, même leur souvenir avait disparu des mémoires. Les titres des encarts sont de Guyot.

Guyot admettait tout de même une exception pour la ville de Blida dont les murailles turques furent maintenues et améliorées. Mais il est vrai que Blida n'était ni un village, ni une création française.

Je ne sais à quel intérieur pensait Guyot ; mais vu la date et le risque hadjoute pas encore levé, les camps militaires de la bordure de l'Atlas et du pourtour de Blida devaient en faire partie.

Ce principe fut respecté à de rares exceptions près (Saint-Pierre Saint-Paul, Marengo, Joinville, Montpensier, Dalmatie et Maison-Blanche) par la Seconde République et par le Second Empire. Mais après 1870 la troisième République se crut obligée de donner à ses créations des noms de généraux, de savants, d'écrivains ou de personnalités politiques de premier plan.

En fait tous les villages ont eu leur église assez rapidement ; mais pas leur temple car les protestants étaient trop peu nombreux ou absents. Pour ce qui est du courage et de la patience, il en fallut beaucoup plus encore que n'imaginait Guyot car certains villages ont dû être peuplés deux fois. Guyot évoque aussi la nécessité de " faire entreprendre rapidement les travaux de route " afin que le produit des récoltes puisse être acheminé jusqu'à Alger ou jusqu'à Blida et que les colons trouvent ainsi des acheteurs pour leurs productions. Les soldats du Génie furent employés pour accélérer la construction de pistes empierrées et pour acheminer les matériaux de construction. Ces travaux étaient à peu près terminés vers 1845. Guyot envisage, pour la Mitidja, la création de 5 villages : Beni-Mered, Ouled Yaich, Ouled Mendil, Mebdoua et l'Arba. Beni-Mered, entre Boufarik et Blida était déjà en cours de construction par les soldats du Génie. Il est l'un des trois villages prévus autour de Blida. Ouled Yaich est le deuxième de ces trois villages blidéens. Il a été créé sous le nom de Dalmatie un peu au sud des mechtas des Ouled Yaich. Mebdoua aurait dû être le troisième de ces villages blidéens. Il y avait là, au nord de Blida une ferme avec des orangers, près de " l'obstacle continu ". Guyot craignait l'insalubrité des marais du Mazafran et de l'oued Tleta. Ce village ne fut jamais créé. Ouled Mendil est le nom d'une tribu et d'un marais. Le village qui ne fut pas créé aurait eu ses champs dans la Mitidja et ses maisons un peu au-dessus du marais, sur la route descendant de Douéra vers la plaine ; donc près de l'actuel carrefour et hameau dit des quatre chemins. Pour l'Arba Guyot était moins précis : il croyait à la nécessité d'implanter un village près de ce camp militaire pour protéger les fermiers européens installés sur le territoire des Beni-Moussa et des Beni-Khelil. Sa proposition peut tout aussi bien désigner le futur l'Arba que le futur Sidi-Moussa. | ||||

| 1848-1851 | Le

temps des " colonies agricoles. Le

choix de ce terme est étrange car tous les villages créés

par la France en Algérie furent agricoles à l'origine.

Mais il est de tradition chez les historiens pour désigner

les 54 villages prévus par les arrêtés du 19

septembre 1848 (42 villages dont 2 dans la Mitidja Bou-Roumi

et El Affroun créés dès 1848), et du 19

mai 1849 ( 12 villages dont 2 dans la Mitidja, Ameur-el-Aïn

et Bourkika). On doit souligner que tous ces villages se trouvent

dans la Mitidja occidentale, celle dont l'accès avait été

interdit aux européens jusqu'à la fin 1842 par les Hadjoutes. En vérité certains parisiens avaient déliré début février tant leurs projets étaient stupidement grandioses. Je prends plaisir à en dire quelques mots avant de décrire une réalité plus modeste, bien que considérable : 13 900 colons dans 54 villages au total en Algérie. | |

| · | Le fantasme des " philanthropes ". Ils croyaient pouvoir régler la question sociale en envoyant des ouvriers chômeurs volontaires cultiver l'Algérie. " L'Etat donnerait un capital au lieu de donner un salaire aux ouvriers des Ateliers Nationaux. On concèderait 10 ha par famille et l'on concèderait ainsi 10 millions d'ha à un million de familles ". Avec une femme et deux enfants par famille c'est 4 millions de Français qui auraient traversé la Méditerranée pour submerger la population indigène estimée à 3 ou 4 millions. | |

| · | Le rêve des " villages départementaux ". C'est le titre d'une brochure rédigé et publié par un certain Ducuing qui pensait trouver dans chacun des 86 départements de l'époque assez de volontaires pour créer en Algérie un village par des gens de la même région métropolitaine. Il croyait pouvoir établir 40 000 colons dès la première année. | |

| Les réalisations

des années 1848-1852 furent plus modestes, mais nullement négligeables.

Tout commence à Paris où de nombreux ouvriers sont sans

travail et sans ressources : on n'indemnise pas le chômage en

1848. Le Gouvernement Provisoire né de la

révolution des 22-23-24 février croit trouver

une solution en ouvrant des chantiers de terrassement à Paris

appelés Ateliers Nationaux. Cette tâche, payée

2fr par jour ouvrable, a eu un énorme succès ; on vint

même de province pour profiter de l'aubaine. En fait on ne sait à quoi employer les 40 000 volontaires, et ces travaux sans objet coûtent trop cher. Les ateliers nationaux furent supprimés le 23 juin. Cette fermeture entraîna les trois jours d'émeutes sanglantes dites journées de juin, du 24 au 26 juin. Il y eut 4000 morts chez les insurgés, 1600 chez les forces de l'ordre ; et 11 000 arrestations. Que faire de tous ces gens ? Le ministre de la Guerre La Moricière eut une idée : envoyer en Algérie ceux qui se porteraient volontaires. Le décret-loi du 19 septembre 1848 ouvrit un crédit de 50 millions et celui du 19 mai 1849 ajouta 5 nouveaux millions. On placarda des affiches pour informer les citoyens intéressés d'avoir à se faire inscrire dans l'une des 12 mairies existant alors à Paris. Il y eut foule. Il fallut nommer une commission de sélection des candidatures dont les 14 membres (6 représentants du peuple, 2 maires d'arrondissement, 2 médecins, 3 fonctionnaires et le Président Trélat) siégeaient à tour de rôle de 8 heures du matin à minuit car on était pressé de voir partir les péniches des convois vers Arles où un train prendrait le relais. Chaque colon avait droit à 50 kg de bagages pour les adultes et 25kg pour les enfants. Le voyage était long mais gratuit jusqu'au village où, en théorie, chaque colon trouverait un lot à cultiver (3 à 10ha), une maison, des semences, des outils, un attelage, une truie ; plus une charrue pour 3 familles et un chariot pour 5. Malheureusement le Gouverneur Général Charon, avisé trop tard, n'avait eu le temps que de faire monter par le Génie des baraquements collectifs partagés en chambres familiales par de légères cloisons : ni confort, ni intimité. Ce fut bien sûr provisoire. Au bout de quelques mois chaque famille eut une maison de 40m² environ non carrelée au début, et divisée en 2 pièces dont l'une avec cheminée. Pour l'eau il y avait un lavoir-abreuvoir et pour le pain des fours publics. Pas de WC, mais des feuillées. Le colon avait trois ans, durant lesquels il percevait des vivres ou un viatique de 10 centimes par personne, pour défricher (avec l'aide de l'armée) et mettre en exploitation sa terre. Après le passage d'un Inspecteur de la colonisation il pouvait recevoir son titre de propriété, ou un sursis d'une année non renouvelable Il y eut tellement de défections que certains villages durent être peuplés deux fois ! Les raisons invoquées pour expliquer ces échecs sont : ·L'incompétence d'ouvriers ou d'artisans improvisés agriculteurs ; ·L'incompétence ou le désintérêt des moniteurs nommés pour les aider ; ·La rigidité de l' encadrement militaire peu motivé et pas compétent ; ·L'obligation du travail en commun à horaires contraints ; ·La trop faible superficie des lots (on la porta à 10 ha assez vite). Il y eut des exceptions à ce tableau négatif. L'un des noms le plus souvent cité est celui du capitaine du Génie Malglaive qui eut à s'occuper des villages de Marengo et de Bou-Roumi. Les convois qui transportèrent les colons des 2 villages de la Mitidja déjà cités pour 1848 furent les numéros 12 et 13 (sur 17) qui débarquèrent passagers et bagages à Cherchell, le 8 décembre et le 11 décembre 1848. Débarquèrent ainsi 807 personnes le 12 et 808 le 11, qui furent aussitôt acheminées vers leur destination finale. Il en vint d'autres en 1850 pour Ameur-el-Aïn et Bourkika, mais je n'ai pas trouvé la date précise de leur traversée, ni le nom du port utilisé en Algérie. |

||

Les colonies agricoles dites de 1848 et 1849 ne sont pas les seules fondations de villages de colonisation imputables à la IIè République. Reste à évoquer le cas de la région de La Rassauta située sur le territoire des Aribs, une tribu ralliée en 1835 à la France et qui nous avait aidé à battre les Hadjoutes. Ce territoire est au nord de la Mitidja et à l'est de Maison Carrée. Une bonne partie de ce territoire avait été donné en concession à un noble polonais (voir plus haut) qui l'avait perdu à cause de ses dettes, puis à un autre comte, José del Valle de San Juan qui ne fit pas mieux. En 1843 au plus tard ces terres sont retombées dans le domaine public français.

On se souvient qu'un certain baron de Vialar, avait apprécié

au cours d'une escale imprévue à Mahon, les qualités

des maraîchers mahonnais. Il en avait même fait venir comme

métayers dans sa propriété de Kouba.

Fin 1845 il prend conscience de la richesse des terres de La Rassauta

particulièrement adaptées à la culture des légumes.

Manquent les agriculteurs. Des Mahonnais sollicitent l'octroi d'une parcelle.

Mais ces concessions de terre sont réservées par la loi

aux seuls citoyens français. C'est alors que le baron de Vialar

écrit au ministre de la Guerre une lettre en faveur des candidatures

mahonnaises, " les Mahonnais sont plus acclimatés, plus

sobres et plus habiles dans la petite culture et ont trouvé le

moyen de vivre dans l'aisance dans les propriétés des autres

Européens et de leur payer des fermages élevés ".

Comme ce sont de vrais agriculteurs " ce serait pour la première

fois qu'un village agricole serait fondé en Algérie dans

des conditions assurées du succès ". On ne lui

dit pas carrément non : on réunit une commission d'enquête

et on fait traîner les pourparlers jusqu'à la chute, inattendue,

de la Monarchie de Juillet. La IIè République, plus conciliante

donne satisfaction aux demandes des Mahonnais. En 1849 on octroit à

50 familles 8ha de terres plus un lot à bâtir, avec jardin

attenant, de 26 ares. Les années suivantes d'autres concession

sont accordées : au total 300. En août 1851 La Rassauta devient

une CPE, commune de plein exercice ; mais son territoire est trop grand

pour que les 300 familles puissent habiter le même centre. ; certaines

allèrent habiter à Maison-Blanche, et les autres dans trois

communes créées dans la Mitidja à

Rouiba en 1853, ou Réghaïa

créée en 1854 ou à l'Alma

créée en 1856. Curieusement le nom de La Rassauta ne fut

repris par aucun de ces nouveaux centres.

C'est sous le Second Empire que furent établis à l'exception d'un seul, Meurad, les tout derniers centres de colonisation de la Mitidja même si certaines études préalables avaient été menées sous la IIè République.

|

·

|

Au pied des monts de l'Atlas on compléta la suite des villages de bordure par la fondation, d'ouest vers l'est, des centres de Bouinan, Rovigo, L'Arba et Rivet. |

|

|

·

|

Au milieu de la plaine, à mi-chemin des montagnes de l'Atlas et des collines du Sahel, on bâtit Chebli et les villages jumeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul. | |

| · | En bordure du Sahel toutes les nouveautés furent créées en Mitidja occidentale, dans une zone très insalubre à cause du lac Halloula et des marécages à superficie variable qui le prolongeaient le long des oueds qui s'y jetaient. Ils sont fondés en 1862, 68 ans avant le creusement du tunnel d'un peu plus de 2km qui permet l'écoulement des eaux du lac vers la mer sous les collines du Sahel. L'hiver les champs risquaient d'être inondés. C'est sans doute la raison pour laquelle ces centres ont connu un développement modeste. Il y eut deux villages, Montebello, le plus proche du lac, et vers l'est Attatba, puis, dans la commune de Koléa les hameaux de Tekteka et de Berbessa. |

Meurad a été fondé en 1875 au début de la IIIè République, près de Marengo. Je tiens pour probable que cette fondation avait été envisagée avant la chute de l'Empire.

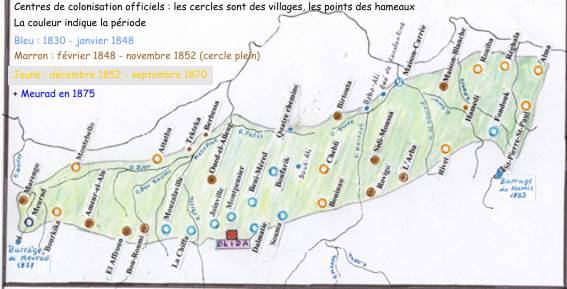

Le croquis ci-dessous a pour ambition de fournir une conclusion cartographique à ce chapitre de présentation historique en situant l'ensemble des centres de colonisation officiels situés dans la plaine de la Mitidja, villages et hameaux, ainsi que Maison-Carrée où passe l'Harrach qui offrit aux colonisateurs la première et la principale porte d'entrée et de sortie pour les personnes et pour tous les produits importés comme pour les productions exportées lorsque la mise en valeur de la plaine fut suffisante.

|

En cliquant

sur le carré bleu, vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble,

en la tirant par la barre ve navigation.

Centres de colonisation officiels : les cercles sont des villages, les points des hameaux |

Bien sûr pour être complet il aurait fallu

ajouter les fermes : le format ne le permettait pas : vous les verrez

sur les extraits de carte au 1 : 50 000 dans la troisième partie.

Le barrage de Meurad serait le premier barrage-réservoir construit

en Algérie de 1852 à 1857. Le premier barrage du Hamiz est

de 1883.

La période bleue est celle de la Monarchie de Juillet ; la marron

celle de la Seconde République et la période jaune celle

du Second Empire.

Après la conclusion cartographique, voici une conclusion sous forme de tableau chronologique. Il y a du flou dans les dates de création des centres de colonisation. Lorsque l'écart entre les sources n'est que de 1 ou 2 ans, c'est que l'on peut choisir la date du décret décidant la création ou la date du peuplement du village. Parfois l'écart est plus grand. Comme je ne sais pas qui se trompe, j'ai choisi de recopier les dates parues en 1898 dans le volume 7 des Annales de Géographie. Les auteurs précisent qu'ils ont utilisé deux brochures fournies par le Gouvernement Général de l'Algérie.

Le chiffre de droite est celui de la population

européenne au premier recensement suivant la création

: 1861 ou 1871 ou 1877. Les noms en gras désignent les "

colonies agricoles " de 1848-1849.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3° / Sept ans d'insécurité pour perdre la Mitidja : novembre 1954-été 1962

Il faut sans doute beaucoup d'imagination pour vivre par

procuration, et sur la durée, les angoisses et les contraintes

de la vie quotidienne; et la désespérance finale !

Pour aider le lecteur à comprendre ce que veut dire au juste 7

ans d'insécurité, j'ai choisi d'aligner ci-dessous, la liste

macabre des attentats, dans la seule Mitidja pour une seule année,

celle de 1956. Ce sera bien suffisant pour en tirer, en conclusion, quelques

enseignements.

| 16 février | Une ferme incendiée et 3 assassinats dans la vallée de l'oued Boudouaou | |

| 23 février | Plusieurs fermes incendiées et vignes saccagées dans la même vallée | |

| 24 février | Trois fermes attaquées à Saint-Pierre-Saint-Paul | |

| 31 mars | Assassinat du Commandant de l'unité

de défense territoriale à l'Alma NB. La territoriale est formée de civils du village astreints à un ou deux jours de garde ou de patrouille par semaine. Ce ne sont pas des militaires. |

|

| 7 mai | Assassinat d'un policier à Boufarik. Assassinat de deux soldats à Maison-Carrée |

|

| 10 mai | Une ferme attaquée et un assassinat

à Fondouk Assassinat d'un fermier à Réghaïa |

|

| 18 juin | Deux fermes incendiées et vignes saccagées à Réghaïa | |

| 19 juin | Deux fermes incendiées et 6ha

de vignes saccagées près de l'Alma Un retraité assassiné à l'Alma également |

|

| 21 juin | Assassinat de l'Imam de la mosquée hanéfite à Blida | |

| 8 juillet | Assassinat de 9 personnes à Boufarik | |

| 9 juillet | Assassinat d'un garde-champêtre à Saint-Pierre-Saint-Paul | |

| 11 juillet | Deux fermes attaquées à Saint-Pierre-Saint-Paul | |

| 17 juillet | Trois fermes incendiées près de Maréchal-Foch. Vignes saccagées | |

| 19 juillet | Assassinat d'un fermier à l'Arba | |

| 19 juillet | Vignes et orangeraies saccagées près de Fondouk | |

| 23 juillet | Deux fermes incendiées près de Maréchal-Foch | |

| 5 août | Un adjoint au maire de l'Alma blessé | |

| 5 août | Attentat contre un autocar à Bourkika : trois morts | |

| 26 août | Attentat à l'Arba : un blessé | |

| 4 septembre | Attentat à Boufarik : un blessé | |

| 8 septembre | Un adjoint au maire de Boufarik blessé | |

| 12 septembre | Assassinat de trois personnes à l'Arba | |

| 12 septembre | Attentat à Blida, un mort | |

| 18 septembre | Assassinat d'un chef de chantier à l'Arba | |

| 22 septembre | Assassinat d'un policier à Blida | |

| 26 septembre | Assassinat d'un maçon à Blida | |

| 28 septembre | Attentat à Boufarik : un fermier blessé | |

| 29 septembre | Assassinat de deux personnes à Fondouk | |

| 2 octobre | Bombe dans le car Alger-Tablat : 9 morts | |

| 19 octobre | Bombe dans un café à Blida : 7 blessés | |

| 1 novembre | Assassinat d'un garde-champêtre à Maréchal Foch | |

| 5 novembre | Assassinat d'un cantonnier à Chébli | |

| 10 novembre | Assassinat d'un enfant de treize ans à Saint-Pierre-Saint-Paul | |

| 12 novembre | Deux fermes attaquées à Saint-Pierre-Saint-Paul | |

| 12 novembre | Hangars à tabac incendiés à Ameur-el-Aïn | |

| 16 novembre | Découverte d'un cadavre égorgé et enterré près de Blida | |

| 17 novembre | Attentat à Blida : plusieurs morts et blessés | |

| 18 novembre | Bombe dans un café à Maison-Carré : 2 blessés | |

| 25 novembre | Un chef de chantier blessé à La Chiffa | |

| 4 décembre | Attentat à Blida : un mort. Et deux ou trois jours plus tard quatre tués au cours des obsèques de la victime du 4 décembre |

|

| 7 décembre | Attentat à Réghaïa : deux morts | |

| 11 décembre | Attentat à Oued-el-Alleug : un mort | |

| 12 décembre | Attentat à Boufarik : un blessé | |

| 16 décembre | Grenade dans un cinéma à Boufarik : deux morts, trente blessés | |

| 16 décembre | Attentat à Blida : deux morts, deux blessés | |

| 16 décembre | La mine (de baryte) de Keddara est abandonnée (près de Fondouk) | |

| 18 décembre | Attentat à Boufarik : un blessé | |

| 18 décembre | Enlèvement d'un fermier à Fondouk | |

| 24 décembre | Attentat à Blida : deux morts, un blessé | |

| 25 décembre | Attentat à Blida : un blessé | |

| 27 décembre | Attentat à Blida : un blessé | |

| 28 décembre | Assassinat du maire de Boufarik | |

| 28 décembre | Attentats à Blida : un mort, un blessé, trois enlèvements | |

| 28 décembre | Grenade au boulodrome de l'Arba : des blessés | |

| 30 décembre | Bombe à l'Arba : deux blessés |

Le rythme des attentats s'est maintenu en 1957, beaucoup

réduit en 1958 (moins de dix) et reparti à la hausse en

1959. Outre le risque d'attentats il faut noter, pour la vie de tous les

jours les perturbations suivantes.

L'inquiétude devant tout retard au retour chez soi pour celui qui

attend au foyer.

Les routes, et même les voies ferrées, dangereuses. Aucune protection possible contre les mitraillages, les embuscades et les faux barrages de contrôle par de faux militaires en uniforme.

Les attaques contre fermes et fermiers. Certaines avaient été pourvues d'un mirador et d'un petit détachement de soldats. En l'absence de cette protection militaire non généralisable, on renforçait portes et fenêtres ; en vain, car l'assassin pouvait monter facilement sur le toit de ces bâtiments, bas le plus souvent. De toute façon aucune protection possible dans les champs.

Les doubles portes avec sas intermédiaire grillagé, à l'entrée des cafés, bars et restaurants, pour rendre plus difficile la fuite de l'auteur de l'attentat (pas de kamikaze à l'époque).

Les fouilles systématiques à l'entrée des grands magasins et des salles de spectacle. Mais pas des petits commerces, ni des terrains de jeux extérieurs.

Le couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin.

On pourrait ajouter la lecture du journal chaque matin. On y trouvait le décompte des victimes de la veille : victimes européennes, civiles et militaires, victimes musulmanes, le plus souvent égorgées. Ainsi que le nombre des rebelles tués. Très fréquemment, mais pas tous les jours, s'ajoutaient les photos des fermes incendiées, du bétail abattu, des récoltes détruites, des véhicules brûlés, des cadavres torturés et mutilés par les rebelles. Ces derniers étaient presque toujours ceux de musulmans loyalistes. L'histoire officielle, mensongère, a occulté le fait que les " événements " ont été aussi une lutte entre musulmans : loyalistes lâchés par la France, et rebelles soutenus par les Etats-Unis, l'U.R.S.S., l'O.N.U et les " porteurs de valises " français réunis. Cette amnésie volontaire a permis de rendre crédible la fiction d'un peuple unanimement soulevé contre l'oppression et pour sa liberté.