Utopie dangereuse ou miracle imminent ?

LE SOUS-SOL ALGÉRIEN RECÈLE-T-IL DE FABULEUSES RICHESSES

?

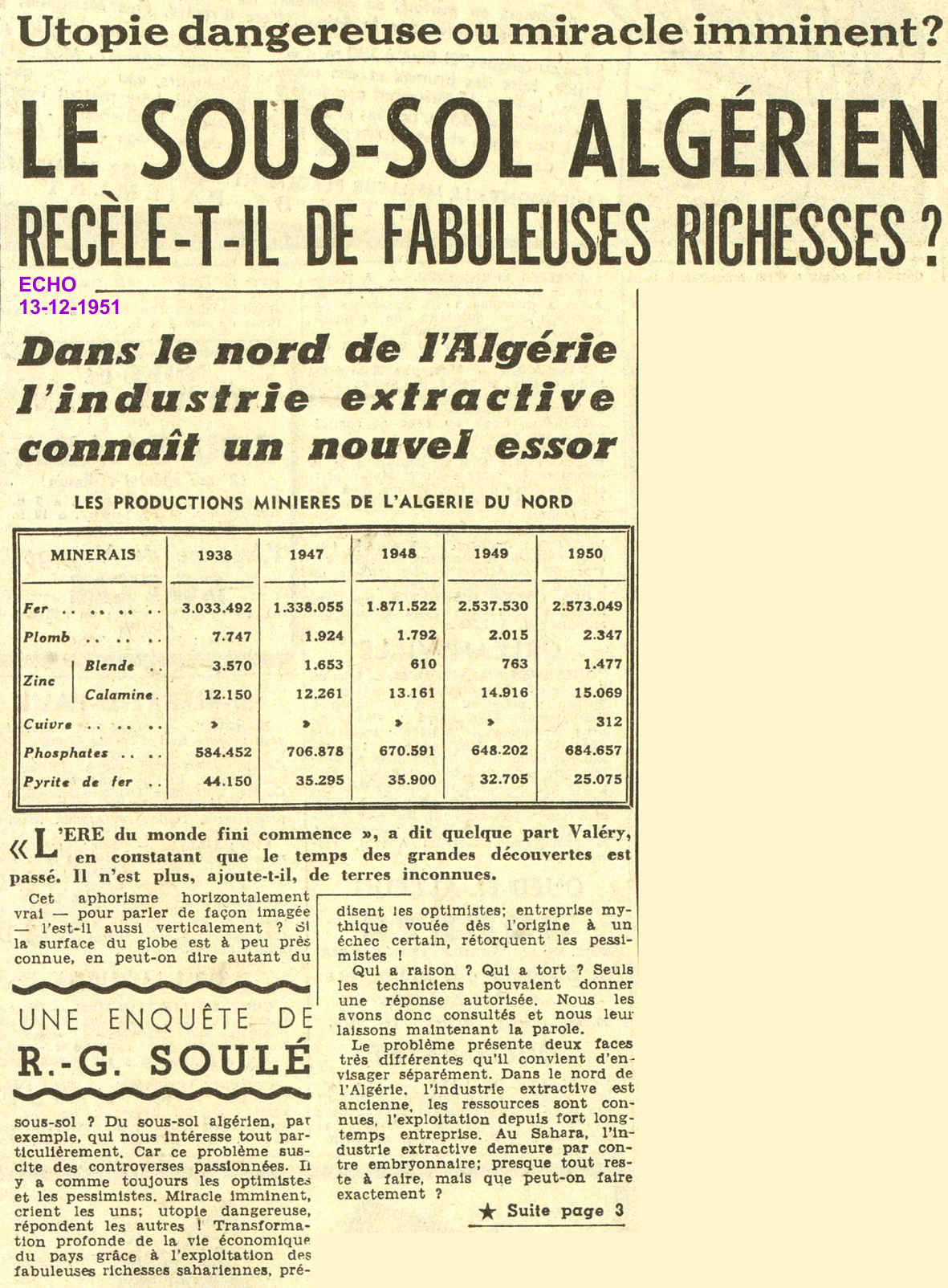

Dans le nord de l'Algérie l'industrie extractive connaît

un nouvel essor

" L'ère du monde fini commence

", a dit quelque part Valéry, en constatant que le temps des

grandes découvertes est passé. Il n'est plus, ajoute-t-il,

de terres inconnues

Cet aphorisme horizontalement vrai - pour parler de façon imagée

- l'est-il aussi verticalement ? Si la surface du globe est à peu

près connue, en peut-on dire autant du sous-sol ? Du sous-sol algérien,

par exemple. qui nous intéresse tout particulièrement. Car

ce problème suscite des controverses passionnées. Il y a

comme toujours les optimistes et les pessimistes. Miracle imminent, crient

les uns ; utopie dangereuse, répondent les autres ! Transformation

profonde de la vie économique du pays grâce à l'exploitation

des fabuleuses richesses sahariennes, prédisent les optimistes

; entreprise mythique vouée dès l'origine à un échec

certain, rétorquent les pessimistes !

Qui a raison ? Qui a tort ? Seuls les techniciens pouvaient donner une

réponse autorisée. Nous les avons donc consultés

et nous leur laissons maintenant la parole.

Le problème présente deux faces très différentes

qu'il convient d'envisager séparément. Dans le nord de l'Algérie,

l'industrie extractive est ancienne, les ressources sont connues, l'exploitation

depuis fort longtemps entreprise. Au Sahara, l'industrie extractive demeure

par contre embryonnaire ; presque tout reste à faire, mais que

peut-on faire exactement ?

L'Algérie du Nord

Dans le nord de l'Algérie, l'industrie extractive date de l'époque

romaine. Pline a beau déclarer que" la Numidie ne produit

rien de remarquable, si ce n'est le marbre... et les bêtes féroces

", les traces de travaux anciens sont beaucoup trop fréquentes

pour que nous prenions ses propos à la lettre. Dès cette

époque fer, plomb, cuivre ont été traités

au voisinage des gisements.

Depuis 1830 les recherches minières ont connu un plein essor et

nulle découverte ne semble devoir aujourd'hui apporter un élément

de sensation.

Toutefois, dans le nord algérien, l'industrie minière est

depuis quelques années en progrès sensible.

- Grâce à l'activité du Bureau de recherches minières

de l'Algérie, de nouveaux gisements ont été découverts

et exploités.

- Des gisements abandonnés - parce que non rentables, ont été

par ailleurs remis en exploitation, les nécessités de la

reconstruction entraînant un besoin accru de métaux ont fait

monter les cours. D'où rentabilité des travaux en dépit

du prix de revient élevé. De plus, les méthodes d'exploitation

ont été perfectionnées et le rendement des usines

de traitement amélioré.

Il y a donc, dans le Nord algérien un renouveau de l'industrie

extractive. Un renouveau qui se manifeste dans presque toutes les branches

de l'activité minière.

Le fer

Avec 2 millions 500.000 tonnes de fer, l'Algérie fournit 1.5 %

environ de la production mondiale. Les minerais actuellement exploités

sont en presque totalité constitués par de l'hématite

et de la limonite. Leur teneur à l'état naturel oscille

entre 50 et 55 %. Ils renferment en général moins de 2.5

% de manganèse, sont très faiblement phosphoreux, contiennent

rarement - et toujours en quantité infime - du soufre ou de la

silice.

En raison de leur qualité excellente les minerais de fer algériens

sont très recherchés. Ils sont facilement réductibles

et particulièrement apte à la fabrication des aciers spéciaux.

Le massif de l'Ouenza est le plus important des gisements algériens.

Des gisements beaucoup moins riches sont en voie d'exploitation ou de

réexploitation.

Le phosphate

La production phosphatière de l'Algérie est assez limitée.

Elle atteint actuellement 684.000 tonnes. La teneur des phosphates algériens

est moyenne ou basse. Les exploitations algériennes mettent en

vente trois qualités de phosphate :

- Phosphate métallurgique et chimique : mine de M'Zaita, à

Tocqueville (département de Constantine) ;

- Phosphate transformable en superphosphate : mine du Djebel Kouif, au

nord de Tébessa ;

- Phosphate moulu pour l'emploi direct en agriculture.

A 100 kilomètres au sud de Tébessa, un gisement assez important

n'est pas encore exploité ; il le sera sans doute dans un avenir

plus ou moins rapproché.

Plomb et zinc

L'Algérie a longtemps été un assez gros producteur

de plomb et de zinc.

L'industrie extractive du zinc a connu des hauts et des bas. On exploitait

les amas de calamine dans les régions de Constantine et d'Alger.

Peu de mines ont survécu à la crise de 1930. Un certain

nombre de ces mines a été abandonné ; d'autres ont

connu des conditions d'exploitation difficiles, le minerai de blende en

effet est le plus apprécié, et on en trouve assez peu en

Algérie.

Cependant. Depuis 1948, l'exploitation des métaux non ferreux connaît

un nouvel essor. Cours plus élevé et moyens techniques supérieurs

ont entrainé la réouverture de plusieurs centres et la mise

en exploitation de nouveaux gisements. Citons parmi les plus importants

les gisements de Sidi Kamber (près de Collo) et d'Ichmoul (dans

l'Aurès). Signalons la présence de faibles quantités

de cui vre près de Collo ; la production algérienne de cuivre

atteint 312 tonnes.

Tungstène et pyrite de fer

Ces minerais sont particulièrement utiles. Le gisement de tungstène

situé près de Bône vient seulement de terminer son

équipement. Quant à la mine de pyrite proche de Philippeville,

elle a permis d'assurer la continuité de fabrication des superphosphates

en Algérie, pendant la guerre. L'exploitation de ces deux minerais

tend elle aussi à se développer. La production de pyrite

qui.

en 1938 s'élevait a 44.150 tonnes était tombée en

1950 à 25.075 tonnes.

Pas de miracle… mais progrès

certain

L'industrie minière algérienne cherche donc depuis quelques

années à accroître son activité. Ces efforts

commencent à porter leurs fruits. Le progrès est dû

à l'industrie privée et à l'initiative gouvernementale

(création du bureau de recherches minières).

Pas de miracle donc, mais amélioration certaine. " En raison

de la variété des terrains, il doit y avoir encore dans

le nord de l'Algérie beaucoup de choses à trouver ",

nous a dit un spécialiste. Mais les recherches sont longues et

difficiles.

Le miracle viendra du Sud, affirment les optimistes. Quel est l'avenir

de l'industrie extractive et de

l'industrie tout court au Sahara ?

La réponse des techniciens sera donnée dans un prochain

article.