-------Bien que l'exode des anciennes familles et l'envahissement de leur logis par une population rurale, qu'attirait l'espoir d'une vie meilleure, aient gravement modifié l'âme de la cité, le cadre, subsiste à peu près intact et on peut, du moins, le restituer avec quelque effort d'imagination. De même que, dans Paris, les nobles hôtels du Marais survivaient à l'invasion de la petite industrie, la transformation de l'Alger barbaresque en un quartier d'habitations ouvrières n'a irrémédiablement compromis ni le pittoresque des façades, ni l'élégance et la logique des aménagements intérieurs.

-------Façade et ordonnance du plan sont, au reste inséparables. Cette architecture privée est une des plus loyales que l'on puisse concevoir. Rien n'y est sacrifié à un vain besoin de symétrie, et le pittoresque n'y est que l'expression de l'utile. En regardant la maison de la rue, on peut connaître la distribution de ses différents étages. En survolant les terrasses ou en les contemplant d'une hauteur voisine, on saisit d'un regard la juxtaposition et l'ampleur des chambres.

-------Une promenade à travers la haute ville laisse dans le souvenir une image que les vieilles lithographies ont popularisée : celle de rues étroites bordées de maisons aux fenêtres rares, dont les étages supérieurs se projettent au-dessus du rez-de-chaussée, appuyant sur des rondins obliques le bout de leurs poutrelles qui émergent du mur. Parfois les deux demeures qui se font face s'avancent nez à nez et le ciel n'appairait plus entre elles que comme une mince lame lumineuse. Parfois l'une d'elle enjambe la rue entière, qui devient un passage couvert, asile d'ombre et de fraîcheur.

-------Nos villes du moyen-age ont aussi connu ces encorbellements qui permettaient de gagner de la place sans encombrer la voie publique Ceux d'Alger s'affirment avec plus de franchise. Les Barbaresques n'en ont pas créé le modèle ; ils l'ont importé du Levant ; on l'y rencontrerait encore à Brousse ou à Smyrne. La maison algéroise est, au reste, pour une bonne part, une maison levantine. Le fait seul qu'elle est couverte en terrasse dans ce pays berbère où régnait le toit de tuile romaine, suffirait pour nous le suggérer..

-------A vrai dire la tradition romano-grecque n'en est pas absente, car elle appartient au type de maison à cour centrale, si bien adaptée au climat méditerranéen, que Rome avait propagé sur toutes les rives du Mare Nostrum.

-------Les encorbellements accusent non seulement la hauteur des étages, mais aussi le plan intérieur des chambres. Un avant-corps se décroche au milieu de la façade et des avant-corps plus petits s'accusent des deux côtés de ce saillant médian. Nous retrouverons les uns et les autres dans la maison.

xxx

-------Franchissons

la porte cintrée, que flanquent des pilastres de marbre ou de pierre

et que surmonte,dans les riches demeures, un auvent bordé de tuiles.

Nous sommes dans la sqifa, long vestibule et salle d'attente. Les

banquettes qui la bordent, avec les revêtements de faïence

qui les tapissent et les colonnettes joliment sculptées qui les

séparent, nous invitent au repos et, sortant de la rue, de sa clarté

aveuglante et de son tumulte, nous trouverons ici l'accueil du demi-jour

et du silence. Parfois, un second vestibule, voire ,un troisième,

s'interposent entre l'entrée et le cœur de la maison défendant

l'intimité de ses occupants contre les curiosités indiscrètes.

Plus souvent encore un escalier montant de la sqifa donne accès

aux appartements, et le rez-de-chaussée est presque entièrement

occupé par des salles obscures, celliers où s'emmagasinent

les provisions de l'année nécessaires à la famille.

-------L'escalier

gravi, le visiteur débouche dans le patio, ou plutôt, sous

une des quatre galeries qui le circonscrivent.

-------Quand

cette cour est au rez-de-chaussée, un jet d'eau danse en chantant

sur la vasque. La maison hellénistique avait aussi ses bassins

et son péristyle. Le portique algérien, avec ses arcs en

fer à cheval, ses colonnes et les bandeaux de faïence qui

couronnent et divisent les cintres, forme, autour de l'espace découvert,

une ordonnance élégante et d'une remarquable souplesse ;

car, en multipliant les arceaux ou en les réduisant à un

seul par face, on l'accommode aussi bien à une cour de quinze mètres

de côté qu'à une courette de trois mètres ou

moins encore. Les chambres s'ouvrent sous les galeries par des portes

à deux battants et des fenêtres y prennent jour. Chaque face

est normalement occupée par une, chambre qui en tient toute là

largeur, mais est de profondeur très réduite. On saisit

sans peine les raisons de cette proportion La faible portée des

bois dont on disposait pour les plafonds a nécessité le

resserrement des murs. Le désir d'éclairer la pièce

a imposé son extension dans le sens latéral. Presque invariablement,

le mur qui s'étend en face de la porte se creuse d'une sorte de

large niche à fond plat. Un divan meuble le défoncement.

Ce divan est la place de choix qui attend l'hôte de marque ; il

y prendra le café au côté du maître du logis.

-------Deux

placards à étagères, parfois troués d'une

étroite lucarne, sont aménagés dans l'épaisseur

du mur, de part et d'autre de l'arc de la niche.

-------Or,

de même que le défoncement central, les deux armoires murales

s'accusent en façade et forment encorbellement sur la rue. Ces

détails d'architecture utilitaire engendrent le seul décor

extérieur de la maison, le trait pittoresque de son visage. Cependant

les lucarnes, quand elles existent, ne comptent guère, et l'on

n'en attend ni air ni clarté. Le musulman, dans sa demeure, ne

se soucie ni de regarder les passants, ni de surveiller les voisins, qui

y tiennent encore moins que lui, et il ne compte pas sur la rue, qui est

à tout le monde, pour lui permettre de respirer. Mais il a un autre

moyen d'aérer son intérieur et de jouir de la lumière

du jour. C'est la cour, partie de son domaine, et qui est comme la principale

pièce du logis, la plus familière, la plus vivante, la cour,

théâtre des travaux ou des loisirs des femmes et des libres

ébats des enfants, la cour et le carré de ciel qui lui appartient

en propre, la cour avec ses galeries où l'on s'abrite contre les

rayons trop ardents de midi, avec le jet d'eau qui y donne l'illusion

de la fraîcheur.

-----De l'étage

inférieur, où nous nous sommes attardés, l'escalier,

poursuivant sa course, nous conduira à un second étage et

parfois à un troisième. Ils reproduisent les dispositions

déjà décrites. Enfin, reprenant l'escalier, nous

parviendrons aux terrasses.

-------Le

plan de la demeure, des chambres et des galeries, s'y accuse clairement

par le haut d es murs qui émerge et divise la surface. Le niveau

de ces compartiments s'abaisse par degrés vers l'intérieur

pour collecter les eaux de pluie qui descendent par un tuyau de poterie

fixé dans un des angles de la cour et vont remplir la citerne.

-------La

terrasse, elle aussi, est une partie essentielle de l'habitation. Par

une belle matinée, la vue dont on y jouit sur la ville blanche

dévalant vers la mer, sur la baie radieuse et les hauteurs qui

l'encadrent, est un enchantement. Et combien de services ne rend-elle

pas ! Elle est le solarium idéal des jours d'hiver ; la lessive

y sèche. L'été quand le soleil décline, elle

se peuple de femmes et d'enfants ; on y respire la brise du large, on

y prend contact avec le monde extérieur et l'on v récolte

les nouvelles.

xxx

-------Il

n'était guère, dans l'Alger turc, de citadin aisé,

commerçant maure, fonctionnaire du beylik ou patron corsaire, qui

ne possédât une maison des champs.

-------Au

retour de la belle saison, toute la famille s'y transportait avec allégresse.

Les femmes y échappaient à la claustration du harem, à

la surveillance (les vieilles et aux

médisances des voisines ; les enfants y retrouvaient le jardin

et la basse-cour et le maître du logis y oubliait les soucis de

son métier. Tout le monde y savourait les fruits et les légumes

que les esclaves cultivaient à longueur d'année et qu'avait

arrosé la noria.

-------Beaucoup

de ces villas parsèment encore de leur tache blanche, enveloppée

de cyprès et d'oliviers, les coteaux du Sahel, les croupes de Bouzaréa,

les pentes du Hamma ou d'El-Biar, les vallons de Hydra ou de Birmandreis.

Le thème architectural que la maison urbaine nous a permis d'esquisser

engendre ici des variations ingénieuses, logiquement adaptées

à l'espace moins mesuré, à l'absence de voisins et

à la vie plus libre. La maison à patio central en est encore

l'élément essentiel, mais elle y prend une autre tournure

et une cour plus vaste s'y adjoint. C'est dans cette cour que nous pénétrons

tout d'abord.

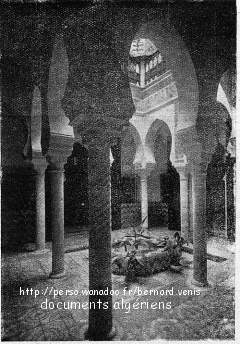

Alger.-maison musulmane. Cour intérieure. |

-----L'entrée

en est parfois défendue par une lourde porte bardée de ferrures

et surveillée, comme à la villa du Bardo, par une logette

de gardien qui domine le passage. Parfois, elle est précédée

d'une sqifa où le visiteur attendra qu'on l'admette à l'intérieur.

-------La

cour dallée de marbre où il débouche est vaste, mais

close de murs, bordée de portiques et de pavillons d'angles. La

façade de la maison se dresse sur tout un côté de

cet espace découvert. Fréquemment, un porche se détache

en avant-corps au milieu de cette façade, et sa saillie carrée

s'élève sur toute la hauteur du bâtiment. Nous la

retrouverons au premier étage.

-------Une

porte s'ouvre au fond du porche ; elle donne entrée dans un second

vestibule d'où l'on accède au patio. Comme dans la maison

de ville, il est encadré d'arcs sur colonne et de galeries. Cependant,

cette cour intérieure peut prendre les allures d'un hall quand

une coupole octogonale percée à sa base de petites fenêtres

en abrite le carré. Les chambres donnent sur ce patio ; elles affectent

la proportion très large et peu profonde que nous connaissons déjà

et il en va de même pour les chambres du premier étage où

nous conduit l'escalier. Mais, dans plusieurs de ces pièces, un

renfoncement médian, en face de la porte, apparaît comme

le développement de la niche à fond plat des demeures urbaines.

Ce n'est plus une simple arcade creusée dans le mur : c'est une

alcôve de plan carré que couvre une coupolette, que décorent

des niches et qu'éclairent trois fenêtres ; pour tout dire,

c'est un mirador d'où l'on a vue sur le jardin et la campagne.

Il occupe tout le saillant qui, sur la façade, surmonte le porche,

et des miradors semblables forment avant-corps sur les autres côtés

de la maison.

-------Ces

observatoires accueillants où, selon sa fantaisie, la maîtresse

du logis passe unie partie de se loisirs, est un des charmes de la villa.

Cependant, cette maison de campagne offre aussi des commodités

que la société musulmane considère comme précieuse

entre toutes. Il n'en est guère qui n'ait son bain de vapeur. La

noria, qui permet d'arroser le potager, fournit aux besoins de la cuisine

et remplit les réservoirs d'un hanmam. Une petite étuve

occupe un des angles des bâtiments et se révèle sur

les terrasses par des cheminées et la coupolette qui la couvre.

-------Non

loin de cet ensemble architectural de la maison et de sa cour dallée,

se groupent les communs, le logement des domestiques, l'écurie

et les hangars. Mais souvent aussi les villas importantes de la banlieue

algéroise ont pour dépendance une douira (petite

maison), logis pour les hôtes de passage et, mieux encore, pavillon

d'été. Sur le bord de la hauteur d'où l'on domine

la baie, c'est une construction sans étage largement ouverte, avec

ses fenêtres, ses loggias et ses galeries. Mieux que la villa, elle,

jouit de l'air marin et de la vue du large. On imagine le patron corsaire

se reposant, entre deux croisières aventureuses, dans l'ombre de

sa douira et, de là, contemplant la mer, son beau domaine riche

de profits et de périls, qui scintille sous le grand soleil.

Georges MARÇAIS, Membre de l'Institut