Le cimetière des Princesses.

Lorsqu'on se laisse tenter

par l'attrait indéfinissable de ces petites rues tortueuses et

sombres qui montent à l'assaut de la Casbah, on est toujours

récompensé des quelques efforts que cela demande par la

satisfaction intime de retrouver à peu près intact le

vieux quartier indigène de l'Alger barbaresque.

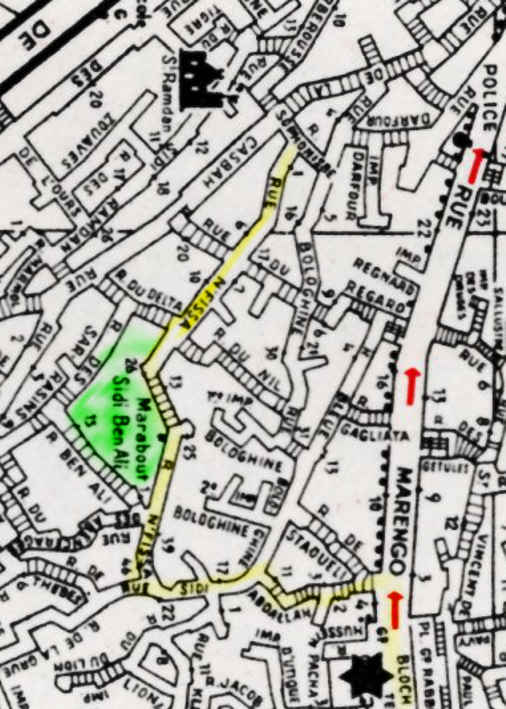

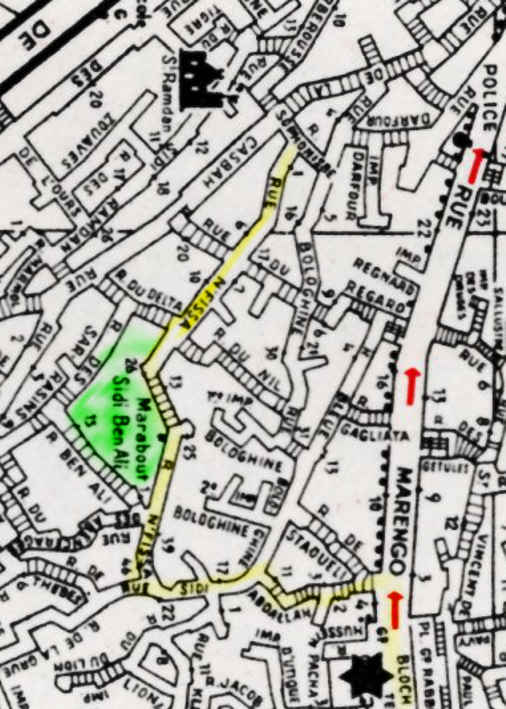

De la place

Randon, prenons pour aujourd'hui, la rue Sidi-Abdala. De

gauche et de droite ce ne sont que bouchers indigènes, placidement

accroupis derrière leurs éventaires où pendent,

en banderoles frangées, des ventres de ruminants, des gigots

de moutons et des larmes de suif. Un grouillement perpétuel anime

cette voûte sombre dans laquelle, par moments, se détache

un lambeau d'azur. Puis, nous ne pouvons nous empêcher de contempler

la Zaouïa de Sidi-Abdala, dont le minaret finement dentelé

se dresse vers le ciel ; il est d'ailleurs encastré dans les

bâtisses environnantes et nous nous promettons, un jour prochain,

de venir lui rendre une plus longue visite. Quittant la " rue des

bouchers ", continuons notre glissante escalade par la rue N'fissa.

Plus large, plus aérée que la précédente

et moins passagère aussi, il est plus aisé d'y contempler

de merveilleuses portes cintrées, vermoulues et cloutées.

Sur la gauche, les yeux sont attirés par un perron étroit,

une porte basse et sombre au-dessus de laquelle brille l'émail

vert d'une plaque apposée par les soins du " Comité

du Vieil Alger ". Gravissons ces quelques marches et pénétrons

sous la voûte. Dans un trou de lumière, nous apparaissent

alors des tombes musulmanes, rangées côte à côte,

allongées sous les troncs torturés de figuiers plusieurs

fois centenaires et sur les branches desquels de gros matous galeux

fuient à notre approche : c'est là le " cimetière

des Princesses " et le marabout du vénérable Sidi

ben Ali.

Cet espace ensoleillé, où l'on ne découvre qu'une

dizaine de tombes aux pierres blanches, est entouré de terrasses

basses sur lesquelles de gentilles fillettes musulmanes montrent leurs

frimousses curieuses. Des palmiers, à droite, et les figuiers

marabouts donnent à ce lieu l'aspect d'un jardin intime bien

plus que d'un cimetière qui, après le grouillement intense

des rues que l'on vient de parcourir, repose par son calme ; après

les sombres boyaux, cette tâche de lumière délicieusement

bleutée est plaisante à voir. Dans l'angle gauche, sous

une énorme branche que les siècles ont tordue d'étrange

façon, une plaque de marbre blanc couverte d'arabesques se dresse,

contrastant avec les simples pierres fichées en terre à

la tète des tombes environnantes. Un entourage, lui aussi de

marbre blanc, délimite la sépulture ; au sommet d'une

stèle est taillé un turban et, aux pieds, une autre plaque

sur laquelle est finement sculptée une gerbe de fleurs. Cette

tombe, si richement parée, est évidemment celle d'une

famille turque.

C'est là, en effet, que se place l'épilogue de la délicieuse

et combien triste histoire d'amour que nous voulons vous dire. Sous

la domination d'Hassane Pacha, Alger connut des jours de prospérité

et de bonheur. Au chaud soleil, éclatait la joie de vivre. Au

passage des cavaliers superbement drapés, des rires étouffés

fusaient au travers des aïdjar finement brodés et s'élevait,

doux et mélodieux, le gentil et amoureux gazouillis des femmes.

Les deux filles du Pacha, Fathma la brune et N'Fissa la blonde, étaient,

sans contredit, les deux plus belles princesses de la Régence.

Le doux soleil, les effluves embaumées que les jardins fleuris

leur envoyaient jusqu'en leur riche retraite, n'étaient point

sans agir perfidement sur leurs jeunes cœurs, et, chaque soir,

derrière les grilles du harem, elles regardaient avidement le

défilé majestueux des raïs venant saluer leur père

tout puissant. Or, il advint qu'un doux émoi les fit tressaillir

à la vue de l'un d'eux, le plus beau de tous, portant sur sa

mâle figure le sceau d'une race pure et valeureuse. L'amour perfide

se glissa en leurs cœurs de quinze ans et, chaque jour, avec une

impatience fébrile, elles attendaient anxieusement le passage

du beau cavalier. Les jours passaient dans l'attente de ce délicieux

instant et les conversations entre les deux soeurs roulaient invariablement

sur les mérites de leur idole. Loin d'être jalouses l'une

de l'autre, elles se plaisaient à croire qu'un jour, heureux

entre tous, elles deviendraient, toutes deux, les épouses du

raïs. Et les rires éclataient frais et jeunes, les chants

s'envolaient sous les arcades dorées du palais, tandis que les

yeux noirs et les yeux bleus reflétaient innocemment la joie

d'aimer.

Non loin du palais, vivait sous de vieux et vénérables

figuiers, un non moins vieux et vénérable marabout : Sidi

ben Ali. Ce vieillard était le confident des deux belles princesses

en même temps qu'il était leur précepteur religieux.

Un jour, leur secret devenant trop lourd à leur pauvre cœur,

et tant il est vrai qu'un bonheur n'est grand qu'autant qu'on peut le

faire connaître, elles se confièrent à leur vieil

ami. " Malheureuses ! " leur dit alors le vieillard vénérable,

" ignorez-vous à ce point la loi du Prophète pour

songer, vous, deux sœurs, à épouser le même

prince ? Mais cela ne se peut pas ! " Consternées à

cette révélation inattendue de la loi divine, Fathma la

brune et N'Fissa la blonde fondirent en pleurs. Elles retournèrent

à leur palais et, ce soir-là, on n'entendit pas, comme

à l'ordinaire, les voix fraîches et claires des deux sœurs,

traduisant en notes charmantes et douces la chanson de leur cœur.

Ne voulant cependant pas abandonner leur rêve merveilleux, elles

revinrent souvent encore voir le brave marabout. Elles allèrent

jusqu'à l'implorer d'intercéder en leur faveur auprès

de leur père, le terrible Hassane Pacha, pour qu'il leur permit

d'épouser le beau raïs. Bien que la profonde douleur des

petites princesses serrât le cœur du vieillard, celui-ci

demeurai inflexible. Chaque jour, les beaux yeux pleuraient, pleuraient...,

et chaque soir, voyant passer l'objet de leurs amours irréalisables,

elles sentaient au cœur une déchirure plus douloureuse et

plus profonde. Elles s'aimaient trop pour vouloir que l'une d'elles

se sacrifie à l'autre et bientôt le terrible, l'inexorable

mal d'amour les conduisit au tombeau.

Et Sidi ben Ali, qui fut seul à connaître leur secret,

demanda à ce que leurs corps fussent ensevelis sous les figuiers

qui les avaient vues si gaies lorsque l'amour chantait en leurs cœurs.

Des siècles ont passé; les arbres recouvrent de leurs

branches torturées le marbre blanc qu'ils semblent vouloir protéger

de leurs vieux bras enchevêtrés. Le soleil se joue, indifférent,

au travers de la ramure.

Derrière la sépulture des petites princesses, dans un

angle du cimetière, se trouve le tombeau de Sidi ben Ali. Ce

marabout est encore aujourd'hui vénéré et nombreuses

sont les femmes musulmanes qui viennent y faire de pieux pèlerinages.

Lorsque nous entrons dans la crique enluminée, nous sommes frappés

tout d'abord par la multitude de brins d'étoffe qui sont partout

appendus aux murs et au cénotaphe. Ce sont là des ex-voto

apportés par les croyantes qui viennent demander à la

bonté infinie du saint homme de leur accorder la grâce

d'être mère. Lorsqu'elles ont terminé leurs ferventes

prières, les femmes ne manquent point de venir au pied du figuier

marabout. Malgré son très grand âge, cet arbre magnifique

est d'une vigueur exceptionnelle. Aussi de très nombreuses pousses,

jeunes et vivaces, encerclent-elles son pied. Ce sont ces bourgeons

qui, pieusement recueillis et emportés par les croyantes, leur

apporteront, sans conteste, la joie et le bonheur de mettre au monde.

Ce n'est qu'à regret, que nous quittons ce lieu de repos éternel,

gardant au fond du cœur la douce image des deux pauvres petites

princesses mortes d'amour.