--------La maison

du cultivateur et la disposition des bâtiments de ferme traduisent

d'une façon précise dans les vieux pays agricoles la psychologie

du paysan, ses mœurs, et l'adaptation de ceux-ci aux nécessités

du sol, du climat et des spéculations agricoles. La France, splendide

assemblage unifié de pays agricoles dissemblables, traduit admirablement

ce phénomène : la ferme des Flandres, la cour normande,

les maisons à pans de bois de Champagne, les grandes fermes closes

de Brie ou de Beauce, les chalets au-dessus des étables de la Maurienne,

les burons d'Auvergne, les mas de Provence, pour ne citer que quelques

exemples, sont ainsi de magnifiques traductions de systèmes de

cultures, de spéculations agricoles et de psychologie paysanne.

--------A

notre arrivée en Algérie, la ferme indigène, adaptation

elle aussi d'une psychologie et d'un état agricole, était

indicatrice de faits analogues. Enfermée dans ses murs, farouchement

close pour des raisons de psychologie musulmane et aussi de sécurité,

elle traduisait une agriculture facile, sans outillage, à bétail

réduit, à récoltes n'exigeant que peu d'abris. Même

les exploitations des petits fellahs actuels disent la même situation.

Le groupe de petites exploitations paysannes, décèle le

même souci de soustraire les femmes du fellah aux regards indiscrets,

le peu de préoccupation d'abriter le bétail, l'insuffisance

de matériel d'exploitation, l'absence de réserves fourragères

que traduisent la médiocrité des étables et l'absence

de hangars.

--------Au

début de l'occupation, le peuplement fait de colons d'origines

très diverses, de possibilités financières dissemblables

a apporté à la ferme algérienne des caractères

très différents.

--------Une

nécessité a primé toutes les autres : la sécurité.

Qu'il s'agisse de fermes isolées ou de villages, partout où

le colon s'installait il apparaissait comme devant être une sentinelle

de l'influence française. La ferme ou le village, en pays qui partout

était zone d'insécurité, devait être un fortin.

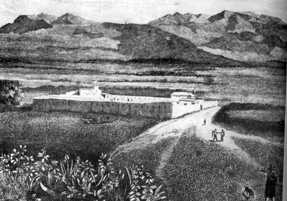

1.- Boufarik, vers 1836 |

--------Boufarik, créé par Clauzel, et que nous montre la vieille gravure que reproduit la figure n°1, abritait derrière ses hauts murs, ses lacis et ses blockaus, des maisons de

2.- Ferme modèle |

paysans, et la ferme modèle que nous montre la figure 2, reproduction d'une gravure de l'époque, traduit éloquemment avec son entourage de hauts murs la profonde insécurité de cette belle région qui, actuellement, entre Birtouta et Birkadem, étale ses vignes et ses orangers dans la plus pacifiée des campagnes. Dans la région de Boufarik nous trouvons encore quelques vestiges de ces fermes bien closes, protégées des pillards par de hauts murs, et la figure n°3 d'une ferme aux Quatre Chemins rappelle, malgré quelques modifications apportées aux bâtiments, l'allure des grandes exploitations d'il y a 80 ans, que traduit aussi la ferme fortifiée de la région de Relizane que nous montre la figure n" 4.

4.- la ferme fortifiée de la région de Relizane |

--------Derrière le glacis du village où les hauts murs de la ferme, la maison du colon était simple. Les maisons que Bugeaud fit construire dans les villages fortifiés du Sahel nous apportent l'indication de ce qu'était et de ce qu'est encore souvent le logis du colon. La figure n°5 nous

|

cliquer

sur la photo pour l'agrandir

5.- Entrée village de Courbet |

montre l'une de ces maisons, simple certes, mais faite

comme tout ce que fait le Génie, pour durer : murs de maçonnerie

solides, charpente de bois, couverture de lourdes tuiles rondes résistant

bien au vent, distribution simple de 2 ou 4 pièces parfois avec

couloir, parfois se commandant entre elles.

--------Mais

très vite, à l'abri du drapeau français, la sécurité

est devenue suffisante, et immédiatement la maison et la ferme

du colon traduisent ce fait.

-------Toutefois,

comme le peuplement algérien se fait à ce moment avec une

mosaïque de races ou de Français venant de provinces diverses,

et comme par ailleurs l'agriculture algérienne cherche sa voie,

les bâtiments ruraux reflètent ce phénomène.

Il n'y a pas de constructions rurales spécifiquement algériennes

pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Les bâtiments

ruraux ne sont pas adaptés encore à un système de

culture, ils sont surtout le reflet du peuplement. Chaque famille apporte

avec elle, avec son atavisme et sa psychologie ses tendances agricoles,

et par suite ses bâtiments ruraux.--------Dans

cet ordre d'idées, l'influence mahonnaise est très nette.

Dans toute la zone à cultures légumières de la région

algéroise, les Mahonnais, en s'installant, ont construit les maisons

du type de celles dans lesquelles ils étaient habitués à

vivre : maisons à rez-de-chaussée, ou plus souvent surélevées

d'un étage, généralement accompagnées d'un

hangar, couvertes toujours en tuiles rondes, à charpente de bois,

à intérieurs non plafonnés, avec au. premier étage

les pièces dans lesquelles sèchent ou se conservent les

oignons ou les piments séchés, " les noras " si

chers à cette population.

--------La

figure n° 8 (note du site: pas de figure!)

montre bien l'allure générale de ces maisons, la haie de

roseau cachant le hangar qui complète d'une façon classique,

avec son " cochonnier ", l'habitation de l'exploitant de ces

petites fermes maraîchères.

--------Quant

à la colonisation officielle, lorsqu'elle s'est installée

dans les villages créés pour elle, elle a souvent vécu

d'abord dans des baraquements, comme l'indique la figure n° 9 montrant

l'installation

9.-Installation en 1848 de la colonie de Zurich près Cherchell, d'après une vieille gravure |

des premiers colons de Zurich, en attendant que se construisent

sur les lots " urbains " la maison d'habitation en maçonnerie,

calquée sur la maison de Bugeaud, mais construite souvent plus

légèrement avec un mortier de terre et une couverture plus

légère de tuiles plates, maison simple, dont le type classique

est celui des quatre pièces desservies par un couloir central,

maison que complète sur un lot de 400 à 600 mètres

carrés, une écurie et un hangar, le tout groupé en

un quadrilatère avec cour centrale.

--------A

partir des premières années du XXe siècle, l'Agriculture

algérienne s'affirme. Elle commence à dégager ses

méthodes de culture. La colonisation forme un peuplement déjà

plus fondu, plus spécifiquement algérien que provençal,

gascon, mahonnais ou maltais. La ferme et la maison construites à

partir de cette époque, tendent donc à prendre un caractère

" algérien ".

--------Par

ailleurs, la revalorisation progressive des produits agricoles, la fin

de la crise viticole, l'essor de la culture des primeurs, créent

des disponibilités. La demeure du colon le traduit. Dans le Sahel

d'Alger, dans toute la zone à primeurs, nous voyons ainsi peu à

peu se raréfier ou disparaître les vieilles maisons arabes

ou les fermes spécifiquement mahonnaises. Parfois, comme le montre

la figure n° 10, la maison de l'exploitant s'élève d'une

façon plus ou moins heureuse et esthétique, en utilisant

le rez-de-chaussée formé de vieux murs d'une ferme arabe,

ailleurs,

10-11.-ferme du Sahel |

comme le montre la figure 10, c'est une maison nouvelle

qui s'édifie complètement sur la petite ferme à primeurs.

Elle s'adapte alors au climat, et la sécurité le permettant,

elle s'orne de grandes baies ou de vérandahs, et s'ouvre largement

à la brise de mer.

--------Quant

à la grande propriété, à qui le vin a apporté

d'énormes disponibilités, elle se garnit de bâtiments

de ferme, construits maintenant pour braver le temps en matériaux

de choix, formant des constructions disant la formule de la réunion

de la grande propriété et de la grande culture. La dernière

photographie est celle d'une grande exploitation viticole de Maison-Blanche,

avec, à droite, d'immenses écuries et hangars et, à

gauche, des logements ouvriers confortables tandis qu'à côté

s'édifie la cave à allures d'usine. Le grand colon lui-même

qui, en Algérie, ne pratique pas l'absentéisme, se fait

maintenant construire, comme on le voit ci-contre, de belles résidences.

Peu à peu, ces confortables demeures s'adaptent au climat et de

ce fait comportent généralement des vérandas, et

progressivement se dégagent ainsi les principales caractéristiques

de ce que sera dans une génération la maison du colon algérien,

construction non plus inspirée du pays d'origine de l'immigrant,

mais adaptée au milieu après un siècle de lente et

difficile évolution.

Pierre BERTHAULT.

Cour

d'une grande ferme de la Mitidja