Villas mauresques

Dans la banlieue qui l'enserre,

par les vallons, les ravins, les vergers au flanc des pentes où

les bois s'espaçant en bordure des crêtes, amas d'une verdure

spéciale à ce pays, si crue qu'elle apparaît noire,

Alger dissimule le meilleur d'elle-même, son visage le plus séduisant

et son cœur le plus secret.

Terre, mer et ciel, la molle ligne arrondie du golfe, les coteaux en

paliers successifs, l'atmosphère blonde, la lumière, l'eau

vivante et l'élégant modèle des montagnes qui de

barrer la perspective de trois côtés, versent la ville

à la mer, certes le spectacle est très vaste, la beauté

fastueuse, à quoi tous les éléments concourent

pour faire à notre cité un cadre incomparable.

Pour que l'œuvre des hommes égale les splendeurs prodiguées

par la nature, il aurait fallu sur ces bords une ville comme il n'en

est encore point au monde, une ville venue tout droit des mille et une

nuit faite de palais, de temples, de jardins, pour ne pas démériter

de la gloire des cieux dressant les pierres qui font le renom d'Ispahan,

de Brousse, de Constantinople, de Samarcande, de Lahore et du Caire,

avec des turbés, des coupoles, des minarets, des parvis, des

frontons et des portiques,.. Une ville qui aurait des architectures

à la Claude Gelée, des jardins comme Babylone, des temples

comme le Parthénon. Mais les hommes ont tellement à faire

pour dominer la nature ou vider leurs querelles que le souci d'esthétique

ou, comme a dit Ruskin, la religion de la beauté n'entre que

très peu dans leur vie et pour ainsi dire par accident. Avant

tout vivre !

Ainsi s'explique, se justifié, s'excuse d'être insuffisante

la cité, revivifiée, aux siècles passés,

par Boulouguine et, depuis bientôt cent ans, aménagée

du mieux par nous.

Pâtés de plâtre, cubes de maçonnerie, monuments

de l'ancienne école et l'impardonnable Palais de Justice et les

gratte-ciel où les hommes se gîtent comme des colonies

de souris dans les tiroirs, la vie moderne a de bien cruelles nécessités

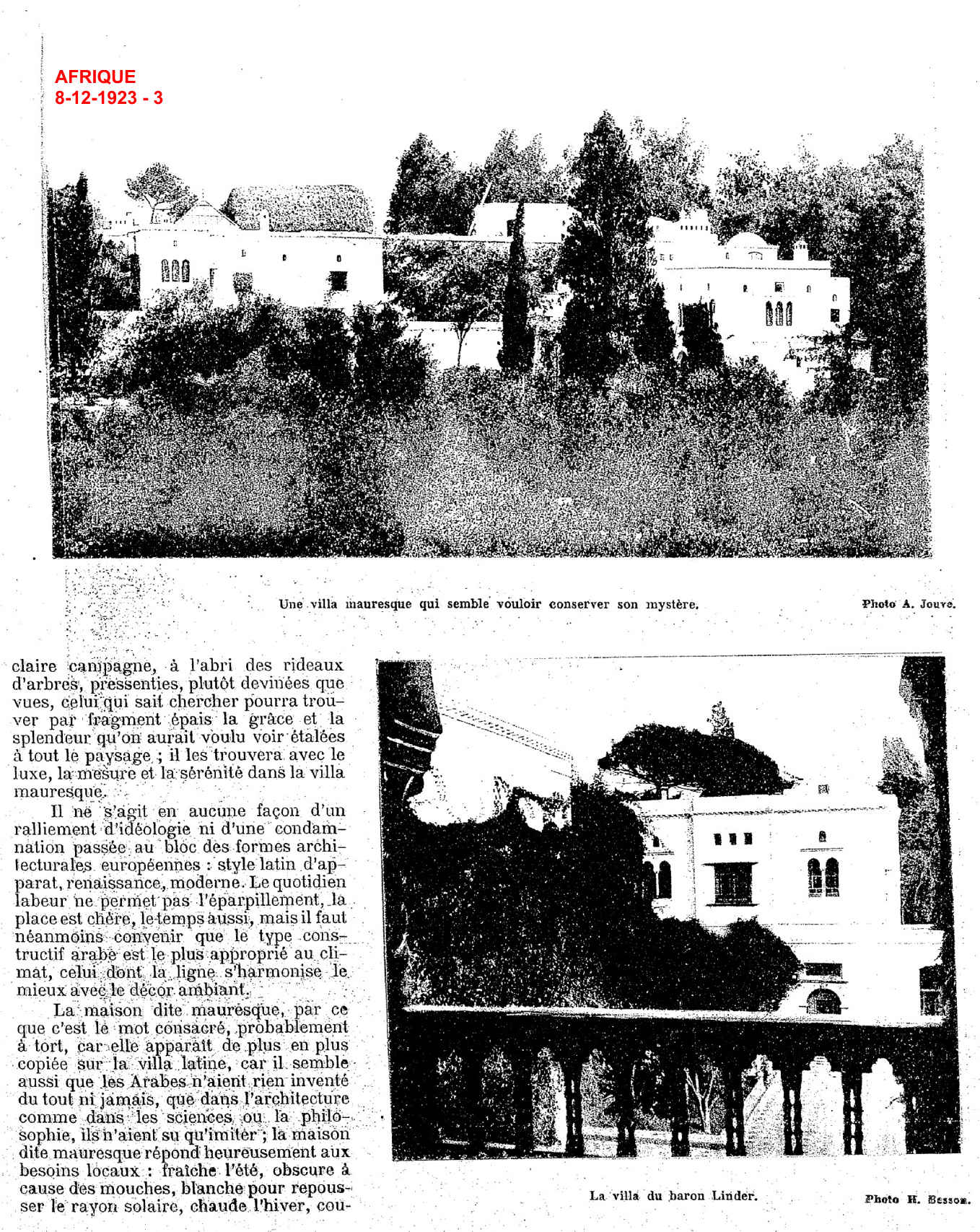

et Alger bien des laideurs. Mais dans la claire campagne, à l'abri

des rideaux d'arbres, pressenties, plutôt devinées que

vues, celui qui sait chercher pourra trouver par fragment épais,

la grâce et la splendeur qu'on aurait voulu voir étalées

à tout le paysage ; il les trouvera avec le luxe, la mesure et

la sérénité dans la villa mauresque.

Il ne s'agit en aucune façon d'un ralliement d'idéologie,

ni d'une condamnation passée au bloc dès formes architecturales,

européennes : style latin d'apparat, renaissance, moderne. Le

quotidien labeur ne permet pas l'éparpillement, la place est

chère, le temps aussi, mais il faut néanmoins convenir

que le type constructif arabe est le plus approprié au climat,

celui dont la ligne s'harmonise le mieux avec le décor ambiant.

La maison dite mauresque, parce que c'est le mot consacré, probablement

à tort, car elle apparaît de plus en plus copiée

su la villa latine, car il semble aussi que les Arabes n'aient rien

inventé du tout ni jamais, que dans l'architecture comme dans

les sciences ou la philosophie, ils n'aient su qu'imiter ; la maison

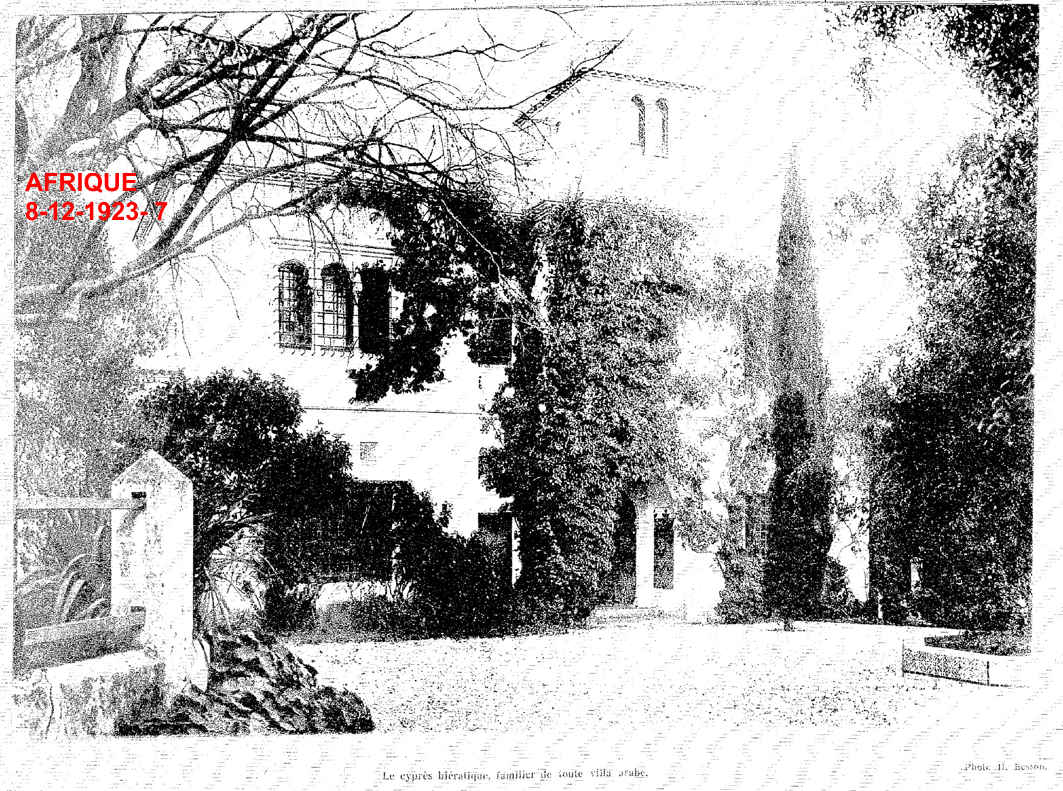

dite mauresque répond heureusement aux besoins locaux : fraîche

l'été, obscure à cause des mouches, blanche pour

repousser le rayon solaire, chaude l'hiver, couverte en terrasse, pour

l'enchantement des yeux. et la commodité ceinte de vergers et

drapée de fleurs pimpantes.

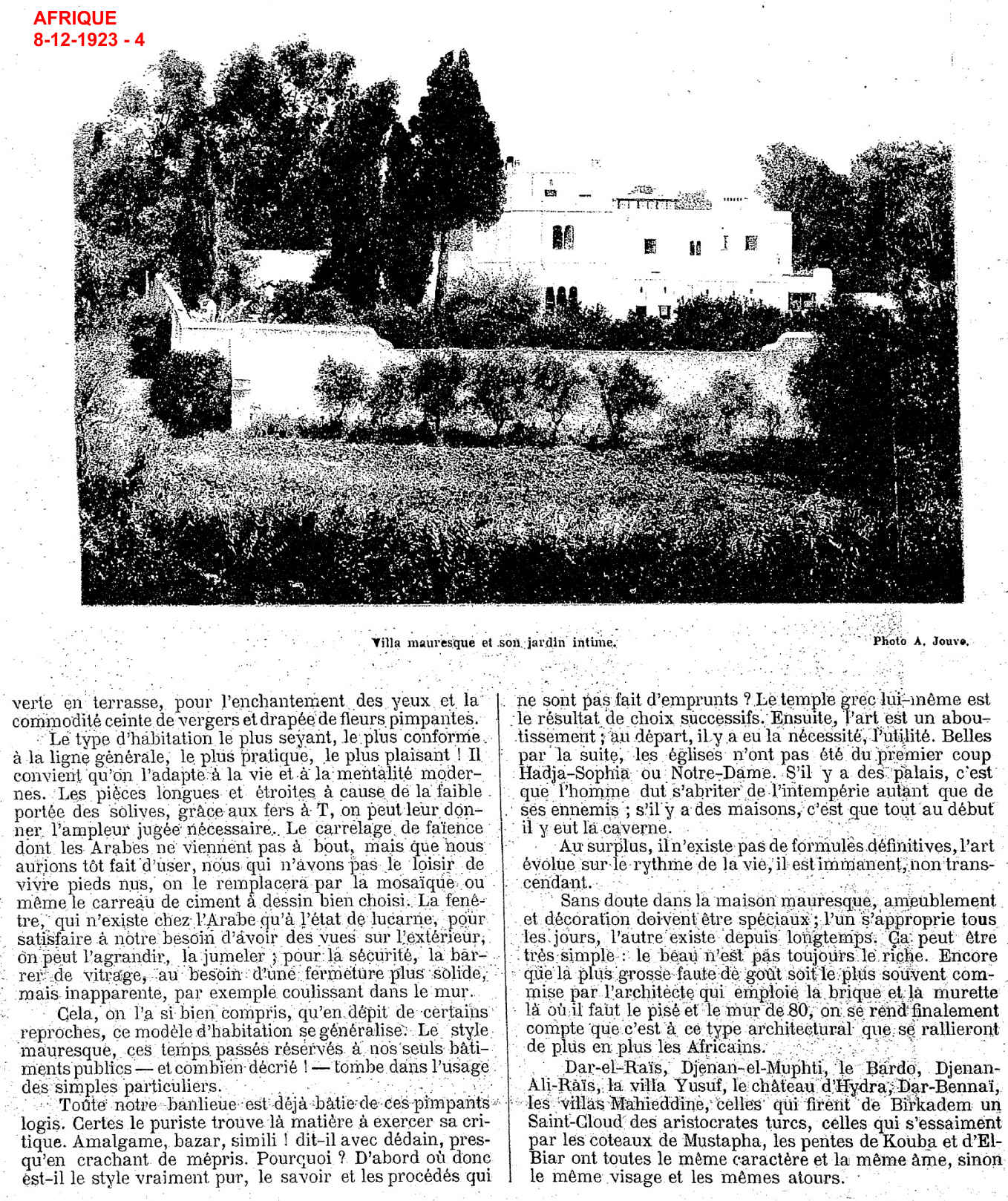

Le type d'habitation le plus seyant, le plus conforme, à la ligne

générale, le plus pratique, le plus plaisant ! Il convient

qu'on l'adapte à la vie et à la mentalité modernes.

Les pièces longues et étroites à cause, de la faible

portée des solives, grâce aux fers à T, on peut

leur donner, l'ampleur jugée nécessaire. Le carrelage,

de faïence dont les Arabes ne viennent pas à bout, mais

que nous aurions tôt fait d'user, nous qui n'avons pas le loisir

de vivre pieds nus, on le remplacera par la mosaïque, ou même

le carreau de ciment à dessin bien choisi,. La fenêtre,

qui n'existe chez l'Arabe qu'à l'état de lucarne, pour

satisfaire à notre besoin d'avoir des vues sur l'extérieur,

on peut l'agrandir, la jumeler, pour la sécurité, la barrer

de vitrage, au besoin d'une; fermeture plus solide, mais inapparente,

par exemple coulissant dans le mur.

Cela, on l'a si bien compris, qu'en dépit de certains reproches,

ce modèle d'habitation se généralise. Le style

mauresque, ces temps passés réservés à nos

seuls bâtiments publics - et combien décrié ! -

tombe dans l'usage des simples particuliers.

Toute notre banlieue est déjà bâtie de ces pimpants

logis. Certes le puriste trouve là matière à exercer

sa critique. Amalgame, bazar, simili dit-il avec dédain, presque

en crachant de mépris. Pourquoi ? D'abord où donc est-il

le style vraiment pur, le savoir et les procédés qui ne

sont pas fait d'emprunts ? Le temple grec lui-même est le résultat

de choix successifs. Ensuite, l'art est un aboutissement ; au départ,

il y a eu la nécessité, l'utilité. Belles par la

suite, les églises n'ont pas été du premier coup

Hadja-Sophia ou Notre-Dame. S'il y a des palais, c'est que l'homme dut

s'abriter de l'intempérie autant que de ses ennemis ; s'il y

a des maisons, c'est que tout au début il y eut la caverne.

Au surplus, il n'existe pas de formules. Définitives, l'art évolue

sur le rythme de la vie, il est immanent,non transcendant.

Sans doute dans la maison mauresque ameublement et décoration

doivent être spéciaux ; l'un s'approprie tous les jours,

l'autre existe depuis longtemps. Ça peut être très

simple : le beau n'est pas toujours le riche. Encore que la plus grosse

faute de goût soit le plus souvent commise par l'architecte qui

emploie la brique et la murette, là où il faut le pisé

et le mur de 80, on se rend finalement compte que c'est à ce

type architectural que se rallieront de plus en plus les Africains.

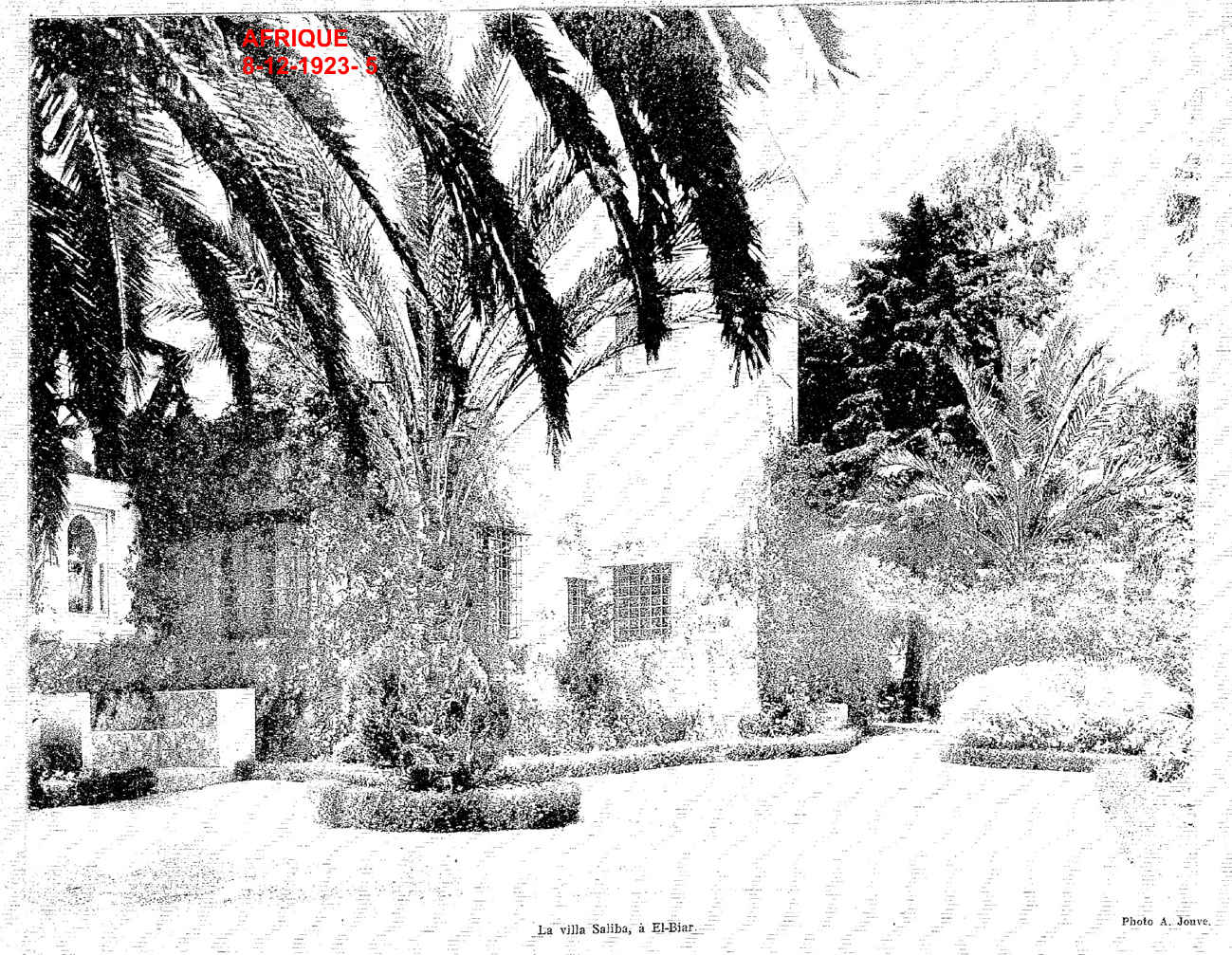

Dar-el-Raïs, Djenan-el-Muphti, le Bardo, Djenan Ali-Raïs,

la villa Yusuf, le château d'Hydra, Dar-Bennaïn, les villas

Mahiedine qui firent Birkadem un Saint-Cloud des aristocrates turcs,

celles qui s'essaiment par les coteaux de Mustapha, les pentes de Kouba

et d'El-Biar ont toutes le même caractère et la même

âme, sinon le même visage et les mêmes atours.

Toutes furent bâties au temps des Turcs maures de la Régence

: Djenan-el-Muphti, en 1692 ; Abd-el-Tif, vers la même époque,

le Bardo, le Château d'Hydra, au XVIII° siècle. Là

habitèrent de grands personnages, les deys, eux-mêmes,

leurs ministres, leurs généraux, leur trésorier,

le prince Omar, le terrible Euldj Ali, Mustapha Pacha, incomparable

accapareur de biens fonciers dans l'actuel Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul.

C'est dire que rien n'y manque, ni le travail, le plus souvent celui

des esclaves chrétiens, ni la vastitude, ni les matériaux

précieux. La plus-value résultat de la formation d'une

grande cité et de la dévalorisation monétaire les

mit à très haut prix. Leur éloignement implique

l'auto ; leur étendue, un domestique nombreux ; leur luxe, un

train de maison. Tout cela fait qu'elles sont aujourd'hui, après

des vicissitudes sans nombre et les spéculations parfois éhontées

des brasseurs d'affaires venus en Algérie dans les pas des soldats,

la propriété de personnages proportionnellement tout aussi

riches sinon aussi glorieux.

Turcs, Coulouglis et Maures, à la différence du bédouin,

ont le respect de l'arbre et l'amour des jardins. Fait caractéristique,

ces demeures campagnardes où le plus souvent, qu'ils peuvent

les Turcs viennent se reposer du souci des affaires et du labeur d'administrer,

ils les appellent djenan : jardin ; jardin du muphti, du trésorier,

du bey, du raïs.

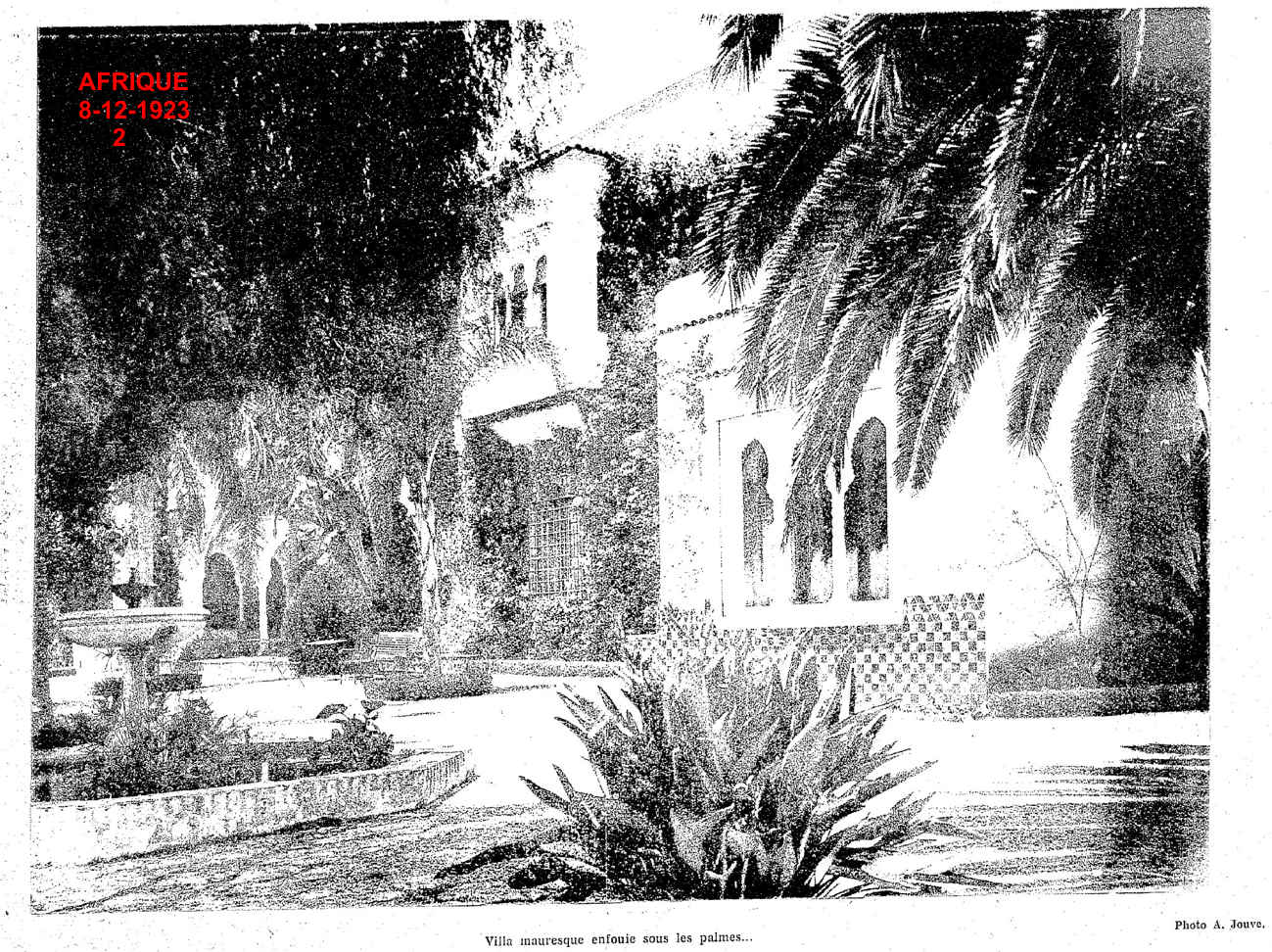

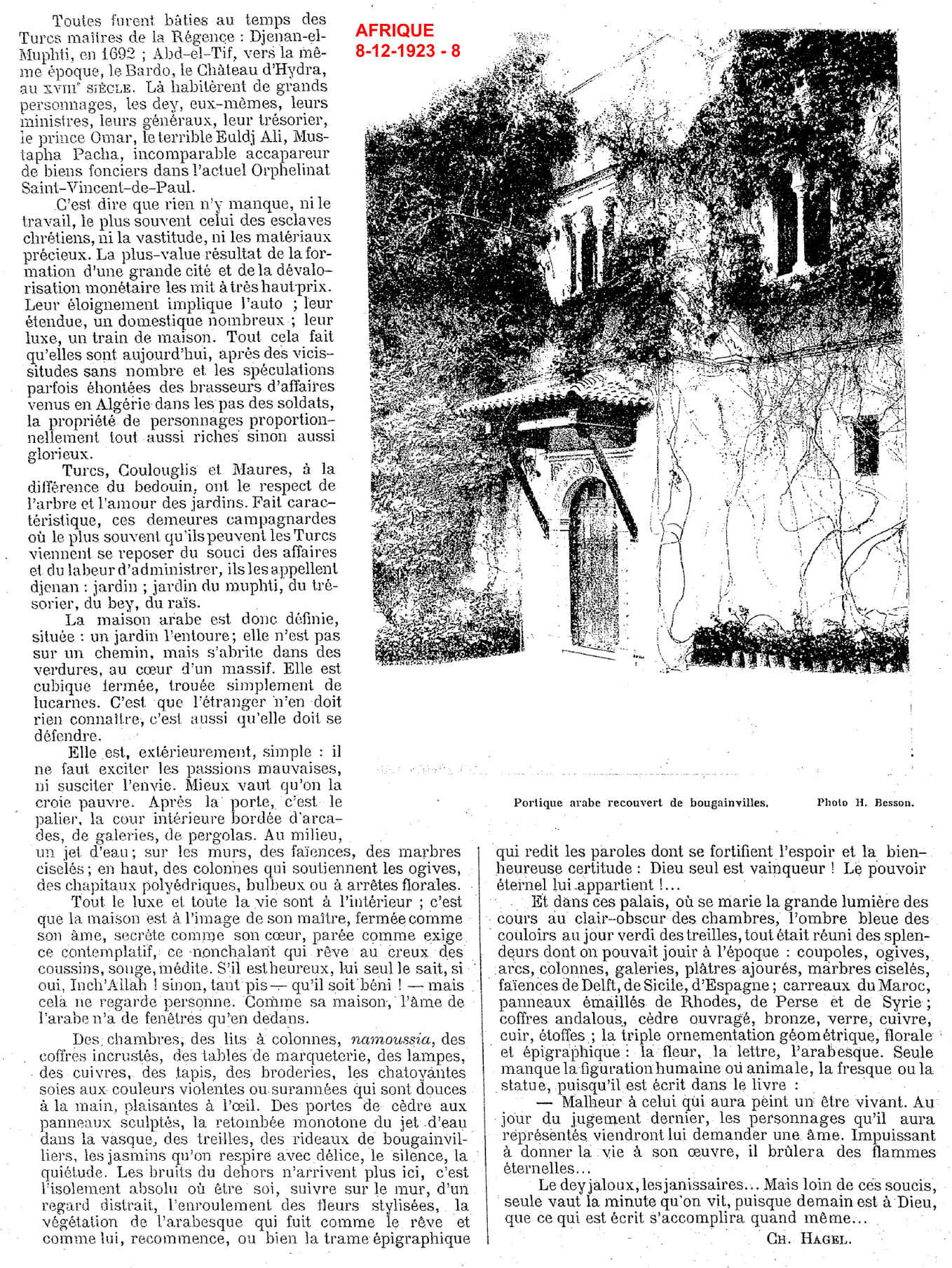

La maison arabe est donc définie, située : un jardin l'entoure;

elle n'est pas sur un chemin, mais s'abrite dans des verdures, au cœur

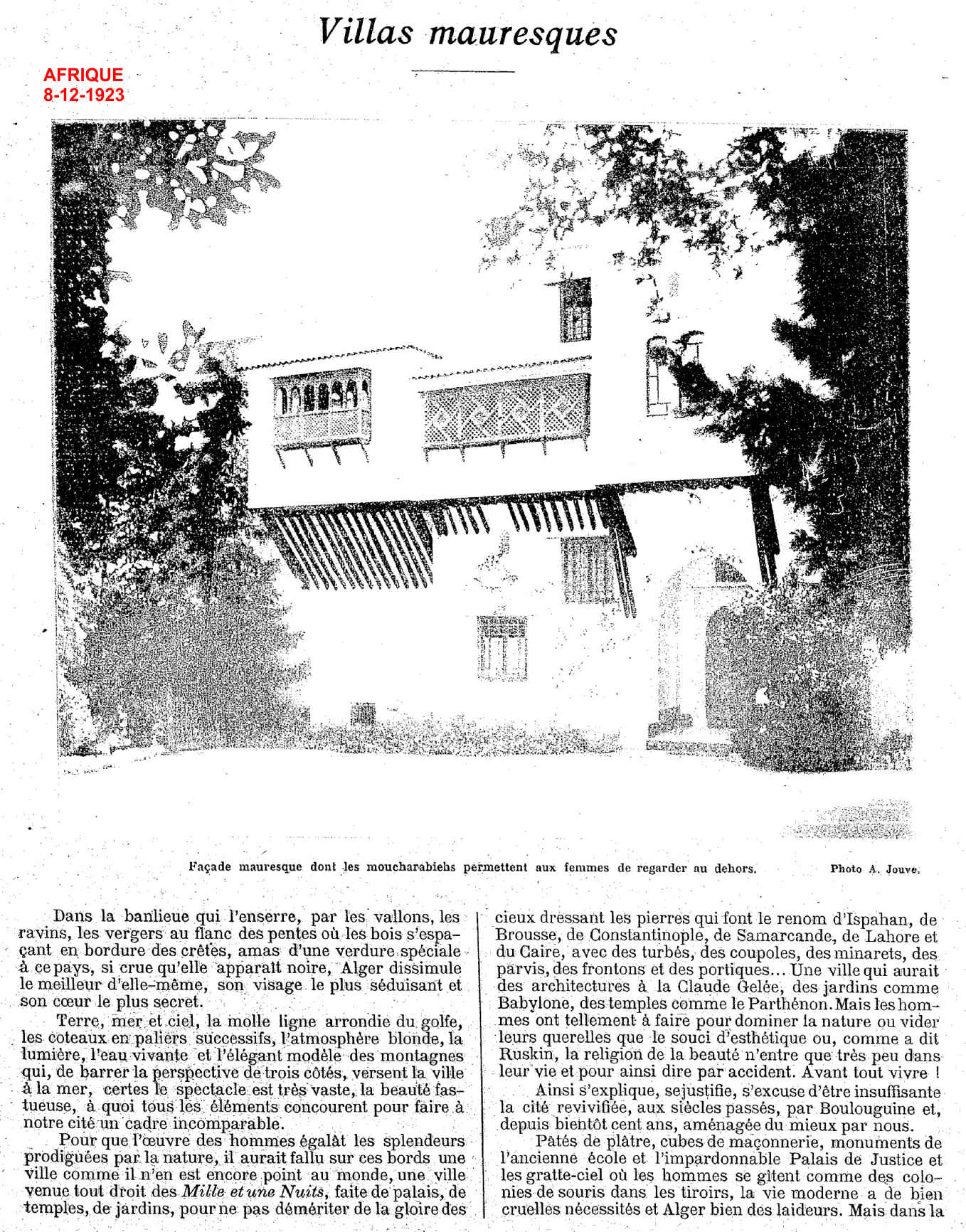

d'un massif. Elle est cubique fermée, trouée simplement

de lucarnes. C'est que l'étranger n'en doit rien connaître,

c'est, aussi qu'elle doit se défendre.

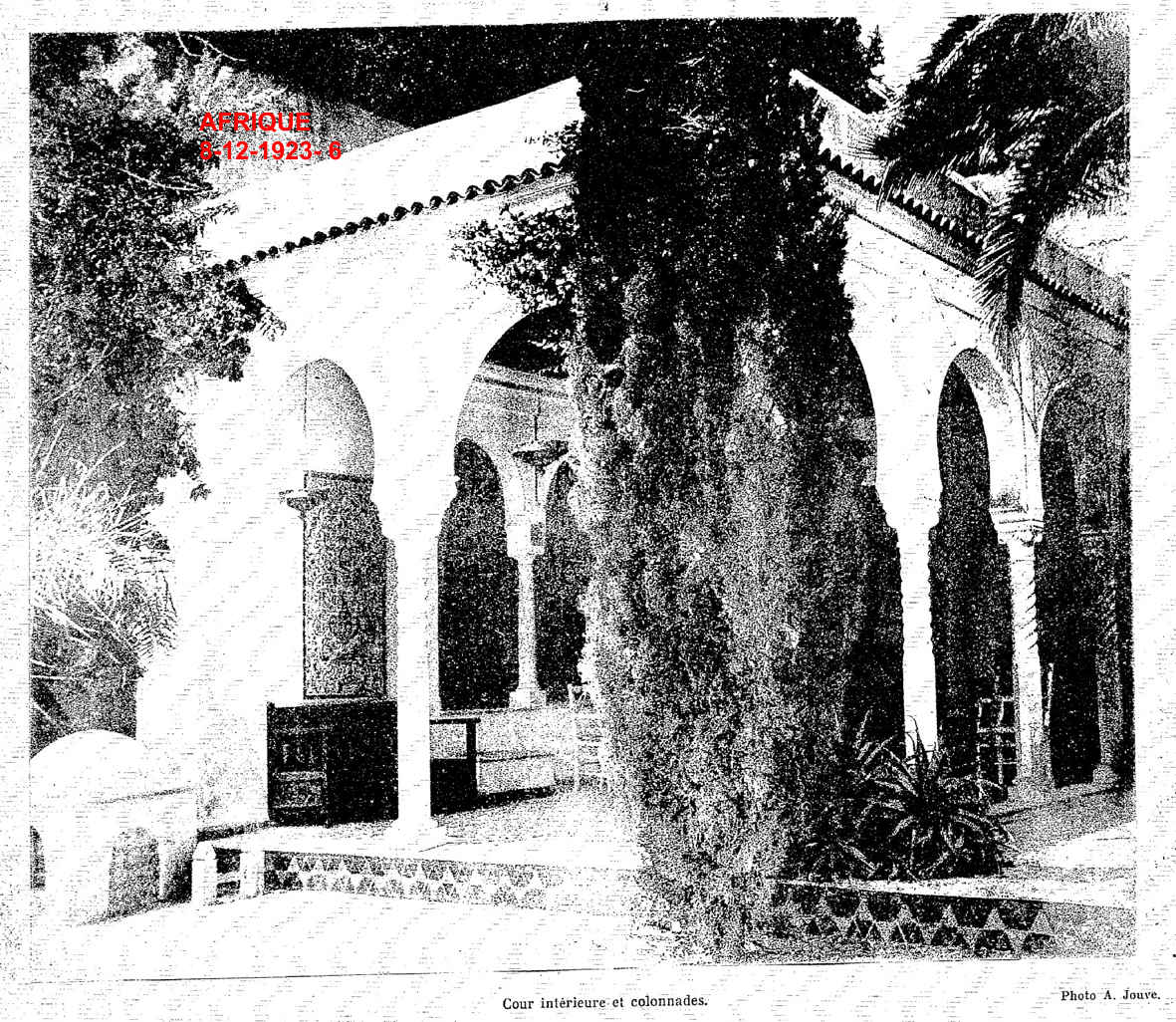

Elle est, extérieurement, simple : il ne faut exciter les passions

mauvaises, ni susciter l'envie. Mieux vaut, qu'on la croie pauvre. Après

la porte, c'est le palier, la cour intérieure bordée d'arcades,

de galeries, de pergolas. Au milieu, un jet d'eau; sur les murs, des

faïences, des marbres ciselés ; en haut, des colonnes qui

soutiennent les ogives, des chapiteaux polyédriques, bulbeux

ou à arrêtes florales. Tout le luxe et toute la vie sont

à l'intérieur ; c'est que la maison est à l'image

de son maître, fermée comme son âme, secrète

comme son cœur, parée comme exige ce contemplatif, ce nonchalant

qui rêve au creux des coussins, songe, médite. S'il est

heureux, lui seul le sait, si oui, Inch'Allàh ! sinon, tant pis

- qu'il soit béni ! - mais cela ne regarde personne. Comme sa

maison, l'âme de l'arabe n'a de fenêtres qu'en dedans.

Des chambres, des lits à colonnes, namoussia, des coffres incrustés,

des tables de marqueterie, des lampes, des cuivres, des tapis, des broderies,

les chatoyantes soies aux couleurs violentes ou surannées qui

sont douces à la main, plaisantes à l'œil. Des portes

de cèdre aux panneaux sculptés, la retombée monotone

du jet d'eau dans la vasque, des treilles, des rideaux de bougainvilliers,

les jasmins qu'on respiré avec délice, le silence, la

quiétude. Les bruits du dehors n'arrivent plus ici, c'est l'isolement

absolu où être soi, suivre sur le mur, d'un regard distrait,

l'enroulement des fleurs stylisées, la végétation

de l'arabesque qui fuit comme le rêve et comme lui, recommence,

ou bien la trame épigraphique qui redit les paroles dont se fortifient

l'espoir et la bienheureuse certitude : Dieu seul est vainqueur ! Lé

pouvoir éternel lui appartient !...

Et dans ces palais, où se marie la grande lumière des

cours au clair-obscur des chambres, l'ombre bleue des couloirs au jour

verdi des treilles, tout était réuni des splendeurs dont

on pouvait jouir à l'époque : coupoles, ogives, arcs,

colonnes, galeries, plâtres ajourés, marbres ciselés,

faïences de Delft, de Sicile, d'Espagne ; carreaux du Maroc, panneaux

émaillés de Rhodes, de Perse et de Syrie ; coffres andalous,

cèdre ouvragé, bronze, verre, cuivre, cuir, étoffes

; la triple ornementation géométrique, florale et épigraphique

: la fleur, la lettre, l'arabesque. Seule manque la figuration humaine

où animale, la fresque ou la .statue, puisqu'il est écrit

dans le livre :

- Malheur à celui qui aura peint un être vivant. Au jour

du jugement dernier, les personnages qu'il aura représentés

viendront lui demander une âme. Impuissant à donner la

vie à son œuvre, il brûlera des flammes éternelles...

Le dey jaloux, les janissaires... Mais loin de ces soucis, seule vaut

la minute qu'on vit, puisque demain est à Dieu, que ce qui est

écrit s'accomplira quand même..