LES CHEMINS DE FER ALGÉRIENS DE L'ETAT

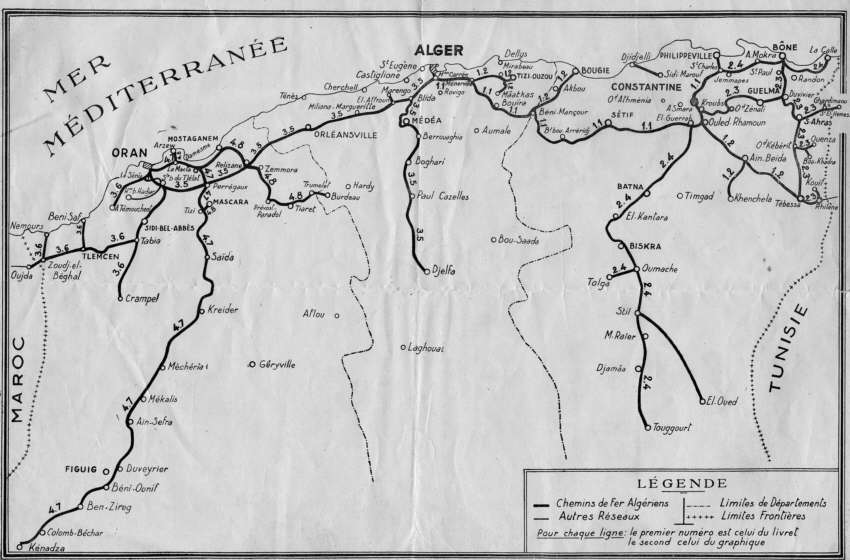

Le réseau des Chemins de fer algériens de l'Etat déroule sa voie ferrée sur 3 600 kilomètres environ. Il représente sensiblement les trois quarts de l'ensemble des voies ferrées algériennes, et c'est le plus considérable, et de beaucoup, de nos réseaux d'outremer. D'Alger à la frontière tunisienne, il s'étend d'abord parallèlement à la mer, poussant des antennes tantôt vers l'intérieur, tantôt vers la côte. La plus importante est celle qui, de Philippeville par Constantine et Biskra, aboutit dans le Sud-Constantinois, à Touggourt, à plus de 500 kilomètres de la Méditerranée.

|

Dans le département d'Oran, le réseau dessert, par une ligne

de 300 kilomètres environ, les régions d'Oran, Mostaganem,

Relizane et Tiaret, où la vie agricole est extrêmement intense.

De cette ligne se détache une transversale parallèle à

la mer qui, par Mascara, va finir à Sidi bel Abbès et coupe

à Tizi la ligne d'Oran à Colomb Béchar et à

Kenadza. A 770 kilomètres de la côte, Kenadza est le siège

d'une houillère exploitée par le réseau.

Ce réseau n'avait, en 1900, que 707 kilomètres de lignes

: son histoire est liée à celle du développement

même de l'Algérie.

C'est le rachat, en 1900, des lignes de la Compagnie franco-algérienne

dans le département d'Oran qui a donné naissance au réseau

algérien d'Etat, dont la gestion fut confiée à la

direction des Chemins de fer métropolitains de l'Etat.

Ces

lignes à voie étroite (1,055 m) avaient une longueur

de 707 kilomètres répartis entre la ligne d'Oran à

Aïn Sefra avec embranchement de Tizi à Mascara - à

la fois ligne d'exploitation des nappes d'alfa et ligne stratégique

- et la ligne de Mostaganem à Tiaret, ligne agricole destinée

à apporter à la mer les produits du Sersou.

Par la suite, la voie d'Oran à Aïn Sefra fut prolongée,

toujours pour des raisons stratégiques et aussi en prévision

de la création de centres agricoles, jusqu'à Beni Ounif

de Figuig, Colomb Béchar et Kenadza (771 kilomètres) ; elle

était raccordée à la voie de Mostaganem à

Tiaret poussée elle-même jusqu'à Trumelet. Enfin,

la construction de la transversale de Sidi bel Abbès à Tiaret

portait la longueur totale de ce réseau oranais aux 1 322 kilomètres

exploités actuellement.

En 1908, le réseau de l'Est-Algérien était racheté

à son tour : ses 898 kilomètres étaient constitués

par les lignes d'Alger à Constantine, avec embranchement à

Beni Mansour sur Bougie, à El Guerra sur Biskra (voie normale)

et à Ouled Rhamoun sur Aïn Beïda (voie métrique).

En 1921, la ligne de Philippeville à Constantine, en 1922, la ligne

de Biskra à Touggourt y étaient incorporées. Des

lignes nouvelles venaient s'y ajouter, ligne d'Aïn Beïda à

Khenchela, d'Aïn Beïda à Tebessa, de Bouïra à

Aumale. Enfin le rachat du, réseau vapeur de la Compagnie des C.

F. R. A. complétait ce réseau qui a aujourd'hui une longueur

de 1 612 kilomètres.

Le 27 septembre 1912, un décret avait institué une administration

autonome qui, placée sous l'autorité du gouverneur général

et sous le contrôle financier des Assemblées algériennes,

prenait le nom de Chemins de fer algériens de l'Etat.

En 1915, les Chemins de fer algériens de l'Etat recevaient en charge

les 432 kilomètres de lignes algériennes rachetées

par la colonie à la Compagnie du Bône-Guelma et prolongements,

lesquelles, par suite de l'incorporation des lignes précédemment

exploitées par les Compagnies Bône-Mokta-Saint-Charles et

Bône-La Calle, forment, à l'heure actuelle, un réseau

de 629 kilomètres.

Le réseau des Chemins de fer algériens de l'Etat est, dans

son ensemble, un réseau agricole.

Si l'on prend les différentes catégories de trafic pendant

l'année 1928, on s'aperçoit que les produits de l'agriculture

ont représenté plus de 50 % du trafic du réseau oranais

et plus du tiers de celui du réseau de l'Est-Algérien.

Par contre, le réseau Bône-Guelma est avant tout un réseau

minier. Les minerais de fer de l'Ouenza et les phosphates du Kouif contribuent

pour plus des trois quarts au trafic général du réseau.

Les transports en petite vitesse sur l'ensemble des réseaux ont

augmenté dans des proportions considérables. Le nombre des

tonnes transportées, qui atteignait 2 000 000 de tonnes en 1916

après la reprise du réseau Bône-Guelma, s'est élevé

à 4 200 000 tonnes en 1928. Le tonnage kilométrique est

passé, pendant la même période, de 280 000 000 de

tonnes à 630 000 000 environ.

Le trafic voyageurs a progressé dans des proportions considérables.

Le nombre des voyageurs transportés est passé, en effet,

de 2 560. 000 en 1913 à 5 760.000 en 1928.

Pour se rendre compte des efforts faits par les C. F. A. E. pour mettre

leur exploitation à la hauteur des besoins du commerce et de l'industrie,

il est utile tout d'abord de connaître les difficultés particulières

auxquelles ils se sont heurtés. On peut dire que le réseau,

dans son ensemble, est un réseau de montagne. Les rampes maxima

de 25 m/m y sont extrêmement fréquentes. Sur la voie normale

on trouve souvent des courbes d'un rayon de 200. Grâce à

un apport de matériel nouveau, une très sérieuse

modification a pu être apportée dans le service d'Oran à

Colomb Béchar. Ce service, qui ne comprenait autrefois qu'un train

hebdomadaire, est assuré maintenant par un train trihebdomadaire

composé uniquement de voitures à boggies, d'une voiture-lits

et d'un wagon-restaurant. Sur le réseau de l'Est-Algérien,

l'ancien train de nuit tri-hebdomadaire d'Alger à Constantine a

été remplacé par un train de nuit quotidien qui effectue

le parcours en douze heures au lieu de seize précédemment,

comme du reste les trains de jour, malgré les difficultés

du parcours.

Ces trains sont formés de voitures à boggies avec frein

continu, intercirculation, chauffage par la vapeur et éclairage

électrique. Le train de jour comprend, en outre, un wagon-restaurant

et le train de nuit un wagon-lits. Depuis l'incorporation de la ligne

de Philippeville à Constantine, les trains ont leur point de départ

et d'arrivée à Philippeville.

Enfin, depuis 1922, Biskra et Touggourt sont reliés par un train

quotidien, tandis qu'autrefois le service n'était assuré

que tous les deux jours entre ces gares.

Les trains de voyageurs assurant le service de Constantine à Bône

et Tunis - un train de jour et un train de nuit - sont assurés

maintenant par des voitures à boggies munies de l'éclairage

électrique, du chauffage à la vapeur et du frein continu.

Ces trains comportent, comme sur l'Est-Algérien, des wagons-lits

et des wagons-restaurants.

On a dit de l'Algérie qu'elle était le premier studio cinématographique

du monde. On a pu dire aussi du réseau des Chemins de fer algériens

de l'Etat qu'il était le réseau touristique par excellence.

Il dessert en effet, par ses voies ferrées. et leurs correspondances

automobiles, les sites à la fois les plus divers et les plus beaux

de l'Algérie.

Illustration" du 24 mai 1930

Transmis par Raphaël PASTOR