Les Milices africaines

aïeules de nos unités territoriales

Gaston Palisser

Première partie

Ce même mois de juillet 1830 qui avait vu Alger

tomber au pouvoir des Français, vit aussi débuter le temps

des incertitudes quant à l'avenir de la nouvelle conquête.

Dès après la prise de la capitale barbaresque, le gouvernement

de Charles X envisagea la remise d'Alger au sultan de la Porte, en échange

d'un accroissement des concessions françaises de Bône et

l'occupation de cette ville. Mais les initiatives du maréchal de

Bourmont, en contradiction flagrante avec la politique du président

du Conseil, Polignac, firent échouer la négociation en cours:

ses troupes venaient de s'emparer d'Oran et de Bône, tandis qu'il

faisait expulser les Turcs d'Alger afin d'empêcher la restitution

de sa conquête

Mais la révolution qui éclata à Paris trois semaines

plus tard, allait interrompre toutes ces manoeuvres

et Bourmont, qui cumulait les fonctions de ministre de la Guerre dans

le même cabinet Polignac, et celles de commandant en chef d'Alger,

préféra alors passer en Espagne.

Le gouvernement issu de ces événements, qui considérait

l'état-major de l'armée d'Afrique comme peu sûr, fut

un temps favorable au rembarquement des troupes, mais il recula par crainte

des réactions de l'opinion publique. Commença alors ce que

l'on pourrait appeler la longue suite des irrésolutions françaises.

La monarchie orléaniste ne savait, elle non plus, que faire de

cette conquête héritée des Bourbons. Longtemps elle

hésita entre la volonté de la conserver et la crainte de

mécontenter les chancelleries européennes, surtout le cabinet

de Saint-James auquel Louis- Philippe devait de la reconnaissance. Car,

bien qu'occulte, l'actif soutien anglais au mouvement insurrectionnel

qui avait chassé les Bourbons et permit l'accession du prince d'Orléans

au trône, n'en avait pas moins été des plus réels

et des plus efficaces.

Ce ne sera qu'en 1834 seulement qu'une ordonnance royale, en instituant

un gouvernement général à Alger, osera pour la première

fois, faire usage des termes : " Possessions françaises

en Afrique du Nord "!

Au maréchal de Bourmont avait succédé, à la

tête de l'armée d'Afrique, le général Clauzel,

dont la mission propre était de rétablir la discipline parmi

ces troupes désorientées par les derniers événements

et d'en rapatrier le plus grand nombre possible. Pour le reste, il devait

juger de la situation sur place. Mais le nouveau commandant en chef, homme

énergique et intelligent, arrivait à Alger avec des idées

personnelles très différentes. En effet, non seulement il

était décidé à conserver la conquête

française, mais encore à l'étendre, de manière

plus ou moins directe, jusqu'aux dernières limites de ce qu'il

appelait le royaume d'Alger. De plus, une de ses idées fortes était

que la colonisation agricole serait la seule vraie colonisation. Car il

devinait les avantages et les ressources que la France pourrait retirer

de cette si proche colonie.

Donc, Clauzel méditait de vastes desseins afin d'étendre

la souveraineté française sur tout le territoire de l'ex-

Régence turque. Aussi, très vite, la politique habile et

ambitieuse qu'il rêvait de poursuivre, ainsi que les premières

dispositions qu'il adopta à l'égard des indigènes,

l'opposèrent-elles à Paris où, déjà,

on commençait à dire, comme plus tard pour la Tunisie, le

Maroc et l'Indochine : " Pas un sou et pas un homme! ". Mais

les événements de Belgique allaient venir mettre à

mal les ambitieux projets de Clauzel. En effet, la révolution de

Septembre, à Bruxelles, menaçait d'entraîner toute

l'Europe dans une conflagration générale. Aussi, pour faire

face aux orages qui se levaient à l'horizon, le gouvernement français

décida-t-il le rappel de l'armée d'Afrique. En conséquence,

le général en chef reçut l'ordre de retirer ses troupes

de Médéa, de renvoyer le plus gros de ses effectifs en France

et de ne conserver que quatre régiments destinés à

occuper Alger et ses environs proches. Et bientôt, le plus gros

de l'armée embarqué " pour France ", les troupes

restantes, à l'exception d'une petite garnison maintenue à

Mers el- Kébir près d'Oran, se trouvaient concentrées

autour de l'ancienne capitale de la Régence, dans des limites presque

aussi étroites que lorsque Clauzel y était arrivé.

Cette réduction des deux tiers de ses moyens d'action militaires

mettait l'ex- général d'Empire hors d'état de faire

des conquêtes. De même que la révolution de Juillet

à Paris avait été fatale à Bourmont, celle

de Septembre à Bruxelles portait un mauvais coup aux projets de

son successeur!

Mais celui-ci, qui ne s'avouait pas battu, tenta aussitôt de suppléer

à l'amenuisement des effectifs de troupes régulières,

par l'institution de forces locales indigènes susceptibles de combler

partiellement ces vides, comme de l'éclairer dans ce pays encore

insuffisamment connu. Il ne faisait là que reprendre les projets

déjà conçus par son prédécesseur, le

maréchal de Bourmont, desseins que le temps et les événements

n'avaient pas permis à ce dernier de mener à terme. Cependant,

l'organisation de ces corps supplétifs indigènes, se révélant

longue et difficile, Clauzel imagina la mise sur pied, outre les zouaves,

les spahis et les chasseurs à cheval, d'une sorte de garde nationale

réunissant tous les Algérois valides: Français, étrangers,

israélites et musulmans !

La Garde urbaine d'Alger

Considérant que la conservation de l'ordre et de

la tranquillité publics devait être confiée, de préférence

à ceux qui avaient le plus d'intérêt à les

maintenir, que la fusion des diverses populations d'Alger ne pouvait qu'être

accélérée par leur réunion dans un même

corps et leur emploi dans un même service, le général

Clauzel, par un arrêté du 24 décembre 1830, institua

une Garde urbaine.

Pourquoi ce nom de Garde urbaine, alors que le futur corps avait eu pour

modèle la Garde nationale de France? Tout simplement parce que

la population d'Alger, qui s'élevait alors à 3000 âmes

environ, ne comprenait pas un nombre suffisant de " vrais "

Français pour que cette Garde méritât le qualificatif

de " nationale "; ensuite, parce que si le but initial et principal

de la Garde métropolitaine était la défense de la

Charte constitutionnelle de 1830, le rôle du nouveau corps algérois

consistait à assurer la sécurité des habitants dans

l'intérieur de la ville, tandis que l'armée était

occupée au-dehors, à conquérir et à pacifier

le pays. Aux colonnes mobiles formées par l'armée régulière,

il fallait des remplaçants dans la ville, des soutiens à

l'arrière.

L'arrêté du 24 décembre 1830 prévoyait qu'un

registre serait ouvert à l'état-major de la place pour l'inscription

des personnes réunissant certaines conditions leur permettant de

faire partie de la milice urbaine. Car on savait vivre en ce temps-là!

Non seulement on vous priait poliment de faire partie de la Garde urbaine,

mais encore on vous invitait à y élire vos supérieurs

jusqu'au grade de commandant de compagnie exclusivement! Il faut dire

que l'arrêté était signé par un général

comte!

Les Français et les indigènes âgés de 20 à

60 ans, domiciliés à Alger ou y ayant des intérêts

commerciaux ou immobiliers, pouvaient faire partie de cette Garde, les

Européens non français, à la condition qu'ils fussent

propriétaires ou commerçants - car il fallait présenter

ses lettres de noblesse civique pour être admis! - furent autorisés

à faire acte de candidature et agréés après

avis du " conseil de discipline ".

Comme évoqué plus haut, l'article 5 de l'arrêté

prévoyait que les commandants de compagnie seraient élus

parmi les Français, les autres officiers et les sous-officiers

pris indistinctement parmi les diverses nationalités ou ethnies.

Dans la formation de cette Garde urbaine, on voit apparaître un

principe intégrationniste pourtant fort peu en vogue à l'époque

encore: Clauzel avait déjà le souci de l'amalgame, puisqu'il

prévoyait qu'Européens et indigènes seraient répartis

de manière qu'aucune compagnie ne soit composée entièrement

de personnes de même nationalité.

Le commandant en chef avait aussi eu raison de faire appel à tous

ceux qui avaient le plus d'intérêt à maintenir l'ordre

et la tranquillité publics, qu'ils fussent ou non français:

dans la nécessité de défendre leurs biens, tous le

deviendraient bientôt, et à part entière. Ceci se

passait à Noël 1830, cent soixante-douze jours seulement après

la prise d'Alger, mais déjà on trouvait des restaurateurs

dans la rue

Bab-el-Oued, un Hôtel de Malte dans la rue

de la Marine; dans la rue des Consuls, un Hôtel des Ambassadeurs,

et çà et là, on pouvait lire, sur des calicots flottants,

les enseignes de débits de vin, de boutiques de charcutier ou de

dépôt des conserves d'Appert, etc. La plupart de ces propriétaires

de commerce n'étaient pas français. Nombre d'entre eux étaient

espagnols (mahonnais surtout), maltais ou italiens (napolitains ou siciliens),

et pourtant, tous ces Méditerranéens devaient un jour faire

d'excellents Français !

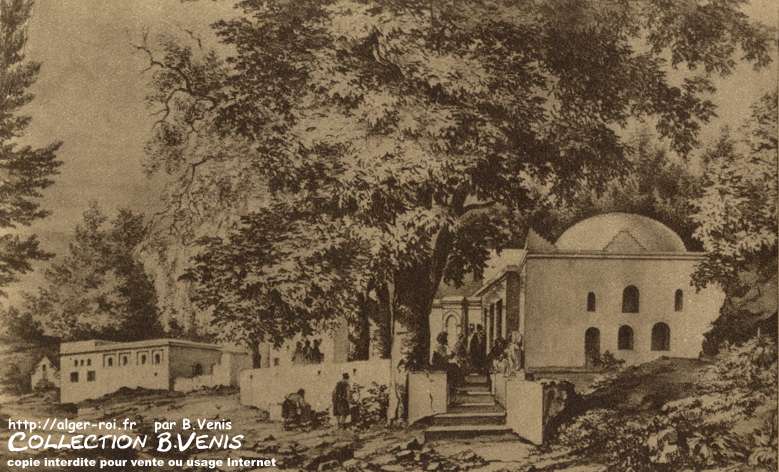

Rue des Consuls |

Les membres de la Garde urbaine, décidait l'article

8 de l'arrêté du 24 décembre 1830, pourront seuls

porter des armes de guerre. Mais ces armes ne resteront pas au domicile

des gardes urbains, elles seront déposées dans une caserne.

On avait encore en mémoire le souvenir de l'usage qu'en avaient

fait les gardes nationaux parisiens de Lafayette, ce qui avait suffi à

convaincre de la nécessité de cette précaution!

Cependant la mesure prise par le général Clauzel reçut

à peine un commencement d'exécution. Un essai de scrutin

pour l'élection des officiers la fit capoter rapidement: le juge

du tribunal correctionnel récemment créé, un ancien

douanier, était à la tête de l'entreprise et ce magistrat

prétendait se faire nommer commandant de la Garde urbaine. Mais

quelques opposants faussèrent l'opération: s'étant

rendus à l'Hôtel des Ambassadeurs où se déroulait

le scrutin, ils mirent chacun une si grande quantité de bulletins

dans l'urne destinée à recevoir les votes qui leur était

présentée, qu'au dépouillement le nombre de votes

se trouva être cinq fois plus considérable que celui des

votants. Il fallait quarante voix au juge pour être élu commandant,

il en eut deux cents! Cet incident porta un coup d'arrêt momentané

au projet du

général Clauzel qui, accaparé par d'autres problèmes

pressants et dont le remplacement venait d'être décidé

à Paris (mi-février 1831), ne put le remettre sur pied et,

pour un certain temps, ce dessein demeura en sommeil.

La Garde nationale de 1832

Le 23 décembre 1831, son successeur,

le général Berthezène, fut, à son tour, officiellement

avisé qu'il allait être remplacé par le lieutenant

général Savary, duc de Rovigo. Et, le 25, il résignait

entre les mains de celui-ci, qui n'avait pas tardé à suivre

la dépêche ministérielle, le commandement en chef.

Le projet de Garde urbaine imaginé par Clauzel revit le jour le

21 septembre 1832, mais cette fois sous le nom de Garde nationale. "

Car, ce mois-là, nous dit l'intendant civil Genty de Bussy,

le duc de Rovigo eut à combattre une des coalitions des plus importantes

qui se soient formées contre nos armées: il avait 5 000

malades, il était obligé de défendre ses cantonnements,

de protéger les colons, de couvrir la campagne. Il fit alors appel

au patriotisme des habitants d'Alger et, en moins de trois jours, une

Garde nationale fut créée, armée et mise sur pied.

Pendant un mois, elle garda la place, permit au général

en chef de manoeuvrer avec ses troupes au- dehors et rendit d'importants

services. L'effet moral d'une improvisation qui nous donnait si vite deux

bataillons de plus fut, pour les indigènes, la mesure de la rapidité

avec laquelle nous savions trouver, dans nos populations, de nouveaux

moyens de défense. La scène se passa sous leurs yeux et

leur étonnement fut grand à voir, en quelques jours, des

citoyens transformés en soldats ! ". Certes, M. de Bussy

vantait quelque peu les résultats de l'entreprise dont il était

le père spirituel, étant à l'origine de son règlement

intérieur, mais cette création ne fut cependant pas tout

à fait inutile. Comme l'écrivait Camille Rousset, "

Alger, avec ses hautes murailles, n'avait rien à craindre des attaques

du dehors et, dans l'intérieur, la haine sourde des Maures était

impuissante; mais le Fluas était à peu près sans

défense... ". Effectivement, en ce domaine, la Garde nationale

prouva son utilité en libérant les militaires de la sécurité

intra muros, permettant leur emploi à l'extérieur de la

ville, sur les quatre camps permanents élevés à DelyIbrahim,

Tixeraïne, Birkhadem et Kouba. Ces camps, mis en communication par

une route de ceinture couverte par une ligne de blockhaus, entouraient

ainsi Alger d'un glacis imperméable.

Le nom de " nationale " avait été cette fois retenu

par la nouvelle garde car, seuls les Français y étaient

admis. Ce qui était une erreur, car les Français étaient

alors toujours la minorité parmi les habitants de la ville qui

comptait un grand nombre d'étrangers. C'était ainsi priver

la défense commune des services d'hommes accoutumés à

une vie de risques et de hasards, comme leurs collègues français

d'ailleurs, et réduire notablement les effectifs. De plus, l'idée

du général Clauzel de faire concourir les indigènes

à ce service, était heureuse et n'aurait pas dû être

abandonnée.

Néanmoins, quelque temps après, le principe de la garde

nationale fut étendu tel quel à Oran et à Bône.

Après la mort et le remplacement du duc de Rovigo par le général

Voirol, le 26 avril 1833, la Garde nationale poursuivit son petit bonhomme

de chemin, jusqu'au jour où le commandant intérimaire dut

lui-même céder la place au lieutenant général

Drouet d'Erlon, nommé gouverneur général des Possessions

françaises dans le nord de l'Afrique, par ordonnance royale du

22 juillet 1834.

Trois ans après l'institution de la Garde nationale, le nouveau

gouverneur général, trouvant que les enrôlements étaient

encore insignifiants prit, le 21 juillet 1835, un arrêté

ordonnant à tous les habitants d'Alger, âgés de 18

à 50 ans, de se faire inscrire à la mairie pour le service

de cette garde, sans distinction d'Européens et d'indigènes

et ce, dans un délai de dix jours, sous peine d'emprisonnement.

" Ce fut le dernier acte de l'administration de M. le comte d'Erlon,

nous dit Pellissier de Raynaud. Cette mesure, qui avait besoin d'être

préparée et étudiée, passa au Conseil sur

la proposition de M. Lepasquier, sans qu'on en eût discuté

la portée. Elle fit naître un peu d'agitation en ville, et

lorsqu'on parla au comte d'Erlon de l'effet qu'elle avait produit, il

parut surpris de l'extension de cet arrêté qu'il avait cependant

signé, mais qu'il ne croyait pas applicable aux indigènes.

Telle est, malheureusement, la légèreté avec laquelle

les hommes haut placés traitent souvent les affaires les plus importantes

! ".

D'abord mal exécuté, inexécutable ensuite pour plusieurs

raisons, cet arrêté fut abrogé le 28 octobre 1836,

par le maréchal Clauzel, de retour à la tête de la

colonie depuis le 10 août 1835.

Les Milices africaines de 1836

Reprenant les idées qu'il avait tenté de

mettre à exécution en 1830, le nouveau gouverneur général

se rendit compte qu'il était injuste et aussi anormal que les citoyens

français et les étrangers, jouissant des mêmes droits

et des mêmes privilèges, n'eussent pas les mêmes obligations

et que les premiers seulement eussent à repousser les dangers qui

menaçaient les seconds dans les mêmes proportions. Pour remédier

à cette situation anormale, il fallait substituer un mot à

un autre. La Garde nationale ne pouvait comprendre que des nationaux réunis

pour la garde des biens communs, tandis que la Milice africaine faisait

de tous les Africains, des soldats intéressés à leur

tâche. Le 28 octobre 1836, un nouvel arrêté fixait

l'organisation de la Milice africaine, calquée sur la Garde nationale

de France, mais adaptée aux exigences du pays. Pouvaient en faire

parti, les Français et les étrangers, âgés

de 18 à 60 ans, et les indigènes étant admis par

décision spéciale. Les mauvaises langues de l'époque

affirmaient que si l'on tenait, en haut lieu, à la limite extrême

de 60 ans, c'était pour permettre de caser enfin les vieux officiers

qui avaient déjà encombré l'armée expéditionnaire

de 1830.

Certes, on pouvait dire que c'était là le 4e arrêté

publié par l'administration en six ans, chacun abrogeant le précédent

et reprenant à peu près les mêmes formules en changeant

le titre. Cependant, ce nombre même d'arrêtés pris

successivement était la preuve, d'une part de la nécessité

de la milice et, d'autre part, que les formules précédemment

adoptées n'étaient pas au point. Et cet arrêté

en apportait la preuve formelle.

Estimant que l'organisation actuelle ne permettait pas d'assurer le service,

rendu plus nécessaire par l'expédition contre Constantine

alors en préparation, et le nombre de gardes nationaux "

récalcitrants " augmentant, le maréchal décida

de former, avec plus de force, un corps appelé à rendre

dans tous les temps d'utiles concours.

La Milice devait maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou

rétablir l'ordre et seconder l'armée dans la défense

du territoire ou de la propriété. Elle était placée

sous l'autorité de civils, lesquels se trouvaient sous celle du

gouverneur général, donc d'un militaire. Le service était

obligatoire pour les étrangers comme pour les Français;

les hommes de 18 à 49 ans effectuant le service ordinaire, ceux

de 50 à 60 ans étant placés dans la réserve.

Étaient exemptés les consuls étrangers, les ecclésiastiques,

les magistrats, les militaires en activité, les gardes champêtres

et les douaniers, ainsi que les condamnés, les vagabonds ou les

gens sans aveu. Cependant, comme un certain esprit de résistance

et de dénigrement commençait à régner parmi

la population européenne d'Alger, un additif à l'arrêté

interdit formellement à la Milice africaine, de " prendre

des délibérations sur les affaires de la colonie, d'une

province ou d'une commune, ce qui constituerait alors une atteinte à

la liberté publique et deviendrait un délit ".

Sans doute, les tireurs au flanc, les chahuteurs et les insubordonnés,

ainsi que ceux qui " refusaient de se procurer l'uniforme "

étaient-ils prévus nombreux, car nous voyons déjà

figurer à l'arrêté du 24 décembre 1830, pas

moins de 30 articles relatifs à la discipline et aux peines imposées,

soit le quart du même arrêté qui en comprenait 119

! Les coupables pouvaient être déférés devant

le conseil de discipline (conseil supérieur pour les officiers

supérieurs et d'état- major) et, dans certains cas, devant

le tribunal correctionnel. D'une façon générale,

l'article 11 disposait que " le service sera soumis à la

surveillance du commandant et des officiers de la place d'Alger ".

La " patte " du sévère duc de Rovigo se devine

dans l'arrêté du 21 septembre 1832 qui prévoyait un

règlement pourvoyant à la discipline intérieure et

à " la pénalité applicable aux gardes nationaux

".

Depuis le début, gardes urbains, nationaux ou miliciens n'étaient

pas rétribués, car on estimait en effet que c'était

un devoir inhérent au titre de citoyen que de constituer les gardes

nécessaires à la protection des biens et des institutions.

Néanmoins, partout en Algérie, ces gardes accomplirent leur

devoir. Car, comme l'écrivait M. Genty de Bussy "... nées

au milieu du danger, elles s'y retrouvaient sans crainte si l'occasion

venait à s'en représenter ". Il ne faut pas oublier

que ces formations comprenaient dans leurs rangs des hommes énergiques

tels que Pirette, Saint-Guilheim, Fredouille, Duchaussoy, etc..., et qu'un

peloton de la milice à cheval eut l'honneur de charger à

Bou Roumi le 12 octobre 1836, aux côtés des Chasseurs d'Afrique.

Puis, comme à cette époque, même une semi-militarisation

de l'homme ne pouvait se concevoir sans le concours de sa plus noble conquête,

le cheval, la demi- compagnie de cavaliers, créée en 1832

par Savary, fut dissoute le 14 novembre 1836 pour prendre, 18 jours plus

tard, le nom d'escadron. Mais Alger, où la population prisait fort

les cavaliers dans les revues et les manifestations spectaculaires, conserva

longtemps ce privilège. Des pelotons furent créés:

à Blida le ler juillet 1845, à Miliana le 7 septembre 1846,

à Bône le 4 novembre 1847, à Philippeville le 9 mars

1849 et à Sétif le 6 août 1851.

Quant aux pompiers, non seulement ils n'étaient pas exemptés

de garde, mais c'est parmi la Garde nationale que furent recrutés

les premiers hommes du feu d'Algérie. L'arrêté du

8 octobre 1832 prévoyait la création, en Alger, dans ladite

Garde, d'une demi-compagnie de sapeurs-pompiers de 60 hommes. Une deuxième

compagnie sera créée le 20 décembre 1844 et les deux

seront réunies en un même corps le 17 juin 1848, tandis que

d'autres formations voyaient le jour: à Bône le 14 mars 1842,

à Ténès le 4 janvier 1845, à Constantine le

7 mars 1845, à Dellys le 20 janvier 1846, à Guelma le 30

mai de la même année, ainsi qu'à Médéa

le 7 juillet, à Sétif le 30 septembre, à Alger-Mustapha

le 14 septembre 1847, de même qu'à Mostaganem le 16 novembre,

à El Arrouch le 13 juin 1848, puis à Orléansville

le 26 juin, à la Chiffa le 25 août et à Mouzaïaville

le 30 mai 1849, et enfin à Biskra le 12 janvier 1854.

L'arrêté gubernatorial du 31 décembre 1836 ajouta

en Algérie, 25 pompiers dont 5 à Alger, 3 à Bône,

Philippeville et Oran, 2 à Blida,

Constantine, 1 à Dely-Ibrahim,

Boukarik, Douéra,

Koléa, La Calle et Mostaganem. Mais l'arrêté

du 24 mars 1844 multipliera les miliciens-pompiers sur tout le territoire

en organisant, dans tous les principaux centres administrés civilement,

des compagnies ou sections de compagnies. Mesure complétée

par une dotation des diverses localités de pompes à incendie

et du matériel nécessaire.

Cette organisation des secours contre l'incendie permit alors de rayonner

aisément, des centres principaux, dans les territoires environnants

et de desservir ainsi tous les villages où le chiffre de la population

ne permettait pas la formation d'un effectif spécial. Comme à

Alger, les pompiers d'Oran furent recrutés au sein de la Garde

nationale créée le 8 octobre 1832. Ils portaient alors le

nom original " d'artilleurs-pompiers ".

Le 25 décembre 1839, fut créée une compagnie d'artillerie

à Alger, une autre à Oran le 20 janvier 1842, augmentée

le 24 mai 1848, d'une seconde batterie. Blida sera doté le 20 mai

1848, d'une demi-batterie, tandis que Djemaâ Gazaouet (Nemours)

recevra une section d'artillerie le 17 juin 1848. Cette même année,

la province de Constantine, un peu moins favorisée, n'aura que

deux sections d'artillerie : l'une créée à Philippeville

le 18 juin 1848, et l'autre à Bône le 24 juillet. Sans doute,

faute de pouvoir grouper assez d'artilleurs en Algérie, l'expérience

ne sera pas poussée plus loin.

Outre les miliciens sans spécialité, les

pompiers, les cavaliers et les artilleurs, une compagnie d'éclaireurs

fut organisée à Alger le 2 février 1837 et renforcée

en 1845. La capitale devait aussi se distinguer, le 18 juin 1845, par

la création d'une compagnie de marins, tandis qu'à Constantine

une compagnie de chasseurs voyait le jour (7 mai 1845), une autre à

Guelma (30 mai 1846), ainsi qu'à Bougie

(25 août 1847). Un peu plus tard, apparaîtront d'autres spécialités

telles que francs-chasseurs, francs-tireurs, tirailleurs israélites,

volontaires algériens, etc..., dont l'emploi tactique particulier

de chacune d'elles ne nous est pas connu.

Le 12 février 1837, le général de

Damrémont, héros de la première expédition

contre Constantine et future victime de la seconde, succéda à

Clauzel comme gouverneur de ce qui s'appelait encore les Possessions françaises

dans le nord de l'Afrique. Après une mort glorieuse devant la capitale

de la province de l'Est, c'est son second, le général Valée,

qui fut désigné le 1" décembre 1837 pour le

remplacer. Le 29 octobre 1840, ce dernier, entre-temps promu maréchal,

était à son tour relevé de ses fonctions et remplacé

par le général Bugeaud.

Depuis 1836, l'activité de la milice d'Alger était demeurée

assez réduite, bornée au concours du service de la place

avec la garnison. Plus actives furent les milices rurales autour d'Alger,

dans le Sahel et la Mitidja où ces hommes, moins nombreux que les

citadins, eurent de fréquentes occasions de prouver leur zèle,

soit dans des opérations ponctuelles sur leurs territoires propres,

soit dans des opérations de soutien à l'armée. Le

service de ces milices était bien plus pénible et périlleux

que celui des miliciens d'Alger. S'illustra enfin, dans d'incessants combats

en rase campagne contre les Hadjoutes, le bataillon de la circonscription

qui comprenait l'immense territoire situé entre Koléa, Boufarik,

Blida et Cherchell.

Le colonel Trumelet a raconté les combats sanglants soutenus par

les miliciens de 1H11 Boufarik qui faisaient partie de la légion

d'Alger et rappelé le souvenir des miliciens à Dely-Ibrahim,

à Kouba

et à Mustapha.

Le 7 août 1837, le général Bugeaud, dans un ordre

du jour, ayant déclaré Oran " en état de guerre

", la milice de cette ville fut, par exception, placée sous

l'autorité de l'armée, état de fait qui subsista

jusqu'à la pacification complète. Les 766 hommes de cette

milice oranaise allaient rendre d'appréciables services. Les trente

miliciens de la subdivision de Misserghin notamment, prendront part énergiquement

à la défense de leur ville en 1841.

Mais, en novembre 1839, au moment de la rupture du traité de la

Tafna, une réorganisation de la milice d'Alger s'imposa. L'affaire

de la Chiffa, où 108 hommes avaient été tués

par 1 500 cavaliers Hadjoutes, l'insécurité de la Mitidja

où des établissements agricoles étaient attaqués,

pillés et brûlés, des colons massacrés, venait

d'en démontrer la nécessité. Tandis que la panique

s'installait dans Alger où l'on parlait d'une armée arabe

de 30 000 à 40 000 guerriers qui arrivaient précédés

de 5 000 à 6 000 pionniers pour saper les murs de la ville, que

presque toutes les maisons de campagne de la banlieue étaient démeublées

et évacuées, dont celle du maréchal Valée,

la milice fut promptement remise en service. Sans perdre de temps, ses

1 807 hommes et ses cadres furent équipés, habillés

et soumis à un entraînement intense. Puis, les troupes qui

formaient la garnison devant se porter en avant, une partie des postes

furent remis à cette milice réorganisée qui multipliait

les rondes, les patrouilles, ce qui exigeait un effectif de 211 miliciens

par jour.

Les Hadjoutes ainsi que les hommes de Ben Salem, le khalifa d'Abd el-Kader,

infestaient la Mitidja, multipliant les coups de main et convergeaient

vers le Sahel. À Birkadem, des coureurs étaient signalés

le 27 avril 1840, tandis que deux maisons de campagne brûlaient

et trois personnes étaient enlevées près de la Ferme

modèle. Le lendemain, ils atteignaient Hussein-Dey. Ils allaient

même pousser jusqu'au Café des Platanes, dans le quartier

du Hamma où ils se livrèrent à toutes les déprédations

: pillages, massacres et enlèvements. Le 15 mai vit un épisode

émouvant: ce jour- là, la jeune femme d'un maraîcher

était enlevée par un cavalier de Ben Salem. Celui-ci avait

déjà jeté sa proie en travers de la selle et faisait

prendre le galop à sa monture, lorsque l'époux alerté

par les cris déchirants poussés par sa compagne, épaulait

son fusil et, tirant sur son ravisseur, eut la chance de l'atteindre mortellement.

L'alerte était sérieuse. Elle donna l'occasion aux miliciens

d'Alger de sortir des murs de leur ville pour participer activement à

la défense commune.

On multipliait les postes, les rondes, les patrouilles, on arma même

les condamnés militaires. Le retour de l'armée, qui s'était

portée en avant, mit un terme aux intrusions armées des

partisans d'Abd el-Kader. Et l'on s'aperçut alors que les 30 000

ou 40 000 ennemis annoncés, n'avaient jamais dépassé

les 3 000 ou 4 000 guerriers.

Le café des Platanes sur la route de Constantine (le Hamma) (coll. B.Venis). |

L'impulsion donnée à la Milice à

la fin de 1839 se maintint pendant toute l'année 1840. Chaque fois

que l'armée se formait en colonnes d'expédition, la Milice

faisait le service de la plus grande partie des postes de la ville, et

même de l'extérieur. Le gouverneur général,

le maréchal Valée, par un ordre du jour, la félicita

du zèle qu'elle avait montré en toutes circonstances.

Depuis l'arrêté de 1836, à Alger d'abord, dans les

autres provinces ensuite, la Milice africaine se composait d'une légion,

la 1", commandée par un colonel et constituée de bataillons

urbains et ruraux, divisés eux-mêmes en compagnies et subdivisions

disséminées dans les centres éloignés, selon

leur importance, et commandées par des capitaines ou des lieutenants.

Le recrutement des miliciens s'opérait aussi bien parmi les étrangers

que parmi les Français. Le prestige de l'uniforme jouant, les porteurs

d'épaulettes se multipliaient et l'on citait une localité

où la milice locale comptait 13 capitaines pour 5 sous-lieutenants

et 7 lieutenants.

(À suivre)