|

--------LORSQU'ON

parcourt à cheval, à chameau, ou plus

r rapidement, grâce aux moyens modernes, les immenses étendues

désertiques, couvertes de dunes de sable, qui de Ouargla s'éloignent

vers le sud à l'infini, on a peine à s'imaginer que des

villes prospères, entourées de leurs vertes palmeraies,

peuplaient autrefois cette vallée de l'oued Mya où l'on

ne récolte plus de nos jours que quelques brindilles épineuses

dont les nomades se servent pour allumer leurs feux. Et les caravanes

qui de Ouargla se dirigent depuis toujours dans la direction du Sud, en

passant entre les dunes qui recouvrent aujourd'hui les ruines de Sédrata,

ignorent que sous le sable qu'elles foulent de leurs pas lents se cachent

les restes des somptueux palais de l'antique capitale ibadite (1) .

--------Sédrata,

ce nom plein de mystère, n'avait jusqu'ici qu'une valeur de souvenir.

La ville, qu'après leur fuite de Tiaret, vers 909 de notre ère,

avaient construite et embellie les ibadites (2), a été,

après sa destruction, recouverte par les sables. Mais elle est

demeurée le lieu de pèlerinage sur lequel chaque année,

à la fin d'avril, et de pères en fils, leurs descendants

Mozabites, fidèles à sa mémoire, se réunissent

pour prier ensemble sur l'emplacement de leur mosquée primitive

et du tombeau de leurs ancêtres.

--------Aujourd'hui,

ce souvenir est devenu une réalité. Les deux campagnes de

fouilles que nous avons effectuées pendant quatre années

consécutives, sur le site de cette ville, jettent une lumière

nouvelle sur le passé du Sahara algérien et sur une civilisation

encore fort mal connue.

--------La

place nous manque ici pour retracer l'histoire assez obscure de Sédrata.

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, cherché

à dégager du domaine de la légende quelques traits

principaux de cette histoire et renverrons le lecteur à ces premiers

essais (3) , nous limitant à présenter un petit nombre de

nos découvertes et à esquisser brièvement le récit

de nos travaux.

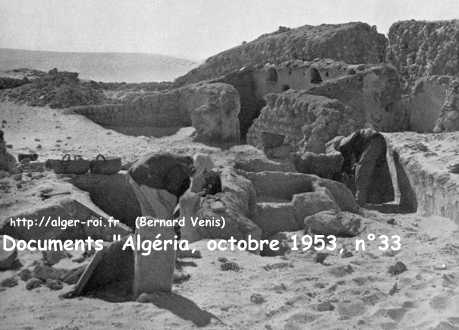

Piliers dans une demeure privée.

Piliers dans une demeure privée. |

-------Disons seulement

que, selon les textes anciens, la ville aurait été construite

au début du X' siècle de notre ère par les ibadites,

après leur fuite de Tahert, la capitale rostémide, l'actuelle

Tiaret, dans la province d'Oran.

--------Contrairement

aux récits imagés qui racontent comment les ibadites fondèrent

Sédrata sur un site entièrement désertique, nous

pensons qu'il devait exister

déjà sur ce point, situé à quatorze kilomètres

au sud de Ouargla, un établissement berbère antérieur,

peut-être d'origine fort ancienne.

--------Quant

à la destruction de Sédrata, qui était devenue, à

en juger par son étendue (les ruines s'allongent sur plus de deux

kilomètres) et la richesse de ses palais, une cité florissante

et un centre important, nous la plaçons, pour des raisons qu'il

n'est pas possible d'exposer ici et jusqu'à preuve du contraire,

dans la seconde moitié du XIII siècle, et non du XIè,

comme on l'avait supposé jusqu'ici.

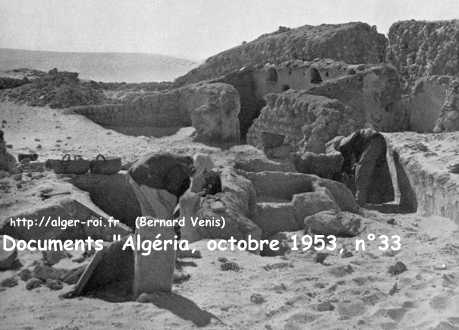

Fouilles de 1952. Vue d'ensemble

de l'enceinte.

Fouilles de 1952. Vue d'ensemble

de l'enceinte. |

--------Les faits

qui ont entraîné sa chute et l'exode vers le Mzab de ses

habitants sont encore obscurs. Il est probable que cet exode a été

plus graduel qu'on ne l'a dit, mais il semble bien que la ville ait été

victime d'une destruction systématique de la part de tribus rivales

qui n'avaient point embrassé le schisme. L'état dans lequel

on retrouve ce qui reste des beaux décors qui ornaient l'intérieur

du palais semble confirmer ce que les récits anciens nous révèlent

de ces pillages.

--------Nous

avons raconté déjà comment, devant une vitrine du

musée Stéphane-Gsell, à Alger, qui présente

de charmants fragments de plâtre sculpté recueillis à

Sédrata, le désir nous était venu de pousser plus

loin ces premières recherches et avons rendu hommage à tous

les appuis qui, en Algérie, ont permis la réalisation de

ce projet.

--------Les

crédits nécessaires à notre entreprise nous ont été

libéralement accordés par MM. Berton et Rois, Directeur

et Sous-directeur de l'Intérieur et des Beaux-arts au Gouvernement

général. M. Leschi, Directeur des Antiquités, et

M. Georges Marçais, Directeur du musée

Stéphane-Gsell, nous ont soutenue de leur bienveillant

intérêt. C'est grâce au concours de l'Aviation Militaire

d'Algérie que nous avons pu, en mars 1950, effectuer sur place

notre première mission de reconnaissance au cours de laquelle de

belles photographies aériennes des ruines ont été

prises. Nous devons, à l'aide et à la compréhension

de M. Gautier, Chef du Bureau des Études Scientifiques, aux Services

de l'Hydraulique et de la Colonisation, à Alger, d'avoir pu, en

février 1951 et pendant près d'un mois, faire une prospection

hydrologique du site de Sédrata qui nous a familiarisée

avec le terrain avant la mise en marche des travaux.

--------Au

cours de nos deux campagnes de fouilles, en 1951 et 1952, nous avons bénéficié

de l'aide constante du Colonel Thiriet, commandant du Territoire des Oasis,

à Ouargla, et de l'inlassable obligeance de la Compagnie Portée

des Oasis, chargée de l'entretien de notre véhicule, un

Dodge mis à notre disposition par M. M. H. Christofle, Architecte

en Chef des Monuments Historiques à Alger.

--------Enfin,

sur la généreuse initiative de M. Pierre Averseng, Président

de l'Aéro-Club de Blida, nous avons vu arriver à Ouargla,

avant le début de notre seconde campagne, en novembre 1951, un

avion spécialement équipé pour la prise de photographies

verticales, avec un excellent photographe à bord. Cette couverture

photographique verticale de la zone archéologique est venue combler

un de nos plus chers désirs et va nous permettre d'établir

enfin le plan de l'antique cité ibadite.

--------Les

résultats de nos fouilles ont dépassé toute attente.

Ils apportent, non seulement à l'histoire de l'art musulman, mais

à l'histoire générale de l'art, des éléments

entièrement nouveaux dont l'importance ne saurait être contestée

et s'imposera toujours davantage à mesure que ces recherches se

poursuivront. Nous sommes convaincue que Sédrata réserve

encore de grandes surprises. Seules deux riches demeures, à la

périphérie de la ville, ont été fouillées

jusqu'ici systématiquement et déjà une soixantaine

de caisses contenant les restes d'une splendide décoration en plâtre

sculpté ont été rapportées par nous à

Alger. On peut s'attendre donc à trouver d'autres maisons remplies

de richesses artistiques qui viendront compléter les premières.

--------Il

est difficile de mesurer, pour qui ne les a pas vécues, la somme

énorme de difficultés que comportent des fouilles en pareil

terrain, sur ce sol mouvant semé de hautes dunes (celles qui recouvrent

Sedrata s'élèvent jusqu'à 15 m de hauteur.) , loin

de tout centre humain, dans un pays toujours balayé par de violents

vents de sable qui anéantissent en quelques heures des journées

de travail. Creuser dans ce sable sec et fin, c'est un peu comme creuser

dans la mer, et il faut une foi inébranlable dans la valeur du

but poursuivi pour ne pas abandonner la lutte.

PREMIÈRE

CAMPAGNE DE FOUILLES - FÉVRIER 1951

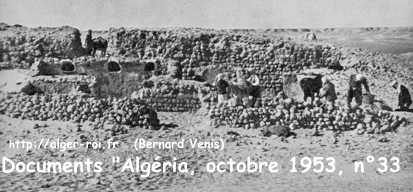

--------CETTE entreprise,

nous l'avons conduite d'abord entièrement seule au printemps 1951,

n'ayant aucune aide européenne à nos côtés,

aucun moyen technique moderne à notre disposition et dans des conditions

défavorables à cause de la saison trop avancée. Nous

n'avions pour toute main-d'œuvre qu'une vingtaine d'ouvriers arabes

inexpérimentés dotés d'une dizaine d'ânes.

Chaque jour un camion militaire nous transportait, à l'aube, de

Ouargla à notre chantier, chaque soir, il nous ramenait à

Ouargla où il fallait s'approvisionner en eau pour nos hommes et

nos ânes, la région désertique où se trouve

Sédrata étant totalement dépourvue d'eau.

--------Au

cours de cette campagne, interrompue au bout d'un mois faute de moyens

de transport, une vaste maison d'habitation a été dégagée

du sable qui la recouvrait entièrement. Les travaux ont été

considérablement gênés par les vents de sable et ce

n'est qu'après avoir protégé notre fouille, en l'entourant

d'une haute palissade de djérids (branches de palmiers coupées

après la récolte des dattes.) qu'elle a pu être poursuivie

.

-------La

riche demeure que nous avons mise au jour mesure 18 et 20 mètres

de longueur sur 10 et 11 mètres de largeur, les maisons de Sédrata,

comme les maisons berbères, en général, étant

asymétriques. Les murs, dont l'épaisseur varie entre 50

et 60 cm., sont faits de moellons liés avec du timchent, ce plâtre

gris du pays, mélangé de sable encore en usage aujourd'hui

dans les oasis sahariennes. Le sol des pièces se trouve à

4 ou 5 mètres de profondeur sous le niveau du sable.

--------Sur

une cour centrale s'ouvrent plusieurs pièces communicantes, longues

et étroites, d'environ 2 mètres de largeur sur 7 à

8 mètres de longueur.Les pièces qui servaient d'habitation

se terminaient par deux petites alcôves ou îwans, délimitées

par deux arcs en fer à cheval, aujourd'hui détruits, que

soutenaient deux fines colonnettes rondes, dont une seule, dans la première

pièce, est demeurée intacte . Elle est surmontée

d'un chapiteau très simple, à pans coupés, posé

sur deux astragales. Une imposte s'intercale entre le chapiteau et la

retombée des arcs.

--------Dans

la pièce voisine, probablement une antisalle, trois arcades en

fer à cheval supportées par des piliers cantonnés

de colonnettes engagées , communiquaient avec la cour. Ces piliers

sont posés sur une base carrée et se terminent dans le haut

par une sorte de double imposte sur laquelle retombait l'arc. De l'autre

côté de la cour s'ouvraient trois pièces dont l'une

servait de magasin à provisions. Nous y avons mis au jour deux

jarres encastrées dans un massif de maçonnerie et qui servaient

à conserver les dattes. Des jarres semblables ont été

dégagées lors des fouilles de 1952 .

DEUXIÈME CAMPAGNE

DE FOUILLLES

DÉCEMBRE 1951 A FÉVRIER 1952

--------PENDANT

cette campagne, qui dura plus de deux mois, nous avons pu nous assurer

enfin une aide européenne en la personne de Mlle Mireille Barde,

devons les photographies et les croquis faits au cours de cette mission.

C'est sur la périphérie est de la ville qu'a porté

cette fois notre effort.

--------Nos

photographies aériennes avaient déjà attiré

notre attention sur un vaste rectangle formé de hauts remblais,

sur les flancs duquel nous avions ramassé à plusieurs reprises

des fragments de plâtre sculpté d'un dessin très fin

et élégant. Ce fut au dégagement partiel de ce vaste

monument que nous avons consacré cette seconde campagne.

--------Une

importante muraille d'enceinte a été mise au jour. Cette

enceinte, que nous avons cru tout d'abord être celle de la ville,

s'est révélée être une enceinte privée

qui entourait un palais et ses dépendances. Elle est faite de gros

blocs non équarris, liés avec du timchent, les seuls blocs

de pierre que nous ayons trouvés dans la région .

--------Bien

que le sommet de ce mur soit éboulé, il mesure encore entre

4 et 5 mètres de hauteur. Une voie large, s'élevant par

des marches, longe la muraille à l'extérieur et pénètre

en tournant à angle droit dans une vaste cour ou fondouk entourée

de bâtiments. Nous avons mis au jour, à l'angle sud-est,

des restes de tour carrée où nous avons retrouvé

des auges et d'anciens fours à poteries, ainsi que de nombreux

tessons.

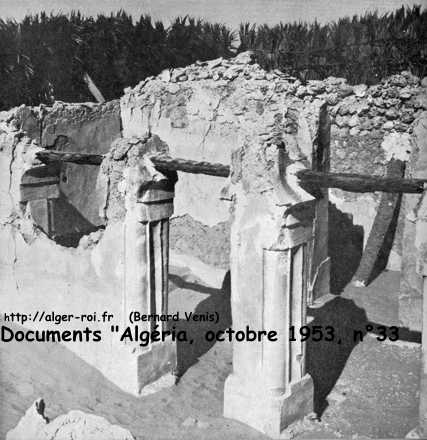

--------Au

dehors de l'enceinte, à quelques pas de là, se trouve un

système de bassins carrés ou fontaines . On se trouve là

sur un ancien point d'eau important, à quelques pas du point de

départ des grandes séguias vers la plaine, ces séguias

dont les bords sont encore couverts aujourd'hui de coquillages et dont

on peut suivre le cours jusqu'aux palmeraies de Rouissat et de Ouargla.

--------Mais

la découverte la plus intéressante a été faite

à quelque distance de là, au nord, dans une maison d'habitation

située à l'intérieur de l'enceinte. Cette maison,

qui par la richesse de sa décoration semble avoir été

un palais, peut-être une mahakma, se compose d'une cour intérieure

dans laquelle gisaient des restes d'arcades.

|

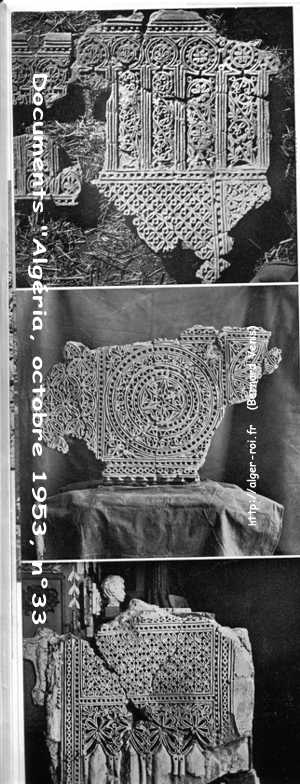

Panneaux ornés de rosaces

et de palmettes

|

-------Attenante

à cette cour se trouve une salle d'environ 8 m. de longueur sur

2 m. de largeur. Nous y avons recueilli, brisés et enfouis dans

le sable,

les restes d'une magnifique décoration murale en plâtre sculpté

qui en ornait les parois, décoration dont la variété

et la richesse sont étonnantes. Quelques panneaux sont seuls demeurés

en place .

--------Aux

deux extrémités de cette salle, qui était recouverte

autrefois d'une voûte en berceau, deux grands arcs en plein cintre,

dont l'un a pu être reconstitué en partie , délimitaient

deux îwans auxquels on accède encore par une haute marche

.

--------La

place nous manque pour décrire ces panneaux splendides qui ont

tous été rapportés à Alger. Nous n'en donnons

ici que quelques fragments. Les motifs varient à l'infini ; ce

sont tantôt des évocations d'arcatures , tantôt des

sortes de palmiers stylisés dont il n'existe pas d'autre exemple

connu . De grandes rosaces s'inscrivent dans des carrés , dans

des cercles ou des losanges. La palmette ou fleuron apparaît sous

des formes toujours diverses et sert généralement de jeu

de fond. Les alvéoles utilisées comme fond ou comme bordure

ont jusqu'à 2 cm. de profondeur et sont sculptées en oblique

avec un art consommé, de façon à se trouver dans

l'axe visuel du spectateur placé au sol, ne subissant de ce fait

aucune déformation. Les fonds acquièrent ainsi une valoir

d'omble sur laquelle les motifs se détachent en plus clair. Ce

détail technique témoigne du degré de raffinement

des artistes de Sédrata.

--------Au-dessus

de ces panneaux couraient des inscriptions en beaux caractères

coufiques . Nous n'avons relevé jusqu'ici que des formules de bénédiction

et pas de dates, mais le style des caractères permet de les faire

remonter au XIè, peut-être au XIIè siècle de

notre ère. Ces inscriptions forment un tout homogène avec

ce magnifique décor qui peut être attribué dans son

ensemble à cette époque.

--------L'extraction

de ces plâtres sculptés est une opération fort délicate

à cause de l'extrême friabilité de cette matière.

Cette opération ne peut être confiée qu'à des

mains habiles, munies de petits instruments très fins . A peine

dégagées du sable toujours humide, ces sculptures doivent

sécher longtemps au soleil avant de pouvoir être manipulées.

--------Une

quantité énorme de tessons, de fragments de poteries vernissées

ont été recueillis dans la cour de cette maison.

--------Le

transport à Alger, à travers le désert et sur de

mauvaises pistes, de soixante caisses contenant ce fragile décor,

a présenté une somme considérable de difficultés.

Dans un pays sans bois, sans matériel d'emballage, la confection

de ces caisses a exigé beaucoup d'ingéniosité. Malgré

les 800 kilomètres qui séparent Ouargla d'Alger, tout est

arrivé enfin, non sans quelques aventures, en excellent état,

à destination.

--------La

tâche la plus urgente est maintenant de chercher à reconstituer

cette petite salle dans son ensemble. C'est sur cette tâche que

va porter principalement notre effort avec l'espoir qu'un local approprié

pourra être trouvé qui rendra cette reconstitution possible.

Elle présentera un exemple unique d'une décoration de palais

musulman du XI" ou du XII' siècle, en Afrique du Nord, une

oeuvre d'art dont Alger pourra, à juste titre, s'enorgueillir et

que bien des musées en Europe ou en Amérique lui envieront.

Marguerite VAN BERCHEM.

(1) Dès le X` siècle (de l'ère chrétienne),

disent les chroniqueurs arabes, " les jardins se multiplièrent,

les villages s'élevèrent de tous cêtés et de

la Gara Krima à Hassi Feran, sur 40 kilomètres, on pouvait

voyager à l'ombre des palmes, tandis que les marchandises du Soudan

affluaient dans l'oued Mya ".

(2) Schismatiques musulmans d'origine berbère, ancêtres directs

des Mozabites actuels.

(3) " La découverte de Sédrata ", par Marg. Van

Berchem, extrait de la Nouvelle Clio. Troisième année, 1951,

N" 9-10. Bruxelles 1951, pp. 389-396.

-- ibid. " A la recherche de Sédrata ", in Archeologica

Orientalia. In memoriam Ernest Herzfeld. New-York 1952, pp. 21-31.

- Cf. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1952, avril-juin, pp. 242-246.

Des études plus récentes et plus importantes, accompagnées

d'illustrations, paraîtront incessamment dans le premier numéro

de Ars Orientalis, actuellement en préparation aux Etats-Unis,

dans les Documents Algériens et dans le Bulletin de l'Institut

de Recherches Sahariennes, à Alger.

Cf. aussi " The Illustrated London News ", January 31 st, 1953.

Uncovering a Lost City of the Sahara by Marg. Van Berchem.

|