Notre ami André Lebert nous a fait

parvenir cet article écrit par un administrateur des Services Civils,

Pierre Chalumeau, quelques années avant l'indépendance de

l'Algérie.

Les premiers forages artésiens dans le

Souf

Pierre Chalumeau

Le Souf |

Métropolitain résidant en Algérie

depuis vingt ans, conquis par ce pays et tous ses habitants, je suis de

ceux qui avaient fondé de grands espoirs sur le brassage 1939-1945,

où des milliers de métropolitains ont défilé

ici et des centaines de milliers d'Algériens ont découvert

la France. L'incompréhension de la France n'a jamais paru aussi

totale. D'ailleurs, le peuple " le plus intelligent du monde

" n'a que faire des réalités et des faits concrets

! Et pourtant... Je précise que je tiens de première main

les faits que je rapporte dans l'exposé qui suit, ayant été

chef de l'annexe du Souf.

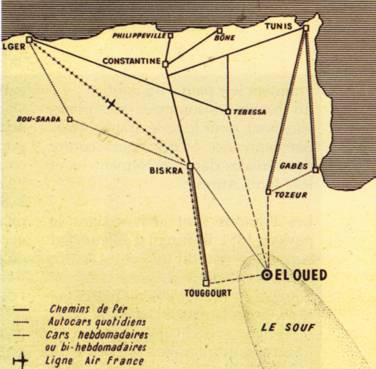

On appelle " Souf " l'archipel de palmeraies qui s'étend

dans un rayon de 25 kilomètres autour de sa capitale : El-Oued.

Celle-ci est située dans le Grand Erg Oriental, à 200 kilomètres

au sud-est de Biskra.

Les 450000 ( Pas un seul de ces palmiers

n'appartient à un Européen. L'unique palmeraie, d'ailleurs

magnifique, créée par un Européen, a été

cédée par celui-ci à des autochtones avant son départ

définitif pour la métropole.) palmiers dattiers

de cet ensemble assurent la vie de 65000 sédentaires et de la majorité

des 45000 nomades qui gravitent autour.

Dix pour cent de ces palmiers donnent la datte muscade, la seule connue

en Europe, et qui est l'unique monnaie d'échange du pays pour se

procurer les produits manufacturés. Le reste donne des dattes fort

différentes, très sucrées, molles et de longue conservation,

qui sont vraiment le " pain " du Souf.

En partie consommées sur place, elles sont, pour le reste, transportées

par caravanes et échangées contre des céréales

dans les Nementcha et les Monts Aurès.

Les Français sont arrivés dans le pays en 1854. Ils furent

d'ailleurs fort bien reçus (on dit que c'est parce qu'ils venaient

de mettre à la raison Touggourt, l'ennemi héréditaire).

Il n'y avait jamais eu, dans le Souf, un seul coup de fusil tiré

contre eux jusqu'aux événements actuels ( Ce

texte a été écrit pendant la guerre d'Algérie.).

Et la bonne entente régnait malgré la très grave

gêne économique qui avait résulté, pour le

pays, de la suppression de la traite des Noirs, qui donnait lieu jadis

à un trafic intense entre Ghadamès et EI-Oued ( Quelques

esclaves noirs, en provenance de Ghadamès, furent introduits, clandestinement,

dans le Souf, jusqu'au début du xxe siècle.).

Depuis cette installation, si le nombre des palmiers a doublé,

la population a quadruplé; c'est, là comme ailleurs, tout

le drame de l'Algérie. Or, la phoeniciculture dans le Souf est

très particulière. On la dit même unique au monde.

Les palmiers n'y sont pas irrigués. Plantés aux points les

plus creux des massifs dunaires les plus bas, partout où l'eau

affleure, ils puisent à leur gré (et c'est ce qui expliquerait

l'excellence de leurs fruits) dans une nappe phréatique assez douce

et assez généralisée.

Le seul travail assujettissant des cultivateurs locaux est la défense

de leurs plantations contre l'enlisement par le sable éolien. Des

haies de palmes arrêtent le plus gros de ces sédiments. Au

fur et à mesure qu'elles sont ennoyées, on en superpose

d'autres. Le talus périphérique s'élève d'année

en année, si bien que le pays, dans ses parties les plus caractéristiques,

se présente comme une juxtaposition de cratères énormes

de 10 à 20 mètres de creux, de 50 à 200 mètres

de diamètre. Au fond de chacun d'eux s'épanouit un bouquet

de quelques dizaines ou centaines de palmiers.

Malheureusement, depuis quelques décades, cette nappe phréatique,

qui est la vie même du pays, est en baisse; les recherches entreprises

scientifiquement n'ont pas encore expliqué clairement pourquoi,

à part deux points qui semblent acquis:

- Il y a indéniablement surplantation provoquée par la poussée

démographique. Il serait vain d'envisager, même à

récolte égale, une réduction autoritaire de la densité

des palmiers dans une contrée où le sens de la propriété

est particulièrement exacerbé.

- Il y a colmatage du sol par accumulation des éléments

que les racines refusent d'absorber (gypse par exemple).

Ces deux facteurs agissent dans le même sens en empêchant

l'eau de se renouveler au rythme de son absorption. Quoiqu'il en soit,

les palmeraies dépérissent et l'on n'en pourrait créer

de nouvelles, désormais, sans avoir à remuer des montagnes

de sable en des travaux titanesques. En effet, tout ce qui était

d'exploitation facile, ou même simplement rentable, a été

complanté depuis longtemps.

Dès que la baisse d'eau atteint un mètre, la fructification

ne se fait plus ou se fait mal, la maladie est plus fré-. quente.

Quand cette baisse dépasse un mètre, alors, c'est la vie

même du palmier qui est en jeu. On voit donc combien la question

est grave pour des arbres qui peuvent vivre 150 et même 200 ans,

et ne rapportent vraiment des bénéfices appréciables

que s'ils vivent longtemps.

L'idée vient, tout naturellement, de pratiquer le pompage au moteur.

Des tentatives ont été faites, elles se sont révélées

dangereuses. La nature du sol impose au renouvellement de l'eau une vitesse

maximum (d'ailleurs très faible) et la baisse du plan d'eau prend

alors des proportions catastrophiques que rien ne vient plus limiter.

Que faire ?

L'idéal aurait été de trouver de l'eau artésienne.

Des recherches dans ce sens étaient réclamées à

cor et à cri depuis des années par les chefs d'annexe responsables.

Mais en matière de recherches et de travaux d'hydraulique, vu l'importance

de la demande, priorité était accordée depuis longtemps:

--------- soit aux régions en péril de mort immédiate

comme celle de l'Oued Rhir que la France a trouvée moribonde, qu'elle

a littéralement ressuscitée, puis fabuleusement enrichie

par des forages légendaires (M'Raïer est le plus connu);

--------- soit aux régions par trop misérables et par trop

dépourvues, tel le M'Zab (un récent forage vient de faire

jaillir, à Zelfana, une " mer " d'eau douce).

Par contraste, le Souf paraissait en bonne santé, plutôt

riche et pouvant attendre. Quatre petits forages de recherches avaient

bien été poussés jusqu'à 100 et 150 mètres,

mais les résultats en étaient nuls ou très décourageants.

Les services compétents avaient donc décidé d'attendre,

avant d'entreprendre dans le Souf quelque chose d'important, le résultat

de leurs recherches méthodiques entreprises depuis longtemps, selon

un plan aussi parfait de conception que majestueux de rythme. Relisant

tous les rapports de ses devanciers sur cette question si préoccupante,

l'administrateur des Services civils, chef de l'annexe d'El-Oued, constatait,

en 1951, combien ils étaient sérieux, objectifs, documentés,

irréfutables, angoissants. Et pourtant, aucun n'avait jamais réussi

à émouvoir les hautes sphères.

" Il faudrait, monologuait-il, pour attirer l'attention

sur le dépérissement des palmeraies du Souf, trouver quelque

chose de nouveau, qui frappe, qui parle non plus au cerveau, puisque c'est

en vain, mais à l'imagination..., mais au coeur! C'est par l'oeil

qu'on atteint le coeur... Parler à l'oeil ?... Images..., dessins...,

photos... Eurêka!

Rassemblant ses souvenirs, ce chef d'annexe exhuma des archives farcies

de scorpions, les cartes au 1/10 000e des oasis du Souf (datant de 1911),

puis les photos, saupoudrées de sable, de la " couverture

aérienne " effectuée, en 1949, sous les auspices du

service de l'Hydraulique. La juxtaposition était parlante, convaincante.

Elle montrait le dépérissement des vieilles palmeraies par

le centre et leur renouvellement par les marges en " tache de pelade

". La luxuriance des plantations nouvelles masquant le déficit

des anciennes, l'ensemble paraissait en équilibre et aurait pu

le rester longtemps si les mises en culture avaient pu gagner indéfiniment.

Mais, partout, dès maintenant, on vient buter sur les hauts massifs

dunaires où l'exploitation n'est plus rentable. Ce superbe rapport

partit, une nouvelle fois, demandant des recherches de l'eau artésienne

dans le Souf. Il aurait sans doute eu le même sort que ses prédécesseurs

s'il ne s'était terminé par une série de couples

" photo carte " qui firent sursauter M. Lebureau; sans prendre

même le temps de retirer ses manches de lustrine, M. Lebureau fit

le tour de ses collègues, le rapport à la main. Son bon

coeur enfin remué, il se fit l'avocat passionné du Souf,

employa spontanément le mot " sauvetage ", et

le service de l'Hydraulique se trouva mis en demeure de " faire quelque

chose sans délai pour ce malheureux pays ". Avec le dévouement

bougon qui le caractérise, ce service décida alors d'effectuer

un forage de prospection, jusqu'à 400 mètres de profondeur,

à Sif-El-Menadi (choisi pour diverses raisons techniques), à

90 kilomètres d'El-Oued, sur la route de Biskra, dans les limites

naturelles du Souf.

Les destins s'apprêtaient.

Parvenu à 400 mètres de profondeur sans avoir trouvé

une goutte d'eau, parmi la succession la plus désespérante

de marnes, de sables secs, de gypse et d'argiles, le chef d'équipe

marqua un temps d'arrêt, hésita, faillit donner l'ordre de

départ; puis, se ravisant et " pendant qu'il y était

", décida de mettre également en place, avant de partir,

les 50 mètres de tuyaux qui lui restaient encore en réserve...

Et à la fin de l'été 1953, de - 435 mètres,

l'eau jaillit avec violence, relativement douce, parfaitement exploitable

et paraissant fort abondante. Le Souf est sauvé. Il lui suffira

de glisser partiellement vers le nord, car la nappe découverte

ne serait pas utilisable dans le Souf traditionnel (4Un

forage artésien vient de faire jaillir l'eau à El-Oued même

(mars 1956), mais le jaillissement et le débit sont extrêmement

faibles et sans intérêt pratique.).

Au printemps de 1954, 1300 palmiers destinés à être

conduits en culture irriguée (les premiers qu'on ait jamais vus

sur les 80000 kilomètres carrés de l'Annexe d'El-Oued) ont

été plantés à titre expérimental au

forage de Sif-El-Menadi par l'Administration. Il lui a d'ailleurs fallu

recruter et payer des spécialistes de l'Oued Rhir pour initier

les habitants du Souf à la culture irriguée du dattier,

culture dont ils ignorent tout. Un verger expérimental y a également

été créé avec succès, dit-on. Chose

curieuse, n'étant pas littéralement pris à la gorge

par la faim, les habitants sédentaires du Souf n'ont manifesté

jusqu'à présent qu'un intérêt poli à

cette réalisation. Les nomades désireux de se sédentariser

paraissent plus intéressés. Ce seront sans doute eux les

bénéficiaires.

Un forage beaucoup plus important dans la même nappe et destiné

à l'irrigation d'une palmeraie, à créer, de 20 000

dattiers (qui permettrait le recasement de 400 familles sahariennes) a

été mené à bien au BordjEl-Hamraïa, à

20 kilomètres du précédent, au cours de l'été

1955. Ce forage débite sept mètres cubes à la minute,

volume plus que suffisant pour les projets envisagés.

La mise en place des 20000 arbres devait commencer au cours de l'hiver

1955-1956. Mais en raison des événements et de l'insécurité

particulière de cette région, il n'a pas été

possible de recruter des travailleurs, et rien n'a encore pu être

utilisé de ce véritable pactole.

Il est vraisemblable que rien de créateur ne sera possible avant

la pacification complète. Quand ?... Par ailleurs, le programme

de recherches méthodiques de l'Hydraulique a obtenu de son côté

un résultat très intéressant à Hazoua, à

proximité de la frontière tunisienne, où il a permis

la mise au jour d'une autre nappe d'eau très douce. Là aussi,

l'exploitation prévue en faveur de l'élevage a été

stoppée net par les événements actuels pour une durée

indéterminée. On ne saurait mieux faire, pour conclure,

que d'évoquer la vieille légende (5) rencontrée un

peu partout

par les Français à leur arrivée dans le Nord-Sahara

et plus précisément dans l'Oued Rhir et l'Oued Souf.

Autrefois, disait cette légende (Citée

par le capitaine interprète Féraud dans Le Sahara de Constantine.

Jourdan Éditions, Alger, 1887.), le pays était

peuplé de Chrétiens. Il était riche et prospère,

et des fleuves coulaient sous le soleil ". " Vaincus par les

Musulmans (XIe siècle), les Chrétiens s'enfuirent non sans

avoir, au préalable, grâce à leur habituelle et redoutable

magie, enfoui les fleuves dans le sol ". " Et l'eau ne recommencera

à couler en surface que lorsque les Chrétiens reviendront

".

Cet apologue mérite d'être médité dans chacune

de ses propositions. Sous son aspect oriental, sachons en discerner l'affabulation

et l'étonnante perspicacité. Et prenons acte de cette ample

(et autorisée) justification de notre présence et de notre

oeuvre.