LE TÉLÉPHONE A ALGER

Au moment où la

question du téléphone préoccupe à juste

titre l'opinion publique, nous avons pensé qu'il ne serait pas

sans intérêt d'exposer à nos lecteurs l'origine

de ce service à Alger, son développement progressif, son

fonctionnement et les projets de l'Administration en vue d'en assurer

l'extension, projets adoptés par les Assemblées financières

dans un programme d'ensemble qui. d'ailleurs, est en voie de réalisation

Concédé tout d'abord à la Société

Générale des Téléphones, de 1882 à

1889, ce service était resté peu important ; au moment

du rachat à cette Société, le 31 i août 1889,

le réseau d'Alger comptait 84 abonnés : il n'existait

aucun autre réseau d'abonnés en dehors de la ville d'Alger

et aucune ligne ne reliait cette ville avec d'autres localités

: le service interurbain était donc inexistant.

Progressivement, des réseaux furent établis à Oran,

à Constantine et dans d'autres localités des trois départements.

En 1900, on comptait 18 réseaux comprenant 735 abonnés

: mais les lignes téléphoniques reliant les villes entre

elles étaient encore, à cette époque, peu nombreuses

; elles se bornaient aux lignes d'Alger à Blida, d'Oran à

Sidi-bel-Abbès et de Constantine à Philippeville ; la

longueur totale de ces lignes était de 469 kilomètres.

Mais à partir de l'année 1900, le développement

du service téléphonique en Algérie n'a cessé

de se manifester.

En 1912, il existait 357 réseaux groupant 5.598 abonnés,

et la longueur des lignes interurbaines était de 10.068 kilomètres

; à la fin de 1920, le nombre des réseaux était

passé à 492, celui des abonnés à 10.529

et la longueur des circuits interurbains atteignait 17.239 kilomètres

; enfin, au 31 décembre dernier, la situation se présentait

ainsi : 592 réseaux, 12.404 abonnés et 19.030 kilomètres

de lignes interurbaines, dont, pour le département d'Alger, 222

réseaux, 6.096 abonnés et 7.643 kilomètres de lignes.

I

l est quelquefois intéressant de consulter les documents officiels

pour se rendre compte de l'importance d'un service dont tout le monde

parle parce qu'il est indispensable à tout le monde, et pour

se faire une idée du travail qui incombe au service téléphonique

qu'il faut améliorer constamment, personne n'en doute, et l'Administration

la première.

Dans l'exposé de la situation générales de l'Algérie

en 1922, présenté aux Délégations financières

par M. Steeg, gouverneur général, où nous avons

pris les renseignements afférents à l'année 1922,

et que nous venons de donner, il est indiqué aussi que le nombre

de communications échangées par les lignes interurbaines,

exception faite, par conséquent, des conversations locales, avait

été, pour le département d'Alger, de 4.190.000

; pour Constantine, de 3.368.000, et pour Oran, de 2.178.000.

Si l'on remarque, en outre, que pour l'année 1922 seulement le

nombre des abonnés s'est accru de 825 et qu'il a été

construit 853 kilomètres de lignes, on ne peut méconnaître

que non seulement le trafic a été considérable,

mais aussi qu'un effort sérieux a été fait quant

à la constitution de nouvelles communications.

Mais il faut bien se persuader que cet effort, s'il a pu améliorer

une situation très tendue, ne pouvait pas résoudre toutes

les difficultés qui existaient et dont l'origine tient à

la constitution d'un réseau de lignes faite pour ainsi dire,

au hasard sans programme d'ensemble répondant aux besoins réels

du service ; l'arrêt de toute construction, pendant les années

de guerre, a encore, singulièrement compliqué la situation.

Faire face à un trafic qui s'accroît sans cesse, compenser

par des travaux hâtifs, l'insuffisance des moyens de communications,

constituer de nouvelles voies, en résumé, créer

un réseau rationnel : voilà l'œuvre qui incombe à

l'Administration.

Grâce aux décisions des Assemblées financières,

qui ont bien compris l'intérêt qui s'attache à faciliter

les communications téléphoniques, le programme qu'elles

ont adopté en 1920 est en voie d'exécution.

Le nombre de lignes doit être augmenté, des lignes transversales

dégageant les centraux et évitant des bureaux intermédiaires

doivent être construites, et, enfin, le réseau doit être

complété par l'installation du téléphone

dans les localités où il n'existe pas encore.

Mais tout ne peut être fait à la fois ; la construction

des lignes ne peut dépasser un certain nombre de kilomètres

par an. et il y a aussi et surtout des difficultés qui n'apparaissent

pas aux yeux de tous pour obtenir les approvisionnements d'un matériel

spécial.

C'est donc une tâche importante qu'il faut prévoir et dont

les effets ne seront appréciés que lorsque les travaux

envisagés auront été exécutés.

A Alger, comme à Oran et à Constantine, le service urbain

est fait au moyen d'un " multiple " sur lequel arrivent les

lignes des abonnés.

Nous ne décrirons pas les nombreux organes, très délicats,

devant fonctionner sous l'influence de courants relativement faibles

pour arriver à établir la communication entre deux abonnés

; il faudrait entrer dans les explications d'ordre technique qui ne

sauraient trouver leur place ici ; mais on conçoit facilement,

lorsqu'on connaît le détail de tous ces organes dont le

réglage exige des soins constants et une surveillance de tous

les instants, que des dérangements passagers se produisent et

que les abonnés ne s'expliquent pas, attribuant, par erreur,

aux téléphonistes des difficultés momentanées

dont la cause est, d'une manière générale, un déréglage

de l'appareil de l'abonné ou d'un de ces nombreux organes accessoires,

mais indispensables ; situation ignorée aussi bien de la téléphoniste

que de l'abonné et qui trop souvent occasionne des malentendus

ou des pertes de temps.

Aussi ne peut-on que recommander aux abonnés, lorsque ces difficultés

se produisent, de prévenir le service, la dame surveillante notamment,

en utilisant le poste d'un autre abonné ou celui d'une cabine

publique ; c'est le seul moyen pratique et rapide de provoquer une vérification

du poste et les réparations nécessaires.

Le téléphone a d'autres difficultés ; en dehors

des appareils, il y a les lignes.

Dans les réseaux des villes, les câbles souterrains sont

sujets aussi à des dérangements ; un trou dans la gaine

de plomb qui protège les câbles peut se produire et l'humidité

arrive ainsi à pénétrer dans le câble lui-même

met la ligne de l'abonné hors de service, car cette humidité

enlève l'isolement indispensable à chaque paire de conducteurs

constituant les lignes des abonnés, isolés les uns des

autres par des enroulements en papier.

Dans le service interurbain, les lignes aériennes sont, elles

aussi, soumises à des épreuves continuelles diminuant

leur isolement, condition essentielle d'une bonne communication : bris

d'isolateurs, rupture des fils par suite des chutes de branches d'arbres,

orages, vent renversant les poteaux, en un mot tout ce qui peut porter

atteinte au bon fonctionnement des communications. - !

En ce qui concerne les bris des isolateurs, véritables cibles

utilisées par les jeunes indigènes, sait-on que l'on a

compté plus de 20.000 cloches brisées dans une année

?

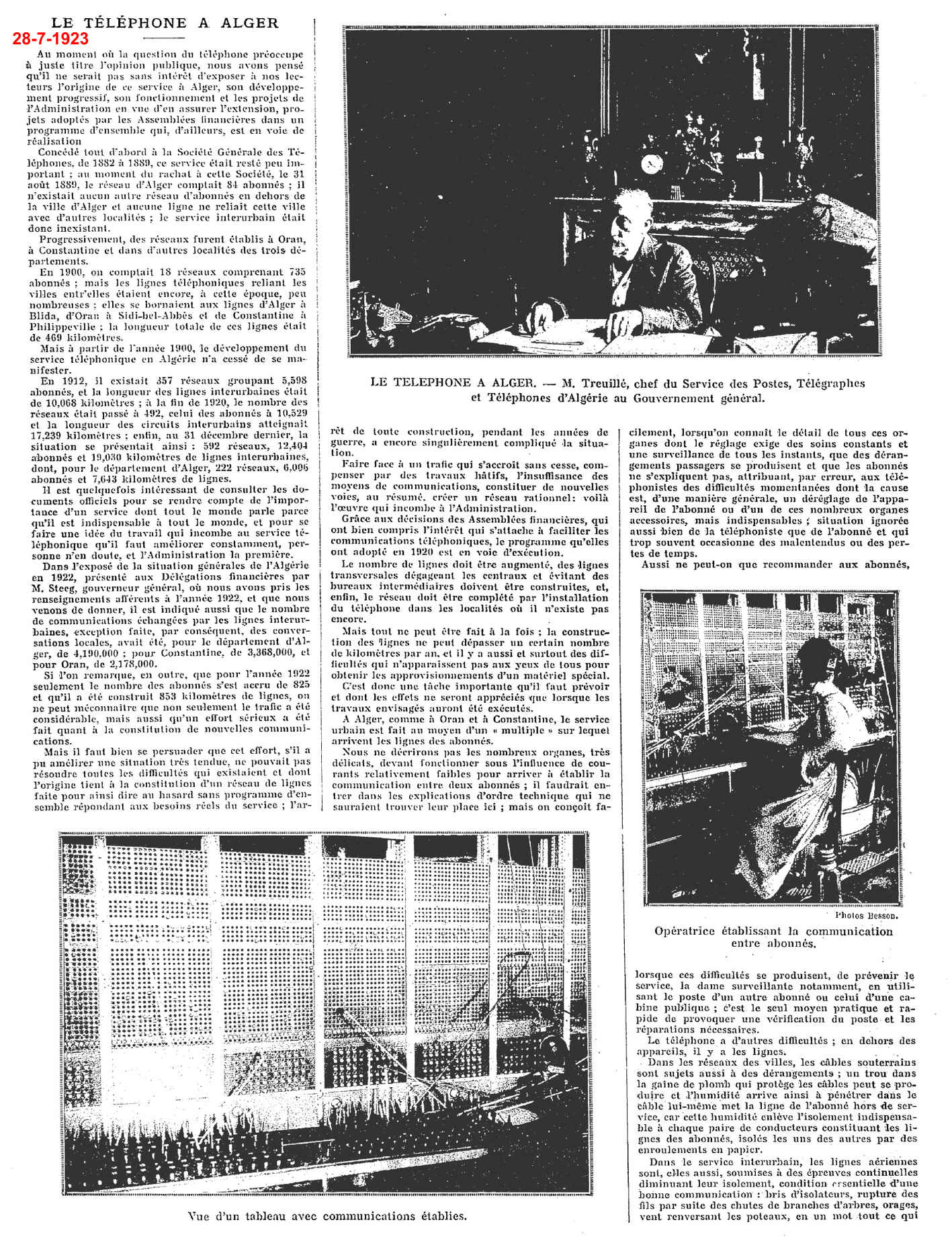

Nous donnons ci-dessus l'aspect d'un organe, appelé le "

répartiteur général ", sur lequel arrivent

à Alger les lignes téléphoniques ; il est donc

placé entre, les postes des abonnés et le " multiple

".

Son rôle consiste à mettre les lignes des abonnés,

venues des différents points de la ville, à la place indiquée

par leurs numéros d'appel.

Les lignes d'abonnés, groupées par câbles de 56

ou 112 paires de conducteurs, traversent, dès leur sortie du

câble, des organes de protection composés de un coupe-circuit

à plomb fusible, un paratonnerre et d'une bobine thermique, et

sont ensuite fixées sur des plots doubles placés sur une

réglette verticale sur la face avant du répartiteur.

La face arrière du répartiteur porte également

des réglettes de 100 plots douilles, placées horizontalement,

et correspondant aux 100 numéros du tableau; les réglettes

portent elles-mêmes les numéros des différents tableaux.

La liaison entre les deux faces du répartiteur, c'est-à-dire

entre les lignes venant des abonnés (face avant) et des lignes

allant au multiple (face arrière) est faite à l'aide d'un

cordon souple à deux conducteurs.

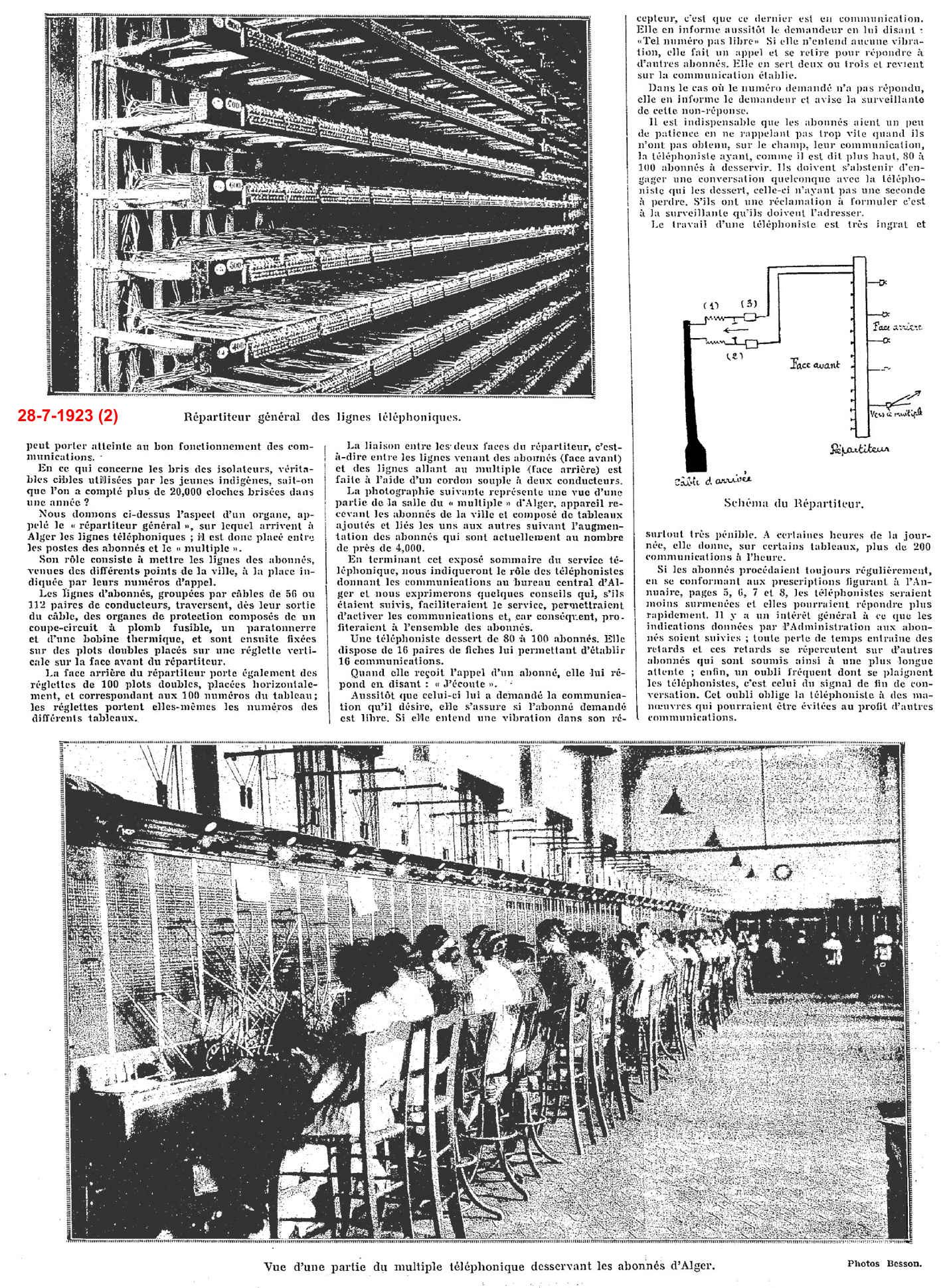

La photographie suivante représente une vue d'une partie de la

salle du " multiple " d'Alger, appareil recevant les abonnés

de la ville et composé de tableaux ajoutés et liés

les uns aux autres suivant l'augmentation des abonnés qui sont

actuellement au nombre de près de 4.000.

En terminant cet exposé sommaire du service téléphonique,

nous indiqueront le rôle des téléphonistes donnant

les communications au bureau central d'Alger et nous exprimerons quelques

conseils qui, s'ils étaient suivis, faciliteraient le service,

permettraient d'activer les communications et, par conséquent,

profiteraient à l'ensemble des abonnés.

Une téléphoniste dessert de 80 à 100 abonnés.

Elle dispose de 16 paires de fiches lui permettant d'établir

16 communications.

Quand elle reçoit l'appel d'un abonné, elle lui répond

en disant : " J'écoute ".

Aussitôt que celui-ci lui a demandé la communication qu'il

désire, elle s'assure si l'abonné demandé est libre.

Si elle entend une vibration dans son récepteur, c'est que ce

dernier est en communication. Elle en informe aussitôt le demandeur

en lui disant : "Tel numéro pas libre" Si elle n'entend

aucune vibration, elle fait un appel et se retire pour répondre

à d'autres abonnés. Elle en sert deux ou trois et revient

sur la communication établie.

Dans le cas où le numéro demandé n'a pas répondu,

elle en informe le demandeur et avise la surveillante de cette non-réponse.

Il est indispensable que les abonnés aient un peu de patience

en ne rappelant pas trop vite quand ils n'ont pas obtenu, sur le champ,

leur communication, la téléphoniste ayant, comme il est

dit plus haut, 80 à 100 abonnés à desservir. Ils

doivent s'abstenir d'engager une conversation quelconque avec la téléphoniste

qui les dessert, celle-ci n'ayant pas une seconde à perdre. S'ils

ont une réclamation à formuler c'est à la surveillante

qu'ils doivent l'adresser.

Le travail d'une téléphoniste est très ingrat et

surtout très pénible. A certaines heures de la journée,

elle donne, sur certains tableaux, plus de 200 communications à

l'heure.

Si les abonnés procédaient toujours régulièrement,

en se conformant aux prescriptions figurant à l'Annuaire, pages

5, 6, 7 et 8, les téléphonistes seraient moins surmenées

et elles pourraient répondre plus rapidement. Il y a un intérêt

général à ce que les indications données

par l'Administration aux abonnés soient suivies ; toute perte

de temps entraîne des retards et ces retards se répercutent

sur d'autres abonnés qui sont soumis ainsi à une plus

longue attente ; enfin, un oubli fréquent dont se plaignent les

téléphonistes, c'est celui du signal de fin de conversation.

Cet oubli oblige la téléphoniste à des manœuvres

qui pourraient être évitées au profit d'autres communications.