|

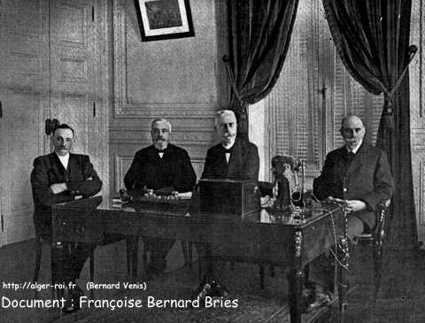

MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

D'ALGER (1920)

gauche à

droite : Delbays,

Tarting, Billiard et Warot

M. JOSEPH WAROT*, Président

honoraire.

M. Louis BILLIARD, Président.

MM. JÉRÔME TARTING, ; EUGÈNE WAROT, Vice-Présidents.

M. ÉMILE DELBAYS, Secrétaire-Trésorier.

MEMBRES:

MM. PROSPER DURAND - YOUSSEF BEN REDOUANE - FÉLIX ROBERT

- JULES LAURENT - PAUL CHERFILS - JULES DAURCES. - JACQUES DUROUX

- FRANCOIS POULALION - BRAHAM MOUHOUB - Edouard TINÉ - OMAR

BOUDERBA - Edouard MULSANT - ÉMILE LEPAGE - N...

Secrétaire général : ANDRÉ GILLET

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. LEZIN GIRAUD, à Blida. - LUCIEN CLÉMENT, à

Médéa - N..., à Tizi-Ouzou. - N..., à

Cherchell. - ACHILLE COULET, à Boghari. - Louis CLÉMENT,

à Orléansville.

ARMAND FERRERO, à Bou-Saâda. - N..., à Djella.

Correspondant au Maroc

M. MARC DE MAZIÈRES, à Casablanca.

*Joseph

WAROT Président honoraire de la chambre de Commerce d'Alger

était l'arrière grand père de Françoise

Bernard Bries, créatrice du site

http://www.pages-tambour.com

Concernant Joseph Warot et pour en savoir plus, vous

pouvez consulter les pages suivantes:

http://www.pages-tambour.com/warot/index.html

http://www.pages-tambour.com/warot.html

http://www.pages-tambour.com/warot2.html

|

NOTICE SUR LE PORT D'ALGER

Historique

------Alger

est construit en partie sur l'emplacement de l'ancienne colonie romaine

d'Icosium. Moins brillante que les cités voisines, Julia Coesarea

(Cherchell) et Rusgunia (Matifou), Icosium figura cependant parmi les

villes épiscopales de la Mauritanie césarienne. L'invasion

arabe la trouva occupée par une tribu berbère des Beni-Mezranna

Sa prospérité était déjà notable. Ce

débouché naturel de la plaine de la Mitidja, que fréquentaient

les marchands d'Hippone et de Carthage, devint un centre commercial assez

actif. Les nouveaux occupants lui donnèrent le nom d'El-.Djézaïr-Beni-Mezranna

(l'île des Beni Mezranna), parce que la ville était bâtie

devant un îlot rocheux qui abritait, assez mal du reste, les navires.

En 935, c'était la capitale d'une petite principauté, dont

le chef, répudiant la suzeraineté des califes fatimites,

conquit le pays situé entre Tripoli et Alger.

------Après

avoir fait partie du royaume de Bougie, puis de celui de Tlemcen, El-Djézaïr

vit l'éclat de son existence, atténué un moment,

s'imposer plus que jamais à l'attention des contemporains du XVe

siècle. Les Maures, expulsés d'Espagne, s'y arrêtèrent

et adoptèrent son port pour point de départ de leurs entreprises

de piraterie. La prise de Bougie par les Espagnols entraîna la soumission

des Algériens à ces derniers qui construisirent sur l'îlot

faisant face à leur ville le fort connu depuis sous le nom de Peñon.

------Les

habitants d'El-Djézaïr se libérèrent de la domination

espagnole avec l'aide de l'aventurier turc Baba Aroudj, connu sous le

nom de Barberousse et de son frère et successeur Kaïr-ed-Dinn.

Le Peñon fut rasé et ses pierres, auxquelles s'ajoutèrent

les matériaux provenant des ruines de l'ancienne Rusgunia, formèrent

la jetée qui rattache encore aujourd'hui à la terre ferme

l'île des Beni-Mezianna et qui est connue sous le nom de son auteur,

Khaïi-et-Dinn. Cet ouvrage, avec l'îlot de la Marine, constitua

la première darse des Turcs.

-------Un peu plus tard, Salah Reïs

compléta œuvre de Khaïr-ed Dinn en doublant la largeur

de la jetée et en faisant immerger du côté du large

des blocs énormes de rochers destinés à briser la

poussée de la haute mer. Un môle enraciné à

la pointe méridionale de l'îlot fut également entrepris,

en vue d'atténuer les effets du vent du Nord-ouest qui mettait

en péril les navires au mouillage ; mais l'ouvrage ainsi constitué

était détruit par les lames au fur et à mesure qu'on

y travaillait et cette situation dura jusqu'à l'occupation française.

-------Les efforts des successeurs de Barberousse

pour assurer à leur ville la possession d'un bon port n'avaient

point comme but de faciliter les transactions commerciales ; il s'agissait

simplement de protéger efficacement l'industrie, devenue normale,

de la piraterie. Les échanges avec les Européens, qui portaient

à la sortie : sur le miel, les figues, l'huile, les laines, les

cuirs et la cire ; à l'entrée , sur les métaux, le

soufre, le salpêtre, les étoffes, les monnaies d'or et d'argent,

étaient contrariés par les exigences sans nombre et la mauvaise

foi du gouvernement local. Avec une arrogance qui devait, pendant des

siècles, tenir

en échec tous les États européens, les pirates d'Alger

prélevèrent sur le commerce méditerranéen

une dîme sans limites. L'Europe, à maintes reprises, tenta

de mettre fin à cette situation intolérable, mais le succès

se fit longtemps attendre.

-------Une importante expédition,

dirigée par l'Empereur Charles-Quint lui-même, en 1541, échoua

dans des conditions désastreuses. Cent ans plus tard, la puissance

de Louis XIV vint se briser contre celle des corsaires ; les bombardements

successivement dirigés par Beaufort, Duquesne et Tourville, terrorisèrent

un moment la population, mais n'aboutirent à aucun résultat

appréciable. En 1775, O'Reilly, irlandais au service de l'Espagne,

battit en retraite après un débarquement qui, mieux dirigé,

eût pu être fatal aux pirates.

-------En 1816, l'Angleterre, après

avoir été chargée par le Congrès de Vienne

de poursuivre, dans les États barbaresques, l'abolition de l'esclavage

des chrétiens, se décida, après quelques hésitations,

à une action énergique, et lord Exmouth bombarda les fortifications

d'Alger.

-------Un an après, les murailles

étaient relevées, de nouvelles batteries reconstruites,

et la flotte, dont une partie avait été incendiée

par les Anglais, était remise en état. On sait comment,

treize ans plus tard, la France fut amenée à s'emparer d'Alger.

Description du port

-------La baie

d'Alger présente la forme d'un croissant dont les pointes sont

placées à l'Est et à l'Ouest et dont la concavité

regarde le Nord ; elle a 9 à 10 milles d'ouverture sur 4 milles

de profondeur et est couverte à l'Ouest par le cap

Caxine, au Sud par les terres, à l'Est par le cap

Matifou.

-------Le port d'Alger est constitué

par deux jetées : la première, dite jetée Nord, enracinée

sur l'îlot de la Marine, se dirige vers l'Est en décrivant

une courbe ; elle mesure 883 mètres de longueur.

-------La deuxième, dite jetée

Sud, est formée de deux branches, l'une de 300 mètres de

longueur, perpendiculaire au quai de rive, l'autre de 900 mètres,

formant, avec la première branche, un angle légèrement

obtus.

-------L'étendue de la nappe d'eau

protégée par ces jetées est de 8o hectares environ.

La passe principale d'entrée, située entre les jetées

Nord et Sud, a 171 mètres de largeur ; elle est signalée

par deux feux : l'un rouge, au Sud, l'autre vert, au Nord. Une passe de

7o mètres de largeur et de 10 mètres de profondeur fait

communiquer le port avec l'arrière-port de l'Agha.

-------Les plus grands navires peuvent évoluer

dans la partie Sud du vieux port, où la profondeur est toujours

suffisante. Le dérasement de la " Roche sans nom ", exécuté

en 1912, a rendu les manœuvres d'entrée et de sortie beaucoup

plus faciles.

-------La Darse de l'Amirauté

a peu de profondeur et de largeur ; elle est occupée par les bateaux

de pêche et des torpilleurs.

-------L'arrière-port de l'Agha est

complètement terminé et livré au commerce dans toute

son étendue. L'obliquité des môles, par rapport à

la passe d'entrée de l'arrière-port, a rendu l'amarrage

à quai des navires généralement commode et rapide

et permet aux navires du plus fort tonnage d'évoluer facilement

dans ses eaux.

-------La longueur des quais utilisables

par le commerce, tant dans le port que dans l'arrière-port, est

actuellement de 4.500 mètres environ.

-------Si l'on considère qu'une certaine

quantité de charbon est reçue directement des navires charbonniers

par les chalands et livrée aux relâcheurs sans utiliser les

quais et si l'on défalque cette quantité - qui peut être

évaluée à 6000.000 tonnes - du tonnage total des

marchandises embarquées et débarquées (3.482.161

tonnes en 1913), le trafic par mètre linéaire du port ressort

à 64o tonnes environ. Ce chiffre est sensiblement supérieur

au coefficient d'encombrement de la plupart des grands ports (Les événements

de guerre ont diminué le mouvement maritime et commercial dans

le port d'Alger pendant les années 1911 à 1915.).

-------Les terre-pleins du port ont, depuis

la construction du môle Al-Djefna, une superficie de 21 hectares

et sont occupés par les Services publics, les Compagnies de Navigation,

les Hangars-Abris de la Chambre de Commerce et les dépôts

des marchandises de transit.

-------À l'arrière-port de

l'Agha, environ 29 hectares de terre-pleins, chaussées comprises,

ont été remis à la Chambre de Commerce et sont livrés

à l'exploitation. Cette superficie comprend les terre-pleins de

rive, le môle aux minerais, le grand môle et le môle

Amiral-Mouchez. Les terre-pleins de l'Arrière-port servent au dépôt

et à la manutention des marchandises débarquées ou

à embarquer, ou pour des installations privées ayant un

caractère maritime.

Formes et appareils de radoub

Le port d'Alger possède

-------1°/ Deux

formes de radoub dont des dimensions sont les suivantes

|

DIMENSIONS

|

GRANDE FORME

|

PETITE FORME

|

|

LONGUEURS:

|

|

|

| Depuis le heurtoir de

l'enclave extérieure jusqu'au sommet de l'hémicycle

amont |

138m83

|

81m90

|

| De la fosse aux tins

|

114m87

|

61m46

|

| Entre les faces extérieures

des tins extrêmes |

110m42

|

57m26

|

|

LARGEURS:

|

|

|

| Au niveau du couronnement |

26m40(+1m20)

|

22m(+1m20)

|

| - du zéro du port |

25m92(+0)

|

21m52(+0)

|

| - de la 3e banquette |

22m72 (-2m01)

|

"

|

| - de la 2e banquette

|

19m03 (-5m22)

|

16m10 (-2m80)

|

| - de la 1ere banquette |

15m83(-7m22)

|

10m60 (-5m05)

|

|

TIRANTS D'EAU

|

|

|

| Sur le dernier tin à

l'aval |

8m35

|

5m68

|

| Sur le dernier tin à

l'amont.... |

7m31

|

5m05

|

-------2°/

trois cales sèches, situées au Sud du port, dont les dimensions

sont les suivantes

|

SITUATION

|

Longueur

|

Largeur

|

Pente

|

Niveau du seuil

|

Observ.

|

|

Cale du sud (1)

|

80m |

12 |

0m0969 |

-3m50 |

(1)une marche à 45m46

du seuil |

|

Cale du milieu

|

79m75 |

30m10m |

0m0562 |

-1m |

|

Cale du nord.

|

de 79m75 à 42m30 |

40m10 |

0m0487 |

-0m00 |

-------Voici le

nombre des navires et chalands ayant passé en forme pendant l'année

1913

| |

Navires de commerce,

remorqueurs et chalands |

Navires de l'État

|

|

Nombre

|

Tonnage

|

Navires de guerre

|

Service des Douanes

|

Tonnage

|

|

Grande forme

|

62

|

32.100

|

"

|

"

|

"

|

|

petite forme

|

44

|

4.897

|

1

|

2

|

364

|

|

Totaux

|

106

|

36.997

|

1

|

2

|

364

|

-------D'autre part,

indépendamment des canots et embarcations diverses, 132 chalands,

4 balancelles et 9 remorqueurs ont occupé les cales de carénage

pendant l'année 1913.

-------Sur

la demande de la Chambre de Commerce, le Service des Ponts et Chaussées

a dressé un avant-projet de construction de cales de carénage

au Sud du Grand Môle de l'Agha. Ce projet prévoit la construction

des trois cales indiquées sur le plan général de

l'extension du port, au fond de la darse située entre le grand

môle et l'épi de protection. Les cales présenteront

un front de 120 mètres et une longueur de 100 mètres. Leurs

seuils seront descendus à (-1,50), (-1,50) et (-3,00). La dépense

sera d'environ 600.000 francs.

-------Ce

projet a été approuvé par la Commission d'enquête

nautique, dans sa réunion du 7 mars 1914.

OUTILLAGE

-------Grues.

- Il existe dans le port six grues fixes se manœuvrantà

bras

-------Une

de la force de 20.000 kilos

-------Deux

de la force de 5.000

-------Deux

de la force de 1.500

-------Une

de la force de 1.000

-------Ces

grues sont concédées à la Chambre de Commerce

-------Le

Service du Port est chargé de la surveillance, de l'entretien et

de 'la perception des droits.

-------Cet

outillage étant devenu insuffisant, la Chambre de Commerce a décidé

l'établissement de deux grues électriques de 3 tonnes à

portique roulant. Ces engins seront installés à l'arrière-port.

-------De

plus, la Chambre de Commerce a mis à l'étude un projet d'outillage

du Grand Môle de l'Arrière-Port comprenant 24 grues électriques

du même type, soit 20 grues de 1.500 kilos et 4 grues de 3.000 kilos

; ce projet sera réalisé en deux étapes, par moitié.

-------D'autre

part, MM. Valéro et Laffont ont été autorisés

à mettre en service sur les quais d'Alger quatre grosses grues

à vapeur montées sur locomobiles, et la Société

" L'Entreprise Maritime et Commerciale ", ainsi que la "

Société Commerciale d'Acconage " possèdent,

chacune, une grue à vapeur de la force de 1 tonne et mue sur camion

à vapeur.

-------La

Société Ch. Schiaffino et Cie possède un ponton-grue

à vapeur de la force de 40 tonnes, un ponton de la force de 20

tonnes et un ponton de la force de 10 tonnes.

-------La

Société Ch. Schiaffino, A. Jouvet et Cie (Laurent Schiaffino

et Cie successeurs) a introduit dans le port cinq grues pivotantes et

flottantes à vapeur. MM. Valéro et Laffont ont également

été autorisés à introduire deux grues de ce

type ; ils en ont déjà mis une en service pour la manutention

des charbons de soute.

-------Enfin,

la Société " L'Entreprise Maritime et Commerciale "

et la " Société Commerciale d'Acconage " ont également

une grue pivotante et flottante à vapeur de la force de 5 tonnes.

-------Le

Service des Ponts et Chaussées est autorisé à louer,

à des conditions déterminées par arrêté

du Gouverneur Général du 16 mai 1881, le ponton-grue de

36 tonnes qui lui sert à couler les blocs artificiels. Une provision

est versée entre les mains du Régisseur-Comptable qui paie,

aux lieu et place de l'usager, les frais réels en matières

et ouvriers, ainsi qu'une location de 50 francs par jour au Service des

Domaines. La provision est augmentée, s'il y a lieu, en cours d'emploi.

Le reliquat est remboursé. La location ne peut avoir lieu qu'autant

que les besoins du service ne s'y opposent pas.

-------Par

rétrocession de la Chambre de Commerce, la " Société

d'Embarquements " a installé en 1905, sur le quai Nord du

môle de l'Agha, pour le chargement des minerais, un titan transbordeur

et une grue à portique actionnés par l'électricité.

-------Le

port d'Alger possède 474 chalands pour l'embarquement des marchandises,

35 remorqueurs et 5 bateaux citernes.

-------MM.

Ch. Schiaffino, A. Jouvet et Cie (Laurent Sichiaffino et Cie, successeurs),

ont attaché au port d'Alger un matériel complet de sauvetage,

de renflouement et de protection contre l'incendie des navires.

-------Le

port d'Alger se trouve ainsi doté d'un matériel de tout

premier ordre pour le sauvetage et le renflouement des navires, et qui

peut avantageusement rivaliser avec celui des autres ports de la Métropole

et de l'Algérie.

-------Hangars-abris.

- Sur les quais du Sud, des hangars concédés à la

Chambre de Commerce sont en service depuis juillet 1896 et couvrent une

superficie de 3.600 mètres carrés. De nouveaux hangars,

d'une superficie de 3.300 mètres carrés, ont été,

mis en service en août 1907.

-------Les premiers sont surmontés

d'un étage ; les nouveaux bâtiments ne comportent qu'un rez-de-chaussée.

.

-------Le rez-de-chaussée est exclusivement

affecté à abriter la marchandise immédiatement avant

son embarquement ou après son débarquement. Le sol de ce

rez-de-chaussée reste soumis au régime légal de la

grande voirie, sous réserve seulement de la perception par la Chambre

de Commerce de taxes établies pour le dépôt et la

manutention des marchandises.

-------Le premier étage est destiné

à recevoir les marchandises admises à stationner dans les

dépendances du port pendant un certain laps de temps.

Mouvement Maritime et

commercial

-------Par sa situation

géographique incomparable, le port d'Alger voit son importance

augmenter journellement .Au point de vue du tonnage de jauge, il occupait

le deuxième rang parmi

les principaux ports de France, avec un tonnage de 19.436.770 tonnes en

1913 ; pour l'effectif des marchandises, il venait immédiatement

après les ports de Bordeaux et du Havre et se classait au cinquième

rang parmi les ports français, avec 3.482.161 tonnes en 1913.

-------Placé en un point central sur

la grande route méditerranéenne, à égale distance

du Nord de l'Europe et du Canal de Suez, le port d'Alger a été

choisi depuis longtemps comme port de ravitaillement et de relâche

par les nombreuses Compagnies de navigation qui desservent les stations

du Levant et de l'Extrême-Orient.

-------En 1855, le nombre des navires qui

fréquentaient le port d'Alger, s'élevait à 3.555,

avec un tonnage de 369.622 tonnes ; il passait, dix ans plus tard, à

3.752 avec un tonnage de 456.340 tonnes pour atteindre successivement

les chiffres suivants :

| |

NAVIRES

|

TONNAGES

|

|

En 1875

|

3.332

|

771.406

|

|

1885

|

4.474

|

1.773.570

|

|

1895

|

7.183

|

6.486.934

|

|

1905

|

10.579

|

11.302.905

|

|

1910

|

11.956

|

15.848.482

|

|

1911

|

12.189

|

16.381.777

|

|

1912

|

12.983

|

18.414.567

|

|

1913

|

13.001 (1)

|

19.436.770

|

(1) Avec ce nombre de

navires, Alger occupait en 1913 le troisième ,rang parmi les principaux

ports de France, après Marseille et le Havre

-------Dans ce total de navires fréquentant

le port, on voit figurer les pavillons de toutes nationalités :

c'étaient, en 1913, d'abord des navires français (5.230),

puis des anglais (2.366), des allemands (622), des italiens (218), des

hollandais (339), des espagnols (307), des autrichiens (475), puis des

danois, des norvégiens, des grecs, des belges, des suédois,

des russes, des roumains, etc.

-------Bien que très connus des armateurs,

les avantages d'Alger, station de charbonnage, ne sauraient être

assez mis en relief ; par sa situation exceptionnelle, par la rapidité

et la facilité avec lesquelles s'y effectuent les opérations

de ravitaillement des navires, le port d'Alger peut avantageusement concurrencer

les ports rivaux de Malte et de Gibraltar ; aussi le mouvement des navires

relâcheurs y a-t-il pris, depuis quelques années, une grande

extension.

-------Des dépôts de charbon,

dont l'importance varie de 30.000 à 35.000 tonnes, sont constitués

sur les quais, et des chalands chargés sont tenus à la disposition

des navires jour et nuit, et les accostent dès leur mouillage.

-------Pour conserver au port d'Alger sa

place de port de ravitaillement et lui permettre d'être aussi bien

approvisionnéen huile lourde qu'il l'est en charbon, la Chambre

de Commerce a récemment décidé d'affecter à

des dépôts de mazout les terre-pleins de l'extrémité

du grand Môle de l'Agha où seront édifiés d'importants

réservoirs qui ravitailleront les navires en relâche spécialement

aménagés pour la chauffe au mazout, quel que soit leur pavillon,

et l'industrie locale.

-------L'étendue

de la nappe d'eau rend commodes et rapides les opérations d'amarrage

et les manœuvres d'entrée et de sortie.

-------Trois entrepôts

fictifs fournissent aux navires, en franchise de droits de douane, des

huiles lourdes pour le graissage des machines. Des bateaux-citernes assurent

le ravitaillement en eau douce et des maisons d'Alger s'occupent, dans

les meilleures conditions, de la fourniture des vivres frais.

-------Le nombre des

relâcheurs était de 258 en 1890 ; en 1913, on en a compté

2.428, avec un tonnage de 5.210.053 tonnes. Le trafic total du charbon

a été le suivant, en 191 3, au port d'Alger :

-------Entrée 1.047.110 tonnes

-------Sortie 817.588 -

-------De nombreuses Compagnies de navigation

françaises et étrangères desservent régulièrement

le port d'Alger, et le mettent en communication constante avec les ports

de la côte algérienne et tunisienne, de la Métropole,

des colonies françaises et de l'étranger (i).

( Voir page 25 et suivantes la

liste des Compagnies de navigation françaises et étrangères

desservant le Port d'Alger avec l'indication des services réguliers

ou irréguliers qu'elles assuraient à la date du 31 août

1920)

-------En 1913, le nombre des navires affectés

aux principales lignes de navigation a été, pour le Compagnies

françaises, de 135 avec un tonnage de 146.385 tonnes, et, pour

les Compagnies étrangères, de 116 avec un tonnage de 407.349

tonnes. Le nombre de voyages et de passagers s'est réparti de la

façon suivante

| |

VOYAGES

|

PASSAGERS

|

|

Compagnie françaises

|

2.217

|

178.698

|

|

étrangères

|

503

|

24..721

|

|

TOTAL

|

2.720

|

203.419

|

-------Il est, d'autre part,

intéressant de mentionner qu'avec son délicieux climat,

le pittoresque de sa ville arabe et l'incomparable beauté de son

cadre, Alger tend à devenir de plus en plus un point d'escale pour

les paquebots touristes. C'est ainsi qu'avant la guerre, six grandes Compagnies

étrangères avaient choisi Alger comme escale de tourisme

pour leurs paquebots dont plusieurs ont un tonnage de 15.000 à

25.000 tonneaux.

-------Enfin, Alger possède une flotte

déjà importante qui comprend 416 unités, dont 86

vapeurs et 327 voiliers d'un tonnage d'ensemble de 29.049 tonneaux.

-------Depuis la conquête, toutes les

branches de l'activité commerciale du port d'Alger ont accusé

une progression constante. En 1831, les valeurs déclarées

en douane étaient les suivantes : Importations : 2.926.800 francs

; exportations 739.800 francs, soit 3.666.6oo francs au total. En 1841

, le mouvement commercial s'établissait comme suit : Importations

: 37,1170.381 francs ; exportations : 1.789.912 fr., représentant

39 millions 260.293 francs; cette augmentation sensible des importations

était due principalement à l'accroissement de la population

civile et au progrès général de la colonisation du

département ; quant aux exportations, elles offraient, comme e

on le voit, dans un délai de 10 ans, une plus-value de 1.050.112

francs, qui se partageaient entre les produits naturels du pays et ceux

de réexportation.

-------En 185o, les importations atteignaient

3.465.605 francs et les exportations 3.464.996 francs. Dès cette

époque, la part principale des importations algériennes

est acquise à Alger, en raison de sa situation politique et commerciale,

de l'importance de sa population et de celle de la province dont elle

est le chef-lieu. Pour ce qui est des exportations, elles avaient presque

doublé depuis 1840, par suite des demandes successives de la Métropole

et de l'étranger.

-------En 186o, les importations passaient

à 44.833.775 francs et portaient principalement sur les cafés,

les bois bruts et sciés, les matériaux, la poterie, les

tissus, les ouvrages en peaux et la mercerie ; la valeur des exportations

atteignait 17.680.815 francs, avec une forte augmentation sur les animaux

vivants, les peaux brutes, les soies, le liège brut et le coton.

-------Dès 1870, des relations commerciales

du port d'Alger avec la France et les nations étrangères

présentent une grande activité; à l'importation,

qui atteint le total de 65.386.165 francs, figurent un grand nombre de

produits, notamment les sucres, le cafés, les tabacs en feuilles,

les tissus, la houille, la fonte, les fers et aciers ; d'autre part, le

développement des exportations qui s'élèvent à

33.677.861 francs, atteste déjà l'état prospère

du département et les précieuses ressources qu'il offrait

à la colonisation.

-------L' augmentation qu'accuse le chiffre

des exportations s'étend aux divers éléments de la

production agricole et industrielle de la province d'Alger : céréales,

tabacs, huiles d'olive, lièges, laines, peaux, crin végétal,

alfa, vins, etc..-

-------Mais c'est réellement

depuis 188o que le mouvement commercial du port d'Alger se traduit par

des chiffres significatifs. À cette époque, en effet, les

importations s'élèvent à 101.705.414 francs ; elles

passent à 113.114.573 francs en 1890 et à 141.241.880 francs

en 1900, pour atteindre 239.223.083 francs en 1910, et 301.441.000 francs

en 1913. Les exportations prennent également un essor considérable

: de 45.934.291 francs, elles passent à 74.260.350 francs en 1890,

, à 83.810.950 francs en 1900 et atteignent 206.719.591 francs

en 1910. Elles sont de 182.966.000 francs en 1913 ; cette diminution assez

sensible, qu'accuse d'ailleurs le mouvement commercial de l'Algérie

tout entière, est due à la mauvaise campagne de céréales

et au rendement inférieur des récoltes vinicole et oléicole

en 1917.

--------La

progression du trafic du port d'Alger, de 188o à nos jours, apparaît

d'une façon frappante dans le tableau suivant

|

1880

|

183.811 tonnes

|

111.707 tonnes

|

|

1885

|

243.248

|

128.225

|

|

1890

|

361.914

|

258.541

|

|

1895

|

545.031

|

542.407

|

|

1900

|

737.074

|

590.361

|

|

1905

|

1.122.121

|

1.147.383

|

|

1910

|

1.395.249

|

1.750.521

|

|

1911

|

1.478.988

|

1.721.624

|

|

1912

|

1.692.418

|

1.951.107

|

|

1913

|

1.731.747

|

1.750.414

|

--------Ainsi, depuis

trente ans, le trafic du port d'Alger a décuplé. Les importations

comprennent les bois, la houille, les matériaux de construction,

les meubles, les machines, les outils et ouvrages en métaux, les

papiers, les tissus, les produits chimiques, les boissons, etc.

--------Aux

exportations figurent les vins, les bestiaux, les peaux, les laines, le

liège, les tabacs, le crin végétal, l'alfa, les fruits

et légumes primeurs, l'huile d'olive, la houille, les minerais

de fer, de zinc, etc.

Travaux du Port d'Alger

Le Port actuel.-Travaux

en cours d'exécution ou projetés

--------Ancien

port. - Après la prise d'Alger, on dut songer

a réparer tous les ouvrages du port qui étaient en mauvais

état ; le Service des Ponts et Chaussées se mit immédiatement

à œuvre. En même temps, l'Administration étudiait

l'aménagement du grand port nécessaire à la capitale

de notre nouvelle possession. Toutefois, en raison de l'urgence, des travaux

partiels furent entrepris pendant les études ;celles-ci durèrent

d'ailleurs longtemps et ce ne fut qu'en 1848 que le projet du port fut

approuvé et que les travaux purent être poussés activement

--------En

1870, le port présentait une enceinte de jetées avec deux

passes, dont 1'une se trouvait dans la branche du large de la jetée

Sud, des quais allant du Nord du port jusqu'au Sud de la gare, deux formes

de radoub et un ouvrage ébauché, première partie

du prolongement de la jetée du nord. Une gare à voyageurs,

des voies de quai pour les marchandises existaient sur le terre-plein.

--------Des

voûtes, derrière les terre-pleins, servaient de magasins.

Cinq grues facilitaient le débarquement des marchandises lourdes.

Il y eut alors un temps d'arrêt.

--------En

1879 seulement, les travaux de premier établissement furent repris,

et, en 1885, le port se trouva doté de nouveaux quais allant du

Sud de la gare aux cales de carénage et de trois cales de carénage

contiguës entre ces quais et les formes de radoub. Pendant la même

période (1879-1885), la passe de la branche du large de la jetée

dit Sud fut fermée et le prolongement de la jetée du Nord

fut continué, mais non achevé. Il ne fut plus exécuté

d'autres travaux jusqu'en 1892. En 1890, l'ensemble des travaux du port

avait entraîné une dépense totale de 46.265.000 francs.

--------De

1892 à 1901, la jetée du Sud a reçu un prolongement

de 100 mètres, rétrécissant la grande passe et atténuant

le ressac ; une passe de 70 mètres de large et de 6 mètres

de profondeur a été ouverte dans la branche d'enracinement

de la jetée du Sud pour faire communiquer le port avec la baie

de l'Agha ; la jetée du Nord a été élargie

sur 200 mètres de longueur; le prolongement de cette jetée

a été terminé. Les extrémités des jetées

ont été signalées par des bouées lumineuses.

Tout le couronnement de la jetée du Nord a été reconstruit

suivant un profil nouveau; les fonds rocheux situés au nord des

hangars de la Chambre de Commerce ont été approfondis. Les

dépenses pour ces travaux exécutés par l'État

se sont élevées à 1.980.000 francs.

------Dans

la même période , la Chambre de Commerce reçut par

décret du 5 juin 1894, la concession de l'outillage du port, consistant

en rues et en hangars-abris.

--------Un

projet de rétrécissement de la passe d'entrée fut

déclaré d'utilité publique par décret du 4

août 1902. Ce projet comprenait un allongement de 50 mètres

de la jetée Sud et un éperon de 22 mètres enraciné

au musoir Nord, réduisant à 175 mètres la nouvelle

largeur de la passe; les travaux ont été terminés

en 1904. La passe Sud a été approfondie à la cote

- 10 mètres en 1906.

------Les

matériaux de construction, les meubles, les machines, les outils

et ouvrages en métaux, les papiers, les tissus, les produits chimiques,

les boissons, etc.

--------Le

môle reliant

l'îlot Al-Djefna à la terre a été

achevé en 1908 ; il a été exécuté en

même temps que le comblement des anciens bassins de la Douane. La

dépense totale occasionnée par ces travaux (810.000 francs),

a été couverte par un subside de la Chambre de Commerce.

--------Des

travaux d'amélioration du port, comprenant le revêtement

intérieur et le renforcement du talus extérieur de la jetée

Nord, pour la rendre impénétrable à la houle, le

dérasement de la " Roche-sans-Nom " jusqu'à la

côte (- 12 m 6o) et le dérasement jusqu'à la cote

(-7m ) des roches sous-marines situées au droit des hangars-abris

de la Chambre de Commerce ont été terminés en 1912.

La dépense totale occasionnée par ces travaux a atteint

720.000 francs ; elle a été supportée par la Colonie.

--------Arrière-port

de l'Agha.

--------Les

travaux de construction de l'arrière-port de l'Agha, commencés

en 1898, et terminés, pour le gros œuvre, vers la fin de l'année

1904, ont été exécutés au moyen de fonds provenant

d'un emprunt de la Chambre de Commerce qui, en compensation, a reçu

la concession pour 75 ans des terre-pleins gagnés sur la mer. Ces

terre-pleins sont desservis par un réseau de voies de quai installées

par la

Compagnie et la Société des Chemins de Fer sur Routes d'Algérie.

--------Une

loi en date du 19 juillet 1905 a déclaré d'utilité

publique les travaux d'achèvement du bassin ainsi formé.

Ces travaux comprenaient

--------1°/ une grande jetée de

600 mètres de longueur, enracinée au fort du coude, point

d'intersection des deux branches de la jetée Sud du port ;

--------2°/

un grand môle de 550 mètres de longueur, relié à

la nouvelle jetée par deux jetées secondaires laissant entre

elles une passe de 100 mètres de largeur. Cette passe est couverte

par une jetée avancée de 200 mètres de longueur,

qui protège en même temps le quai extérieur du grand

môle .

--------La dépense a atteint 8.200.000

francs, dont, 5.800.000 francs incombant à la Colonie et 2.4000.000

francs à la Chambre de Commerce.

--------Le nouveau bassin formé par

les jetées et le grand Môle a une superficie de 35 hectares

environ. Le petit môle de l'Agha ou " môle à minerais

", situé au milieu de ce bassin, étant devenu insuffisant

par suite de l'extension croissante des exploitations minières

de la région, sa longueur a été portée de

200 à 300 mètres.

--------Les travaux d'achèvement de

l'Arrière-Port de l'Agha sont terminés depuis fin juillet

1912.

--------On a aussi construit, dans l'Arrière-Port,

un môle d'une largeur de 125 mètres, dit " môle

Amiral-Mouchez " accolé à la jetée Sud.

--------L'avancement des quais de rive entre

le quai Sud du môle Amiral-Mouchez et le quai Nord du Môle

à Minerais, sur 31 mètres de largeur, a été

compris dans le même projet. Les travaux ont été achevés

à la fin de l'année 1912. Leur estimation s'élève

à 2.330.000francs.

--------Pour préserver le quai Sud

du grand Môle contre l'ensablement que provoque le courant littoral,

un épi de défense constitué par un mur de quai fondé

à des profondeurs variant entre (-4m) et (-7m), a été

construit en 1911-1912, à 200 mètres au Sud du Grand Môle.

La longueur de cette protection atteint 222 mètres, et prolonge

un épi en enrochement antérieurement établi. La dépense

a atteint 187.000francs.

--------On a reconnu, depuis, la nécessité

de prolonger sur 200 mètres environ, cet épi de défense.

Le projet dressé à cet effet a été

approuvé par la Commission d'enquête nautique dans sa réunion

du 7 mars 1914

Extension du port au

Sud-est.

cliquer

pour avoir le plan

(110 ko)

--------Un

avant-projet d'extension du port au Sud-est a été présenté

par le Service des Ponts et Chaussées et adopté par la Chambre

de Commerce dans ses séances des 19 juin et 2o novembre 1912.

--------Cet avant-projet comprend la création

d'un avant-port et la construction de deux nouveaux bassins.

--------L'avant-port, d'une superficie de

115 hectares, est fermé, d'une part, par le prolongement de la

jetée Nord du port d'Alger, sur une longueur de 850 mètres,

et, d'autre part, par une jetée Nord-est de 838 mètres,

légèrement infléchie à 522 mètres de

son origine (musoir de la passe principale). La nouvelle passe entre la

jetée du Nord et la jetée de l'Est a 175 mètres de

large.

--------Un premier bassin de 8o hectares,

"bassin de Mustapha" est relié à l'avant-port

par une passe secondaire de 150 mètres de largeur et limité

au Nord-est par la partie infléchie d'une jetée-môle.

--------Un deuxième bassin, "

bassin du Hamma" de 60 hectares, faisant suite au premier, est en

communication avec celui-ci par une passe dite : Passe du Hamrna, de 100

mètres de largeur et limitée au Nord-est par la partie de

la jetée-môle du large, parallèle aux voies du P.L.M.

et à l'Est par une jetée normale à ces voies prenant

naissance vers l'embouchure de l'Oued-Kniss.

--------La jetée-môle, de 1848

mètres de longueur totale et 100 mètres de largeur, est

située, dans sa partie parallèle aux voies du P.-L.-M.,

à une distance de 1.360mètres de ces voies.

--------La jetée de l'Oued-Kniss a

140 mètres de largeur à son extrémité Nord.

--------La disposition intérieure

du bassin comprend

--------1° Un avancement de 450 mètres

parallèle au P.-L.-M.;

--------2° La construction de 5 môles

obliques (de 300 et 650 mètres de long sur 160 à 17o mètres

de large) et d'un môle de raccordement, avec les terre-pleins situés

au Sud du Grand Môle ;

--------3° Un emplacement réservé

au Sud-est pour la création de trois formes de radoub avant respectivement

300, 200 et 150 mètres, et à l'Ouest, un terre-plein voisin

du Grand Môle de l'Agha pour la construction des cales de carénage

dont il a été parlé plus haut.

--------Les nouveaux terre-pleins gagnés

sur la mer représenteront une superficie totale de 175hectares.

Ils seront reliés à la route nationale d' Alger à

Constantine par trois rampes réparties sur leur longueur et pourvus

de voies de distribution pour le service des Compagnies de Chemins de

fer.

--------L'avant-projet ainsi défini

est celui définitivement arrêté d'accord avec la Chambre

de Commerce, en tenant compte des observations de la Commission d'enquête

nautique et de la Commission des Inspecteurs généraux des

Ponts et Chaussées instituées en vue de son examen. Par

lettre du 21 mars 1919, le Ministre des Travaux publics et des Transports,

après examen en Conseil supérieur des Travaux publies, a

donné son approbation à l'avant-projet, qui a été

soumis au Parlement le 16 juin 1920, en vue d'obtenir la déclaration

d'utilité publique.

--------Pour l'exécution des travaux,

une participation a été votée par la Colonie : le

complément des dépenses sera couvert par la Chambre de Commerce

concessionnaire des nouveaux terre pleins à créer au moyen

de plusieurs emprunts.

Concession à

la Chambre de Commerce des terre-pleins de l'ancien port.

-------Un

avant-projet de concession des terre-pleins de l'ancien port à

la Chambre de Commerce est soumis au Ministre pour obtenir le décret

d'utilité publique. La concession comprendra la superficie des

terre-pleins déjà créés avec des voies ferrées

existantes et celles à établir. Le projet comporte la création

de voies ferrées nouvelles et le rachat par la Chambre de Commerce

des voies anciennes.

Aménagement du

front du môle El Djefna

-------Par

délibération du 16 avril 1913, la Chambre de Commerce a

demandé que l'aménagement du front du môle Al-Djefna

soit distrait de l'avant-projet de concession des terre-pleins, en vue

de l'installation, sur le quai Nord du dit môle, de la Compagnie

de navigation concessionnaire du service postal Alger-Marseille et que

les travaux soient exécutés dans le plus bref délai

possible.

-------Ce

projet, soumis en mars 1914 à l'examen de la Commission d'enquête

nautique, ayant été adopté et les conférences

mixtes étant closes, une décision gouvernementale en date

du 14 avril suivant a autorisé la production du projet définitif

pour la mise en adjudication. Cette adjudication n'a pas donné

de résultat en 1915.

MOUVEMENT de la

NAVIGATION dans le PORT d'ALGER

cliquer

ici pour une page détaillée.( 80 ko)

PORT D'ALGER

MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION

(Commerce général)

|

ANNÉES

|

ENTRÉES ET SORTIES

|

TONNES DE MARCHANDISES importées

et exportées

|

|

NOMBRE de NAVIRES

|

TONNAGE

|

|

1901

|

7.494

|

6.082.532

|

1.112.600

|

|

1902

|

8.558

|

7.384.820

|

1.310 610

|

|

1903

|

10.598

|

10.685.283

|

1 891.403

|

|

1904

|

8.989

|

8 154.514

|

1.748 628

|

|

1905

|

10.579

|

11.302.905

|

2.269.578

|

|

1906

|

10817

|

12.006.083

|

2.461.783

|

|

1907

|

11.827

|

14.307.549

|

2.797.710

|

|

1908

|

10.830

|

13.097.780

|

2.742.714

|

|

1909

|

11.445

|

14.180.900

|

2.774.005

|

|

1910

|

11.956

|

15.848.482

|

3.145.770

|

|

1911

|

12.188

|

16.381.777

|

3.200.607

|

|

1912

|

12.983

|

18.414.567

|

3.643.525

|

|

1913

|

13.001

|

19.436.770

|

3.482.161

|

|

Période de guerre:

les événements de guerre ont diminué le mouvement

maritime et commercial dans le port d'Alger pendant les années

1914 à 1918.-Le trafic n'a pas encore été rétabli

pendant l'année 1919.

|

COMPAGNIES

MARITIMES

effectuant des services réguliers

directs ou avec escales dans d'autres ports algériens, suivant

les disponibilités de tonnage et les besoins de fret.

(Organisation à la date da 31 août 1920)

(1:Les Compagnies de Navigation ci-après prennent des passagers

: Compagnie Générale Transatlantique (pour Marseille) -

Compagnie de Navigation Mixte (pour Marseille et Port-Vendres). - Société

Générale de Transports Maritimes à Vapeur (pour Marseille

).-Toutes les autres Compagnies mentionnées sous cette rubrique

font uniquement des services pour marchandises. )

a) COMPAGNIES FRANÇAISES

------1° Service

Alger-Marseille :

Compagnie Générale Transatlantique

Compagnie de Navigation Mixte.

Société Générale de Transports Maritimes à

Vapeur.

------2°

Service Alger-Cette

Compagnie de Navigation Mixte.

Compagnie Castel (de Cette) M. Debusscher, agent à Alger.

Ligne Cettoise de Navigation (Puech fils, armateur à Cette, représenté

à Alger par le Transit Franco-Algérien).

------3°

Services Alger-Port-Vendres et Alger-Nice Compagnie

de Navigation Mixte.

------4°

Service Alger-Bordeaux-St-Nazaire-Nantes Compagnie

Générale Transatlantique.

------5°

Services Alger-Bordeaux (ou La Pallice) et Alger-Nantes-Brest.

Société Navale de l'Ouest.

------6°

Service Alger-Bordeaux-Nantes-Brest

Société " Les Affréteurs Réunis ".

------7°

Service Alger-Rouen

Société Navale de l'Ouest.

Société " Les Affréteurs Réunis ".

------8°

Service Alger-Le Hâv-re-Reiren

Compagnie Hâvraise Péninsulaire.

------9°

Service Alger-Dunkerque :

Compagnie des Bateaux à Vapeur du Nord.

------10° Services

côtiers

Laurent Schiaffino et Cie

Antoine Achaque.

Société " Les Affréteurs Réunis"

b) COMPAGNES ÉTRANGÈRES

------1°

Compagnies représentées par MM. Olivier

et Cie agents maritimes

-Franco Bristish Steamship Company Ltd (Hambourg, ports anglais, ports

algériens, ports du Levant).

-Transport Trading Company Ltd (mêmes services).

-Livermore Dearborn and C° (Independent Steamship Corporation). (Etats-Unis,

Algérie, Levant).

------2°

Compagnies représentées par MM. Delacroix et fils, agents

maritimes.

-Compagnie Royale Néerlandaise (Amsterdam-Alger).

-Compagnie Moss de Liverpool (Liverpool, Alger, ports algériens

et égyptiens).

Principales Compagnies

maritimes françaises et étrangères effectuant des

services irréguliers

(Organisation à la date du 31 août 1920) (i)(1) Exception

faite des services de la Compagnie Jean Sitgès, les services maritimes

indiqués sur cette liste sont uniquement pour marchandises.

1° Service Alger- Marseille

: Société "Les Affréteurs

Réunis ".

2°Service Alger-Cette-Marseille : Société

" Les Affréteurs Réunis".

3° Service Marseille-Alger-ports algériens

et tunisiens Société Delmas frères et Vieljeux.

(Le service France-Océan de cette Compagnie est momentanément

assuré par les navires de la Société Navale de l'Ouest).

4° Service Alger-Le Havre : Société

Navale de l'Ouest.

5° Service Alger-Rouen : Compagnie "

Armement Adolf Deppe " (d'Anvers). (C. Lando, courtier maritime à

Alger).

6° Service Alger-Anvers : Société

Navale de l'Ouest. - Dens et C° (à Anvers) (E. Delacroix et

fils, agents maritimes à Alger). - Compagnie u "Armement Adolf

Deppe" (d'Anvers).

7° Service Alger-Londres ou Hull : Compagnie

Wilson's (Olivier et Cie, agents maritimes à Alger).

8° Service Alger-Italie-ports de l'Adriatique

: Compagnie Tripcovich (P. Cherfils, agent maritime à Alger).

9° Services Alger-Amérique du Nord

: White Star Line C° (J. Crispo, courtier maritime à Alger).

10° Services Alger-Italie : (J. Crispo,

courtier maritime, Alger).

11° Services Alger-Alicante....Compagnie

Jean Sitgès, à Alger

12° Services Alger - Valence....Compagnie

Jean Sitgès, à Alger

13° - Services Alger-PalmaCompagnie Jean

Sitgès, à Alger

|