L'oeuvre de la France dans le domaine maritime en Algérie

La vie économique de l'Algérie

dépend étroitement de l'activité de ses ports.

Enserrée entre le Maroc à l'Ouest et la. Tunisie à

l'Est avec lesquels elle n'effectuait que peu d'échanges commerciaux

avant les événements actuels et limitée au Sud par

le désert qui, jusqu'à la mise en exploitation de la ligne

de chemin de fer de la Méditerranée au Niger constituera

une barrière commerciale naturelle, l'Algérie recevait par

ses ports, avant 1939, la quasi totalité des matières premières

et des produits ouvrés nécessaires à son industrie

et à son commerce, et exportait par eux la majeure partie de sa

production viticole, agricole et minière et de son bétail.

Avertis de cette situation et soucieux de donner au commerce algérien

le maximum de facilités, les Pouvoirs Publics ont attaché

la plus haute importance à la construction, à l'extension

et à l'aménagement des ouvrages des ports, à la création

et au perfectionnement de leurs outillages.

Les Gouverneurs Généraux qui se sont succédé

en Algérie n'ont cessé de montrer la plus grande sollicitude

dans ce domaine en faisant participer aux dépenses des travaux

les ressources du budget algérien. Dans cette œuvre, ils ont

été secondés par les Chambres de Commerce à

qui ils ont concédé à la fois les terre-pleins et

les outillages publics clans les ports les plus importants : Alger, Oran,

Bône, Mostaganem, Philippeville, Bougie, Nemours. On jugera de l'effort

accompli par les Compagnies Consulaires Algériennes par les chiffres

suivants valables pour la période 1920-1940 :

- Fonds de concours aux dépenses de construction et d'amélioration

des ouvrages d'infrastructure 400 millions de fr.

dont 3/4 pour Alger et Oran.

- Dépenses d'équipement des ports (chaussées et voies

ferrées, hangars, silos, engins de levage et de manutention, éclairage,

etc...). 150 millions de fr. dont 4/5 pour Alger et Oran.

- Ensemble des dettes actuelles des Chambres de Commerce contractées

pour les besoins des ports et compte tenu des amortissements déjà

effectués 250 millions de fr.

Enfin, dans tous les ports algériens qui tous sont des ports non

autonomes, la conception et l'exécution des ouvrages portuaires

et de leurs outillages publics sont œuvre de plusieurs générations

d'Ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées qui, malgré

une topographie peu favorable et les violentes tempêtes de la Méditerranée,

ont su mener à bien la tâche immense qui leur était

dévolue et qui se traduit par les réalisations suivantes

pour l'ensemble des établissements maritimes de l'Algérie:

- Longueur des jetées 27 km.

- Surface des bassins 826 ha.

- Longueur des murs de quai 26 km.

- Surface des hangars et des magasins 96.400 m2

- Surface des terre-pleins 291 ha.

- Longueur des voies ferrées ....... 75 km.

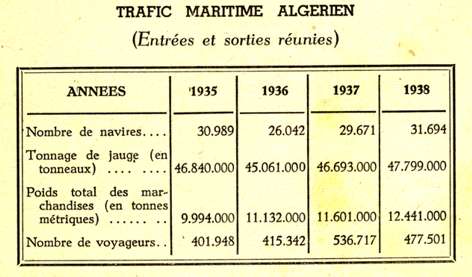

Cette œuvre grandiose a permis le trafic maritime donné, pour

les quatre années 1955 à 1958, par le tableau suivant qui

se passe de tout commentaire :

TRAFIC MARITIME ALGÉRIEN

|

Installée en Algérie depuis une centaine d'années, la France, par son génie colonisateur, a fait de cette terre nord-africaine le plus beau joyau de sa couronne de colonies. L'oeuvre qu'elle y a accomplie, dans le domaine portuaire en particulier, reconnue par le monde entier, est un titre de plus au droit imprescriptible qu'elle a sur son Empire.