Les ports principaux

Le port d'Alger

SITUATION

Le port d'Alger est situé dans la

partie Ouest de la rade de même nom qui présente la forme

d'un croissant de 10 milles environ de corde et de 4 milles de flèche,

largement ouvert sur le Nord et dont les pointes sont : à l'Ouest,

le cap

Caxine et à l'Est le Cap

Matifou.

La rade est une rade foraine à fond de sable et de vase de bonne

tenue. Actuellement, les navires mouillent en racle à l'abri du

prolongement de la jetée Nord, à l'emplacement du futur

avant-port où ils trouvent des fonds de 25 à 30 mètres

et un refuge relatif contre les gros temps d'Ouest et de Nord-ouest.

Les abords du port actuel sont signalés aux navigateurs :

-- 1° par les phares d'atterrissage principaux du Cap Caxine à

6 milles environ à l'ouest du port, doublé d'un radiophare

de 200 milles de portée et du Cap Matifou à 8 milles environ

à l'est du port qui sera également doublé d'un radiophare

;

-- et 2° par le phare d'atterrissage secondaire de la jetée

Nord du port.

HISTORIQUE

La création du port d'Alger remonte

à plus de quatre siècles.

C'est l'un des deux frères Barberousse, Khaïr ed Din, qui

en ordonna la construction après s'être rendu maître,

le 27 mai 1529, de la forteresse espagnole du Penon bâtie sur un

îlot rocheux en face d'El Djezaïr et, à l'époque,

à portée de canon de la ville. Utilisant en partie les matériaux

provenant du dérasement du Penon, il relia l'îlot à

la côte par une jetée Est-Ouest qui porte encore son nom

et qui mesurait 175 m. de longueur sur 36 m. de largeur en couronnement.

Pour abriter des vents d'Est la darse projetée, il fit construire,

dans le prolongement 'de l'îlot et dans la direction Nord-Est Sud-ouest,

un môle de 125 m. de long ayant 95 m. dans sa plus grande largeur.

Les travaux durèrent de 1530 à 1532 ; ils furent menés

à bien par des esclaves chrétiens.

La darse réalisée avait une superficie de 4 hectares environ

et des fonds de 5 m. au maximum ; elle pouvait alors contenir une soixantaine

de petits bâtiments dont une trentaine de galères. Par gros

temps, l'abri n'était pas sûr et les galères étaient

dans l'obligation de rallier le port de Bougie bien mieux protégé.

Le port demeura en l'état pendant 300 ans, entretenu à grands

renforts d'enrochements immergés sans cesse dans le corps de la

jetée et du môle. Ce fut pendant cette période le

repaire des pirates barbaresques qui jetèrent la terreur clans

toute la chrétienté.

L'Amiral Duperré, Commandant la flotte de débarquement des

troupes françaises, le trouva dans cette situation le 5 juillet

1830, jour de la capitulation du Dey d'Alger devant l'armée du

Général de Bourmont.

Dès leur arrivée, les Français se préoccupèrent

de consolider les ouvrages turcs et d'en assurer la conservation. C'est

à cette tâche que se consacrèrent tout d'abord M.

Noël, Ingénieur des Ponts et Chaussées, détaché

par le Service des Travaux Hydrauliques de Toulon, puis le Service local

des Ponts et Chaussées nouvellement créé à

Alger sous la direction de M. Prus, puis en 1833 de M. Poirel. Ce dernier

imagina pour ces travaux d'employer des blocs artificiels suffisamment

volumineux pour résister aux assauts des grandes tempêtes

; ce fut là l'origine de la technique de l'utilisation des blocs

de béton pour l'infrastructure des digues en mer..

Puis il fut décidé de créer à Alger une base

militaire donnant plus de sécurité. Après bien des

hésitations, un projet fut approuvé le 26 août 1848

en Conseil des Ministres qui prévoyait l'extension du port, au

sud de la darse existante. La jetée Nord, protégeant la

rade, de 700 m. de longueur à partir de son enracinement à

la partie Est de l'îlot de la Marine, des quais de rive, deux rampes

d'accès à la ville, la jetée Sud, la jetée

Est avec une passe- et les deux formes de radoub, furent construits en

exécution de ce projet, d'une décision du 4 septembre 1857

du Ministre de la Guerre qui abandonna l'idée du port militaire

pour celle de port de réparation et de ravitaillement, et des décisions

des 9 mai 1859 et 31 mai 1860 du Ministre de l'Algérie et des Colonies.

Ce bassin de 8o ha. (non compris l'ancienne darse turque), appelé

maintenant " Ancien Port ", était ainsi créé

en 1870. Le commerce disposait alors d'une gare à voyageurs, de

voies de quais, de magasins installés dans les voûtes du

Boulevard de l'Impératrice en bordure des terre-pleins et de quatre

grues pour la manipulation des marchandises lourdes.

Pendant les vingt-sept années qui suivirent, les travaux des Ingénieurs

du Port consistèrent à améliorer et à parachever.

les ouvrages de l'Ancien Port (achèvement du prolongement de la

jetée Nord sur 200 m. à partir du musoir Nord et renforcement

de cette jetée à son enracinement avec création d'un

quai et d'un terre:- plein, rétrécissement de la passe Est,

achèvement des quais, construction de trois cales de carénage

entre l'extrémité Sud des quais de rive et les formes de

radoub ; ouverture d'une passe dans la jetée Sud) et à doter

les installations d'outillage de deux nouvelles grues et de hangars couvrant

3.600 m. carrés. La Chambre de Commerce devenait concessionnaire

de cet outillage par décret du 5 juin 1894.

La mise en valeur de la riche plaine de la Mitidja, favorisée par

la loi douanière du 17 juillet 1867 et l'ouverture du canai de

Suez en' 1869, avaient accru très fortement le trafic du port.

Le plan d'eau et les quais devinrent vite insuffisants, aussi une loi

du 25 juin 1897 concéda à la Chambre de Commerce d'Alger

un vaste terre-plein de rive à créer au Sud des formes de

radoub et la perception de taxes de péages pour faire face aux

dépenses de construction de ce terre-plein et d'une jetée

de 300 mètres à partir de l'angle Sud-est du bassin du Vieux-Port.

C'était là l'amorce de l'arrière-port de l'Agha.

Arrière-port de l'Agha Coll.B.Venis |

Pendant la période 1897-1913, ces

travaux furent exécutés en même temps que ceux du

rétrécissement de 175 m. de la passe principale, de l'approfondissement

à - 10 m. de la passe Sud, de la jonction de l'îlot Al-Djefna

dans le Vieux Port à la rive par un môle.

L'arrière-port de l'Agha fut achevé par le prolongement

à 800 m. de la jetée de l'Agha orientée Nord-ouest/

Sud-est et par la construction du grand môle de l'Agha de 600 m.

de longueur et de 140 m. de largeur.

Le môle Amiral-Mouchez et le môle aux Minerais furent achevés

durant cette période.

A la veille de la guerre de 1914-1918, le commerce maritime disposait

au port d'Alger de 115 ha. de plan d'eau, de 3.101 m. de quais offrant

aux navires un tirant d'eau de 6 m. 5o au moins et de 1.635 m. de quais

de profondeur moindre.

Mais dès cette époque, en raison de l'accroissement du trafic

et du tirant d'eau des navires, les quais et l'outillage se révélèrent

insuffisants. Plus de 450 chalans encombraient les plans d'eau pour opérer

les navires qui ne pouvaient accoster bord à quai. Enfin, le ressac

se faisait encore sentir par gros temps dans le port.

Un avant-projet fut dressé pour l'extension du port vers le Sud-est:

Il fut accepté par la Chambre de Commerce le 19 juin 1912 et constitua

le programme des travaux futurs. Il prévoyait deux nouveaux bassins

s'étendant jusqu'à l'embouchure de l'Oued-Kniss

: l'un dit de Mustapha de 8o ha. et l'autre dit du Hamma de 6o ha. avec

tous deux des darses de 200 m. de largeur séparées par des

môles de 160 à 170 m. de largeur.

Un avant-port de 115 ha., devait être créé au large

des deux jetées de l'Est et de l'Agha et abrité par le prolongement

de la jetée Nord sur 850 m. et à l'Est par une jetée

de 875 m.

La guerre de 1914-1918 retarda la réalisation de ce programme.

Le 21 avril. 1921 seulement, une loi autorisa l'exécution d'une

première étape de travaux du programme de 1912 comprenait

la création du bassin de Mustapha et de l'avant-port. La dépense

était évaluée à 95 millions. Les travaux furent

attribués après concours à l'Entreprise Schneider,

Hersent et Daydé. Ils nécessitèrent l'ouverture de

la carrière du Cap Matifou, la construction d'un souterrain de

400 m. de longueur pour la voie ferrée reliant la carrière

au port, la création d'un port de service à La Pérouse,

d'un chantier à blocs de plus d'un hectare à l'arrière-port

de l'Agha avec bardeur de 459-T. et sous station de 450 kW. et l'établissement

d'un matériel nautique spécial comportant un portique flottant

de 450 T. pour le transport et la mise en place des blocs cyclopéens

de la jetée de Mustapha.

La baisse du franc entraîna ensuite l'obligation de restreindre

l'importance des travaux autorisés en 1921. La réalisation

de l'avant-port fut renvoyée ; ne furent retenus que la construction

:

--- 1° d'une jetée de i.200 m. de longueur dite jetée

de Mustapha et d'un brise-lames de 839 m. délimitant le bassin

de Mustapha de 75 ha. environ de plan d'eau ;

--- 2° d'un môle de 169 m. de largeur, dit môle N°

I. appelé aujourd'hui môle Louis-Billiard, et d'un terre-plein

de raccordement avec le bassin de l'Agha.

Malgré cette réduction du programme initial, la dépense

devait atteindre 135 millions.

Les tempêtes des mois de décembre 1930 et 1931 qui causèrent

des dégâts aux jetées obligèrent les ingénieurs

à renforcer, au cours des années 1932 et 1933, les jetées

du Nord, de l'Est et de l'Agha pour protéger le port par gros temps.

Ces travaux venaient heureusement d'être achevés lorsque

survint le 3 février 1934 la plus violente tempête qu'ait

jamais connue le port d'Alger ; elle n'endommagea pas les jetées

nouvellement renforcées, mais par contre détruisit, par

affouillement du pied et basculement vers le large, les 40o derniers mètres

de la jetée de Mustapha qui était achevée.

Cette jetée du type vertical, comme celle de Gênes et de

Catane, comprenait alors deux branches : la première appelée

jetée Butavand, de direction Ouest-Est, et de 600 m. de longueur

et la deuxième, infléchie vers lé Sud-Est, de 600

m. de longueur également. Les deux tiers de la deuxième

avaient donc été dérasés par la tempête.

La partie ainsi détruite a été restaurée,

de 1934 à 1940, jusqu'au P. M. ,1102, suivant un profil à

talus incliné.

La question s'étant posée de savoir si la première

branche qui avait été consolidée au pied par des

fascines destinées à en prévenir l'affouillement,

devait également recevoir un talus incliné, une Commission

d'étude composée de MM. les Inspecteurs Généraux

Watier et Tartrat, dont le Gouverneur Général avait sollicité

l'avis, conclut qu'en raison des avantages qu'offrirait dans le futur

avant-port, pour l'accostage des navires, le parement vertical de cette

jetée, il était préférable d'utiliser les

crédits dont on pourrait disposer, à réaliser le

Plus rapidement possible le prolongement de la jetée Nord d'abord

à 400 mètres, ensuite à 65o mètres, ce prolongement

devant couvrir la première branche de la jetée de Mustapha

contre l'action directe des tempêtes du Nord et du Nord- Est. Ces

directives ont été suivies, et le prolongement - sur 400

mètres est en voie d'achèvement.

Les travaux de la tranche réduite du programme de 1921 sont actuellement

achevés.

Pendant les vingt dernières années, d'autres travaux avaient

été exécutés et l'outillage du port amélioré

et accru. Il faut citer lâ construction d'un quai de 600 m. de longueur

le long de la jetée Est délimitant un môle à

charbons, le prolongement du môle AI-Djefna et la construction de

la gare maritime actuelle, l'équipement du grand môle de

l'Agha, la construction dans le Vieux-Port du môle Jérôme

Tarting sur lequel ont été édifiés la halle

aux poissons et d'un môle à voyageurs de 300 m. de longueur.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le port, tout entier conquis sur la Mer,

est abrité par un endiguement d'allure générale concave

vers le large et sensiblement parallèle au littoral ; son tracé

a été commandé par celui de la jetée Nord.

Les digues sont :

--- au Nord, la jetée Khaïr ed Din reliant l'îlot de

la Marine au rivage ; au Nord-est, la jetée Nord concave terminée

par le musoir Nord et prolongée par la jetée Pierre-Henry

Watier, d'une longueur totale de 1.295 m. ;

--- à l'Est, la jetée Est et la jetée de l'Agha de

1.50o m. de longueur ;

--- au Sud-est, la jetée Butavand de 600 m. de longueur et la jetée

de Mustapha reconstruite sur 502 m. de longueur ;

--- au Sud, le brise-lames Est de Mustapha, long de 722 mètres.

A l'exception de la première branche de la jetée de Mustapha

(jetée Butavand), épargnée par la tempête de

1934, tous les ouvrages "de protection extérieure du port

sont des digues à talus.

La jetée Nord a été construite :

--- sur les 525 premiers mètres au moyen de blocs artificiels immergés

pêle-mêle et laissant entre eux des vides par lesquels la

houle pénétrait dans le bassin du Vieux-Port. (Pour diminuer

le ressac ainsi causé, la jetée a été élargie

du côté intérieur au moyen d'un mur de quai vertical

jusqu'à la côte -6 et du côté extérieur

au moyen d'un massif brise-lames en bloc de béton de 50 tonnes

reposant sur une infrastructure en blocs naturels et en matériaux

tout venant) ;

--- sur les 285 mètres suivants, au moyen d'un noyau en enrochements

naturels protégé par une carapace de blocs artificiels ;

enfin, sur le prolongement appelé jetée Watier, suivant

un profil à talus, au moyen de matériaux naturels classés

rationnellement et revêtus, au-dessus de la côte -11,00, du

côté du large, de blocs artificiels de 5o à 120 tonnes.

A la suite d'essais sur modèles réduits effectués

à Alger par les Ingénieurs du Port, ce dernier profil s'est

révélé un peu faible pour résister aux assauts

des tempêtes d'une intensité dépassant celle des tempêtes

de 1930 et 1931. II sera donc renforcé et le prolongement futur

de la jetée Nord sur 450 m. par des fonds moyens de 33 m. 6o sera

exécuté suivant le profil dont le talus face au large sera

recouvert de blocs' artificiels à partir de la cote (-14).

La jetée de l'Est, protégée en grande partie par

la jetée Nord des grandes houles du Nord et de Nordet, à

profil analogue à celui des 285 m. de la jetée Nord, a été

renforcée ; son couronnement a été porté à

la côte + 6 m. 50 au moyen d'un mur de garde épaulé

du côté extérieur par des blocs artificiels de 50

tonnes. Pour protéger le charbon déposé sur le môle

adossé intérieurement à la jetée, les Ingénieurs

ont réalisé un système de pare- embruns comprenant

une murette longitudinale arrêtant les eaux ayant franchi par tempête

le mur de garde et des alvéoles de réception recueillant

ces dernières et les écoulant à travers les vides

de la carapace en blocs artificiels.

La jetée de l'Agha, établie par des fonds moyens de 18 m.,

était constituée par des enrochements naturels classés

par grosseur croissante de l'intérieur vers l'extérieur

du corps de la digue et couronnés entre les cotes -5,50 et + 5

par un mur en blocs de béton de ciment. Moins bien protégée

que celle de l'Est par la jetée Nord, la jetée de l'Agha

a subi des dégâts au cours des tempêtes de t950 et

1951. Elle a été renforcée par élargissement

au moyen de blocs artificiels de 50 tonnes et par un couronnement monolithe

en béton arasé à + 6 m. 50 offrant, du côté

du large, deux talus à 45° épuisant l'énergie

des lames ; elle a été protégée des affouillements

du côté intérieur par un bloc de garde posé

à plat sur la risberme.

La première branche de la jetée clé Mustapha est

une digue verticale fondée sur un massif en enrochements arasé

à la cote -15, la profondeur moyenne des fonds étant de

18 m. La largeur de 11 m. donnée à la partie verticale a

été calculée pour des hauteurs de lames ne dépassant

pas 5 m. de manière à conserver dans le tiers central de

la base la résultante du poids mort du mur et des efforts statiques

résultant du mouvement ondulatoire interférentiel causé

par la réflexion de la houle le long du parement extérieur

vertical du mur. Le mur vertical est constitué par trois blocs

de béton de ciment de 400 tonnes environ reposant sur un bloc de

base de 13 m. de largeur ; ces quatre blocs sont liaisonnés dans

leur hauteur par des rails ou des barres d'acier noyés dans du

béton et placés dans les trous de louve superposés

ayant servi à leur manutention. Le tout est couronné d'un

massif en béton arasé à + 3 et d'un mur de garde

à la cote + 6,5o.

La deuxième branche de la jetée de Mustapha, détruite

en février 1954, était d'un profil identique dans sa partie

verticale ; elle reposait par des fonds moyens de 21 m. Elle a été

détruite sous la violence de lames de 8 m. au moins de creux qui

ont dépassé toutes les prévisions.

Le port actuel est divisé en trois bassins :

--- 1° le bassin du Vieux-Port où les navires accèdent

par la passe Nord de 170 m. de large ouverte sur des fonds de 22 m. entre

les jetées Nord et Est ;

--- 2° le bassin de l'Agha situé entre les bassins du Vieux-Port

et Mustapha sans ouverture vers le large ;

--- et 3° le bassin de Mustapha où les navires pénètrent

par la passa Sud de 275 m. de large et des fonds de 16 m. entre la jetée

de Mustapha et le brise-lames Est.

Cet établissement maritime de premier ordre possède actuellement

:

3.780 m. de

jetées ;

8.400 m. de

murs de quai ;

185 ha. de bassins.

Il offre au trafic :

106 hectares

de terre-pleins aménagés, y compris les voies publiques,

desservis par un réseau de 25 km. 600 de voies ferrées normales

reliées aux gares d'Alger et de l'Agha ;

28.700 m.

carrés de hangars et de magasins ,

un outillage

public comprenant : un ponton-mâture pouvant lever 450 tonnes à

7 m. 50 de portée et 150 tonnes à une portée de 21

m. ; trois grues électriques de 5 tonnes sur demi-portique ; deux

grues électriques à portique de 3 tonnes ; douze grues électriques

à portique de 1 t. 5 à 3 t. ; deux grues automobiles de

5 t. 5 à 5 t. ;

un outillage

privé avec obligation de service public 'comportant quatre grues

électriques de 10 et 7 tonnes et un portique pour la manutention

du charbon ;

un outillage

privé constitué par une grue à portique de 5 t. ;

une grue électrique à benne automatique de 5 t. ; une grue

automobile de 6 t. ; deux grues électriques de 4 t. à benne

automatique ; trois grues automobiles

de 3 t. 5 à 5 t. ;

dix grues

flottantes à vapeur de 4 t. à 10 t. ;

trois portiques

de 76 m. de portée avec porte à faux de 27 m. et un portique

à trémie roulante pour le charbon ;

un ponton-mâture

de 100 t. ;

une flottille

de 326 chalands de 20 à 250 tonnes de portée (72 de 20 à

100 tonnes ; 229 de 101 à 200 tonnes ; et 25 de 201 à 250

tonnes) utilisés pour l'embarquement et le débarquement

des marchandises diverses ou pour le stockage des charbons de soute.

LE BASSIN DU VIEUX PORT

Ce bassin possède une nappe d'eau

abritée de 75 ha. environ avec des profondeurs variant de 7 à

20 mètres, sauf dans la darse de l'Amirauté, entre l'îlot

de la Marine et le môle Lyvois, réservée à

la Marine Nationale et aux embarcations de plaisance. II peut donc recevoir

les plus grands navires.

Trois môles existent dans ce bassin : le môle Al-Djefna, le

môle de pêche et le nouveau môle à voyageurs.

Le môle Al-Djefna est limité à l'Est par un quai de

137 m. établi en 1924 au moyen d'un tablier en béton armé

supporté par des piles. Ce quai présente des traces de fatigue,

il sera remplacé par un quai plein tout comme le quai Nord, anciennement

du même type, l'a été dès 1936. Les quais Nord

et Sud de ce môle ont respectivement 216 et 205 m. de longueur.

Le môle, de pêche possède trois quais ayant les longueurs

suivantes : le quai Nord 140 m., le quai Est 38 m. et le quai Sud 152

m,. Ces quais à parement vertical sont des ouvrages en blocs de

béton empilés, fondés sur massif en enrochements

à la cote -6 et surmontés d'un couronnement à la

cote + 1,50.

Le nouveau môle à voyageurs a la forme d'un trapèze

isocèle avec deux quais Nord et Sud de 300 m. de longueur chacun

et un quai Est de 125 m. de longueur. Les murs de quai sont fondés

sur une assise de moellons tout venant de premier choix arasée

à la côte -12 ; ils sont du type à parement extérieur

vertical et constitués par quatre blocs de béton de ciment

superposés mis en place au titan. Les piles bollards distantes

de 24 m., réalisées au moyen de quatre blocs de 200 à

375 tonnes, sont reliées à des massifs d'ancrage en béton

de 18 m. cubes coiffant les têtes de quatre pieux 'de 0 m. 40X0

m. 40 d'équarrissage et de 12 m. de fiche moyenne. C'est dans le

bassin du Vieux-Port que se trouvent le port de vitesse et le port de

pêche.

LE PORT DE VITESSE

Avant la guerre mondiale existait un mouvement

de passagers entre Alger et les différents pays du monde, en particulier

avec l'Angleterre, la Belgique, leDanemark, l'Espagne, l'Italie et la

Roumanie. Mais les relations maritimes étaient surtout importantes

entre Alger et les ports français de la Méditerranée,

de l'Atlantique et de la Manche. En 1038, le port a enregistré

255.50o entrées et sorties de voyageurs.

Dans l'état actuel du port, le trafic de vitesse (voyageurs et

marchandises chères, colis postaux) s'effectue au môle AI-Djefna

et sur le terre-plein de rive au Nord de ce môle.

Le môle AI-Djefna possède :

à son enracinement,

un bâtiment de 430 m. carrés de superficie totale à

rez-de-chaussée et à étage servant de bureau de tri

des correspondances et de bureau de poste public ;

deux groupes

de bâtiments de 14.000 m. carrés de superficie appelés

" Gare

Maritime ", bien qu'il n'y existe aucune liaison directe

entre le navire et le chemin de fer, comprenant de vastes hangars à

marchandises, des bureaux et des installations d'embarquement des passagers

sur les navires accostant bord à quai. Le quai et le hangar Nord

sont réservés à la Compagnie Générale

Transatlantique, le quai et le hangar Sud à la Compagnie de Navigation

Mixte qui y disposent de tapis roulants pour les colis légers et

de trois grues électriques de 5 tonnes sur demi-portique pour la

manutention des colis Tourds. Ce sont là les têtes des lignes

Alger-Marseille et Alger-Port-Vendres desservies régulièrement

par des navires rapides.

Le service commun des colis postaux s'effectue clans un bâtiment

à rez-de-chaussée et à étage de 2.500 m. carrés

de superficie sur le terre-plein de rive au Nord du môle AI-Djefna.

Devant le trafic accru du port. d'Alger, premier port à voyageurs

de l'Algérie, ces installations se sont révélées

insuffisantes.

L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées Renaud, Directeur

du Port et Président du Comité Directeur du plan d'urbanisme

de la région algéroise, avec la collaboration de l'Architecte

Cassan, établirent en 1935 un grandiose projet de gare synthétique

comportant la construction d'une gare maritime et d'une gare d'autobus,

r élargissement des Boulevards Front de mer et la construction

de rampes d'accès au port.

Ce projet a reçu un commencement d'exécution clans la construction

du nouveau môle à voyageurs. Mais devant le développement

sans cesse croissant du trafic d'exportation des primeurs, dû à

l'extension des périmètres irrigués par l'eau des

grands barrages algériens tout récemment construits, trafic

qui atteindra vraisemblablement 400.000 tonnes par an, les prévisions

initiales du projet de gare synthétique subiront des modifications.

En raison de la surface nécessaire pour l'amenée par voie

ferrée et par camions, pour le tri' et pour la manipulation mécanique

des colis de primeurs à la cadence prévue actuellement de

1.000.000 de colis paie semaine, il apparaît d'ores et déjà

que l'installation de la nouvelle gare ferroviaire sera faite, non pas

à l'enracinement du nouveau môle, mais sans doute dans le

prolongement de la gare de l'Agha et sur partie des terre-pleins de rive

du bassin de l'Agha, réalisant ainsi l'idée de gare

unique de chemin de fer pour l'agglomération algéroise

; des études sont actuellement poursuivies dans ce sens.

L'idée de gare maritime serait ainsi abandonnée et le nouveau

môle serait réservé aux voyageurs, aux messageries

et surtout aux primeurs algériennes et relié par voie ferrée

à la future gare ferroviaire d'Alger.

II serait équipé le long des quatre postes à quai

de quatre hangars de 5.00o m. carrés chacun, chaque hangar à

rez-de-chaussée surmonté de deux galeries couvertes régnant

sur toute la longueur du môle et laissant entre elles un lanterneau

central ; l'une servirait aux passagers, l'autre aux transporteurs mécaniques

à primeurs partant d'une halle de classement, de stockage et de

réfrigération.

Cette halle serait construite à l'enracinement cru môle ;

elle aurait une superficie de 8.000 m. carrés et serait à

deux étages. Le rez-de-chaussée serait la halle de déchargement

des trains et des camions automobiles ; le premier étage servirait

de salle de classement et d'entrepôt réfrigéré

et le deuxième d'entrepôts non réfrigérés.

La manutention des primeurs du rez-de-chaussée aux étages

et des étages aux hangars bord à quai se ferait par transporteurs

mécaniques :

huit transporteurs desserviraient

les installations des deux postes à quai du môle Al-Djefna

qui seraient louées à la Société Algérienne

de Navigation pour l'Afrique du Nord et à la Société

Générale des Transports Maritimes aux lieu et place respectivement

de la Compagnie Générale Transatlantiqueet de la Compagnie

de Navigation Mixte. Ces deux Compagnies seraient recasées au nouveau

môle à voyageurs : la C. G. T. dans les deux hangars du quai

Nord et la C. N. M. dans ceux du quai Sud ; seize transporteurs mécaniques

assureraient la manutention des primeurs expédiées par les

quatre postes à quai du nouveau môle. Au total, l'emploi

de ces transporteurs permettra de charger en période de pointe

: 700.000 colis par vingt-quatre heures. La dépense évaluée

actuellement à 200 millions serait répartie sur huit àdix

ans et couverte par une taxe de péage provisoire de o fr. 10 par

kilogramme de fruits et primeurs embarqués.

LE PORT DE PECHE

Le nombre total de bateaux armés pour

la pêche à moteur ou à vapeur a été

en 1958 de 334 jaugeant 1.400 tonneaux au total.

Quatre mille sept cents tonnes de poisson ont été pêchées

cette même année, représentant à l'époque

une valeur de près de 21 millions de francs. Pour leur industrie,

les pêcheurs disposent au môle Jérôme Tarting

permettant l'accostage et le ravitaillement en charbon et en essence de

douze chalutiers, d'une halle aux poissons. et d'un bâtiment pour

pêcheurs et patrons pêcheurs, édifiés sur ce

môle.

La halle en charpente métallique, construite aux frais de la commune

d'Alger, occupe une superficie de 1.820 m. carrés. Elle est traversée

dans toute sa longueur par une chaussée de 6 m. en briques de grès

cérame, bordée de part et d'autre par des tables de vente

basses en marbre, en forme de fer à cheval. .Des bureaux pour les

mandataires ont été construits au droit de ces tables, le

long des longs pans de la poissonnerie. Sur la face Est de la halle sont

les installations de réfrigération pouvant fournir 33.30o

frigories-heure et les armoires frigorifiques de 200 m. cubes de capacité

utile.

Le bâtiment des pêcheurs de 1.200 mètres carrés

de superficie comprend des cases de 8o m. carrés pour patrons-pêcheurs

et de 10 m. carrés pour pêcheurs et des abris à matériel.

LES FORMES DE RADOUB ET LES CALES DE CARÉNAGE

Les deux formes de radoub du port sont situées

dans la partie Sud du bassin du Vieux-Port, elles peuvent recevoir des

navires de caractéristiques maxima suivantes :

Grande forme : Longueur 125

m., largeur 15 m. 6o, tirant d'eau 7 m.

Petite forme : Longueur 72 m.,

largeur 10 m., tirant d'eau 5 m.

Leur fermeture est faite au moyen de bateaux-portes.

Elles peuvent être épuisées respectivement en 5 h.

30 et en 1 h. 5 grâce à deux groupes électriques de

140 CV. chacun.

La desserte de ces deux formes et du quai Est, aménagé en

quai de réparations à flot, est assurée par une grue

de cale d'une force de dix tonnes à 20 m. et de 7 tonnes à

28 m.

Quatre-vingt-quinze navires d'un tonnage global de 85.30o tonnes sont

passés par les formes en 1938.

Ces deux bassins de radoub sont insuffisants pour satisfaire les besoins

de la Marine Marchande et de la Marine Nationale. Aussi la construction

de deux nouvelles formes accolées aux précédentes

a-t-elle été envisagée. Elles seraient placées

bout à bout et séparées seulement par une porte roulante.

Elles auraient ensemble 305 m. de longueur utile et 39 m. de largeur,

elles pourraient ainsi recevoir de' gros navires. Leur coût, évalué

fin 1941, serait de 400 millions.

Les réparations des chalands, remorqueurs et chalutiers, s'effectuent

sur des cales de halage situées au voisinage des formes de radoub

(la cale sud est équipée avec un slip à chariot de

20 tonnes et à treuil électrique) : celles des embarcations

de pêche et de plaisance se font sur des cales voisines du môle

Lyvois. Quatre cent trente bateaux ou chalands ont utilisé les

cales de carénage en 1938.

LE BASSIN DE L'AGHA

La nappe d'eau de ce bassin intérieur

n'a que 35 ha. ; sa profondeur varie de 6 m. 5o à 15 m. Deux môles

la limitent : au Nord, le môle Amiral-Mouchez prolongeant le terre-plein

des bassins de radoub et au Sud le grand môle de l'Agha. Ses deux

darses sont séparées par le môle aux minerais. Ce

bassin possède 2.700 m. de quais en blocs artificiels fondés

de -6,50 à -10 m. sui infrastructure en enrochements. Ses terre-pleins

de 23 ha environ sont utilisés au dépôt des marchandises

et à l'établissement de chais, d'entrepôts de matériaux

de construction, d'ateliers, etc...

Le quai de rive entre le môle Mouchez et le môle aux minerais

a été équipé par la Société

Prosper Durand et Cie de deux grues électriques de 4 tonnes à

benne automatique et d'un appareillage de manutention mécanique

de charbon par chariot -monorail à bennes desservant un dépôt

de charbon et une fabrique d'agglomérés.'

Le môle aux minerais sert à l'exportation des minerais de

fer du Zaccar, de Rouïna et de Duperré, de zincet de plomb

de Sakamody et de -Guerrouma. Son quai Sud et le quai de rive attenant

à ce dernier ont été équipés par la

Chambre de Commerce d'une grue électrique à portique de

5 tonnes. La Société d'Embarquement y a installé

un portique de chargement et une grue à portique. En 1938, 267.500

tonnes de minerais ont été exportées par le port

; en 1937, année de pointe, l'exportation de minerais avait atteint

342.300 tonnes.

Le grand môle de l'Agha offre au commerce maritime l'outillage le

plus moderne du port. Ses installations servent à la majeure partie

du trafic du port de commerce général. Huit hangars en béton

armé ont été construits : deux de 5.000 m. carrés

à neuf travées avec étage, quatre de 2.000 m. carrés

à six travées avec étage et deux de 2.000 m. carrés

à rez-de-chaussée.

Chacun de ces hangars est pourvu de deux monte- charges de 10 tonnes.

Les hangars sont desservis par dix grues électriquesà portique

de 1.500-3.000 kg. et quatre grues électriques de 10 et 7 tonnes.

Ils peuvent supporter des charges de 2.000 kg. par mètre carré

au rez-de-chaussée et de 400 kg. à l'étage et sur

les terrasses. Ils sont tous loués à des Compagnies de navigation.

Le môle est desservi par voie ferrée et par des rues de 33

m. de largeur et il offre aux navires dix postes à quai.

LE BASSIN DE MUSTAPHA

Ce bassin, le dernier créé,

séparé du bassin de l'Agha par o le grand môle, possède

pour l'instant trois darses seulement, séparées, les deux

premières par le terre-plein de raccordement de Mustapha, et les

deux dernières par le môle Louis-Billiard. Sa nappe d'eau

a 75 ha. environ .; ses quais sont fondés de 7 m. à t t

m. de profondeur et procèdent de la même technique que ceux

des deux autres bassins.

Ses terre-pleins offrent une surface utilisable actuellement de 27 ha.

La partie ouest de la darse séparant le grand môle de l'Agha

du terre-plein de raccordement de Mustapha est utilisée par l'hydrobase

d'Alger. C'est là une grande gêne apportée à

la navigation maritime et au développement du port. Les hydravions

qui font le service Alger- Marseille utilisent à l'amerrissage

le plan d'eau séparant le môle Louis-Billiard du brise-lames

Est interdisant ainsi la construction du deuxième môle du

bassin de l'Agha et le terre-plein de rive.

L'hydrobase de Mustapha aurait déjà été supprimée

si les circonstances actuelles n'avaient interdit la construction d'avions

terrestres au moyen desquels l'exploitation des lignes aériennes

France-Algérie est prévue pour l'avenir.

Une hydrobase pour les relations aériennes internationales desservies

par hydravions gros porteurs sera vraisemblablement créée

artificiellement dans les parties marécageuses de la plaine littorale

à l'Ouest de Maison-

Blanche.

La Chambre de Commerce a fait bâtir sur le môle Louis-Billiard

quatre hangars à marchandises de 1.62o m. carrés chacun

à charpente métallique et béton armé et installé

deux grues électriques de 1.500-3.000 kg. A l'enracinement du môle

est installé le parc aux alfas sur une surface de 5.000 m. carrés.

Sur le terre-plein de raccordement se trouvent le chantier à blocs

de l'Entreprise Schneider. Hersent. Daydé. le parc à charbon

de la Société Méditerranéenne de Combustibles.

d'Affrètement et de Transit doté de trois grands portiques

de 76 m. de portée avec porte à faux de 27 m. et la centrale

thermique électrique de la Société des Forces Motrices

d'Algérie avec son appareillage de débarquement et de stockage

de charbon.

ALGER PORT DE RELÂCHE

De par sa situation géographique,

sensiblement à mi-distance entre le moyen Orient et la mer du Nord.

Aléser était appelé à être fréquenté

par les navires en relâche. Aussi des installations en vue du ravitaillement

des navires en combustible et en eau douce furent-elle' faites pour attirer

à Alger les paquebots des grande, lianes internationales.

Le môle à combustibles accolé à la jetée

Est permet l'accostage des navires à trois postes à -10

et le stockage des charbons de soute sur un terre-plein de 2 ha. environ

protégé des embruns. La Société Charbonac

a installé sur ce môle un portique pour la manutention du

charbon.

Cinquante mille tonnes de charbon de soute peuvent être stockées

au port.

Le ravitaillement des navires en combustibles liquides est assuré

par quatre réservoirs à mazout de 21.000 m. cubes de capacité

totale installés sur le terre-plein de raccordement de Mustapha

et reliés à des postes de distribution au quai de rive touchant

le quai Ouest du môle

Deux navires citernes à mazout appartenant' aux Sociétés

Venture Weir et Mory de 7.000 et 6.000 tonnes servent de dépôts

flottants et alimentent quatre citernes flottantes de 1.300, 850, 850

et 650 tonnes.

En 1938, 186.000 tonnes environ de charbons de soute et plus de 300.000

tonnes d'hydrocarbures de soute ont été fournis à

l'exportation.

Huit cent quarante-trois navires ont relâché au port dont

cent cinquante-neuf italiens, cent vingt-huit anglais et cent cieux norvégiens.

L'eau douce est fournie aux navires par la Ville au moyen de bouches à

quai et de quatre citernes flottantes à moteur avec motopompes.

LE PORT PÉTROLIER

Les installations pétrolières du port sont réunies au quai accolé au brise-lames Est où se trouvent quatre postes à quai (tirant d'eau offert : 9 à 11 m.) reliés par des pipe-linesétablis en aqueduc dans le mur de garde aux dépôts de la Shell et de la Standard construits sur le territoire de la commune d'Hussein-Dey.

EXTENSIONS PRÉVUES DU PORT

L'agrandissement du port se fera dans le

cadre de l'avant-projet de 1912 :

Création de l'avant-port

par prolongement sur 450 m. de la jetée Watier et construction

de la nouvelle jetée Est sur 700 m. de longueur.

Achèvement des travaux

du bassin de Mustapha (construction du môle N° 2, des quais

de rive et clés terre-pleins).

Création du nouveau bassin

du Hamma par prolongement sur 1.55o m. de la jetée - de Mustapha

et construction d'un nouveau brise-lames et par aménagement en

priorité de terre-pleins industriels jusqu'à l'embouchure

de l'Oued Kniss.

ACTIVITÉS DU PORT

Alger est tête de ligne :

a) des voies routières:

-

Alger-Mostaganem par le littoral ;

-

Alger-Oran par Blida, Orléansville ;

-

Alger-Laghouat, Ghardaïa ;

-

Alger-Constantine par Bouïra ;

-

Alger à Bougie par Tizi-Ouzou. o

b) des voies ferrées

:

-

Alger-Oran et Alger-Constantine.

Ceci explique que par le port d'Alger entrent la majeure partie des marchandises

importées par le département d'Alger et le territoire de

Ghardaïa : matériaux de construction, houille, combustibles

liquides, huiles minérales, bois, tissus, denrées alimentaires

et sortent les produits de ces territoires : vins, primeurs, peaux brutes,

tabacs, minerais, poissons frais et salés, crin végétal,

alfa,laine, ovins et bovins.

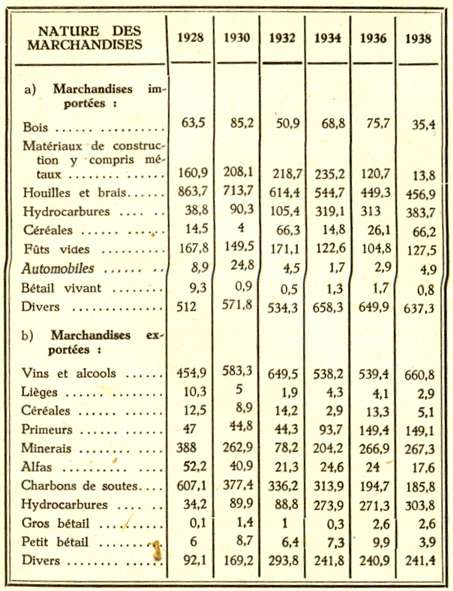

MOUVEMENT DES PRINCIPALES

MARCHANDISES DEPUIS 1928

(Les poids sont indiqués en milliers

de tonnes métriques ; ils comprennent le cabotage côtier.)

MOUVEMENT DES PRINCIPALES MARCHANDISES DEPUIS 1928 |

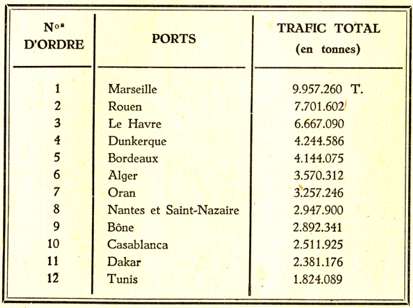

En 1938, Alger était le premier port

de l'Algérie du triple point de vue du tonnage de jauge (16.505.511

tx.), du tonnage des marchandises et de la pêche (3.570.312 tonnes

métriques) et du nombre de voyageurs (255.303) ; il venait après

Oran du point de vue du nombre de navires (Oran, 8.634 ; Alger, 7.614).

Parmi les ports de France et de l'Afrique Française, il se classait

:

Troisième après

Marseille et Le Havre pour le tonnage de jauge.

Sixième pour le tonnage

des marchandises et de la pêche.

Septième pour le nombre

de voyageurs.

Septième pour le nombre

de navires.

En ce qui concerne le tonnage des marchandises et de la pêche, le

tableau ci-après donne l'importance du port d'Alger en 1938.

tonnage des marchandises et de la pêche |